顯赫一時的文明古國神秘消失之謎

樓蘭古國

本世紀初,瑞典探險家斯文-赫到我國西北探險。他在塔克拉瑪幹大沙漠以東、羅布泊西北處,意外地發現了一座被茫茫沙海掩埋了的神秘古城。雖然歲月流逝,風沙侵襲,但城郭依然,佛塔、聖殿殘迹猶存。這一發現,一時間引起了世界轟動,各國科學家紛遝而至,前來考察探索。經研究,科學家們一致認爲,這座古城是在1000多年前由於某種原因逐漸毀滅的。它是建造於四五千年以前的曾經以燦爛的文化、繁榮的經濟和強盛的國力炫耀于世的樓蘭古城的遺址。

本世紀初,瑞典探險家斯文-赫到我國西北探險。他在塔克拉瑪幹大沙漠以東、羅布泊西北處,意外地發現了一座被茫茫沙海掩埋了的神秘古城。雖然歲月流逝,風沙侵襲,但城郭依然,佛塔、聖殿殘迹猶存。這一發現,一時間引起了世界轟動,各國科學家紛遝而至,前來考察探索。經研究,科學家們一致認爲,這座古城是在1000多年前由於某種原因逐漸毀滅的。它是建造於四五千年以前的曾經以燦爛的文化、繁榮的經濟和強盛的國力炫耀于世的樓蘭古城的遺址。

古國樓蘭在漢代常遭到匈奴侵襲,因而時常求助於漢朝皇帝。據歷史記載,西元前77年,漢朝皇帝的使者來到樓蘭,他向樓蘭人提出了一個意外的建議:“你們在此常受匈奴侵襲,若能下決心將國家往南遷移,漢朝的軍隊就能保證貴國的安全。”於是,樓蘭人便開始流散,背井離鄉,最後衰亡。這便是“異族人侵說”。

一些學者認爲,由於某種原因造成了絲路古道北移伊吾、多河,不再經樓蘭,樓蘭因此逐漸消亡,這便是“絲路改道說”。可是,絲路改道雖然可使昔日繁榮的樓蘭變得蕭條,但卻不足以使一個人丁興旺、建築宏偉的城市毀滅。

一些學者認爲,由於某種原因造成了絲路古道北移伊吾、多河,不再經樓蘭,樓蘭因此逐漸消亡,這便是“絲路改道說”。可是,絲路改道雖然可使昔日繁榮的樓蘭變得蕭條,但卻不足以使一個人丁興旺、建築宏偉的城市毀滅。

於是,科學家們又提出了“河流改道說”。由於塔里木河改道南行,注入台特馬湖,只有孔雀河一河之水流入羅布泊,水量大減,造成了羅布泊逐漸縮小,以至乾涸。由於嚴重缺水,樓蘭人失去了賴以生存的基本條件,只好遠走他鄉。

近年來,我國氣象科學工作者通過多次實地考察,根據大量的文獻史實又提出了“氣候變遷說”。此說認爲,古時的樓蘭氣候濕潤,雨水豐沛,河湖衆多,漁業發達,並有農牧業。但大約在西元3世紀到6世紀,那時的氣候逐漸由濕潤轉爲乾旱,雨量減少,最終土地沙漠化。“此地不養人,自有養人處”,樓蘭人只好去尋找能夠生息的地方了。但是,“氣候變遷說”和“河流改道說”也都有各自的缺陷,因而尚不足以說服人。

近年來,我國氣象科學工作者通過多次實地考察,根據大量的文獻史實又提出了“氣候變遷說”。此說認爲,古時的樓蘭氣候濕潤,雨水豐沛,河湖衆多,漁業發達,並有農牧業。但大約在西元3世紀到6世紀,那時的氣候逐漸由濕潤轉爲乾旱,雨量減少,最終土地沙漠化。“此地不養人,自有養人處”,樓蘭人只好去尋找能夠生息的地方了。但是,“氣候變遷說”和“河流改道說”也都有各自的缺陷,因而尚不足以說服人。

就地球的角度來看,現今人類的發展歷史,已經逐漸演變成一部破壞史。同時我們不禁要思考:是不是人類變得實在不好的時候,就會發生這些毀滅性的災難?也許,有個與樓蘭國有關的傳說值得我們深思:

唐代高僧玄奘在《大唐西域記》中,講述過一個消失在沙漠之中的曷勞落迦城的故事。那裡的人民生活安樂,財產富饒,但並不相信佛法,對佛像也不加以敬重。一天,有一位羅漢前去禮拜佛像,當地人對羅漢奇特的服裝和容貌感到驚奇,就跑去報告城王。城王於是下令,用沙土塗抹這位羅漢,不給他飯吃。只有一個曾禮拜過佛像的人心中不忍,暗中給羅漢吃食。一天,羅漢要離開曷勞落迦城了,就對那人說:“七天以後,天空將要降下一場沙雨,把這座城市埋沒,不留一個生靈。望你早作準備,提前離開這裡。”羅漢說罷,就忽然不見了。

那人把這消息遍告自己的親朋好友,但沒有一人相信他的話。第二天,忽然刮起大風,從天上降下了各色珍寶,人們大喜過望,反過來咒罵那個出言不吉利的人。只有那個人堅信災禍是必然要降臨的,他悄悄地開鑿了一個地下通道,直通城外。到了第七天的夜半時分,城裡的人們都已進入了夢鄉,沙土從天而降,沒有多久就填滿了城中,那人從地下通道出城,向東來到了媲摩城。到了唐代,曷勞落迦城已經變成了一個大土丘了。

這個故事許多人聽起來只是個傳說,然而,今天的考古學家在挖掘新疆的樓蘭古國遺跡時,卻怎麼也想不透這個發達的古城,究竟為什麼埋在厚厚的沙塵下面?許多古老的傳說,人們老是認為是傳說,只是編造出來的。其實今天的事情叫未來的人聽到,他們未嘗不當成神話呢?現在的科學沒有發現到的或認識不到的就說是不存在,這樣的認識可能陷入了一個固執的框框了。許多歷史上的真實事蹟,都在不斷地提醒著人們,不要過分重視物質的安逸與享樂,應該注重維持善良的道德與文化,否則,上天將在人類道德敗壞之時,取走他所賦予人的一切。聽到這樣的話許多篤信現在科學的人一定會嗤之以鼻:“那怎麼可能呢?現在的科學不是聰明的人類發明的嗎?哪裡是誰給人類的呢?”

我們仔細想一想,科技能做到什麼程度。人類可以造出精密的電腦,可是電腦的智力甚至不能達到一般動物的水平,只能大約與螞蟻等生物相比。人可以培養出美麗的花朵,卻不能用科技的方法造出一粒能長出美麗花卉的種子。更現實的是,自然界的生命似乎只要給他充分養分與適當生活環境,就能成長與發育。而人造的機械往往都需要依賴人去維護與保養的,並不能自然的適應環境。如果說人類的文明是自己創造的,自己發明的,那麼這些控制著,讓世界有條不亂的規律又是誰創造的呢?沒有這些規律,世界早已大亂,人們又怎麼創造文明呢?宇宙必然存在一個法則,它能讓一切事物正確地運轉,太陽必定從東方升起,而地球上的人絕不會無緣無故掉到外太空去。這個法則就是我們人類必須要了解的“宇宙法理”。

想一想,人類也是宇宙的一份子,如果宇宙有一個法則,那麼順著這個法則而行的人是不是就是好人,而背道而行的就是壞人了。因此,人類不能為所欲為的做壞事,否則就會違背宇宙法理,逐漸地走向淘汰的命運。如何了解宇宙的法理呢?只有透過修煉。透過修煉,了解宇宙的法理,逐漸地同化宇宙特性,最後智慧大開,看清宇宙的真相。“佛”這個字在古印度話裡是“覺者”之意,就是通過修煉覺悟了的人。所以,“佛”是最理智的人,也可以說是真正的科學家。

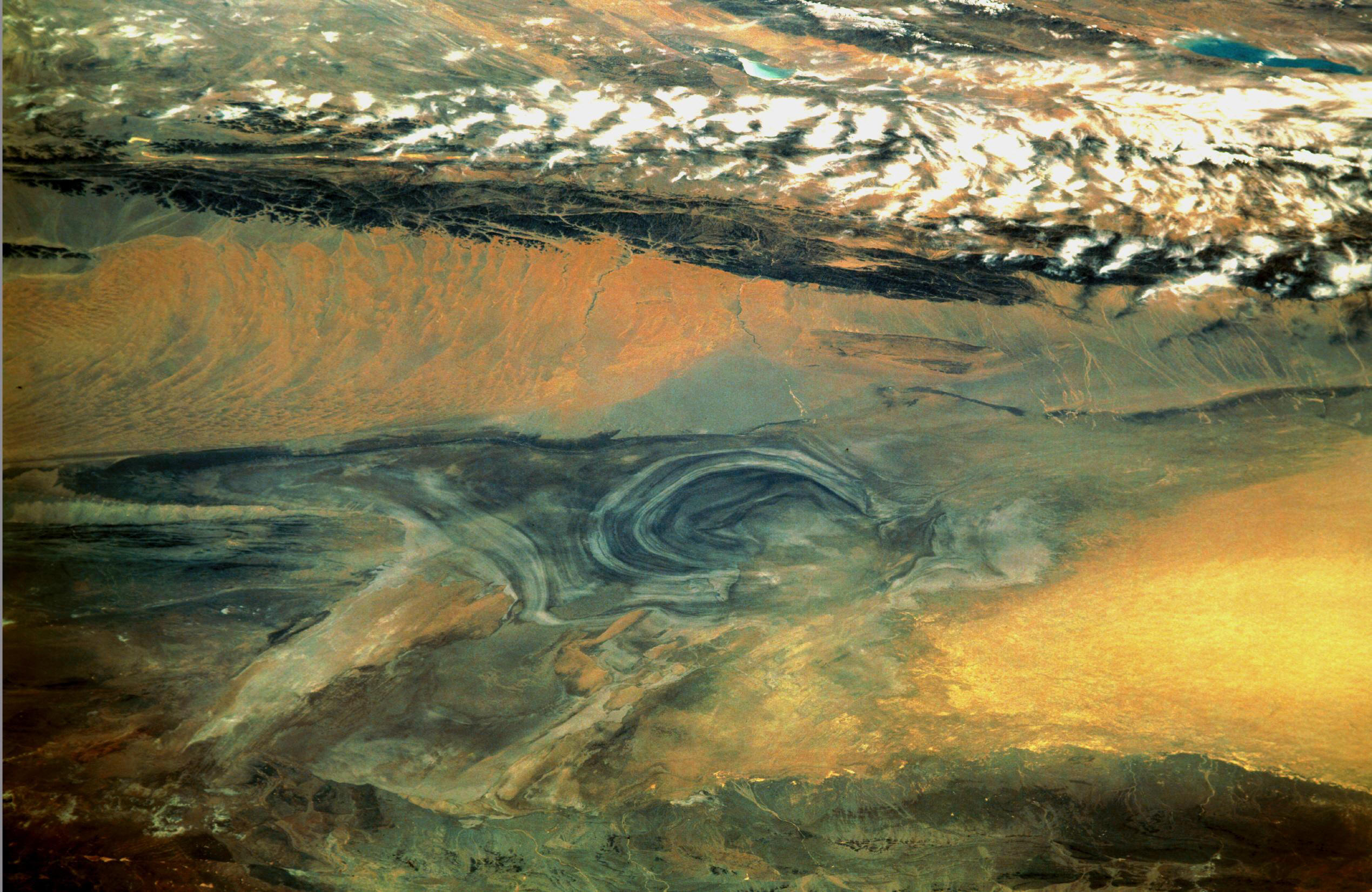

樓蘭是中國西部的一個古代小國,距今約1600年前樓蘭國消失,只留下處古城遺跡。樓蘭古城位於東徑89°22′22″,北緯40°29′55″,地處新疆巴音郭楞蒙古自治州若羌縣北境,羅布泊的西北角、孔雀河道南岸的7公里處。

遺跡現狀

樓蘭古城現占地面積12萬平方米,接近正方形,邊長約330米,整個遺址散佈在羅布泊西岸的雅丹地貌群中。

樓蘭王國最早的發現者是瑞典探險家斯文·赫定。1900年3月初,赫定探險隊沿着乾枯的孔雀河左河床來到羅布爾荒漠,在穿越一處沙漠時才發現他們的鐵鏟不慎遺失在昨晚的宿營地中。赫定只得讓他的助手回去尋找。助手很快找回鐵鏟甚至還揀回幾件木雕殘片。赫定見到殘片異常激動,決定發掘這廢墟。1901年3月,斯文.赫定開始進行挖掘,發現了一座佛塔和三個殿堂以及帶有希臘藝術文化的木雕建築構件、五銖錢、一封佉盧文書信等大批文物。隨後他們又在這片廢墟東南部發現了許多烽火臺一起延續到羅布泊西岸的一座被風沙掩埋的古城,這就是樓蘭古城。

樓蘭屬西域三十六國之一,與敦煌鄰接,公元前後與漢朝關係密切。古代樓蘭的記載以《漢書·西域傳》、法顯還有玄奘的記錄為基礎。《漢書·西域傳》記載:「鄯善國,本名樓蘭,王治扦泥城,去陽關千六百里,去長安六千一百里。戶千五百七十,口四萬四千一百。」法顯謂:「其地崎嶇薄瘠。俗人衣服粗與漢地同,但以毯褐為異。其國王奉法。可有四千余僧,悉小乘學。」玄奘三藏在其旅行末尾作了極其簡單的記述:「從此東北行千余里,至納縛波故國,即樓蘭地也。」

旅遊

樓蘭古城遺址西北距庫爾勒市350公里,西南距若羌縣城330公里。

樓蘭文明

歷史上的樓蘭國

據《史記 大宛列傳》和《漢書

西域傳》記載,早在2世紀以前,樓蘭就是西域一個著名的「城廓之國」。它東通敦煌,西北到焉耆、尉犁,西南到若羌、且末。古代「絲綢之路」的南、北兩道從樓蘭分道。

樓蘭消失之謎

公元4世紀之後,樓蘭國突然消聲匿跡。關於其原因,一般有水源改道和外敵入侵兩種說法。

樓蘭古城的發現

1900年,樓蘭古城被重新發現。有說法是新疆農民所發現,也有說法是瑞典探險家斯文·赫定所發現。在20世紀初的考察過程中,大量樓蘭文物被國外考察團帶走。

發現樓蘭最後之謎

樓蘭探險史中最有名的遺址被中國科學家意外發現

一座漢時古墓和一座距今2000年前的嬰兒墓同時出土

近日,新疆考古的專家在孔雀河下遊發現了20世紀30年代曾發掘過的“5號小河墓地”與近10處古人類的遺存。

新疆文物考古所前所長王炳華教授說,這一發現彌補了中國學術界60多年的遺憾。

2000年12月26日,由我國從事大氣物理、水文、地貌、考古等方面的專家組成的中國科學探險協會探險考察隊從北京出發,趕赴塔裡木河下遊,進行為期20餘天的探險考察。

據科考隊長、著名科學探險家高登義介紹,此次科考活動地面工作的重點是在“小河”地區展開。科考隊將借助沙漠車的幫助,由全球定位繫統(GPS)導引,用直升機對樓蘭地區進行拍攝。同時穿插在塔裡木河下遊,考察水資源的變化和以胡楊林植被為主的衰退情況。

近日,13位新疆沙漠、考古、文物保護、地理、環境及野生動物研究、探險旅遊等不同學科的專家,深入新疆孔雀河下遊羅布爾荒漠地帶。在考察中,他們意外發現了20世紀30年代瑞典著名考古學家貝格曼曾發掘過的“5號小河墓地與近10處古代人類遺存。

據悉,一座漢晉時期古墓和一座距今約2000年前嬰兒墓,已於前幾天同時出土。

成人彩棺圖案以黃、橘紅、綠等色彩繪,有銅錢、花卉紋樣,並以斜線分格。整個彩棺圖案,雖經近2000年的歲月,卻仍如新繪一般。

此次考察考古學科負責人,新疆文物考古研究所前所長王炳華教授告訴記者,這一發現,不僅為考古、古代羅布爾文明、絲綢之路北道地理環境等多學科研究提供了重要科學依據,而且彌補了中國學術界60多年來在這一研究領域巨大而沉重的遺憾。

神秘的“5號小河墓地”

樓蘭“5號小河墓地”在整部樓蘭探險史中,是最有名的遺址。樓蘭人在這裡為王族修建了寄托民族之根的陵墓,以一條運河–––“小河”作為通向聖地的大道。

隻要關閉運河龍口,讓河床斷流,這個墓地就被“封閉”在一個不容外人侵入、打擾的禁地。但至今仍是疑迷難解的神秘之域。自從1934年,探險家奧爾得克等人發現了那個“有1000口棺材的小山丘”–––“5號小河墓地”後,60多年過去了,再沒有人踏上去,重睹“樓蘭公主”那“東方蒙娜麗莎”式的神秘微笑。

近日,王炳華等一行來到新疆孔雀河流域,那是一片無人地帶,荒漠、沙漠交集。孔雀河已經斷流,故道布滿了沙棗、胡楊、紅柳,且獸跡縱橫。貝格曼當年劃過船的小河,觀察記錄過的咸水湖,如今已化為沙漠及光裸的河灘。隻有河谷臺地上稀落的紅柳沙包、枯死胡楊,在訴說60多年來這片地區巨大而激烈的地理環境變化。河水變化及在其中起了決定性作用的人類活動,是導致這一環境改變的根本原因。

王炳華教授說,從蹄印觀察,這些野生動物主要為鵝喉羚、塔裡木兔、狼,也有可能是雪豹的跡痕。在考察過程中他們曾兩次發現珍稀瀕危動物野駱駝。第一次是在北緯40度40分487秒,東經88度28分387秒處,發現了一隻野駱駝。另外在大雪之後他們見到一串野駱駝蹄印,蹄痕特別清晰。

到了孔雀河下遊,王教授忽然看到一處形制特殊的大型墓地,憑著多年的考古經驗他斷定其一定具有重大考古價值。墓地是一個面積達2000多平方米,高達6-7米的巨大圓形沙丘。它的頂部布滿了100來根高2-3米的稜形木柱、卵圓形立木,中部為八稜形柱體、頂部呈尖錐狀的木質立柱,其南北為立木圍柵。立木周圍,是叢叢密密的船形木棺,約有140座以上。大部分已被破壞,個別人體仍然暴露在地表。

一件形體大小如真人,寬胸細腰、臀部肥碩、女性特征明顯的木雕像傾僕在巨型沙丘腳下。當年貝格曼報道過的另兩名男根突出的男性木雕像已經消失不見。

據王教授分析,這處古墓地,絕不是一處普通的叢葬墓地,它實際上是孔雀河下遊遠古居民崇奉的神山。種種跡像表明:在這處叢葬墓地裡,寄托著孔雀河下遊遠古居民對祖先虔誠的崇拜,他們祈求部落人丁興旺、祈求獲得強大生殖能力。

王教授告訴記者,這些資料,對認識孔雀河下遊古代居民的原始宗教崇拜、生殖崇拜及造型藝術等具有重大科學價值。與孔雀河下遊、距今近4000年的古墓溝墓地相比較,它們在埋葬習俗、棺木形制、死者衣帽樣式、隨葬草蔞等均有相同相通之處。隻不過古墓溝墓地時代稍早,但它們都是孔雀河下遊青銅時代的古墓葬遺存。

這對認識羅布爾地區古代文明、居民種族成分、農業、率牧業經營及毛紡織、毛氈、皮革等手工業曾經達到的水平,均是無可替代的重要資料,填補著相關研究領域的空白。

“消失”的王陵

據王教授介紹,每年的四五月間,是樓蘭羅布荒原的“風季”,且酷暑難當。

1934年5月,一支探險隊在樓蘭庫姆河邊扎下營地。他們要尋找隱藏在庫姆河流域的一個“有一千口棺材”的古墓地。

兩個月中,羅布“獵駝人”奧爾得克等人一次次搜尋都勞而無功。就連奧爾得克本人都猜測,古墓已讓十幾年間新形成的河湖水域給淹沒了,或者是被某次強烈的黑風暴重新埋葬了。月底,探險隊向更靠近羅布荒原西南的綠洲帶挺進。

不久,他們發現了一條流向東南的河流。它有20米寬,總長約120公裡,水流遲滯,一串串小湖沼被蘆葦、紅柳環繞。它是庫姆河復蘇後出現的新河,歷史不足10年。在他們沿這條河流進入沙漠前,臨時給它起了一個名字“小河”。“小河”

東岸4-5公裡,有一個渾圓的小山丘。遠遠看去山丘頂部有一片密密的枯立木,高4-5米。奇怪的是,枯立木的株距極近,一株連著一株,互相支撐著。

山丘上,遍地都是木乃伊、骷髏、被支解的軀體、隨時絆腿的巨大木板和厚毛織物碎片。在一船形木棺中,有一具保存完好的女尸。打開棺木,嚴密的裹尸布一踫就風化成粉末了。揭開覆蓋在面部的朽布,一個年輕美麗的姑娘,雙目緊閉,嘴角微翹,就像著了魔法剛剛睡去,臉上浮現著神秘會心的微笑。這就是傳說中的“樓蘭公主”或“羅布女王”。她已在沙漠之下沉睡了2000多年。她長發披肩,身材嬌小,身高僅5﹒2英尺。

在10×16平方米的山頂,有彩繪的巨大木柱,精美的木柵欄,真人一樣大的木雕人像,醒目的享堂(墓地的地面建築)。專家認定,它絕不是為普通樓蘭人修建的,而是一處重要陵墓。

1998年,一批考古專家力盡艱難險阻到達了羅布荒漠。他們意外地看到了一些類似廢棄的城牆的痕跡,無所遮掩地袒露於黃天之下。在一個百歲羅布老人的指引下,證實這是一個已成為廢墟的羅布人的村莊。

王教授說,小河也許是一個樓蘭古遺址–––古城居民們的公共墓地。經過近百年來探險家、考古家們的忙碌,已在羅布荒漠發現了許多大規模的墓葬及隨葬物品。那麼,在沉寂了千年的樓蘭荒漠裡,會不會隱藏著類似秦始皇陵兵馬俑那樣世間少有的曠世傑作或未被發現的奇跡?王教授的推測是肯定的,這個奇跡,就是尚未露面的“王陵”。

樓蘭人到底源於何處

曾經是誰在樓蘭這方神秘的土地上生息繁衍?又是誰的聰穎纔智創造了燦爛奪目的綠洲文明?對於這個問題的研究一直都是引人入勝,撲朔迷離。

北大考古繫教授林海村說:“樓蘭人使用中亞去盧文作為官方文字,而樓蘭本族語言卻是一種印歐語繫的語言,學術界稱作‘吐火羅語’。”“樓蘭人類學研究的結論和樓蘭語言學研究結果再一次提醒我們,在遙遠的古代,有一支印歐人部落生活在遠離歐洲的樓蘭。”因而,此書的觀點認為,樓蘭人是“漂泊東方的印歐人古部落”。

然而,“樓蘭人到底源於何處”這一問題並沒有取得一致的觀點。有一種觀點認為樓蘭人屬於雅利安人。社科院樓蘭考古專家楊連告訴記者,80年代,他去樓蘭,他見到過一位30多歲男子,身材很高,有2米左右。他特地為他拍了一張照片,和他站在一起的男孩纔到他的胸部。

據近期我國某人類學家從基因學、器物學的角度所作的研究表明,樓蘭人更接近於古代阿富汗人,這又是一個全新的論點。

王教授說,那具保存完好的女尸,淺色頭發,眉弓發育,鼻骨挺直的形像,明顯具有高加索人種特征。這與人類學家對墓地出土人骨進行體質人類學測量的結果完全吻合。到了漢代樓蘭王國時期,樓蘭居民的種族構成又有了新的發展。他們與高加索人種共生,其中還有蒙古人種的存在。亞歐舊大陸上的古代居民都曾把這片並非綠草如茵的土地作為過自己的駐腳點,希望能夠在此營造美好的家園!

新發現的“5號小河墓地”與10處古人類遺址,不久將會給我們一個最有說服力的答案,以揭開這個謎底。

“太陽墓葬”為樓蘭毀滅埋下隱患

王教授透露,在孔雀河下遊兩岸,新發現了近10處古代人類遺址。一些石球、手制加沙陶片、青銅器碎片、三稜形帶翼銅鏃、獸骨、料珠等人類遺物,暴露在未被沙丘完全覆蓋的黃土地表面。還有一些5000-6000年以前的石刀、石矛、石箭頭、細小石葉、石核等。這清楚地顯示,今天已是不毛之地的樓蘭,自新石器後期、青銅時代直至漢代前期,的確曾綠草萋萋,森林覆蓋率達到40%。

2000年前,那裡是絲綢之路上的南北貫通、東西交彙的重要交通樞紐;我國古代西部對外開放最繁華的商城。這裡的居民也種植小麥、飼養牛羊。他們的日常用品是胡楊木、獸角、草編類制品。這個顯赫一時的古代商城為何會在極短的時間內消失得無影無蹤?這其中到底隱藏著什麼呢?

王教授告訴記者,樓蘭在毀滅的過程中,生態環境的破壞起到了不可忽視的推波助瀾的作用。樓蘭曾是個河網遍布、生機勃勃的綠洲。然而聲勢浩大的“太陽墓葬”卻為樓蘭的毀滅埋下了隱患。

“太陽墓”外表奇特而壯觀,圍繞墓穴的是一層套一層的共七層由細而粗的圓木。木樁由內而外,粗細有序。圈外又有呈放射狀四面展開的列木,井然不亂,蔚為壯觀,整個外形酷似一個太陽,很容易讓人產生各種神秘的聯想。“太陽墓”的盛行,大量樹木被砍伐,使樓蘭人在不知不覺中埋葬了自己的家園。據已發現的七座墓葬中,成材圓木達一萬多根,數量之多,令人咋舌。

王教授認為,生態的破壞也不能僅僅歸結於“太陽墓”,各種因素的合成力量必然會導致生態的失衡。樓蘭地處內陸,氣候干燥,久而久之,原來芳草遍地的綠洲再也留不住一片綠色。在出土的漢文簡牘中,可以了解到樓蘭士兵口糧減少的情況,從一個側面反映出樓蘭環境惡化後的困頓。

另外,戰爭直接導致樓蘭古國的消亡也是完全可能的。在海上貿易時代之前,東西方貿易隻有一條漫長的“絲綢之路”。“絲綢之路”沿線各國,尤其是塔裡木南邊的鄯善,就成了周邊列強掠奪的重要對像。

人類利益的驅動,也是一個導致環境改變的重要力量。公元4世紀時,樓蘭逐漸廢棄。其主要原因是:公元4世紀後,自敦煌進入西域的古道有了很大的發展,除了通過伊州(今哈密)一途外,還有新開拓、交通更為方便的大海道。交通路線變更,立即使樓蘭喪失了在絲綢之路上的地位。

“60泉”野駱駝的極樂園

“60泉”在樓蘭的興衰、羅布荒漠的深入過程中起著舉足輕重的作用。但在一繫列的有關樓蘭的書中,隻有《最後的羅布人》一書中提到“60泉”這幾個不起眼的字,其它就沒有什麼詳細的介紹了。

王教授告訴記者,最先發現“60泉”的是俄國人科洛茲洛夫。1901年,瑞典探險家赫定開始向羅布進軍,想要穿越整個羅布荒漠。水源是不可或缺的因素,於是赫定雇請了一個羅布老獵人做向導。當時羅布荒漠常常出沒著成群結隊的野駱駝,羅布獵人經常跟蹤駝隊。駱駝雖號稱“沙漠之舟”,但在鼕季,它們仍需要穿越荒漠到一個固定地點去飲水。

而“60泉”就是當時羅布荒漠一年四季的不動泉。這裡,便是上天留給野駱駝的最後一個棲身地。赫定將它稱為“野駱駝的極樂園”。他們在“60泉”的水源供應下繼續南行,後來發現了樓蘭古城。“60泉”,用羅布人的語言叫“阿提米西布拉克”,是多的意思。而此處的60也並不是泉水數目的確指。

沙漠中,飲用水是生命線。那麼對於每一個試圖進入樓蘭古城穿越羅布荒漠的人來說,“60泉”就是這個“生命線”。“60泉”處在古絲綢之路上,是樓蘭對外商貿的必經之路。對古絲綢之路的繁榮與今天樓蘭的考古挖掘,它都起著至關重要的作用。那麼,“60泉”今天又如何?

王教授說,據最新的發現表明,它已經不存在了。做此推測的原因有二:一是羅布荒漠整體地下水位已不到10米,這就使“60泉”難以存在;二是從野生動物的角度來說,“60泉”被稱為“野駱駝的極樂園”,是適合野生動物棲息的最佳場所。

如果“60泉”仍然存在,那麼今天的羅布荒漠也應有成群結隊的野駱駝的足跡。赫定曾經記載,他在水邊發現了許多野生動物的有規律性的足跡,這可以作為水源存在的證明。但是今天,羅布荒漠幾乎沒有野生動物的出沒。中國最大的野駱駝聚集地就是羅布地區。然而這種適應沙漠生存的“沙漠之舟”在羅布荒漠都幾乎絕跡。

這一切都說明“60泉”已成為一段歷史,已不復存在了。

http://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%A8%93%E8%98%AD

http://www.xjbz.gov.cn/xbzg/loulan/loulan.htm

http://www.cycnet.com/history/focus/loulan/

xjxcheng05.htm

index2.asp

446912.shtml

絲綢之路與沙埋城市

災難突然降臨

尼雅

尼雅河是塔裡木盆地裡的一條河流,它的位置在塔克拉瑪幹沙漠南緣中部,起源於崑崙山,自南向北流入大沙漠。在出山口地勢平緩的地方,河水在那裡形成了一片沖積綠洲。自然環境的優越使這裡成為一個人類生活的中心,維語裡稱作“尼雅巴紮”(“尼雅河上的集市”),民國35年取五谷豐登、百姓樂業之意設為民豐縣。尼雅遺址就位於民豐縣城以北直線距離100公里茫茫的塔克拉瑪幹沙漠之中,遺址距現今最近的居民點直線距離20余公里。

尼雅河是塔裡木盆地裡的一條河流,它的位置在塔克拉瑪幹沙漠南緣中部,起源於崑崙山,自南向北流入大沙漠。在出山口地勢平緩的地方,河水在那裡形成了一片沖積綠洲。自然環境的優越使這裡成為一個人類生活的中心,維語裡稱作“尼雅巴紮”(“尼雅河上的集市”),民國35年取五谷豐登、百姓樂業之意設為民豐縣。尼雅遺址就位於民豐縣城以北直線距離100公里茫茫的塔克拉瑪幹沙漠之中,遺址距現今最近的居民點直線距離20余公里。

尼雅遺址屬漢代西域的“精絕國”,是漢代西域36國中地處塔裡木盆地南緣中部的一個小國。是絲綢之路南道交通上一處必經之地,與樓蘭同樣重要曾經繁華富麗的古城。到三國時期便悄然無聲了。它成了神秘的古廢墟。它的繁榮和它的毀滅連同它的絕無僅有的名字─精絕─都在這大漠廢墟中長眠了。

尼雅文化曾很繁榮。遺址出土的盧文文書,從內部向人們展示了精絕這個西域古國的歷史風貌。在尼雅,人們同時看到了西亞的玻璃器皿、希臘風格的藝術品、印度的棉織物、黃河流域的錦絹、漆器、銅鏡、紙片等,又證實了尼雅是絲綢之路古道上重要的國際經濟文化交匯點。尼雅是古中國、古希臘、古印度和古波斯這四大古代文明在地球上的一個罕見的交匯點。

尼雅也是一個政治中心,“偉大的國王”(盧文書的慣用語)住在那裡,他領導著一個複雜的官僚體系。政府被分成中央和地方兩種,中央的職官由“吉查依查”、“卡拉”(有人意譯作“元老”和“太侯”)等組成,其中有些是王室成員;地方政府由raja或raya(意譯作“州”)及其下屬的“阿瓦納”(

avana,有人意譯作“村”或“縣”這兩個相差懸殊的漢語概念)組成,在“阿瓦納”之下又有幾級更低的行政管理機構(“村”、“百戶”、“十戶”),除在這些行政組織之外,甚至還有一種類似分封的土地政治制度存在的跡象,“盧文書一再地提到了“領地”和“莊園”的概念,有些則直稱為“王妃之領地”等等。法律制度已經建立起來了,但它主要是與財產權及其轉讓有關。國王的諭令大部份與法律事務有關,他同時也是國家的最高法官,可能也是立法者之一。契約、公證和判書比比皆是。這一套有關法律的制度,那個時代和那樣一種綠洲社會裡是適宜的和有效的。

已經發現的各種跡象表明,精絕人是在毫無準備的情況下大難降臨而匆匆逃亡的。

尼雅廢墟在尼雅河古道兩岸長10公里寬5公里,依稀可辨有60處古蹟。有民宅、果林、羊圈、羊糞。廢墟北端有高達6米多的佛塔,塔基呈方型,土與蘆葦夯成的這座塔。

被埋沒的房屋是精絕國大難來臨時的真實寫照。房牆由紅柳及蘆葦編織而成,內外兩層敷泥。大宅院有10多間房子,過道、大廳、居室、廚房、畜廄仍可大概分辨出來。

它的房門敞開著,房屋被沙漠淹埋了一半。殘骨橫陳。有屍骨也有獸骨,還有完整的骷髏,眼睛像黑洞……還有幹屍,那是不到20歲的一個少女,幹屍上尚留著絲綢殘片、裝銅鏡的小袋、木梳及耳環,“五殊錢”漢字方孔古幣。還有一台被歲月撕碎的紡車的散片,支架上還掛著一團未織完的絲線……

精絕人匆匆逃亡更有力的證據是尼雅河盡頭的那片遺址,出土的一個小檔案室藏著保存完好的文書契約,考古證明官員們是在匆促間離開這裡的,而且此去沒再回來。

精絕人在逃避什麼?戰爭、瘟疫、沙暴?沒人知道。

本世紀初,瑞典探險家斯文-赫到我國西北探險。他在塔克拉瑪幹大沙漠以東、羅布泊西北處,意外地發現了一座被茫茫沙海掩埋了的神秘古城。雖然歲月流逝,風沙侵襲,但城郭依然,佛塔、聖殿殘迹猶存。這一發現,一時間引起了世界轟動,各國科學家紛遝而至,前來考察探索。經研究,科學家們一致認爲,這座古城是在1000多年前由於某種原因逐漸毀滅的。它是建造於四五千年以前的曾經以燦爛的文化、繁榮的經濟和強盛的國力炫耀于世的樓蘭古城的遺址。

本世紀初,瑞典探險家斯文-赫到我國西北探險。他在塔克拉瑪幹大沙漠以東、羅布泊西北處,意外地發現了一座被茫茫沙海掩埋了的神秘古城。雖然歲月流逝,風沙侵襲,但城郭依然,佛塔、聖殿殘迹猶存。這一發現,一時間引起了世界轟動,各國科學家紛遝而至,前來考察探索。經研究,科學家們一致認爲,這座古城是在1000多年前由於某種原因逐漸毀滅的。它是建造於四五千年以前的曾經以燦爛的文化、繁榮的經濟和強盛的國力炫耀于世的樓蘭古城的遺址。 一些學者認爲,由於某種原因造成了絲路古道北移伊吾、多河,不再經樓蘭,樓蘭因此逐漸消亡,這便是“絲路改道說”。可是,絲路改道雖然可使昔日繁榮的樓蘭變得蕭條,但卻不足以使一個人丁興旺、建築宏偉的城市毀滅。

一些學者認爲,由於某種原因造成了絲路古道北移伊吾、多河,不再經樓蘭,樓蘭因此逐漸消亡,這便是“絲路改道說”。可是,絲路改道雖然可使昔日繁榮的樓蘭變得蕭條,但卻不足以使一個人丁興旺、建築宏偉的城市毀滅。 近年來,我國氣象科學工作者通過多次實地考察,根據大量的文獻史實又提出了“氣候變遷說”。此說認爲,古時的樓蘭氣候濕潤,雨水豐沛,河湖衆多,漁業發達,並有農牧業。但大約在西元3世紀到6世紀,那時的氣候逐漸由濕潤轉爲乾旱,雨量減少,最終土地沙漠化。“此地不養人,自有養人處”,樓蘭人只好去尋找能夠生息的地方了。但是,“氣候變遷說”和“河流改道說”也都有各自的缺陷,因而尚不足以說服人。

近年來,我國氣象科學工作者通過多次實地考察,根據大量的文獻史實又提出了“氣候變遷說”。此說認爲,古時的樓蘭氣候濕潤,雨水豐沛,河湖衆多,漁業發達,並有農牧業。但大約在西元3世紀到6世紀,那時的氣候逐漸由濕潤轉爲乾旱,雨量減少,最終土地沙漠化。“此地不養人,自有養人處”,樓蘭人只好去尋找能夠生息的地方了。但是,“氣候變遷說”和“河流改道說”也都有各自的缺陷,因而尚不足以說服人。

尼雅河是塔裡木盆地裡的一條河流,它的位置在塔克拉瑪幹沙漠南緣中部,起源於崑崙山,自南向北流入大沙漠。在出山口地勢平緩的地方,河水在那裡形成了一片沖積綠洲。自然環境的優越使這裡成為一個人類生活的中心,維語裡稱作“尼雅巴紮”(“尼雅河上的集市”),民國35年取五谷豐登、百姓樂業之意設為民豐縣。尼雅遺址就位於民豐縣城以北直線距離100公里茫茫的塔克拉瑪幹沙漠之中,遺址距現今最近的居民點直線距離20余公里。

尼雅河是塔裡木盆地裡的一條河流,它的位置在塔克拉瑪幹沙漠南緣中部,起源於崑崙山,自南向北流入大沙漠。在出山口地勢平緩的地方,河水在那裡形成了一片沖積綠洲。自然環境的優越使這裡成為一個人類生活的中心,維語裡稱作“尼雅巴紮”(“尼雅河上的集市”),民國35年取五谷豐登、百姓樂業之意設為民豐縣。尼雅遺址就位於民豐縣城以北直線距離100公里茫茫的塔克拉瑪幹沙漠之中,遺址距現今最近的居民點直線距離20余公里。