|

Né à St-Georges de Cacouna, le 27 août 1837, Pascal-Horace Dumais, fils de Pascal Dumais et d'Eléonore Couillard-Dupuis. A l'âge de six ans, Horace s'en va résides à Kamouraska où son père était devenu régistrateur. En 1848, il entre au Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière pour y faire des études commerciales. Très tôt, il s'illustre dans les dessin de paysages et les dessins linéaires. Il vient pour la première fois au Lac St-Jean en 1851,en compagnie du curé Hébert. En 1852, il étudie chez le professeur Denis Malone, ingénieur-civil. En 1853, il décida de faire carrière comme arpenteur. De 1853 à 1856, il complètes ses étude chez l'arpenteur Duncan Ballantyne, de l'Islet. Il devra attendre (dû à son jeune âge) un an avant de passer ses examens au bureau de Québec et reçut son diplôme le 8 octobre 1857.

En novembre 1858, en compagnie de l'arpenteur Ballantyne et du curé Hébert, il se rendit à Hébertville pour arpenter les lots acquis de la Société de colonisation de l'Islet et Kamouraska dont son père était le principal actionnaire. On le retrouve cette année-là occupé à arpenter les contons Labarre et Sinaï. Parellement à ces travaux, il défriche les lots 2, 3, 4, et 5 de l'actuelle municipalité d'Hébertville-Station. En 1862, de Kamouraska, il écrivit à David Price pour lui demander d'intervenir auprès des fonctionnaires et politiciens gouvernementaux afin de lui procurer du travail: "Depuis près de cinq ans que je réside au Saguenay, je n'ai pas encore eu la satisfaction de recevoir le moindre encouragement comme arpenteur ; tandis que tous mes confrères ont eu plus que leur part de vos faveurs. Si aujourd'hui je m'adresse de nouveau à vous dans l'espoir d'avoir de l'emploi par votre influence auprès du Gouvernement, c'est que je suis convaincu que vous ne rejetterez pas ma demande et que vous me viendrez en aide en me procurantde l'emploi aussitôt que vous en aurez l'occasion. Ce n'est pas manque de besoin, croyez moi. En venant ainsi à mon secours, vous me rendriez le courage."

En reproduisant presqu'entièrement cette lettre, nous avons voulu insister sur l'influence de Price dans le développement régional et par quels moyens un jeune qui entre dans la profession doit chercher à imposer ses compétences et ses qualités, même en pleine période de développement économique d'une région. On peut y voir que la concurence établit là aussi ses lois.

Le 23 avril, il recevait une réponce et deux jours plus tard, il fournit des renseignements sur le projet du chemin Québec-Lac-St-Jean qui ne manque pas d'intérêt sur l'implication régionale à son propre dévoppement. Aussi, il nous semble important de reproduire la plus grande partie de cette lettre. Voyons Dumais nous livrer ces détails:"Mon rapport que j'ai expédié à Hébertville vous sera sans doute envoyé par la municipalité avec la requête demandant l'ouverture d'un chemin d'hiver Québec et le Lac St-Jean. Vous savez sans doute que ce sont les municipalités de Lac-St-Jean et d'Hébertville qui ont pris sur elles de payer les frais de cette exploration ; sauf mon temps que je leur ai sacrifié gratis. Je n'ai pas encore reçu un sou de ces bonnes corporations, pour rencontrer les dépences de mes hommes et celle des voyages. Si le gouvernement ne leur accorde pas ce qu'elle demandent, elles seront sans doute bien découragées en voyant ce qu'elles ont déjà dépensé (...) Vous n'avez qu'un mot à dire pour contenter toutes ces bonnes gens."

Il semble bien que cette intervention a pu profiter à tout le monde. En 1867, il établira le tracé du chemin Québec-Lac-St-Jean, du canton Tewakesbury au Lac St-Jean jusqu'à Roberval. Alors depuis cette même année, les contrats d'arpentage des cantons se succèdent presque sans interruption jusqu'en 1903. On se contentera d'énumérer ceux qu'il a parcourus pendant ces longues années: Albanel, Parent, Normandin, Bourget, Mésy, Caron, Dolbeau, Garnier, Jogues, Kénogami, Ouiatchouan, Taché, Foulton, Bagot, Bergeronnes, Letellier et Rhodes.

De plus, il travailla à la reconnaissance de la petite Rivière Péribonka et Manouan, le lac Pasmouscachiou, Pipsmuakan, les rivières Betsiamites, Mistassibi, au Rat et Wassienska ; le secteur des rivières Ouiatchouan, Bostonnais, Croche et Ouiatchouaniche, et les nombreux lacs de ce secteur n'avaient plus de secret après son passage. Mentionnons entre autres: Nagualand, Keskissing, Caribou, Edward, Betsis, etc... Sur la côte nord, il explora les rivières Portneuf et Sault au Cochon. A la fin du siècle, il obtiendra le mandat d'explorer les rivières Ashuapmouchouan, Nekoba et Scatsi.

Ajoutons à cette impressionnante liste le tracé du chemin de fer Québec-Lac-Saint-Jean de 1874.

En 1881, il est candidat à l'élection provincial pour le partie libéral, et est défait par Elie St- Hilaire C.I. par une différence de 72 voies, 1254 à 1182. Entre 1882 et 1885, il vivra dans l'ouest canadien où il travailla au tracé du chemin de fer Canadien Pacifique. La qualité des textes de ses rapports d'arpentage est enrichie de nombreux dessins et croquis dont certains nous laissent voir des détails surprenants de la géographie physique de l'arrière-pays.

Il se partageait entre sa profession et la culture des terres qu'il arrachait, petit à petit, à la forêt vierge. Il défricha plusieurs lots à Hébertville, Chambord, Dablon, Normandin. Et une fois marié avec Marie-Thérèse Tremblay dit Dorval, il lui pris fantaisie un jour de se bâtir un toit sur une petite île de deux milles de tour, située en plein dans le lac St-Jean, à l'abri des hommes et d'en faire sa résidence principale. Cette île s'appelle Hélène, détail insignifiant, s'il ne me servait à faire une réflexion philosophique sur les faiblesses des héros, Horace a aimé jadis, une première fois, la meilleure pour lui comme pour nous tous, et c'est en souvenir de cet amour printanier qu'il a baptisé son île.

Ami intime et admirateur d'Horace, Arthur Buies le décrivit comme un être qui possède les sciences par intuition, "seul dans une région sauvage, sans livre pendant de longs mois de l'année, il a réfléchi et observé au milieu de la vaste nature ; il a questionné ce grand volume toujours ouvert où s'ajoutent sans cesse des pages nouvelles à des pages impérissables. Aussi a-t-il vue se faire, la formation de cette étrange, gigantesque et fantastique région du Saguenay qui ressemble à rien de ce qui existe". Qui plus est, dans ses chronique il le présentait ainsi: Horace Dumais, philosophe, arpenteur, géomètre, un des hommes les plus instruits et les plus remarquables de ce pays-ci. Le public de Montréal, de sa banlieue, de ses immenses faubourgs et des campagnes adjacentes ne connaît pas Horace Dumais, je le pense bien! C'est un homme qui a une très grande valeur intellectuelle, ce qui fait est au-dessus de la réclame.

Il la dédaigne, il la fuit, laissant ce moyen vulgaire aux esprits grossiers pour qui l'adulation des imbéciles ou des ignorants est un aliment nécessaire.

Etant très fort, il est très modeste. Il se cache, il vit retiré au fond d'une campagne du lac St- Jean, où il poursuit depuis des années de nobles et fructueuses études. Il a fait sur des régions encore inconnues et à peu près inexplorées de notre province des rapports qui n'ont rien de commun avec le style ordinaire des arpenteurs, et qui mériteraient de figurer dans notre "véritable" littérature nationale...".

Juliette Langlais dans une lettre adressée à Mgr Victore Tremblay, le 25 novembre 1937, écrivait au sujet de son oncle:

"La physionomie d'un patriarche, je dirais à présent mais quand j'étais toute petite, je vous aurais dit la physionomie était celle de Santa Claus ; Chose étonnante, même s'il a vécu en ermite pendant de longues années, il démontrait dans ses contacts avec les gens une grande bonhomie".

"Il arrivait chez nous, l'hiver, par exemple, en gros capot, le casque sur le front et il chantait, plutôt chantonnait en entrant, il disait tout en se baissant un peu, Bonjour les petits enfant! Ecoutez- vous bien vos parents? Il nous prenait sur ses genoux et il sortait son carnet, puis il nous demandait de que nous voulions qu'il nous apporte à sa prochaine visite".

La légende amplifiée par le vent du lac transforma son île en paradis terrestre. Quels beaux étés ne devait-il pas passer dans son île. Lui, bien entendu le poète. Si le curé Lizotte a été appelé le "curé Labelle du Lac St-Jean" et Mère St-Raphaël, la "Marie de l'Incarnation du Lac St-Jean". Horace Dumais pourrait bien être l'Aristote du Lac St-Jean". Le voyageur qui se permettait une excursion à son île, avaient l'impression de tomber dans une île enchantés. Sur la ferme, des animaux de toutes sortes, des centaines de paons et d'outardes entouraient les établissements. Ces oiseaux étaient si bien apprivoisés qu'une bande d'outarde allait passer régulièrement l'hiver dans le sud et revenait au printemps. Dans le journal "L'événement", du 11 mai 1896, sous le titre "Outardes revenues", le journaliste raconte: " On écrit de Chambord que, des 21 outardes de M. P.-H. Dumais partie l'automne dernier, cinq sont revenues le 1er janvier et les 16 autres le 25 avril. Quelques-unes ont eu des coups de plomb dans les plumeaux, mais les os sont sains".

Comment expliquer un retour des outardes le premier janvier, sinon que ces dernières n'ont sans doute jamais quitté la région?

Affamées, parce que la neige recouvre le sol nourricier, sont-elles revenues là où elles étaient bien soignés? Voilà un hypothèse plausible... Dumais semble avoir un talent particulier à leur parler. Madame Juliette Langlais de Roberval nous dira: "Il les aimait bien et leur parlait, elles lui répondaient dans leur langage ; personne ne pouvait les approcher qu'à vingt-cinq pieds mais mon oncle lui, elles venaient manger tout près de lui".

Et Juliette Langlais raconte plus tard le fait suivant: "Mon oncle avait trois cents à quatre cents pigeons, il ne voulait pas donner la permission de tuer ces petites volatiles. Quand ma tante demandait "Monsieur Dumais (elle appelait toujours mon oncle ainsi) on vas faire tuer quelques pigeons." Mon oncle répondait, "non pourquoi les tuer, le Bon Dieu leur a donné la vie laissons les vivres".

Ma tante en faisait tuer quand même et mon oncle en mangeait sans rien dire. On voit par-là qu'il ne voulait pas être la cause, je dirais, de leur mort.

Un jour, en fin de mars 1900, Dumais put admirer l'instinct animal quand il vit arriver à tire- d'ailes un de ses migrateurs, tout seul !

"Horace Dumais était à cette époque un robuste vieillard, de taille assez exiguë mais doué d'une forte constitution, et orné d'une longue barbe blanche qui lui donnait un aspect tout à fait patriarcal. La tête était d'un beau dessin vigoureux, avec un regard vil et gai à l'ordinaire, sur un front habituel d'étude et de réflexion intérieure qu'il avait gravé son empreinte sur les traits. Son caractère était essentiellement cordial et son esprit toujours ouvert et curieux de savoir, fût-ce tout simplement ce qu'avait le voisin à raconter. On sentait en cet ermite à la voie forte et qui riait et chantonnait volontiers, une vaste intelligence, de très grandes connaissances dans le domaine des sciences naturelles ainsi que dans celui des lettres, bref, un esprit supérieur servi par des dons personnels attachants, et un caractère honnête et droit".

Et le notaire Errol Lindsay de Roberval d'écrire: "Mon oncle était excessivement charitable ; il avait une âme d'artiste, sa conversation était enjouée et spirituelle ; c'était un solitaire dépensant ses loisir à lire, écrire et étudier la nature, et en dépit de ses connaissances générales très étendues, c'était un modeste".

Les sciences de la géologie et de la géographie, il les possède certes par l'observation mais son érudition scientifique a été alimentée par une démarche personnelle de lecture. Rappelons à ce sujet que nous sommes en pleine époques des théories de la formation de l'écorce terrestre et les travaux, entre autres, du Yougoslave Mohorovicis (1857 - 1936) alimente les discussions et les écrits des revues scientifiques de la fin du 19e siècle.

Nous pourrions citer de nombreux exemples, mais notre propos ne vise pas à débattre de ces théories sur la géographie et la géologie du Saguenay. Il est toutefois étonnant de découvrir dans le volume d'Elisée Reclus "Nouvelle géographie universel", publié chez Hachette 1890, qu'il site Horace Dumais lorsqu'il écrit: " Il est impossible de ne pas voir dans cette série de fissures (Baie des Ha-Ha, lac Kénogami ... une crevasse) un fjord que les glaces emplirent autrefois et qui s'est en partie oblitéré depuis que les rivières ont charrié les débris de moraine...".

Etonnant, disions-nous, car les articles de Dumais parus dans "Le naturaliste canadien" ont été produits entre 1894 et 1896. L'esprit scientifique de Dumais semblait donc passer les frontières régionales et même internationales. Le notaire Lindsay avec hésitation disait: "Je n'en suis pas absolument sûr, mais je crois que mon oncle était correspondant de sociétés scientifiques étrangères".

Selon Elzéar Boivin, arpenteur. Horace pendant un temps fut assez peu pratiquant à cause de ses idées avancées.

"Une de ces idées, par exemple, était qu'on fait bien de se nourrir en maigre une journée par semaine, mais par raison d'hygiène, pour reposer l'organisme: de sorte que ce n'est pas nécessairement le vendredi que le jour maigre doit être observé. C'est ce qu'il pratiquait dans ses explorations, choisissant le jour à sa convenance.

Pour ce détail et pour des idées qu'il prônait, il fut longtemps à Hébertville le point de mire des prédications du Grand Vicaire Leclerc, qui se croyait obligé de détruire ses allégations. C'est la guérison miraculeuse de son chancre à Sainte-Anne de Beaupré qu'il l'a ramené à un meilleur esprit.

Ce cancer s'était révélé au cours de ses arpentages au Manitoba. Il essaya tous les moyens qu'il lui furent suggérés pour s'en délivrer. Il tenta de le brûler à la loupe au soleil: supplice atroce.

Il interrompit ses travaux. Il alla voir un charlatan de la rivière Ottawa qui lui composa un cataplasme faisant un travail formidable. En effet après les souffrances terribles du traitement le cataplasme emporta toute la chair.

Mais le chancre reprit plus tard. Il fit alors un voeu à Sainte-Anne, et fut guéri".

Dans une rectification, l'abbé Louis Gagnon soutient qu'il faut corriger de qui est dit au sujet des idées avancées de Pascal-Horace Dumais. Toute la difficulté découle d'une mésentente entre lui et M. le curé Delage au sujet de la dîme. Dumais ne voulait pas payer la dîme sur les produits de son île parce que celle-ci ne faisait pas partie de la paroisse de Chambord, et M. Delâge s'obstinait à la réclamer. C'est Dumais qui avait raison, au témoignage de M. le curé L. Gagnon, qui a succédé à M. Delâge à Chambord, et qui connaît parfaitement la question. M. Gagnon a dit textuellement que P.-H. Dumais a été un "parfait citoyen" et excellent chrétien. Il ne sache pas que Dumais ait été mal avec le Grand Vicaire Leclerc.

Horace maniait bien la plume et ne manquait pas d'idée, il était plus sédentaire et plus directement voué aux arpents du lac St-Jean.

Rapports d'arpentage.

- 1862- Rapport d'exploitation d'un chemin d'hiver entre le lac St-Jean et Québec, par Stoneham.

- 1866- Rapport d'arpentage à la Ouiatchouan.

- 1869-1870 Rapport d'arpentage dans le conton Signaï.

- 1870- Rapport d'arpentage à la réserve Bourget.

- 1874- Rapport au Département des Terres de la Couronne, pour l'informer touchant le tracé d'un chemin de fer entre Québec et le Lac St-Jean.

- 1879-1880 Rapport d'arpentage dans les région de Roberval et Ashuapmouchouan.

- 1889- Rapport d'un voyage sur les rivières Péribonka et Manouan. Il est à noter que c'est lui qui a exploré pour la prmière fois la région de la Manouan.

- 1901- Description de Kiskisink.

Ecrits dans le Naturaliste canadien.

- 1894-96 Le cataclysme du Saguenay. Formation du Saguenay ; Erosion par l'eau ; Epoque glaciaire et cataclysme ; La fissure ; Conclusion. - C'est une réplique à l'essais de géographie physique, le Saguenay, de l'abbé Laflamme de Québec, qui soutenait que la formation du Saguenay était due à l'oeuvre des glaciers, plutôt qu'à celle d'un cataclysme, comme le prétendit aussi Arthur Buies, dans son ouvrage sur le Saguenay et la vallée du lac St-Jean.

- 1897-98 Le nord de la vallée du lac St-Jean. Le lac Sotogama, la rivière Péribonka, la rivière Manouan.

- 1899-06 Quelques aperçus sur la géologie du Saguenay.

Autres écrits.

- 1879- Le Saguenay et le lac St-Jean. Ressources et avantages qu'ils offrent aux colons et aux capitalistes. Etude publiée par le département de l'Agriculture d'Ottawa.

- 1902- Rapport de la Société de colonisation du Lac Saint-Jean.

- 1904- Guide des colons. La région du lac Saint-Jean. Texte accompagné de trois photos de la Décharge et de champs à St-Méthode.

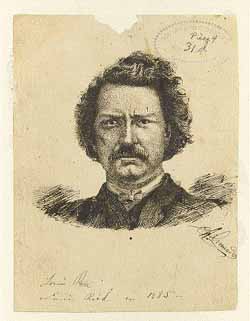

Dumais artiste

Portrait de Louis Riel (1885)

|

|

Ce portrait de Louis Riel en 1885, dessiné l’année

de son exécution, est l’œuvre de l’arpenteur

Pascal-Horace Dumais (1836-1906). Cet autodidacte installé dans

la région vers 1857, et arpenteur de son métier, s’intéresse

également au science naturelle, à l’agriculture,

à la politique et aux arts. C’est durant son séjour

dans l’Ouest Canadien (1882-1885), comme arpenteur au tracé

du chemin de fer Canadien Pacifique, que P.-H. Dumais crée plusieurs

de ses dessins. Ces œuvres, le plus souvent tracées au crayon,

démontrent un grand talent artistique et un souci du détail

propre à sa profession. Les archives de la Société

historique du Saguenay conservent une vingtaine de dessins de Dumais.

|

|

| |

Pascal-Horace Dumais mourut à Chambord le 8 mai 1906.

Notes:

- Le 27 août 1881, Marie-Thérèse Tremblay dit Dorval, née à la Baie Saint-Paul, épousait Pascal- Horace Dumais. De ce mariage devait naîtra une seule fille, Eléonore, née et baptisée à Hébertville le 12 octobre 1884, son parrain fut Sévérin Dumais et sa marraine Hélène Dumais l'épouse de Léonidas Lortie. Il est indiqué dans le régistre que la mère est de St-Louis de Metabetchouan et que le père est absent. Eléonore deviendra l'épouse de Fortunat Bergeron, ancien chef de gare à Ha Ha Bay Jonction. Et plustard le couple recueuillit "un pauvre petit sauvage", ramené par Horace lorsqu'il arpenta les terres du canton de Normandin, ils le gardèrent chez eux pendant 20 ans.

- A.N.Q.C., Archives de la S.H.S., Série Dossiers, numéro 1864, Lettre de madame Juliette Langlais au révérend Victor Tremblay, Roberval, le 25 novembre 1937, Notes et anecdotes de la vie intime de nom cher oncle.

- A.N.Q.C., Archives de la S.H.S., Série Dossiers, numéro 1864, Lettre de Errol Lindsay à l'abbé J.E. Duchesne, Roberval, le 9 décembre 1924.

- A.N.Q.C., Archive de la S.H.Q., Série Dossiers, numéro 1864, Notes d'une conversation avec Elzéar Boivin, arpenteur par Mgr Victor Tremblay, le 28 février 1924.

|