|

小林 文書ってのは紙だから変わらんわけよね。永遠に変わらんわけよ。だけど、その証人っていうのはやっぱり変わる。証人自体、いろんな場所に行くたびにウケを取らなきゃしょうがないかだからさ。それで刻々と変わっていくんだから、なぜ慰安婦の人たちの証言を信じないのー? っていってもさー、それを言うこと自体、アホだよね。もう完全にアホ。 竹内 活動家やフェミニストは、「かわいそうな従軍慰安婦の証言をなぜ信じないのか」って言うじゃない? それを言うこと自体、彼らにとって非常にリスクなんですよ。例えば彼らがどんな手段を使ってそういう悲惨な証言を引き出したのかわかりません。しかし、小林さんが言うように別の証言も引き出せるわけでしょ。

(p71)

|

|

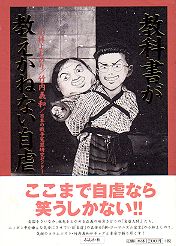

個人的立場からすれば、慰安婦強制連行問題やら日本の戦争責任問題については「どうでもいい」とか「わかりません」なんだよな。それ系統の本を熟読玩味したわけでもないし、そういう学問系統を学んだわけではないし、祖母がそういう立場にあった、知り合いにそういう人がいる、というわけでもない……何かを責任もって発言できる立場も実力も私にはないんではある。 ――というのを前提にして言うけれど、この本はいまいち出来が悪い。 小林も竹内も、「強制連行はなかったんじゃない」という意見の持ち主である。そして彼らが「強制連行はあった」という人びとのヒステリックさを批判するのだが、その態度の根本にあるのがどうも「なんでそういうこというのかわからないねえ」ということのようなのだ。「わからない」という点からそういう人々を嘲笑しているんだけど、そこまで彼ら(小林・竹内)に同一化できない私としては、あんまりこれは愉快には成れない。 「なんでそういうこというの?」の「なんで」を思考して分析して、「こうではないか、だからなのだ」というのであればともかく、「なんでそういうこというのかしらんが、こういう風に駄目なんだ、ああいう風に駄目なんだ」をまくしたてられても困る。議論の、論考としてのレベルが低いのだ。だからこれを読んだところで「強制連行あった・慰安婦はかわいそう」派の人々の感情的さ加減を、「感情的に」しか理解できない。もっとメタのレベルで話ができないもんかな、と思う。 対談後半部での、たとえば小林の「東京裁判不条理」発言や、また「戦勝国が戦敗国に対してひどいことは(ふつう)しない」(=日本「だけ」が酷い目にあっている)発言を見ていると、どうも「日本は悪くない」に対置しうるものとして「アメリカ悪い」を持ってきたがっているようにさえ見えてしまう。 ほかの「好き好んで悪いことをする奴はいない」発言にも見られることだが(これはちょっと迂闊にすぎる発言だろう)、戦時下の色々な悲惨な事件を「しかたなかった」という方向にもっていきたいんだろう、と受け取られても無理はないだろう。日本軍内部での「いじめ」を「戦時下の軍隊」の必然として捉えてしまうのも、そういう心性が背景にあるからだ。だがそれは「仕方なかった」という以上に、指揮責任者の無能というべき問題じゃないか? そのときがどういう状況であったかを見るべき、というのであれば、せめて当時の他国がどういう状況下であったのか、当時の日本が「どういう状況でありえたのか」をも考えるべきのように思える。そしてそこに差異が生じているのであれば、その差異の生じた原因を批判的に考察することも無駄ではあるまい。 もちろんそれは、この本で取り上げられているような、「戦争責任」の問題とは別の(もっと高次元の)議論であるわけだが、しかし、そのレベルまで問題を引き上げることなしに、感情的「しかたなかった」を延々言い続けていても、それこそ「仕方ない」んじゃなかろうか。 (それをいったら、彼らが批判し暴いてきた「薬害エイズ事件」でさえ、「しかたなかった」「ああいう人間が指揮していたのだから反抗できなかった」、というような「不可避の事件」と見なせるようになってしまうのではないか? もちろん、社会の総体が戦争にと向かっていた(であろう)当時の事件と、現代日本社会の中の一部の共同体のなかで行われた事件(犯罪)を、直接に対比して考えることはスケール的に釣り合わないだろうが、全面的に「しかたない」で考察を阻むとしたら、それは怠慢というもんだ。……対談だから皮相的になりがちなのもわかるけど、それで一冊の本を出しているのだから「口が滑りました」というのは言い訳にならない) とはいうものの、後半の小林よしのりのマンガ『マスコミが教えない言い分』ではさすがに筆も冴えている。彼がいいたいことは、つまり――メディアは偏向している。 なるほど、その通り。 まあ、いまどき新聞に書いてあること・雑誌に書いてあること・本に書いてあること、これらをすべて真実だと思って読んでいる人間もさすがに少ないとは思うが……いや、じつはこれは私が勝手に思うだけで、そういう判断基準を自己内部の回路に持たない人間はやはりむちゃくちゃ多いのだろう。そのうち何%かには、このメッセージは届いたかもしれない。 メディアの情報を単純に信じるのは、メディアの情報を単純に信じないのと同じくらい危ういことだ。そもそも、無批判に何かを受容する、ということ自体が、本来ならばとても危険なことであるはずだ。(これは「従軍慰安婦報道」に限ったことではない。もっと広く多く強く叫ばれていい。まあ、そうしたところで定量の「メディア従属的」精神を持つ人間は存在するだろうけど) 対談を以外の部分では「日本の戦争冤罪研究センター所長」として時浦氏(小林よしのりのアシスタント)が、従軍慰安婦や戦争犯罪について自虐的に語っている本を紹介している。 だがその紹介内容も大筋ではうなずけるものの、いまいち論理的ではない。書き慣れていないだけかもしれないが、そこにある批判が感情的で、それゆえに浅薄なものにとどまっている。批判するならするでもっと現象の根本に切り込んでズバズバと切り裂けば面白いのに、そこまで到達できていない。未熟である。文章力としても、商業出版で読むレベルとしては下限に近い。 とはいえ、まあ、この一連の文章によって「従軍慰安婦」本や「日本軍犯罪告発」本について概観できる、というのはいちおう評価してよい。その手の本が流通したことで、現在の対韓国・中国の政治状況があるんだというのは事実だろうし。 さて、いささか印象が散漫なこの一冊だが……正直、これはおすすめしかねる。 一冊ずらっと読み通しても、著者陣の「余技」といったレベルにしかなっていないように思える。「こういうアホがいる」「ああいうアホがいる」という勉強にはなるが、そういう「アホ」に対する批判の武器としては弱すぎる。 ダイナミックでカタルシスのある従軍慰安婦問題についての小林の意見を読みたいのであれば「ゴー宣」そのものを読めばいいし、もっと精緻な批判を望むのであれば、きちんとした文字の本を探して読めばいい。 だいたい、こんな扇情的で感情的な本を読んで、そのままこの意見にうなずける人間がいたとしたら、それこそ小林の批判する「純粋まっすぐ君」であるにちがいないじゃないか。 読者に客観的距離をとらせない、そういうイデオロギーで貫かれているという点においてだけでも、やっぱりこの本は推奨はしかねる本です。 | |

|

Grade [ C ] version.1.4.98.2.25. | |