|

マトスンはきびきびした口調でいった。「これは応用哲学のクラスであり、準備ができている者、いない者を判断するのは、わたしひとりだ。世界について、それがいかなるものであるかではなく、いかなるものである『べき』かという観点で考えようとする者は、最終試験を受ける準備ができていないのだ。力をぬいて、パンチにさからわぬようにすることだ……残虐なる運命の矢弾の前に、アドレナリンを消耗し、疲れ果ててしまわんようにな。ほかに質問は?」

(p19〜20)

|

|

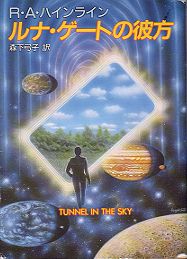

「また読み返してしまった」というのが、「ルナ・ゲートの彼方」の正直な感想だ。 たぶんこれで5回か6回か、ひょっとするともう少し多い。友人に貸した回数も、たしかそのくらいはあると思う。 ハインラインに傑作は多い。本当の意味での傑作、身震いするようなっていう意味での、「すごい」作品がだ(本当にすごい作家だ)。「宇宙の戦士」を最高峰だというひともいるし(かなりの部分、同感である)、「夏への扉」の他にないというひともいる。 斯くのごとくに世人にハインラインのファンは多いが「ルナ・ゲートの彼方」を評価する人は少ない。残念である。これはたまたま「ハインラインの書いたジュヴナイル」という、マイナー気味の位置にあるからなんだろうか。 しかし、「ルナ・ゲートの彼方」は、私にとってのベストワンである。ハインラインの作品で、これ以上「びびった」作品はないし、これ以上うちのめされた作品もないし、これ以上引き込まれた作品もないし、これ以上読み返した作品もない。 恒星間ゲートを利用して未知の惑星に志願者を送り込み、1週間後の回収のときまで無事生き延びていられたら合格、という上級サバイバル科目の実地試験。ロッドら総勢約100名の若者が、未知の惑星にばらばらに送り込まれる。だが、2週間たっても迎えは来ない。ゲートになにかが起こったのだ。ロッドたちはその惑星での生き残りを余儀なくされるが―― そう、物語はこうやって始まる。 ロッドたちはやがてそこでの生活に慣れると、ひとつの集落を作り始める。人を集め、役割を決め、(字義どおりに)喪われた「社会」を取り戻す。やがてそこは、50名以上を擁する町となる。ロッドがリーダーを降ろされ、グラント・クーパーが初代市長となるなどの一幕もあったが、その集落はうまくやっていけていた。 しかしある時期、動物が一斉に移動を始める。「うすのろジョー」と呼ばれる無害な小型肉食動物が、突如凶暴性を発揮し、動物たちを追って大移動を始めたのだ。町は「うすのろジョー」の大軍の攻勢にさらされる。暗闇の戦いの中でクーパーが足に噛み付かれ、出血多量で死んでしまう。 どうにか攻撃を乗り切った翌朝、多くの者は、ロッドが探索の旅で見つけていた、より安全な場所への移住を希望する。だが、ロッドは首を振ってこう言うのだ。「グラントはこの土地のために死んだんだ!」 何年かが過ぎる。クーパー・タウンと名前を変えたその町は順調に成長していた。何人もの新生児が順調に育っていたし、彼らの技術は、練鉄を作り出し、繊維を梳き、布を作り出すまでになっていた。防護壁が築かれ、乾季の「うすのろジョー」の一斉攻撃や、巨大なライオンに似た肉食動物の侵入にも耐えられるようになっていた。彼らはそれなりに、順調だったのだ。 そして突然、幕は下ろされる。 ある日いきなり、ゲートが回復する。移住統制局の管制官がやってきて、ロッド・ウォーカーにこう告げるのだ。 「さて、ウェルカー君、われわれは物事を順を追ってやっていきたい。きみたちが一刻も早く、この窮状から救われたいと思う気持ちはわかるよ――しかし、ものには順序というものがあるんでね。わたしは、できるだけかんたんにやるつもりだよ。消毒と健康診断、心理テスト、移動のための面接だけだ。それがすんだら、きみたちは自由になって、家へ帰ってかまわない」(p335) ロッドはその――彼らにとっては、あまりにも――失礼な言動に腹を立て、管制官を追い出す。自分の小屋の中で彼はこう思う。 どうやら何人かの気の弱い姉妹たちは、帰りたがっているらしい――鼻先でアイスクリームの皿をふって見せれば、尻尾をふって出ていくだろう。彼らの土地を放棄して。ここに築いた何もかもを、かなぐり捨てて。でも、ぼくはいやだ! ここが家。ここがぼくの場所なんだ。(p337) そう、たしかにロッドは命を懸けて、クーパータウンを守ってきたのだ。クーパータウンは彼の、そして彼らの町だった。 しかしあらためて姉が迎えにきたとき、ロッドは地球に帰らないわけにはいかないのを悟る。両親の病気が完治し、退院したというのだ。 ロッドたちの、ようやく築き上げ軌道に乗り始めた生活は、「現実」の侵入によって、あえなく崩れ去る。私が驚いたのも、うちのめされたのもそのくだりだ。ロッドたちの守り育てていたものは、その程度のものだったのか?――イエス。けれどノーでもある。 彼らは命を懸けてそこまで来た。彼らの置かれた状況では、命を懸けなければ生きてはいけなかった。しかしまた、彼らの状況を根底から揺るがす事件が起こったら、彼らはふたたび、「それ」に対応しなければならない。 ハインラインはロマンチストだが、リアリストでもある。「現実」のきびしさを乗り越えないかぎり、少年はなにも「ちゃんと」掴むことなどできないのだ。いかに真剣で必死なものであっても、夏休みはやはり、夏休みでしかない。 ジュヴナイルという枠でくくって、それで放置しておくにはあまりにも惜しい。 100人中100人に読ませたい一作。 | |

|

Grade [ A ] version.1.2.98.6.1. | |