Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica suscribieron desde 1970 el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, el cual se empezó a aplicar en 1975. Su aprobación había sido requisito para avanzar en el alcance de los objetivos del Programa de Integración Económica Centroamericana. El Convenio contempla normas de uso y de la marca colectiva. También incluye la extinción de la propiedad de las marcas, la protección del nombre comercial y las expresiones o señales de propaganda, la competencia desleal, indicaciones de procedencia, denominaciones de origen y asuntos relativos a registro industrial. Actualmente en el seno del Parlamento Centroamericano hay interés creciente para establecer un nuevo convenio incluyendo a más países.

Por su parte Panamá cuenta con muchas industrias locales subsidiarias de transnacionales o multinacionales innovadoras, por lo que tienes con leyes que promueven la innovación regulando la copia de los inventos, símbolos de identificación, y expresiones creadoras. Dichas leyes abarcan cuatro tipos característicos y separados de propiedad intangible, a saber: patentes, marcas registradas, derechos de autor y secretos de fabricación, o lo que llamamos "propiedad intelectual".

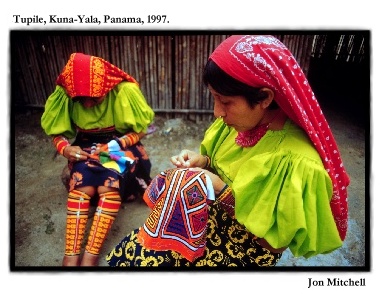

Respecto a la protección de los derechos colectivos o conocimiento de los pueblos indígenas no hay ninguna ley, a pesar de que la Constitución Política de 1983, vigente, mantiene en el Artículo 86.

"El Estado reconoce y respeta la identidad étnica de las comunidades indígenas nacionales, realizará programas tendientes a desarrollar los valores materiales, sociales y espirituales propios de cada una de sus culturas y creará una institución para el estudio, conservación, divulgación de las mismas y de sus lenguas, así como para la promoción del desarrollo integral de dichos grupos humanos". Otras leyes para la protección de la propiedad intelectual en Panamá son las siguientes:

1. Ley No. 41 de 13 de julio de 1995,

"Por la cual se aprueba el Convenio de París para la protección de la propiedad industrial, del 20 de marzo de 1883, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958 y en Estocolmo el 14 de julio de 1967".

En el caso de Panamá se ha demorado mucho en ratificar el Convenio de París y, respecto a los indígenas, de ninguna forma protege los conocimientos indígenas, sino muy al contrario protege los derechos individuales de los creadores o inventores, más no así los derechos colectivos.

En el caso de Panamá se ha demorado mucho en ratificar el Convenio de París y, respecto a los indígenas, de ninguna forma protege los conocimientos indígenas, sino muy al contrario protege los derechos individuales de los creadores o inventores, más no así los derechos colectivos. 2. Ley No. 15 de 8 de agosto de 1994, "

Por la cual se aprueba la Ley sobre el Derecho de Autor y Derechos conexos y se dictan otras disposiciones". Esta Ley protege,

"..los derechos de los autores sobre sus obras literarias, didácticas, científicas o artísticas, cualquiera sea su género, forma de expresión, mérito o destino.(..) Los beneficios de los derechos que emanan de la presente Ley requerirán prueba de la titularidad. Toda acción que tienda a reclamar los beneficios del derecho de autor tendrá efectos hacia el futuro" (Art.1).La Ley considera en el Artículo 1, como Autor, la persona natural que realiza la creación intelectual, ya sea un artista, intérprete o ejecutante. Como Derecho habiente, la persona natural o jurídica a quien se transmiten derechos reconocidos en la presente Ley (Art.1, acápites 1,3,6). Desde el primer artículo no le da ninguna oportunidad a los pueblos indígenas para reclamar los derechos colectivos sobre su arte, ciencia, composiciones musicales, que supuestamente la presente Ley debe proteger en favor de los nacionales.

"Expresiones del folclór: Son las producciones de elementos característicos del patrimonio cultural tradicional, constituidas por el conjunto de obras literarias y artísticas, creadas en el territorio nacional por autores no conocidos o que no se identifiquen, que se presumen nacionales o de sus comunidades étnicas, y se transmiten de generación en generación y reflejan las expectativas artísticas o literarias tradicionales de una comunidad."Esto refleja el desinterés de los legisladores en favorecer a los pueblos indígenas, lo cual refleja también que no hubo ninguna consulta con estos pueblos. Las creaciones indígenas no son más que un folclór en Panamá.

"En las obras anónimas y seudónimas, el plazo de duración será de cincuenta (50) años a partir del año de su divulgación, salvo que antes de cumplido dicho lapso el autor revele su identidad, caso en que se aplicará lo dispuesto en el artículo precedente".Eso atenta contra los derechos colectivos de los pueblos indígenas que no tienen un origen individual ni menos una duración definida.

"Se exceptúan de patentabilidad, las siguientes invenciones que se refieren a la materia viva: 1. Los casos esencialmente biológicos para la obtención o reproducción de plantas, animales, o sus variedades, siempre que la DIGERPI considere que atentan contra la moralidad, integridad o dignidad del ser humano; 2. Las especies vegetales y las especies y razas de animales;3. El material biológico tal como se encuentra en la naturaleza; 4. Las referentes a la materia viva que componen el cuerpo humano; 5. Las variedades vegetales".Podemos concluir que aunque la Ley ignora a los pueblos indígenas, si se llegara a interpretarse adecuadamente buscándole asidero en otras leyes puede salvaguardar el conocimiento indígena, pero aquello en estos momentos es todavía una posibilidad remota, además que pesa todavía la interpretación negativa como, el periodo limitado de protección, la solicitud es muy costosa (contratación de abogados) y, protege conocimientos de inventores a nivel individual y no el conocimiento colectivo de las comunidades.

3. Ley No. 1 de 3 de febrero de 1994, "Por la cual se establece la Legislación Forestal en la República de Panamá, y se dictan otras disposiciones". En el capítulo III, "De los bosques de las Comarcas y Reservas Indígenas", se establece:

Artículo 44.

"Los permisos y concesiones de aprovechamiento forestal, en áreas de Comarcas o Reservas Indígenas y Comunidades Indígenas, serán autorizados por el INRENARE, conjuntamente con los Congresos respectivos, previo estudio de un plan de manejo científico".Este artículo es muy importante para los pueblos indígenas, al reconocer sus autoridades tradicionales y comunidades en el manejo forestal. Más adelante en el Título VIII, "De la educación, capacitación e investigación de los recursos naturales renovables", está el Artículo 115 que puede interpretarse como un instrumento legal para promover la difusión y el estudio del conocimiento indígena en la explotación de recursos naturales renovables, como así la reglamentación del mismo en las áreas indígenas al establecer:

"Se autoriza a la Junta Directiva del INRENARE, a crear y reglamentar los permisos comunitarios de explotación en áreas indígenas".Eso se puede interpretar a que se reconozcan los reglamentos internos de las regiones o Comarcas indígenas como son las Cartas Orgánicas, donde se desarrollan normas que no se han podido desarrollar en las leyes por las cuales se crean las Comarcas Indígenas. Además que en algunas Cartas Orgánicas si se reglamenta el respeto al conocimiento indígena, no solamente en la explotación forestal sino en todos los ámbitos del saber indígena.

Ley No. 35 de 10 de marzo de 1996, "Por la cual se dictan

disposiciones sobre la Propiedad Industrial". Es la Ley más reciente que se ha adoptado en materia de propiedad intelectual y, tiene por objeto proteger la invención, los modelos de utilidad, los modelos y dibujos industriales, los secretos industriales y comerciales, las marcas de los productos y servicios, las marcas colectivas y de garantía, las indicaciones de procedencia, las denominaciones de origen, los nombres comerciales y las expresiones y señales de propaganda (Art.1).

Siguiendo las normas generales vigentes a nivel internacional, esa Ley no protege el conocimiento indígena, de los 224 artículos que se compone, sólo dos hacen alusión a los indígenas, Artículo 91 del Título V, "De las marcas y Nombres Comerciales", y el Artículo 146 del Capítulo VIII referente a "Nombres comerciales y Asociaciones", a saber: Artículo 91:

"No pueden registrarse como marcas, ni como elemento de éstas (acápite 18). Las palabras, letras, caracteres o signos que utilicen las colectividades indígenas, religiosas o asociaciones sin fines de lucro, para distinguir la forma de procesar productos ya terminados o servicios, así como los que constituyen la expresión de su culto o costumbre, idiosincrasia o práctica religiosa, salvo que la solicitud sea formulada para su beneficio por una de las colectividades o asociaciones contempladas en ese numeral".Artículo 146. (acápite 7):

"No pueden registrarse como nombres comerciales, ni como elemento de éstas: 7. Las palabras, letras, caracteres o signos que utilicen las colectividades indígenas, religiosas o asociaciones sin fines de lucro, para distinguir la forma de procesar productos o para distinguir productos ya terminados o servicios, o aquellos que constituyen la expresión de su culto o costumbre, idiosincrasia o práctica religiosa, salvo que la solicitud sea formulada para su beneficio por una de las colectividades o asociaciones contempladas en ese numeral".La Ley señala únicamente que no pueden registrarse como marcas o como nombres comerciales las palabras, letras o signos que "utilicen" las colectividades indígenas. En esa parte no habla de la propiedad de sino de la utilidad o simple posesión de las mismas, por lo que el arte, productos o los conocimientos medicinales de los indígenas sigue estando en peligro de ser patentizado por empresas y personas ajenas a la comunidad. Tampoco especifica cuando habla de "colectividades", si se refiera a las comunidades, pueblos o comarcas, sino que compara a las "colectividades indígenas" con simples grupos religiosos o asociaciones sin fines de lucro. Como ocurre en todas las leyes panameñas, como los pueblos indígenas no tienen personería jurídica, se le limita el registro de sus conocimientos o productos utilizando los mecanismos legales que otorga la Ley No. 35 de 10 de marzo de 1996.

Para analizar más el trato injusto que tienen las comunidades indígenas en esa Ley, encontramos que el Artículo 7, establece que, "el titular de una patente o de un registro puede ser persona jurídica o natural", y para los efectos de las leyes panameñas, los pueblos indígenas carecen de las dos figuras. Es más en el Artículo 113, se corrobora lo antes expuesto, al dar el derecho exclusivo de solicitar el registro de Marcas Colectivas y de Garantía a las, asociaciones de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios o cualquier asociación sin fines de lucro, podrá solicitar el registro de marcas colectividades para diferenciar, en el mercado, los productos o servicios de sus miembros, de los productos o servicios de quienes forman parte de la asociación solicitante.

Otra de las causas por lo que los pueblos indígenas no pueden tener acceso a la Ley, se encuentra contemplada en el Artículo 10, "serán patentables, en los términos de esta Ley, las invenciones nuevas, resultado de una actividad inventiva, y susceptibles de aplicación industrial". Como bien sabemos los conocimientos indígenas, son antiguos, aunque en su mayoría desconocidas por el resto de la sociedad en que se encuentran. Aunque en estos momentos están siendo pirateados como descubrimientos nuevos por empresas y científicos del mundo industrializado, no hay ningún asidero legal que los proteja.

Finalmente podemos argumentar que Panamá al igual que los países del área centraméricana está muy distante todavía de crear leyes que puedan proteger el conocimiento o la propiedad intelectual de los Pueblos Indígenas.Nota: DIGERPI: Dirección General de Registro de Prsopiedad Intelectual. Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá.

(*) Extractos del artículo "Medidas legislativas para preservar el conocimiento tradicional indígena". Para más informaciones contactarse a:atencio @inkarri.net