Guerra no Mercosul

O dia 24 de maio de 1866 amanheceu lindo. Céu azul com uma fina faixa de nuvens cortando o sol que se levantava sobre as palmeiras do extremo sul do Paraguai. O acampamento do exército unido de 35 000 brasileiros, uruguaios e argentinos iniciava mais um dia. Soldados buscavam lenha, cornetas davam ordens. Mas havia algo no ar. Cinco minutos antes do meio-dia, um foguete subiu aos ares. Em seguida, ouviu-se um disparo de canhão: era o sinal. Cerca de 24 000 paraguaios saíram das matas como um furacão. Tuiuti, a maior batalha campal da história da América do Sul, estava começando. Quatro horas depois seu saldo era aterrador. Os aliados perderam 1 000 homens e 3 000 ficaram feridos. O desastre paraguaio foi ainda maior: 6 000 mortes e 7 000 feridos. Mas a mortandade estava longe de acabar. A guerra, que se prolongaria por mais quatro anos, no final vitmaria 100 000.

Horror

revisto

Por muito tempo, a explicação para o

conflito em que se trucidaram os países hoje pacificamente

integrados no bloco econômico Mercosul foi um erro de cálculo

de Francisco Solano López, presidente do Paraguai.

Imprudentemente, ele teria ousado desafiar Argentina e Brasil,

cuja população e recursos eram bem maiores, ao tentar a

conquista de territórios. Depois, entre 1960 e 1980, surgiram

historiadores que interpretaram o confronto como uma manobra do

imperialismo inglês, que teria manipulado Brasil e Argentina

para destroçarem seu vizinho, dono de um projeto de

industrialização autônomo, independente da Inglaterra.

Hoje, a análise de documentos inéditos, como informações comerciais, dados demográficos, cartas e fotografias, dá nova cara ao episódio. A influência da Inglaterra foi diminuída e os interesses de Brasil, Argentina e Uruguai, ressaltados. O Paraguai não foi apenas uma vítima. Quando López assumiu a Presidência, em 1862, já deixou claro que pretendia resolver na marra as questões de fronteira com os vizinhos. Imediatamente formou exércitos, armou-os e partiu para a ofensiva.

Ninguém gosta de relembrar esse pedaço feio da história sul-americana. Mais de um século depois, vista de longe pelos especialistas, a responsabilidade pelo massacre deve ser dividida entre os envolvidos. Mas isso não muda nada para os milhares de jovens que lá deixaram seu futuro.

* André Toral é antropólogo e doutor em História de São Paulo, autor do livro Adeus, Chamigo Brasileiro - Uma História da Guerra do Paraguai, Companhia das Letras, São Paulo,1999

O começo da guerra |

General-em-Chefe do Exército e Ministro da Guerra aos 18 anos no gabinete do pai, Francisco Solano não tinha o caráter de homem acostumado ao debate e a ceder nas negociações. O Estado paraguaio, proprietário quase absoluto das terras do país, concentrava-se na própria figura de López, que fazia parte da oligarquia de latifundiários, seguidamente expropriada por Gaspar de Francia, El Supremo (presidente de 1813-1840), mas nunca extinta. Boa parte da produção agrícola e extrativa era originária das 175 Estâncias da Pátria, onde as terras de propriedade do Estado eram emprestadas a agricultores que pagavam em espécie. Não havia separação de poderes como numa República propriamente dita. O país era administrado como uma enorme "hacienda", propriedade exclusiva dos López que detinham o monopólio da comercialização da carne, mate, madeiras etc. Essa situação era garantida por um bem azeitado sistema repressivo, que operava baseado na delação e espionagem constantes.

Quando Francisco Solano López assumiu a presidência em 1862 adotou uma política confrontacionista e disposta a resolver pela força a questão de fronteiras e de navegação com o Brasil e Argentina. Privilegiou o adestramento de tropas, compra de armamentos no exterior e a formação de novos exércitos. Escolheu mal o momento. O gabinete liberal que então assumia o governo do Império brasileiro era liderado por Zacarias de Goes, ex-Presidente da província do Paraná, e que fazia parte das elites exportadoras de mate que disputavam extensas áreas de ervatais com o governo Paraguaio, além de outros estancieiros brasileiros que operavam no Uruguai. Com o rio Paraguai fechado à navegação brasileira o Mato Grosso, que basicamente era abastecido através dos rios, corria o risco de ficar isolado e à mercê dos paraguaios. O Império do Brasil, a maior potência da região e com uma longa tradição de intervenções militares nos países do Prata, não aceitaria esse estado de coisas.

A rotina no front

Cenas de Tuiuti, onde exército aliado acampou por mais de um ano depois da Batalha de Curupaiti, em 1866: um soldado cava uma cacimba para tirar água para beber; de repente, uma enxadada revela o crânio de um cadáver. Nas proximidades é a mesma coisa: a água está comprometida pela presença de cadáveres. Ainda assim, por falta do que beber, muitos consomem esse líquido poluído.

As precárias enfermarias, onde os doentes e moribundos se amontoavam, também não ajudavam a resolver o problema. As epidemias, durante toda a campanha do Paraguai fizeram quase tantas vítimas como as bombas e balas paraguaias.

Para que o leitor da Super tenha uma idéia do cotidiano da campanha vejamos uma página do diário de Dionísio Cerqueira, um ex-combatente:

Um dia típico das tropas acampadas em Tuiuti em agosto de 1866 começa cedo. Por volta da meia noite, depois do turno em que tinham de ficar em alerta, o "quarto de prontidão", os homens da infantaria baiana ensarilharam as armas e se recolheram às barracas. Quando começavam a dormir, foram despertados pelo alarme e ficam de prontidão. Um decilitro de cachaça foi servido aos soldados, depois tomaram café. Ficaram em forma até depois do toque de alvorada, quando foi dado o toque de ensarilhar armas e os homens puderam deitar um pouco.

O despertar foi ao nascer do sol, com o toque de alvorada. Às nove horas ouvia-se o toque de parada, quando os soldados apresentavam-se fardados e armados. Depois o toque de "carneação", quando soldados de cavalaria matavam e carneavam as reses. Seguia-se o almoço. À tarde formava-se para exercícios ou alguma revista "em ordem de marcha". Às seis horas novamente entrava-se em forma. No inverno às oito horas e no verão às nove horas os corpos rezavam o terço acompanhados pelas bandas de música. Uma hora depois, o toque de silêncio. Os fogões eram apagados e o ruído cessava. Terminava mais um dia do exército no Paraguai.

| Os "armões", carretas que rebocavam peças de artilharia e guardavam munições, eram colocados na frente das tropas para dificultar a passagem da Cavalaria inimiga. Baterias como estas foram fundamentais para a vitória aliada na batalha de Tuiuti, em maio de 1866, uma das mais importantes da Guerra do Paraguai. |

Guerra em quadrinhos

| Segundo o autor

era assim que os "voluntarios da patria" eram

convencidos a ir à guerra. Baseado na extensa documentação que coletou durante sua pesquisa, o antropólogo André Toral escreveu uma história em quadrinhos lançada este mês pela Companhia das Letras no livro Adeus, Chamigo Brasileiro. Veja abaixo um trecho: |

O Brasil sai da gaveta

Pergunte a qualquer taxista carioca onde fica a Rua Azeredo Coutinho e repare na cara de ponto de interrogação que ele fará. Até aí nada estranho. Mesmo no guia de ruas da cidade é difícil encontrar essa viela nada charmosa, de apenas um quarteirão, no trecho mais decadente do centro do Rio de Janeiro. Um fim de mundo desimportante, não fosse por um detalhe: é ali que fica o Arquivo Nacional, prédio que, apesar da aparência desenxabida, guarda um tesouro magnífico - a História do Brasil.

Do primeiro registro de posse da terra, no século XVI, até a lista das músicas censuradas pelo regime militar nos anos 70, tudo o que a burocracia brasileira produziu se acumula nas prateleiras do arquivo. São quase 50 quilômetros de papéis.

Agora, um time de quinze historiadores está mergulhado na parte mais amarelada desse mar. Uma papelada maltratada pelo tempo que esconde preciosidades sobre o período menos estudado da nossa história: a época colonial. Paralelamente, químicos e técnicos em restauração correm para preservar o tesouro. Quando terminarem, o material estará disponível e fácil de encontrar, com a ajuda do computador. Um banquete para os historiadores.

O Brasil devorado por insetos

Como os doentes na porta do hospital público Souza Aguiar, vizinho do Arquivo Nacional, os manuscritos do período colonial mais danificados esperam na fila a sua vez de passar pelo centro cirúrgico. No caso, um enorme laboratório instalado no subsolo do edifício. Por lá já andaram pacientes ilustres como o original da sentença de morte de Tiradentes, o mártir da Inconfidência Mineira.

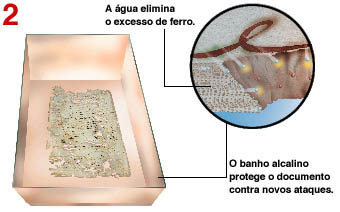

A principal doença tratada ali é o estrago feito pela tinta usada na época. Muito ácida, ela reage com o papel, corroendo-o. "Depois de alguns séculos, as letras literalmente despencam, deixando buracos no lugar do texto", disse à SUPER a restauradora Adriana Cox Hollos. Para deter o processo, é preciso mergulhar o paciente em uma solução alcalina (veja o infográfico ao lado), que contra-ataca a acidez.

Celulose de boa

safra

Outro mal grave é o causado pela

respiração e pelo suor das mãos de quem mexe nos originais. É

que eles também são ácidos. Por isso, boa parte do acervo já

foi microfilmada.

O arquivo, para piorar, é um paraíso gastronômico que atrai cupins e traças. Quando se trata de paladar de inseto, não deve haver uísque 12 anos comparável à celulose de 300 anos. Evitá-los, só mantendo o lugar bem fresquinho, a 20 graus Celsius; e seco, com umidade relativa do ar de 50%. "Os bichos se multiplicam a qualquer variação de temperatura e umidade", diz Túlio Saeta, chefe do departamento de conservação. Os depósitos são inspecionados todo ano em busca de ninhos. Se surge um foco, isola-se toda a área e congelam-se os documentos por duas semanas, a 25 graus negativos, para matar as larvas. Um tratamento de choque

Documentos antigos tomam banho, ganham obturações e rejuvenescem. |

|

||

| Como uma peneira Os papéis mais antigos ficam assim: comidos pelos insetos e corroídos pela própria tinta (chamada ferrogálica), uma mistura ácida de sais de ferro e extratos vegetais. |

||

|

||

| Hora

do banho As folhas são colocadas entre telas de náilon e lavadas com água desionizada (sem nenhum mineral), para eliminar a ferrugem. Depois, recebem um outro banho que as deixa alcalinas. |

||

|

||

| Caldo

nutritivo Depois de limpos, os manuscritos vão para um tanque tomar sopa. No caso, um caldo de aspecto esquisito composto de fibras de celulose, água e cola. |

||

|

||

| De barriga cheia As fibras se depositam sobre o papel, preenchendo os buraquinhos. É o que os restauradores chamam de obturação. Aí basta deixar escorrer o excesso de líquido. |

||

|

||

| Novo

em folha Pronto o suporte, o grupo de documentos é encadernado. Esses volumes, ou o conjunto deles (quando um só não dá conta do assunto), são chamados de códices |

||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||