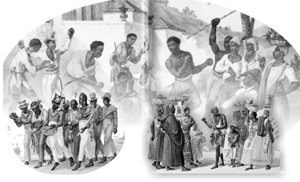

Batuques,

quadrinhas

e

o jongo

As

longas noites dos trabalhadores, brancos

e

negros, na primeira metade

do século XX

O próximo

texto é testemunha de um tempo. Foi escrito e publicado há

quase 60 anos, num movimento encabeçado por Hernani Donato,

pelas páginas da Folha de Botucatu, dentro de uma campanha

lançada em busca da Recuperação Histórica. Nele, Hernani,

descreve a dança chamada Jongo, com todo seu ritual e

simbolismos. O olhar arguto do jovem Hernani fixou a

manifestação cultural, num momento crucial: o seu fim.

Permanece atual e, quanto mais passa o tempo, mais precioso ele

fica, para ser estudado, pelos botucatuenses que buscam os

detalhes do quotidiano da nossa cidade. Minucioso, o escritor

botucatuense analisa os detalhes, dos passos aos instrumentos,

do tempo de cada roda aos prazeres dos intervalos.

O

último Jongo por

Hernani Donato

(publicado

originalmente na Folha de Botucatu em 12 de novembro de 1947)

Perguntem

meus senhores, a essas moças e a esses moços que se contorcem

em danças modernas nos salões dos clubes aristocráticos, se

conhecem o Jongo. Perguntem-lhes se já ouviram, ou assistiram,

ou sentiram-se envoltos nesse misto de barbárie e requinte, no

torvelinho animado de liberdades e de regras de cadência, ritmo

e beleza coreográficas.

No entanto, a

velha Botucatu dos idos oitocentos, foi uma das capitais do

Jongo. Jongos animadíssimos foram dançados ali na hoje praça

Cel. Moura e, então, Pátio do Calvário. A nossa cidade de

hoje, na província de ontem, era a capital do sertão.

Vilazinha acolhedora e festiva, colorida todos os dias pelo ir e

vir dos comboios que batiam o mato bravo. Havia alegria e vida,

também, pôr aqueles tempos. Dentre as festas populares:

cavalhadas, batuques e jongo. Com o progresso e o nosso século,

o Jongo sucumbiu. Ficou sendo apenas curiosidade folclórica,

poucas vezes revivida. Vez outra, houve-se falar de um.

Vi o último

Jongo em Botucatu

Noite de setembro,

no largo tão querido da meninada toda, dos mais bairros mais

centrais. Hoje atufaram-lhe pelo meio o prédio inacabado da

residência sede do DER. Entre a General Telles e a Avenida Dom

Lúcio. Foi esse, certamente, o derradeiro e o mais pobre dos

Jongos celebrados na cidade. Os homens vieram com as surradas

roupas do trabalho e, as mulheres, sem o adorno recomendado pelo

ritual. Marcando a cadência, muitos instrumentos profanos,

escandalizando a orquestra tradicional. Já não havia muito

ritmo, nem a graça peculiar aos dançadores eméritos, naquela

gente que mais se preocupava em divertir-se tanto e como fosse

possivel.

Mas nem todos

os Jongos foram assim em Botucatu...

Havia duas coisas

famosas na vila dos miloitocentos: corrida de cavalos e festas

populares. Quase sempre, uma seguia a outra. Durante o dia, nas

raias caboclas, rasgadas a enxada, nas poucas e mentirosas retas

descobertas entre a morraria. Depois, à noite, em mais de um

lugar, o povo saía a divertir-se. Mas, vamos somente falar do

Jongo.

O Jongo era uma

dança mista em que tomavam parte, homens e mulheres,

necessariamente brancos e pretos. Movimentavam-se os

dançarinos, da esquerda para a direita, em grupos díspares, ou

seja, ora um homem branco e duas mulheres, podendo uma ser

também branca ou, então, ambas de cor. A cada verso.,

aproxima-vam-se um passo, balanceando o corpo, uma vez à

direita, outra vez à esquerda, de maneiras a nunca se

defrontarem, mas ficando sempre um pouco de lado. Assim iam

dando voltas ao círculo, deslocando-se para mais próximo ou

mais distante do centro.

As mulheres

traziam as mãos à altura dos seios, resguardando-os, e

movimentando os cotovelos como se fossem asas. Os homens

deixavam as mãos à vontade. Os pés, de uns e outros,

movimentavam-se para a frente e para trás, pisando de leve o

chão, assentando todo o peso do corpo nesses pés ligeiros. A

razão de ser da dança era o canto. O canto do Jongo chamava-se

"o ponto". O "desafio" atual é quase uma

degenerescência do Jongo. O "ponto" era o improviso

do homem, regulado pelas voltas dos dançarinos. Assim, havia

"pontos" de uma volta, de duas voltas, e três voltas,

segundo o número de versos; geralmente dois versos valiam uma

volta.

O "dono"

do Jongo é que iniciava o canto, dando o ritmo e a letra, num

solo vocal bem lento e claro, ouvido em silêncio. Logo depois,

com um pequeno intervalo, em que a orquestra entrava na música

dada pelo canto, ele repetia e, já no segundo verso, todos os

dançarinos e os músicos faziam coro. A partir do primeiro,

raramente a música cessava, abafando-se às vezes, à véspera

de novo ritmo. Quando o "dono" ou o

"jongueiro" cansavam-se de dar o "ponto",

plantavam-se de mãos para o alto, como furtando-se a algo que

caía misteriosamente do céu e , com os joelhos curvos gritavam

"cachoeira"! Imediatamente outro dos homens tomava o

seu lugar e principiava o seu "ponto". Podia, ou não,

alterar o ritmo da música, segundo a sua capacidade de

improvisador.

E assim,

ininterruptamente, pela madrugada em fora.

A regra era de

todas a se tornarem oxítonas, acordes à cadência do Jongo.

Principiava o verso, bem alto, para ir se fazendo grave até a

derradeira sílaba, quase sempre um verbo sem obrigatoriedade.

Eis um "ponto" de duas voltas, recolhido naquele

último Jongo.

"Num

deixá balão subi ii

Ta

começano se re náa

Serenô

rasga pa-pée

Papé

custa ga nháa"

E este outro, de

uma "volta", que foi "dado" pôr um

Jongueiro forçado pêlos companheiros a entrar na dança:

"Me-de-xa-me

de-xa que vim só pris-piá Eu vou me imbora – eu vor-to-já"

Toda música do

Jongo vinha de três instrumentos característicos: "angoiá",

cestinho arredondado de farpas finíssimas de bambu, contendo,

no interior, pedregulhos roliços e com uma empunhadura própria

para a mão direita do homem; "candongueiro" ou "candonguê"

de onde provinham os sons agudos, um pequeno tambor de forma

afunilada e o "tambu" ou "tambo" bem

caracterizado pelo seu nome, em regra tendo o comprimento

determinado pelo dobro e mais da metade da largura, fechado no

lado mais largo pôr um couro de boi guardado frouxo e estirado

e aquecido ao braseiro no momento do uso. No último Jongo já

não havia mais o típico "tambu", mas sim um

autêntico tambor de aros de metal.

No período em que

foi o movimento da escravatura negra, surgiram mais dois

instrumentos para reforçar a orquestra do Jongo: o

"urucungo" e o "caxambu". Ambos de

percussão, variedade apenas do tambor, tinham a finalidade de

produzir sons mais cavos e cadenciados, sendo instrumentos

tipicamente de negros tenderam a desaparecer.

Hoje, o Jongo é

uma tradição quase perdida. Os improvisadores campesinos que o

deveriam cultuar preferem o canto sem a dança e daí nasceu o

desafio. Nas cidades dá-se pouca importância, infelizmente,

aos festejos populares do passado. Pôr isso, o Jongo morreu.

Agonizou naquela noite em que o vi., desfigurado, anêmico,

restrito, descambando muito ao gosto dos interessados, num

batuque animado de umbigadas furtivas.

Mas vale apenas

registrar o que foi o Jongo. Muitas e muitas de nossas noites

serranas foram veladas pelo seu ritmo e acalentadas pelo seu

canto. Muita gente, desaparecidos uns, apenasmente saudosos

outros, viveram nos terreiros do Jongo, seus grandes e

deliciosos momentos. A esses, pertencem estas linhas.

««

voltar

|

|