DOS IMIGRANTES ITALIANOS

Tarantella

Tarantella

Página colocada no ar em 04.12.2003

Atualizada em 05.08.2004

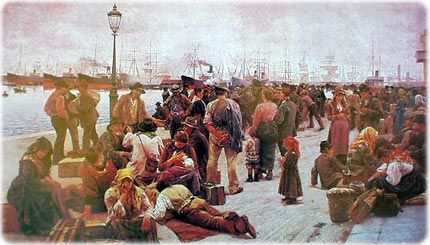

Angiolo Tomasi de 1896 Gal.Naz.di arte moderna Roma

Quadro que retrata a saída de imigrantes italianos do porto de Genova

"..sono 3000, sono arrivati, sono tutti sulla banchina, stanchi, affamati, con in mano il "libretto rosso" (che li bolla come analfabeti) o il "foglio giallo" che dà qualche maggiore speranza; ma per tutti c'è ora la quarantena, un attesa lunga, snervante; e per alcuni -che prima di partire hanno venduto case e podere, o si sono indebitati per fare il viaggio- non è solo stressante ma è un'attesa angosciante".

(da un cronista dell'epoca - 1920) texto da foto de viajantes

Os italianos escolhem o Brasil

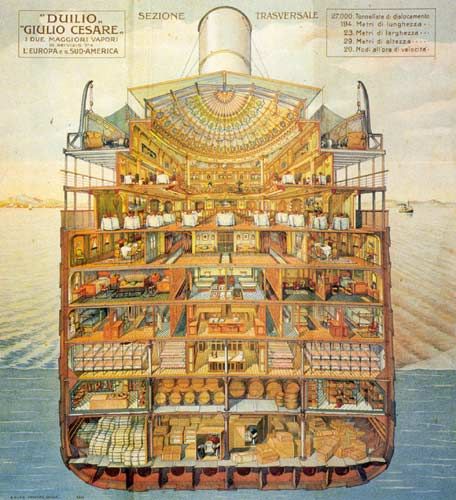

O desenho mostra como era veiculado para os italianos os navios em que eles iriam viajar.Era chamado de “La via delle Americhe”, ou seja o “caminho para a América”.

A publicidade das companhias de navegação eram massacrantes mas nem sempre honestas, prometiam fortunas que estavam a espera dos colonos que viessem para as Américas.

Esse texto de Pietro Maldotti mostra como eram inescrupulosas as promessas feitas.

” La pubblicità delle compagnie di navigazione era martellante ma non sempre onesta. Ha scritto Pietro Maldotti: "La propaganda fu implacabile e irrefrenabilmente scandalosa, fino a vedersene alcuni nelle valli bergamasche a predicare dalle carrozze, vestiti eccentricamente come i saltimbanchi, su per i mercati e negli stessi sagrati delle chiese, intorno alle ricchezze straordinarie, alle fortune colossali preparate a coloro che si fossero diretti in America".

Além das companhias de navegação haviam também pessoas contratadas pelo império brasileiro para convencer os italianos a virem para o Brasil, e não para outro local das Américas.

Para isso os agentes não mediam esforços e usavam de subterfúgios dos mais diversos, incluindo distribuição de caixas de fósforo, lenços de cabeças, folhetos divulgando as riquezas que esperavam os italianos no Brasil.

Por um certo período a viagem para o Brasil foi gratuita.

Como também a promessa de lotes de terras subsidiadas a longo prazo ( só esqueceram de dizer que eles teriam que entrar em terras selvagens, com animais ferozes, sem estradas, médicos, padres e nem mesmo o mais básico dos alimentos que era a farinha, se não fossem os “pinhões” encontrados no chão muitos teriam morrido de fome,pois apesar de as famílias receberem uma ajuda de custo para comprar alimentos não havia como chegar aos locais aonde eram comercializados, ( pois não podemos esquecer que eles não possuíam animais e nem estradas para se locomoverem ) tornando então o ato de se alimentar um dos mais difíceis para o imigrante.

Esse relato de Enzo Andriolo relata o que eles sentiram ao chegar ao Brasil.

“gli emigrati "si obbligavano ad andare dove avesse voluto il governo e venivano inviati sovente in zone selvagge e malsane, a sostituire gli schiavi liberati. Qui conducevano una vita stentata, isolati, spesso dediti all'alcool, senza assistenza medica, tormentati dagli insetti e dalla malaria, resi ciechi dal tracoma".

Texto em italiano retirado do jornal Corriere della Serra

Fonte: Servizio Redazionale Corriere della Sera

Na realidade a viagem era como se mostra nessas duas fotos.

Vinham em navios superlotados, sem as mínimas condições de higiene ou conforto, o que acarretou centenas de mortes e o alastramento de varias doenças durante as longas viagens.

No inverno eles se aqueciam em torno das caldeiras para não morrerem de frio, dependendo do tempo encontrado no mar as viagens podiam durar até seis meses, criando assim mais um agravante a “fome”.

Em um dos naufrágios o Corriere della Serra noticiou o sequinte texto:

Texto em italiano retirado do jornal Corriere della Serra

Achei esse relato em um site da internet, e acho que expressa bem o que vários imigrantes sentiram ao deixar a terra natal.

Por enquanto não vou colocar a tradução pois meu italiano não é lá essas coisas, mas tenho certeza que todos irão compreender a emoção dessa história.

" Cuneo, 15 luglio 1868 - Ai Signori Sindaci della Provincia - Da un recentissimo rapporto del Regio Console Generale a Buenos Aires, ha il Governo con pena rilevato la miserissima condizione in cui è esposta colà la sempre più crescente emigrazione italiana che, in soli due mesi e mezzo del volgente anno, ha raggiunto la vistosa cifra di circa 4 mila individui.

Nelle attuali circostanze politiche di quei paesi è impossibile, che così tanti emigrati possano trovarvi occupazione e così molti sono costretti a darsi al vagabondaggio, o ad ingaggiarsi soldati in quelle repubbliche, o del Brasile, maledicendo il giorno che abbandonarono la loro patria e le persone che li eccitarono a tale passo.

A fronte di questo stato di cose, il sottoscritto debbe nuovamente richiamare l'attenzione dei signori sindaci su questo importante ramo dell'emigrazione, perché si adoperino a tutt'uomo perché siano impediti i lamentati danni dell'emigrazione stessa, che gioverà assai il saper informare dei detti inconvenienti e danni i propri amministrati.

Il Prefetto Faraldo ".

Da un rapporto del commissariato all'emigrazione dello stato di New York, registrato nel 1867: "...il Leibnitz è arrivato a Lower Bay l'11 gennaio 1868, dopo una traversata di 61 giorni, o piuttosto 70 giorni, per quanto riguarda i passeggeri che per quel periodo di tempo rimasero confinati nella stiva affollata (...) i passeggeri erano 544 in tutto dei quali 359 adulti, 153 fanciulli e 46 neonati (...) di questi 544, 105 morirono durante il viaggio e tre in porto, per un totale di 108 morti e 436 sopravvissuti. Il primo morto si ebbe il 25 novembre. In certi giorni, come ad esempio il primo di dicembre morirono fino a 9 passeggeri (...) l'epidemia non accennò a recedere fin verso la fine di dicembre, e non si verificarono mai casi quando il bastimento ebbe raggiunto di nuovo le latitudini settentrionali. Cinque bambini nacquero durante il viaggio. Alcune famiglie invece si estinsero completamente; di altre, morirono il padre e la madre; oppure un marito ha lasciato una povera vedova con bambini piccoli o una moglie ha lasciato per sempre il marito.

Parlammo con alcuni bambini e quando chiedemmo loro dov'erano i loro genitori, indicarono l'oceano tra singhiozzi e lacrime, laggiù in fondo ! Prima del nostro arrivo a bordo il bastimento era stato ripulito e disinfettato ma non abbastanza da far scomparire il sudiciume che, in alcune parti copriva le pareti (...) la cosiddetta stiva è un vero e proprio lazzaretto, fatto apposta per ammazzare il più sano degli uomini. E in questo luogo si affollarono per settanta giorni circa cento venti passeggeri, per la maggior parte del viaggio in un caldo tropicale, con scarse razioni di viveri e insufficiente scorta d'acqua...".

Povertà, fame, mancanza di lavoro; cause scaturite in seguito allo squilibrio fra crescita demografica e sviluppo economico che, caratterizzò l'Italia dalla seconda metà dell'ottocento sino ai primi decenni del novecento. Concause furono la trasformazione e l'evoluzione tecnologica sia nel settore industriale (molto in crisi) che agricolo che provocò un forte dissesto nei settori produttivi e fra le classi sociali.

L'Italia si trovava in una fase di transizione demografica dove, ad una contrazione della mortalità non si ebbe altrettanta corrispondenza nella natalità. Sembra che quantitativamente il fenomeno assunse dimensioni notevoli; si è stimato che in un secolo, dal 1870 al 1970, qualcosa come 27 milioni di italiani dovettero abbandonare la loro patria. Gli anni che registrarono il maggior flusso migratorio sono stati individuati tra gli ultimi decenni del secolo scorso e la prima guerra mondiale - circa 14 milioni di italiani espatriarono - .

Nel periodo successivo, restrizioni all'emigrazione imposte dagli Stati Uniti e dalla politica fascista, ridimensionarono di molto l'emigrazione. Geograficamente il fenomeno interessò inizialmente le popolazioni dell'alta Italia come nel 1889 ci illustra Edmondo De Amicis sul suo libro "Sull'Oceano": "...la maggior parte degli emigranti, come sempre, provenivano dall'alta Italia...molti Valsusini, Friulani, agricoltori della bassa Lombardia e dell'alta Valtellina; dei contadini d'Alba e Alessandria che andavano all'Argentina non per altro che per la mietitura, ossia per mettere da parte trecento lire in tre mesi navigando 40 giorni. Molti della Val di Sesia...della Liguria il contingente solito, dato in massima parte dai circondari d'Albenga, di Savona e di Chiavari, diviso in brigatelle, spesate del viaggio di un agente che le accompagna, al quale si obbligano di pagare una certa somma in America, entro un tempo convenuto (le "agenzie"), in molti casi facevano vera e propria opera di sciacallaggio, promettendo sotto lauto compenso, denaro e lavoro sicuro per chi si affidava a loro; per poter evitare questi soventi casi di sfruttamento anche da parte di incettatori di mano d'opera e loro commissionari, venne emanata la Legge Crispi del 30 dicembre 1888 n° 5866, ma essa non valse ad eliminare gli inconvenienti per i quali era stata varata: infatti mantenne il carattere strettamente privatistico del contratto, limitandosi a sancire norme di polizia per controllare l'attività di agenti o subagenti. Con un'altra Legge del 31 gennaio 1901 n° 23, le norme che disciplinavano l'emigrazione vennero profondamente cambiate; furono abolite le agenzie per il trasporto degli emigranti e furono stabilite nuove modalità e condizioni per il trasporto stesso; vennero inoltre istituiti particolari organi pubblici per l'informazione necessaria sulle condizioni di vita e di lavoro nei paesi in cui l'emigrazione si rivolgeva...".

Il ritardo dell'emigrazione meridionale in confronto a quella settentrionale, fu soprattutto dovuto, sia alla maggior povertà che alla minore industrializzazione del sud; non dimentichiamo che seppur era la miseria a sostenere l'emigrazione, per affrontare un viaggio transoceanico occorreva una certa disponibilità economica che non tutti possedevano ("...mamma mia dammi cento lire che in America voglio andar..."). Solo verso la fine dell'ottocento, una maggiore richiesta di manodopera dagli Stati Uniti e, l'introduzione della navigazione a vapore, permise una riduzione dei costi sui viaggi e quindi un maggior esodo dal sud dell'Italia.

Le cause dell'emigrazione e quindi dello spopolamento rurale, in particolar modo nelle nostre Valli Po, Varaita e Maira, vanno interpretate in un forte squilibrio tra popolazione e risorse del territorio, aggravatosi negli anni e che manifestò la massima intensità tra il 1912 e il 1936. Come potete constatare dai dati demografici espressi nella tabella, si nota un forte e costante incremento demografico fino all'anno 1881; nel 1912 inizia la flessione demografica che con i dati del 1936 si trasforma in un vero e proprio esodo, sparisce il 31 % degli abitanti.

Crissolo, Oncino, Ostana, Pontechianale, Valmala, Frassino, quasi si dimezzano; comunità vallive più importanti come Sampeyre, Paesana, Sanfront, perdono migliaia di abitanti. Altre cause responsabili del forte decremento demografico sono da attribuirsi: sia all'inizio dell'industrializzazione agricola in pianura sia alla frammentazione fondiaria. Le comunità montane, si trovarono nel giro di pochi lustri, a dover competere col dinamismo imposto dalla nuova svolta capitalistica e tecnologica della pianura: la frantumazione fondiaria, ma soprattutto l'arcaicità delle tecniche di produzione e di trasformazione dei prodotti e la mancanza di imprenditorialità locale, incrinarono alla base la struttura economica delle nostre valli.

Questo primo grande spopolamento delle montagne (altri ne seguirono, in diverse tappe, ma non così devastanti) subì più o meno in tutto l'arco alpino italiano il medesimo corso, tranne che sulle montagne dell'Alto Adige dove, l'istituzione del "maggiorasco" (istituto del diritto successorio feudale, in base al quale un patrimonio veniva trasmesso integralmente al parente di grado più prossimo all'ultimo possessore e, in caso di pari grado a quello più anziano) impedì per secoli la frantumazione dei fondi agricoli, frenò l'abbandono permettendone la sopravvivenza e quindi la permanenza delle popolazioni nell'area.

Lo spopolamento delle valli, tra gli altri effetti sopra considerati, provocò anche l'incremento demografico dei maggiori centri di fondovalle, ad esempio: Costigliole Saluzzo, Piasco e Verzuolo per la Valle Varaita; Rifreddo e Revello per la Valle Po.

I luoghi dove le ondate migratorie dei cuneesi si riversarono maggiormente in cerca di lavoro furono, in ordine decrescente: Stati Uniti, Brasile, Argentina, Germania, Svizzera e Francia.

In Valle Grana due paesi che val la pena di vedere, ancora oggi trasmettono con il loro silenzio l'entità di quel dramma: Narbona e Feyles, case spaccate in due, letti ancora preparati, armadi aperti con i vestiti dentro, quadri religiosi appesi ai muri, suppellettili in cucina, scarponi appoggiati alla finestra...quando si partiva tutto si lasciava se non quelle poche cose che potevano stare in uno zaino.

Riccardo Baldi

O endereço do site é:

Terza classe, carne da macello

Passeggeri di terza classe ammucchiati sul ponte. A volte i transatlantici erano vere "carrette del mare" ma quell'umanità disperata non contava nulla. Quando, ormai disastrata, affondò quella che era stata la nave ammiraglia italiana, il "Corriere" le dedicò solo un titolo tre colonne: "Il Principessa Mafalda naufragato al largo del Brasile. Sette navi accorse all'appello - 1200 salvati - Poche decine le vittime". In realtà i morti erano 314

Fonte: Servizio Redazionale Corriere della Sera

(Vide endereço do site, no final desta página).

http://www.lapiazza.org/index.htm

no ícone imigrazione 2