Principes et fondements du vol vertical

Introduction

Depuis la nuit des temps, l'homme est fasciné par le vol des oiseaux. C'est pour cela que l'espèce humaine tente depuis des millénaires de maîtriser les airs. Les Chinois inventèrent donc, au quatrième siècle de notre ère le premier hélicoptère, un jouet construit à l'aide de deux plumes et d'une petite tige de bambou, qui s'élevait dans les airs lorsqu'ils le faisaient tourner entre les paumes de leurs mains. Au quinzième siècle, Léonard da Vinci (vous savez la Joconde) dessina un hélicoptère utilisant une vis à air pour générer la portance. Il faudra cependant attendre 1843 avant de voir la démonstration scientifique du principe du vol vertical par Sir George Cayley. À partir de cette époque, une multitude d'inventeurs tenteront de relever le défi que posait alors la conception d'un hélicoptère opérationnel. Ce n'est qu'en 1907 que les premiers véritables progrès eurent lieu. Le 29 septembre de cette année, deux Français, les frères Louis et Jacques Breguet s'élevèrent à deux pieds au-dessus du sol à bord de leur Gyroplane No.1, munit de quatre rotors et d'un moteur de 45 chevaux. Au mois de novembre de la même année, un autre Français, Paul Cornu (un fabricant de bicyclettes comme les frères Wright... curieux hasard) fit un vol d'environ vingt secondes dans son birotor équipé d'un moteur de 24 chevaux. Au cours des mois qui suivirent, une connaissance des frères Breguet, un certain Igor Sikorsky, devait tenter de fabriquer un hélicoptère sans toutefois y parvenir. En 1912, un inventeur Danois du nom de Jacob Ellehamer, effectua le premier vol, si le fait de quitter le sol une fraction de seconde peut être appeler voler, aux commandes d'un appareil munit d'un rotor à pas variable. En 1923, Juan de la Cierva, construisit son célèbre autogire, un avion dont la portance était générée par un rotor tournant librement. En 1936, les Allemands fabriquèrent le premier hélicoptère entièrement opérationnel, le Focke Achgelis Fa61. Cet appareil atterrit deux ans plus tard au beau milieu du stade olympique de Berlin. Cette manoeuvre n'était en fait rien d'autre qu'un coup de propagande Nazi visant à montrer aux autres pays la supériorité technique de l'Allemagne. Entre 1939 et 1941, Igor Sikorsky mis au point son premier hélicoptère équipé d'un rotor principal et d'un petit rotor anti-couple. Par la suite, les idées les plus farfelues furent utilisées pour contrer l'effet de couple produit par le rotor principal. Certains placèrent même des petits réacteurs en bout de pales, il n'y avait ainsi aucun effet de couple généré par l'axe de transmission du rotor. Mais cesse de préambules, ceci n'est pas une chronique historique alors passons à la physique et à la théorie.

L'effet Venturi et le théorème de Bernoulli, les fondements de l'aéronautique

Selon le mathématicien suisse Daniel Bernoulli, l'énergie mécanique totale d'un fluide, que ce soit un gaz ou un liquide, en incluant l'énergie associée à la pression du fluide, l'énergie potentielle du à son élévation (gravité) et l'énergie cinétique du fluide s'il est en mouvement, demeure toujours constante. C'est ce que l'on appelle le théorème de Bernoulli. Ce théorème constitue de plus un parfait exemple du principe de conservation de l'énergie. Ce théorème implique donc que si un fluide se déplace horizontalement, il n'y a pas de variation de son énergie potentielle, donc qu'une chute de pression du fluide s'accompagne d'un accroissement de la vélocité de ce fluide (ce principe fut selon certain découvert par Euler).

Voyons maintenant ce théorème plus en détail, maintenant que nous en connaissons les grandes lignes. Tout d'abord il faut savoir que Bernoulli lorsqu'il établit les bases de l'hydrodynamique (avec Euler), prit les fluides, comme l'air, pour des substances idéales dans lesquelles il y a un équilibre permanent. Ainsi, pour Bernoulli, la tension de cisaillement (ou contrainte) associée à la viscosité du fluide est nulle et la pression p exercée sur les particules du fluide, est constante (isotropique) peut importe le temps. Cependant, cette pression peut varier d'un lieu à un autre. Mais pourquoi Bernoulli a-t-il négligé la viscosité??? Il y a plusieurs réponses que nous devons connaître avant d'aller plus loin dans notre compréhension de l'hydrodynamique et des vols verticaux.

Considèrons un très petit élément de fluide de masse m,

qui n'est soumis qu'à l'accélération gravitationnelle g (9,82

m/s) et une pression isotropique p. En sachant que selon

les lois de Newton, une particule de masse m qui se déplace

d'un point P où sa vitesse est vP et son élévation égale à zP à un

point Q où sa vitesse est vQ et son élévation

est zQ, sous la seule influence de

son poids mg et d'une force externe F, le

travail effectué par l'addition des forces est égal à l'accroissement

de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle de la particule.

équation # 130

Dans le cas de l'élément de fluide à l'étude, F peut être

associé au gradient de la pression. L'on obtient ainsi :

équation #131

Alors, si la variation de la densité dans le fluide est négligeable

le long de l'axe de déplacement PQ, le facteur -1 peut être

considéré comme une constante et ainsi être sorti de l'intégrale. L'on

peut ainsi combiner les deux équations précédentes de manière à obtenir

:

équation #132

Ainsi, Bernoulli put déterminer que le long de chaque axe de déplacement

des particules de fluide la quantité

équation #133 = constante

Une autre question se pose alors aux esprits observateurs. À quel moment

la variation de la densité dans le fluide est-elle négligeable ? La réponse

est bien simple, la variation de la densité est négligeable lorsque la

dite variation est très petite par rapport à la densité elle-même.

Équation #134 équation demandant des explications...

Où représente la variation le long de la ligne de déplacement de la particule de fluide, et où Vs est la vitesse du son dans le fluide. Si le milieu est l'air, la plus grande variation possible de la position z est de l'ordre de quelques mètres plutôt que de l'ordre du kilomètre, ce qui permet de déterminer que la vitesse maximale d'un élément de fluide dans l'air est obligatoirement inférieure à 100 mètres par secondes.

Ainsi si l'on fait passer un fluide dans un tube horizontal de diamètre variable, la vitesse du fluide augmentera dans les portions les plus étroites du tube, entraînant ainsi une chute de la pression exercée par le fluide en ces endroits ou le tube est le plus étroit. Ce phénomène est appelé l'effet Venturi du nom du scientifique italien Giovanni Batista Venturi (1746-1822) qui fut le premier a noté les effets des canaux étranglés sur les fluides et qui inventa le tube de Venturi, un tube avec un étranglement interne et qui sert à mesurer la vitesse des fluides par détermination des variations de pression. Cependant, le tube de Venturi n'est vraiment efficace que lorsque les fluides atteignent une vitesse relativement élevée et qu'il y a formation de turbulences dans le tube, la viscosité propre à chaque fluide affectant trop la différence de pression (pP - pQ) lorsque la vitesse du fluide est trop faible.

Cet effet permet aux avions, hélicoptères et autres appareils volant équipés de voilures de se maintenir dans l'air, c'est l'effet Venturi qui génère la portance que nous étudierons prochainement. C'est aussi cet effet qui rend risqué l'approche de deux navires suivant une trajectoire parallèle, à la même vitesse alors qu'ils sont côte à côte et assez près l'un de l'autre. L'eau qui s'engouffre entre les deux navires doit se déplacer plus rapidement pour rejoindre l'eau qui passe sous ou de l'autre côté de la coque des deux bâtiments, créant ainsi une zone de basse pression qui force les navires à se coller bord contre bord. L'on peut aussi vérifier cet effet en tenant deux feuilles de papier verticalement tout en prenant soin de les écarter l'une de l'autre d'environ deux centimètres. Il ne reste plus qu'à souffler vers le bas entre les deux feuilles... Elles se collent alors. On peut aussi faire voler des pièces de monnaie de la même manière...

Le théorème de Bernoulli et l'effet Venturi sont donc à la base même de l'aéronautique, sans effet Venturi, pas de portance, pas d'avion.

La forme la plus simple de l'équation de Bernouilli est : p + pv^2/2 + pgz = pression locale qui est constante le long de la ligne d'écoulement. En multipliant la pression (N/m^2) par la surface de l'aile (en m^2), on obtient alors la force sur cette portion (dessous ou dessus) de l'aile.

La portance, c'est quoi ?

La portance est ce qui fait voler les hélicoptères(1) et ce qui les fait, indirectement, se déplacer dans l'air. La portance est générée par ce que l'on appelle l'effet Venturi, que l'on a étudié précédemment. Ainsi, les pales des hélicoptères sont aspirées vers le haut, l'air devant se déplacer plus vite au-dessus qu'au-dessous de l'aile, à cause de la courbure relative de cette dernière, il se crée une zone de basse pression sur le dessus de l'aile, permettant à la pale de s'élever dans l'air. On considère alors que le gradient vertical de pression n'est causé que par cette variation de vitesse pg(delta)z = 0 et dérivée partielle de p par rapport à z = 0

Les pales, des ailes assez spéciales

Les pales des hélicoptères fonctionnent un peu comme une aile d'avion, c'est-à-dire que la force de portance est engendrée par la formation d'une zone de basse pression au-dessus des pales, ce qui les aspirent vers le haut. Mais ce n'est pas la différence de courbure entre le dessous et le dessus de l'aile qui génère la portance, mais plutôt l'angle d'attaque des pales comme nous le verrons au point suivant. Les pales des hélicoptères fonctionnent donc plutôt comme les hélices d'un avion, nous n'avons qu'à penser au V-22 Osprey, le premier ADAV véritablement opérationnel qui se sert de ses hélices surdimensionnées, basculant en bout d'ailes de manière à permettre à cet hybride avion-hélicoptère de décoller et d'atterrir verticalement.

C'est bien beau mais qu'est-ce qui fait voler tout ça ?

Contrairement aux ailes fixes des avions conventionnels, la surface portante des hélicoptères est constituée d'un assemblage de pales rotatives montées sur un rotor qui se trouve sur le dessus du fuselage de l'appareil. Le simple fait que la voilure des hélicoptères tourne rend l'étude des forces s'exerçant sur l'aéronef beaucoup plus complexe. Non seulement la voilure tourne t'elle par rapport à un axe mais elle peut monter et descendre. Mais avant d'aller plus loin dans l'étude de la portance il nous faut définir plusieurs termes et forces s'appliquant sur les pales et l'hélicoptère en général.

Il y'a tout d'abord le vent relatif, le vent relatif est la direction du vent en relation avec la voilure. Dans un avion, les ailes sont fixes et la relation n'a rapport qu'avec le déplacement horizontal positif de l'appareil ; pour les hélicoptères le déplacement peut se faire dans toutes les directions du plan horizontal. Ainsi, le vent relatif est défini comme étant parallèle et opposé au vecteur de déplacement. Dans le vol de l'hélicoptère le vent relatif peut être influencé par la rotation des pales, le déplacement horizontal de l'appareil, l'inclinaison du rotor par rapport à la verticale et la direction (et force) du vent réel (celui du au gradient de pression atmosphérique).

Ensuite il y a la gravité qui attire l'appareil vers le sol, c'est la principale force qu'il faut vaincre pour arriver à faire voler un aéroplane. Pour les avions traditionnels le seul moyen de combattre leur propre masse est de prendre de la vitesse jusqu'à ce que la force de portance générée par leurs ailes l'égale ou la surpasse, ils peuvent alors décoller. Pour les hélicoptères et ADAVs, la voilure, tout comme les ailes d'un avion, doit prendre de la vitesse afin d'annuler les effets de la gravité

Portance : l'air passant au dessus se déplace plus rapidement.

Il y'a aussi la force de traînée qui s'ajoute à la gravité lorsque l'hélicoptère est en mouvement, c'est une force parallèle et opposée au vecteur de déplacement horizontal des pales. Cette force est due à la viscosité de l'air qui augmente lorsque la température baisse, que la pression atmosphérique ou que le taux d'humidité augmente. Cette force ralentit les pales ce qui réduit la vitesse de rotation du rotor, entraînant une perte de portance.

Il y'a aussi l'effet de couple que nous étudierons plus tard.

Finalement il y'a l'angle du rotor communément appelé pas, c'est cet angle qui donne leurs angles d'attaque aux pales. Ce qui revêt une importance doublement importante du fait que les pales ont une courbure supérieure identique ou presque à leur courbure inférieure. Cet angle permet aux pales de créer une force portante afin de vaincre la gravité. Plus le pas est grand plus la portance générée est importante, ce qui permet de diminuer la vitesse de rotation du rotor afin ne pas créer trop de traînée. (Mais plus le pas est grand, plus la force de traînée est importante) Les pilotes pourraient donc faire monter ou descendre leur appareil en faisant uniquement varier la vitesse de rotation du rotor et en gardant le pas constant (comme sur les premiers hélicoptères), mais ils font habituellement le contraire, ce qui permet d'éviter des bris inutiles aux différentes pièces de l'arbre de transmission et du moteur. De plus, la portance tend à être plus grande lorsque l'air est plus dense, ce qui implique aussi une plus grande force de traîné.

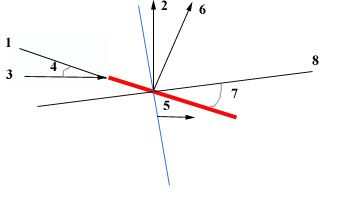

Forces agissant sur une pale

légende:

1 Angle d'attaque de la pale

2 Portance

3 Vent relatif

4 Angle d'attaque

5 Force de traînée

6 Force résultante

7 Angle d'inclinaison longitudinale

8 Plan du disque balayé

Portance assymétrique

La portance assymétrique est due à la vitesse relative de l'air passant sur les pales lorsque l'hélicoptère effectue un déplacement horizontal. En considérant que la vitesse de rotation du rotor et que la vitesse de déplacement de l'hélicoptère sont constantes, il est facile d'imaginer que l'air, passant sur la partie du disque qui va de l'arrière vers l'avant de l'appareil, aura une vitesse relative plus grande que celle passant sur le côté «reculant» du disque. À cause de cette différence de vitesse, il y'a formation d'une plus grande force portante du côté du disque qui avance. Alors que la portance formée sur la partie avant du rotor est égale à celle générée sur la partie arrière.

Portance dissymétrique et force de Coriolis

Ce sont ici des effets que l'on ne retrouve pas sur les avions conventionnels. Ils sont dus en partie à la force de Coriolis qui s'applique sur le rotor. Cette force s'applique sur tout corps en rotation autour d'un point fixe et s'éloignant à une certaine vitesse du centre de rotation. Donc, selon les lois de la physique un corps en rotation au tour d'un point subira une plus grande vitesse au fur et à mesure qu'il s'éloignera du centre de rotation. Ainsi, la vitesse de l'air devant passer au bout du plan balayé est plus grande que celle de l'air qui passe près de l'axe de rotation. Il en résulte donc une plus grande force portante en bout de pale, ce qui fait plier les pales vers le haut. Cet effet peut facilement être corrigé en rendant possible l'articulation verticale des pales à leurs points d'attache avec la tête du rotor. Permettant ainsi aux pales qui avancent, celles générant la plus grande portance, de se soulever sans plier. De plus, sur les hélicoptères modernes, le pas des pales varie tout au long de la rotation autour de la tête du rotor. En effet, les pales qui avancent voient leur angle d'attaque diminuer (diminuant la portance) tandis que les pales qui reculent voient leur angle d'attaque augmenté (augmentant la portance). Ce qui permet d'équilibrer la portance engendrée par les deux côtés du plan balayé.

Le vol vertical, forces en présences

Puisque la portance totale et la poussée générée par les

pales sont perpendiculaires au plan de rotation du rotor, la masse et

la traînée sont compensées totalement par la force portante lorsque l'hélicoptère

effectue un vol stationnaire (le plan balayé est alors parallèle au sol)

dans des conditions idéales (sans vents ou courants d'air descendant

et/ou précipitations). En effet, lorsque l'hélicoptère effectue un vol

vertical, la masse forme un vecteur dirigé vers le sol. Alors que les

composantes de la portance et de la poussée donnent un vecteur orienté vers

le haut.

Le coussin de sol (ou effet de sol)

L'effet de sol est généré par les turbulences que produit l'hélicoptère

lorsqu'il vole très lentement (ou en vol stationnaire) à très basse altitude

(moins de 200 pieds). En effet, l'air qui est poussé vers le bas par

l'action du rotor ne peut s'échapper rapidement et reste emprisonné entre

l'hélicoptère et le sol et finit par se comprimer ce qui augmente la

densité de l'air et du même coup la force portante. C'est pourquoi un

pilote qui désire amorcer une manoeuvre vers l'avant après être demeuré en

vol stationnaire doit d'abord augmenter la vitesse de rotation du rotor

s'il ne veut pas perdre trop d'altitude lors de la conversion portance-poussée.

La poussée, conversion et origine

La poussée est due chez les avions conventionnels à l'action des propulseurs, hélices, réacteurs ou autres, ce qui n'est pas le cas chez les hélicoptères. Chez les hélicoptères de même que chez les ADAVs (lors des phases de décollage et d'atterrissage), la seul véritable source de poussée est le rotor de sustentation, la poussée n'est alors qu'une composante horizontale de la force portante. Il faut donc incliner le rotor vers l'avant pour pouvoir créer une force de poussée. C'est pourquoi les hélicoptères volent avec le nez vers le bas. Mais cela cause de petits problèmes, en effet, lorsque l'hélicoptère passe de l'immobilité à un mouvement de translation horizontal, il perd de l'altitude à cause de la perte de portance, une partie de la force portante ayant été convertie en poussée. De même lorsque l'appareil s'arrête, il gagne de l'altitude, à cause de la portance qu'il regagne. C'est pourquoi les pilotes doivent augmenter la vitesse de rotation du rotor peu avant d'amorcer un déplacement.

Limitation d'altitude

Les hélicoptères sont inaptes à voler à de grande altitude, un hélicoptère est habituellement in-opérationnel au-dessus de 7 500 mètres, environ. Au-dessus de cette altitude critique, le rotor se mettrait à tourner presque librement, à cause de la faible densité de l'air, la portance diminuerait radicalement et la vitesse relative des pales approcherait la vitesse du son. Il y'aurait alors formation de turbulence devant le bord d'attaque des pales augmentant l'effet de portance assymétrique et dissymétrique, à la limite, si les pales étaient suffisamment solides pour passer le mur du son, les turbulences et la force de traînée chasseraient l'air du bord de fuite des pales éliminant du même coup toute la portance. L'hélicoptère tomberait alors comme une roche en effectuant des vrilles dans tous les sens à cause de l'effet de couple qui ne serait plus compensé par le rotor de queue (dans le cas d'un hélicoptère mono-rotor conventionnel). (P.S. Le plus haut sauvetage jamais réalisé en hélicoptère : 7850m au col sud de l'Everest)

Conservation de la quantité de mouvement

Les lois de la physique s'accordent pour dire que la quantité de mouvement demeure constante dans un système isolé de toutes influences externes. La quantité de mouvement est égale au produit de la masse d'un objet par sa vitesse et par la valeur de la force nécessaire pour faire passer l'objet de son état à un arrêt complet en une unité de temps. Ainsi, pour un système formé de plusieurs objets et/ou particules, la quantité de mouvement totale du système est égal à la somme des quantités de mouvement de chacune des particules composant le système. Il est aussi à noter que la quantité de mouvement peut être assimilée à un vecteur. Ce qui implique que la collision de deux particules de même nature, même masse et même vitesse, résulte en l'annulation des vecteurs de quantité de mouvement des deux particules et donc, l'arrêt complet des deux particules immédiatement après l'impact (si cet impact est parfaitement inélastique). Donc, la somme des quantités de mouvement de deux particules est égale avant et après la collision. L'énergie qu'une particule perd, l'autre la gagne. Cette loi a été prouvée à de très nombreuses reprises et possède un vaste champ d'application.

Dans le cas des hélicoptères, cette loi doit être modifiée pour pouvoir s'appliquer aux corps décrivant un mouvement circulaire puisque la loi sur la quantité de mouvement décrit habituellement des objets effectuant des mouvements linéaires. Cependant, le principe de conservation de la quantité de mouvement demeure le même que le mouvement de l'objet soit circulaire ou linéaire. Il en résulte que l'énergie fournie par le ou les moteurs à l'arbre de transmission tend non seulement à faire tourner le rotor dans un sens donné, mais aussi à faire tourner le fuselage de l'appareil dans le sens contraire de manière à respecter la loi de la conservation de la quantité de mouvement. La somme des forces devant être égale avant et après la mise en fonction du rotor. C'est ce que l'on appelle communément l'effet de couple.

Le couple, ses effets et comment les contrer

Le couple qui s'apparente au Torque ou moment de force est le principal inconvénient des appareils à voilures tournantes. Cette force tend, si elle n'est pas contrôlée à faire tourner l'appareil sur lui même(2) dans le sens contraire de la rotation du rotor. Il y'a plusieurs moyen de contrer cette force, soit en montant deux rotors tournants en sens contraire (comme chez les ADAVs et les hélicoptères lourds), soit d'expulser de l'air sous pression à l'arrière de l'appareil (technologie encore expérimentale mais bien maîtrisée), soit de laisser le rotor libre ou en auto-rotation (comme chez les autogires), soit d'installer un petit rotor anti-couple à l'arrière de l'appareil (comme chez les hélicoptères dit conventionnels ou de type «Penny-Farthing»). Dans le cas des hélicoptères conventionnels, cette force est définie par l'équation suivante: T = F x l, où F est la force exercée sur l'appareil, l la distance entre le système anti-couple et le centre de masse G de l'hélicoptère. Mais cette force apporte aussi des avantages certains aux hélicoptères et ADAVs, lorsque contrôlé, elle permet de faire tourner l'hélicoptère sur lui même à la vitesse désirée.

Conclusion

Dans cette recherche, je n'ai fait qu'effleurer les principes et fondements

du vol vertical. Il aurait en effet été fastidieux d'expliquer dans le

détail chacune des lois physiques qui régissent le vol complexe des appareils à voilures

tournantes. Il aurait aussi été trop long de parler des commandes de

vol, de la tringlerie classique aux commandes assistées par ordinateur.

Les hélicoptères sont des appareils très complexe comme l'a déjà dit

un pilote d'hélicoptère militaire américain : «on peut toujours dire

que l'on est un as lorsqu'on a qu'à appuyer sur des boutons à 20 000

pieds, on n'a d'autre choix que d'en être un si l'on veut survivre aux

commandes d'un hélicoptère». Cette recherche a été très enrichissante

sur tous les points de vue, sauf du côté des heures de sommeil perdues.

Néanmoins, je ne regrette pas d'avoir essayer de comprendre les centaines

de pages de documentation que j'ai tenté de résumer ici. Ceci m'a permit

de me coucher moins niaiseux plusieurs soir d'affilé.