Ciencia y esperanza

Pedro J.

Hernández

Versión de agosto de

2005.

Faltan todavía algunas anotaciones

y referencias. Cualquier comentario será bienvenido.

No reproducir sin

permiso.

“Me interesa

el futuro porque pienso pasar allí el resto de mi vida”. Anónimo

El último argumento que parece

sobrevivir entre conocidos escépticos y científicos como justificación de la

necesidad de la religión es que ésta proporciona la esperanza y el sentido de la

existencia humana. La ciencia parece sugerir sin embargo que como individuos y

como especie no somos más que una forma temporal de organización de la materia

condenados a la extinción. Pero la mayoría de los hombres —incluidos muchos

científicos— están necesitados de esa esperanza que sólo la religión parece

proporcionar.

En este artículo pretendo mostrar

cómo dentro de la ciencia podemos encontrar esa esperanza y cómo la ciencia nos

puede proporcionar escenarios futuros mucho más interesantes e imaginativos de

lo que nunca nos proporcionó la religión. Estos escenarios serán ampliamente

comentados, por lo que el artículo puede ser utilizado como una revisión del

estado de las previsiones informadas del futuro a muy largo plazo, lo que se ha

venido en denominar escatología cósmica.

Contenido

Introducción. ¿Son

compatibles ciencia y región?

1.

La esperanza perdida

2.

La esperanza recuperada:

cambiando de formato material

3.

El futuro desolador del

universo

3.1.

El futuro a corto plazo:

impactos de asterodes, explosiones de supernovas y fuentes de rayos gamma.

3.2.

El futuro a medio plazo: la

muerte del Sol y la fusión con Andrómeda

3.3.

Agujeros negros y

desintegración final de la materia

4.

El futuro de la civilización

4.1.

Valores e intenciones

4.2.

Escapando del primer Armagedón

4.3.

Conquistando la Galaxia

4.5.

Civilización y eternidad

4.5.

Mensaje en una botella

cósmica

4.6.

Re-inventándonos a nosotros

mismos

4.7.

Sacándole provecho al fuego

eterno

4.8.

Emulando el universo: la

resurrección de los muertos

4.9. Matriz Reloaded

4.10.

Universos paralelos

5.

El Día del Juicio Final

5.1.

La bestia desatada

Conclusiones

Apéndices

I.

Capacidad computacional del cerebro

II.

Densidad crítica y destino del universo

Notas

Referencias

“Si la ciencia nos da verdad, la moralidad el bien y el

mal y la política la justicia, la religión es el campo de la promesa y la

esperanza”.

Paul Kurtz

La creencia religiosa no es más que en última

instancia esperanza: esperanza en un mundo y una vida mejor. Algunos, después de

asistir a aburridas lecciones matutinas de física, química y biología, meditamos

durante largos años y caemos en una forma práctica de pensar que podemos

denominar materialismo ateo —agnóstico para los puristas— que se limita

básicamente a la satisfacción de la honradez intelectual que consiste en aceptar

los que los hechos parecen indicar: “Con una vida hay bastante. Pone fin a

las cosas de manera simple y elegante. De lo contrario el universo sería

demasiado confuso”. O como mucho en buscar un sentido poético de nuestra

corta existencia [1].

Sin embargo, el hecho de que muchos ateos

prácticos, aún viviendo vidas plenas de sentido, compartan la esperanza humana

de mundos y vidas mejores, les ha hecho caer en diversas formas de misticismo.

Podría así parecer sorprendente que un conocido escéptico y divulgador

científico como Martin Gardner[2] no haya podido evitar caer en formas algo

sofisticadas de dualismo materia-espíritu para justificar aquello que excusa

perfectamente su condición inevitable de ser humano.

Justificada así la necesidad humana de la

religión, ya sólo nos faltaba —como escépticos y materialistas ateos prácticos—

la corrección política con las grandes religiones y dejar delimitados nuestros

campos de actuación con las palabras que figuran como cita encabezado de esta

sección de concordia de otro conocido filósofo y escéptico como Paul Kurtz

[3]. Esta posición de corrección política respecto de la religión parece

haberse generalizado entre muchos hombres de ciencia, siendo los ya fallecidos

el astrónomo Carl Sagan[4] y el paleontólogo Stephen Jay Gould[5] dos de los más

conocidos. La idea básica es que los dominios de aplicación de ambas disciplinas

son disyuntos: la una nos enseña cómo es el mundo y la otra cómo vivir en él

para poder ir al siguiente.

En un debate televisivo titulado

Can Science

Seek the Soul? —¿Puede la Ciencia encontrar el Alma?—, el parapsicólogo Charles Tart decía algo que, aunque fuera de contexto, me parece tremendamente

significativo:

Los seres humanos tienen necesidad de significado. Tienen

la necesidad de sentir que son parte de algo más grande que ellos mismos. La

gratificación biológica no es suficiente. Algunos de los tipos de significados

que ha creado la humanidad son irrazonables. Necesitamos algo más profundo.

Nuestras religiones tradicionales solían proveernos de significado, diciéndonos:

“no estás solo, sino que eres parte de la gran escena que es el mundo y

existen cosas que debería hacer y cosas que no”. Esa tradición religiosa no

funciona más para un montón de gente, porque están basadas en creencias, muchas

de las cuales no encajan en la imagen científica del mundo Necesitamos una

espiritualidad práctica que sea consistente con nuestro conocimiento científico.

Desde luego que Tart en realidad

pretende que esa "espiritualidad práctica" no sea más que la parafernalia de

supuestos poderes psíquicos a la que nos tiene bien acostumbrados[6].

Personalmente considero el dualismo, y en último

término a la religión, no sólo incompatibles con nuestra visión científica del

mundo sino innecesarios tanto desde un punto de vista explicativo, como en su

vertiente más sentimental. La razón que me lleva a este punto de vista

minoritario tiene una parte simple y directa y otra parte mucho más elaborada y

controvertida.

La parte simple consiste en los hechos: tenemos

modelos perfectamente factibles —aunque no necesariamente acabados en todos sus

detalles— de cómo se creó el universo, cómo funciona, cómo se creó la tierra, cómo surgió el hombre

y cómo funciona el cerebro sin necesidad de ningún tipo de dualismo ni

intervención divina. Por otro lado, no existe ninguna evidencia material —e

independiente de los testimonios personales— de la existencia de algo

espiritual, tanto en el ser humano como fuera de él. Digamos que esta parte es

la que acepta sin demasiados problemas cualquier persona científicamente

informada y ha sido ampliamente discutida en la bibliografía[7].

La intención de este artículo es sin embargo

desarrollar la parte más controvertida del argumento. Trataré de mostrar al

lector que aún dentro de la ciencia hay lugar para la utopía, e incluso en un

grado que convierten la tradición religiosa de cielos, infiernos,

reencarnaciones y resurrecciones en cuentos infantiles con muy poca imaginación.

Y para aquellos creyentes y no creyentes para los que no sólo la injusticia y la

falta de utopías consumadas, sino incluso la desaparición personal represente

la pérdida del sentido de la vida humana, espero convencerlo de que la ciencia

tiene muchas y buenas cosas que ofrecer.

Créeme,

si un hombre no conoce la muerte, no conoce la vida.

Lionel Barrymore en Grand Hotel

|

El miedo a la muerte

puede nublar incluso a una de las mentes más racionales de todos los

tiempos. Se cuenta[8] que el gigante de la ciencia John von Neumann se

convirtió al catolicismo en los últimos momentos antes de la muerte —a

causa de un cáncer terrible— a pesar de haber sido agnóstico durante

toda su vida.

¿Qué esperanzas reales de

alargar la vida humana podría haber tenido von Neumann en el presente?.

Pese a lo mucho que nos quiera vender la industria anti-envejecimiento[9],

la realidad es que el número máximo de años que podemos vivir parece

estar fuertemente limitado por el éxito evolutivo de genes que favorecen

la reproducción a corta edad[10]. Se puede pensar actualmente en terapias

génicas[11] que mejoren algo esta situación, pero nadie puede realmente

imaginar cómo prolongar ilimitadamente la vida a un cuerpo humano. Y en

cualquier caso nadie puede evitar que existan “accidentes irreparables”

[ver tabla 1]. Al respecto, recuerdo una de esas

"amenas" charlas con los

testigos de Jehová en la puerta de casa. Después de oír su versión del

“nuevo reino” donde los elegidos serían resucitados, pregunté intrigado

qué pasaría con esos “inmortales” si se caían de un sexto. No recuerdo

la respuesta exacta, pero sí el extraño sentido de ridículo cósmico que

experimenté al oírla.

|

Figura 1.

Variación de las curvas de supervivencia en países occidentales. Se

puede ver la tendencia invariable del límite superior de edad

posible (en torno a 115-120 años). Adaptada de

Minsky [1994].

|

|

PRIVATE |

|

Total |

|

Varones |

|

Mujeres |

|

Total enfermedades |

|

1.000 |

|

526 |

|

474 |

|

Enfermedades isquémicas del corazón |

|

109 |

|

62 |

|

47 |

|

Enfermedades cerebrovasculares |

|

102 |

|

42 |

|

60 |

|

Insuficiencia cardiaca |

|

53 |

|

18 |

|

35 |

|

Cáncer de bronquios y pulmón |

|

48 |

|

43 |

|

5 |

|

Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores |

|

46 |

|

34 |

|

12 |

|

Demencia |

|

29 |

|

9 |

|

20 |

|

Diabetes |

|

26 |

|

10 |

|

16 |

|

Cáncer de colon |

|

24 |

|

13 |

|

11 |

|

Neumonía |

|

21 |

|

11 |

|

10 |

|

Cáncer de estómago |

|

17 |

|

10 |

|

7 |

|

Accidentes de tráfico |

|

17 |

|

13 |

|

4 |

|

Cáncer de mama de la mujer |

|

16 |

|

--- |

|

16 |

|

Insuficiencia renal |

|

15 |

|

7 |

|

8 |

|

Cáncer de próstata |

|

15 |

|

15 |

|

--- |

|

Enfermedad de Alzheimer |

|

15 |

|

5 |

|

10 |

|

Enfermedad hipertensiva |

|

14 |

|

4 |

|

10 |

|

Tabla 1.

¿De qué

moriremos?. Principales

causas de muerte en España por cada 1000 habitantes correspondientes

al año 2000. Fuente:

www.ine.es

|

En los últimos años ha aparecido

una corriente de pensamiento conocida como

Transhumanismo cuyo punto de partida

es el rechazo a la idea tradicional en política y futurología de constancia en

el tiempo de la condición humana actual. Aunque algunas corrientes dentro del

transhumanismo no descarten las posibilidades de alargar la vida mediante

terapias génicas avanzadas o auto-reparación de errores con máquinas

nanométricas[12] —capaces de manipular un material átomo a átomos— y confíen en que

este tipo de técnicas esté disponible en un futuro tan próximo como para que la

crionización sea una opción factible[13], éstas serían claramente opciones que no

evitarían la muerte por algún tipo de accidente, más sólo la retrasarían un

pequeño suspiro en la inmensidad del tiempo.

“Usted insiste que hay cosas que una máquina no puede

hacer. Si me dice de forma precisa lo que una máquina no puede hacer, entonces

yo siempre puedo hacer una que haga exactamente eso mismo que usted me ha dicho”.

John von Neumann en una charla sobre ordenadores, impartida

en Princeton en 1948

Nuestras mentes son con toda

probabilidad sistemas físicos procesadores de información[14].

Por supuesto, esto no es lo mismo que afirmar que el cerebro sea

un ordenador. De hecho tal afirmación

podría ser tan trivial como decir simple y llanamente que el cerebro humano es

un sistema físico regido por las leyes de la física y la química[15]. Hay una cierta

corriente en contra de esta idea y se oye habitualmente eso de que nunca podrá

existir una máquina que pueda hacer lo que hace la mente humana. La mejor

respuesta a esta afirmación de la que tengo noticia figura como cita encabezado

de este apartado. Pero incluso dentro de los círculos de investigadores en

inteligencia artificial (IA) se ha venido cumpliendo una especie de ley

implícita conocida como teorema de Tesler: una vez programada determinada

función mental, la gente deja muy pronto de considerarla un ingrediente esencial

del “pensamiento real”.

Que el cerebro humano sea el

resultado de un proceso algorítmico de mutación y selección natural parece un

argumento directo dentro del neodarwinismo[16] y por tanto no hay

ninguna razón obvia para pensar que el fantasma en la máquina no sea más que el

acto de computación clásica de varios módulos acoplados [Minsky 1991] . Sin

embargo gente de talento –siendo el filósofo J.R. Lucas y el físico Roger

Penrose algunos de los más populares– han dedicado bastante esfuerzo en intentar

demostrar lo contrario, cayendo en la falacia de algún tipo de dualismo

explicativo[17].

Curiosamente, esta posición —a veces conocida

como IA dura— ha sido considerada como una visión pesimista del ser humano. Pero

si la consciencia —entendida en el sentido trivial de lo que el cerebro hace—

no es más que un mero proceso computacional, podemos pensar en simularla en un

ordenador. ¿Cuándo tendremos hardware suficientemente poderoso para tal hazaña?.

Una estimación orientativa de la capacidad de cómputo del cerebro es de unas 1017

ips —cien mil billones de instrucciones por segundo—(ver

apéndice I).

Un ordenador modesto del presente puede alcanzar unas 1010

ips. Si aceptamos la validez de la ley de Moore —“La capacidad se duplica cada

18 meses”, que podría incluso ser mejorada con un cambio de tecnología en la

fabricación de microprocesadores— antes de unas tres décadas un ciudadano medio

podría disponer de una máquina con capacidad “cerebral” de cómputo.

|

Fig 2. Evolución temporal de la potencia de cálculo en Mips (millones de

instrucciones por segundo) por cada $1000 de 1997. El aumento progresivo de la

inclinación de la tendencia implica que la evolución es más rápida que una

exponencial —una línea recta en esta representación—. Adaptada de Hans Moravec 1998: "When will computer hardware match the human

brain?", Jour. of Transhumanism,

Vol.1; .

|

Un problema más complejo de resolver podría ser

el del software. Para implementar un software adecuado para la tarea de simular

“inteligencia humana” probablemente necesitemos conocer mucho más sobre el

funcionamiento del propio cerebro. Sin embargo, no hay razón para ser pesimista

si consideramos el estado primitivo —por no decir inexistente— de la

neurociencia tan sólo veinte años atrás[18].

La consecuencia de todo esto podría ser aún de

mayor alcance: en un futuro relativamente próximo —del orden de medio siglo—

casi cualquiera podría disponer de máquinas de cómputo con inteligencia incluso

mayor que la humana[19].

Quizás esas máquinas super-inteligentes terminen

por ser nuestros descendientes del futuro, o quizás coexistan con el homo

sapiens. Quizás se pueda hacer una simulación perfecta —emulación— del cerebro

en ordenadores de ese futuro y “subamos” nuestras mentes como si se tratasen de

ficheros para vivir en entornos virtuales cuya velocidad de procesamiento podría

elevarse tanto que dichas vidas virtuales fueran tremendamente largas en “tiempo

subjetivo”, pero no necesariamente largas en tiempo físico. Y por qué no

imaginar una recreación virtual de todos nuestros antepasados y traer de nuevo a

la vida a todos los seres humanos que han vivido hasta la fecha. O a todos los

seres humanos posibles. Y por qué no, ponerlos en todos los entornos virtuales

posibles, vivir todas las vidas posibles para siempre —en tiempo subjetivo—

Ahora que sabemos que el paraíso prometido de la

religión no existe, por qué no utilizamos nuestra ciencia y tecnología del

futuro para crear paraísos a gusto del consumidor. ¿Cuáles son las posibilidades

y/o los límites de una idea que ha calado en el cine de ciencia ficción de los

últimos años en filmes tales como Matrix, Planta 13 o Abre los

ojos?.

Este universo actual ha evolucionado desde una condición

primitiva inefablemente extraña, y tiene ante sí una futura extinción en el frío

eterno o el calor intolerable. Cuanto más comprensible parece el Universo, tanto

más sin sentido parece también.

Steven Weinberg en Los Tres Primeros Minutos del Universo.

Los fenómenos tremendamente violentos que se

producen en el universo hacen de lugares como la superficie de Plutón o la

mismísima atmósfera solar verdaderos oasis apacibles.

Vivimos sin duda en un

universo tremendamente hostil para la vida, aunque no en grado suficiente como

para que no podamos estar aquí planteándonos estas cuestiones. Sin embargo,

nuestros mejores modelos del origen del universo parecen mostrar que la cosa

podría haber sido mucho peor. Los universos más naturales en estos modelos

serían aquellos que colapsarían en apenas unos pocos tiempos de Planck (10-43

s) o vacíos inmensos que se expandirían a un ritmo exponencial. El hecho

de que nuestro universo se halle actualmente en una especie de situación crítica

inestable entre estas dos posibilidades nos hace sin duda ganadores de una

especie de Gran Lotería Cósmica, hecho para el que no poseemos una explicación

definitiva. Pero, ¿seguirá siendo nuestro planeta un lugar seguro por mucho

tiempo?. ¿Quedarán siempre pequeños reductos de zonas hospitalarias en un

universo tan violento y hostil como el nuestro?. La mejor respuesta que puede

dar la astrofísica estándar es totalmente pesimista.

3.1.

El futuro a corto plazo: impactos de asteroides, explosiones de supernovas y

fuentes de rayos gamma

Las

enormes distancias entre los cuerpos celestes crea una cierta sensación de

seguridad cósmica, pero parece haber evidencias de grandes extinciones en el

pasado que ocurren con una periodicidad del orden de unos 30 millones de años,

y todas las explicaciones apuntan a fenómenos cósmicos catastróficos, al menos

en algunas de ellas[20].

Y por

si alguien no estuviera convencido todavía de la realidad de cataclismos

cósmicos a escala planetaria, en 1994 observábamos atónitos el choque con

Júpiter de varios fragmentos del cometa Shoemaker-Levy 9, el mayor de los cuales

puso en juego una potencia del orden de cientos de millones de bombas tipo

Hiroshima y afectó a áreas del planeta tan extensas como la misma Tierra[21]. Fuimos

testigos de la potencia destructiva del impacto de un meteorito cien veces menor

que el que probablemente produjera la extinción K-T hace unos 65 millones de

años y que causó la desaparición, entre otras muchas especies, de los populares

dinosaurios[22]. Varios centenares de asteroides suficientemente grandes para

afectar a regiones de tamaño continental han sido detectados en los últimos años

en órbitas relativamente cercanas a la Tierra. El peligro está ahí fuera[23].

Otros fenómenos locales que

pudieran afectar a la vida en la Tierra son las explosiones de supernovas, los

encuentros de estrellas de neutrones y las explosiones de rayos gamma conocidas

como GRB (Gamma Ray Burts), que podrían producir dosis letales de radiación si

sucede a distancias menores de unos pocos centenares de años luz. La

periodicidad de ocurrencia de estos fenómenos se puede estimar en centenares de

millones de años, por lo que también algunos autores las han relacionado con las

extinciones masivas producidas en la biosfera terrestre[24].

Los cálculos de evolución estelar

muestran que la luminosidad del Sol será del orden de un 11% más alta dentro de

unos mil millones de años (1 eón), produciendo un deterioro irreversible de la

biosfera terrestre debido al devastador efecto invernadero. En 3,5 eones la

luminosidad solar habrá ascendido en un 40% y la desaparición de la biosfera

será algo inevitable[25]. El Sol empezará a convertirse en gigante roja e irá

absorbiendo los planetas interiores[26]. Si éstos serán o no engullidos finalmente

dependerá de la cantidad de masa que pierda el Sol[27], pero lo que no cabe duda es

que las condiciones en la Tierra se harán infernales, a no ser que el radio

orbital aumente por alguna circunstancia.

Al mismo tiempo las galaxias de

Andrómeda y La Vía Láctea podrían estar entrando en colisión[28]. Los efectos de

ésta dependerán de la zona que atraviese el sistema Solar, pudiendo ser desde

sólo un cambio gradual del aspecto del firmamento visible, hasta un distorsión

gravitatoria importante si el Sistema Solar fuese a pasar por regiones de alta

densidad de estrellas y la probabilidad de encuentros cercanos aumentaría

drásticamente[29]. Nadie tiene muy claro lo que esto podría significar, pero se ha

apuntado por ejemplo que el número de cometas lanzados desde la nube de Oort hacia el

interior del Sistema Solar podría aumentar de manera drástica[30].

Los eventos que ocurrirán a más

largo plazo dependerán del destino último del universo. Las dos posibilidades

clásicas corresponden a un universo en eterna expansión o a un universo que

detiene en algún momento su expansión y empieza a colapsar terminando en una

especie de Gran Implosión (Big Crunch). Un universo de este último tipo podría

colapsar dentro de unos cien eones como muy pronto, según límites de las

observaciones disponibles (ver

apéndice II) En caso de que el universo continuara en expansión

para siempre, irían produciéndose una serie de fenómenos físicos, señalándose

los más destacados a continuación[31]

1014 años. Finaliza la

formación convencional de estrellas. A partir de ese momento la luz visible

será cada vez más escasa.

1019 años. Las

estrellas de las galaxias se han dispersado por el espacio debido a un fenómeno

análogo a la evaporación.

1015-1037

años. Sólo existen agujeros negros, enanas blancas, estrellas de neutrones y

cuerpos de baja masa como asteroides y planetas, gas y polvo dispersos por el

espacio.

1037-10100

años. Los agujeros negros se están evaporando vía un proceso conocido como

radiación de Hawking. Si los protones fuesen inestables, el resto de la materia

se habrá convertido en radiación, electrones, positrones y neutrinos.

10100-10200

años. Toda la materia —incluidos agujeros negros— se ha convertido en radiación,

electrones y positrones. Los protones pueden haberse desintegrado o no —nadie

todavía sabe si los protones son estables—.

101500 años. Si los

protones fuesen estables, toda la materia terminaría por convertirse en hierro

por efecto túnel.

10100000000000000000000000000.

Todo el hierro se habrá convertido en agujeros negros por efecto túnel

convirtiéndose estos en radiación vía el proceso de Hawking

Esta última cantidad es realmente

tan inmensa desde cualquier patrón humano que para todos los efectos da igual

expresarlas en años, milenios, eones o múltiplos de la edad actual del universo

—que es del orden de 14 eones—.

Un universo en expansión eterna

parece un universo desolador que terminará como una nube de partículas

subatómicas que irá perdiendo energía y disminuyendo de densidad eternamente. Un

universo con colapso futuro se irá calentando con el tiempo, produciéndose una

especie de “retorno al fuego original” del Big Bang donde la materia –en el caso

de subsistir antes de su desintegración radiactiva– irá pasando por distintas

transiciones de fase donde se irán destruyendo sucesivamente los átomos,

núcleos, finalmente acabando en partículas elementales cada vez más exóticas y

de mayor energía.

Más terrible aún

podría ser la evolución de un universo dominado por la contribución de la

energía oscura. La energía oscura parece ser la contribución más importante a la

densidad del universo. La posibilidad estándar es considerar que la energía

oscura puede ser descrita por la ya famosa constante cosmológica,

un término gravitatorio análogo a una fuerza que aumenta con la distancia y que

puede ser atractivo o repulsivo. Su origen parece estar relacionado con una

densidad de energía residual en el vacío creada por la continua creación de

pares virtuales partícula-antipartícula.

Si el universo termina por estar

dominado por el efecto de una constante cosmológica, éste se expandiría

exponencialmente y nuestro grupo local de galaxias quedaría completamente

aislado del resto del universo en ¡tan sólo unos ciento

sesenta eones! y el

cielo se convertirá en un lugar muy aburrido para hacer astronomía extragaláctica

[32].

Pero ésta no es la posibilidad

más horrenda —al fin y al cabo ¡a cuántos nos interesa tanto la astronomía

extragaláctica!. La energía oscura podría ser el resultado del análogo a una

constante cosmológica que varía con el tiempo, conocida como Quintaesencia. En

un caso extremo y muy especulativo, la densidad de energía oscura —conocida en

este caso particular como energía fantasma— podría aumentar con el tiempo y

llevar a una especie de dispersión de todas las estructuras ligadas existentes

—incluidos núcleos atómicos— en un tiempo finito y relativamente breve de unas

pocas decenas de eones. Este momento singular del

futuro ha sido bautizado como Big Rip (Gran Desgarrón)[33].

Ninguno de los escenarios se

parece precisamente al paraíso. Cualquier clase de vida parece condenada a la

extinción y todas los sueños, deseos y esperanzas de la civilización humana

perdidos para siempre en la inmensidad de un universo vacío y congelado o

abrasados en un Gran Gemido final.

Perderías el tiempo intentando dar sentido a lo que solemos

referir risiblemente como raza humana. ¿Por qué no te quitas las anteojeras?.

¿No sabes que ya el futuro se ha quedado obsoleto?.

Gene Kelly a Spencer Tracy en Inherit the Wind de

Stanley Kramer.

Las predicciones del futuro

realizadas en la sección anterior están basadas en física y astrofísica

estándar, en escenarios posibles y cómo mucho en extrapolaciones conservadoras

de física bien conocida. Sin embargo, bien podría estar equivocado por dos

razones básicas:

1.

Por desconocimiento de efectos físicos que no podemos prever con las

teorías actuales.

2.

Por la exclusión injustificada de los efectos de la vida, y sobre todo de

la vida inteligente en el destino futuro del universo.

Obviaremos aquí la primera

posibilidad puesto que aunque la nueva física que seguramente provendrá de una

teoría cuántica de la gravedad tenga algo fundamental que aportar a nuestra

comprensión del tipo de universo en el que vivimos, sólo parece relevante en los

momentos próximos a posibles singularidades en el futuro[34].

Por supuesto, existen factores importantes que podrían influir, como la posible

inestabilidad del protón, y que no son conocidos en la actualidad, pero que

pueden considerarse en escenarios alternativos que no cambian esencialmente las

posibilidades de la vida en el lejano futuro del universo y, en cualquier caso,

la nueva física del futuro, podría abrir un sinfín de nuevas posibilidades del

tipo agujeros de gusano y máquinas del tiempo[35]. Pero el argumento

más convincente para dejar aparcada esta posibilidad es que no disponemos de las

herramientas necesarias para abordar la cuestión con un mínimo de garantías. Así

que dejaremos abiertas todas las posibilidades que nos permite imaginar la

física disponible.

Nos ocuparemos por tanto de cómo

podría cambiar la segunda posibilidad nuestra conclusión pesimista sobre el

destino final de la civilización humana.

Sabemos que la vida puede cambiar

el medio en el que se produce. Sin ir más lejos, la atmósfera de la Tierra es un

combinado de gases marginalmente estable[36]

que ha sido creada y es mantenida por

la biosfera. Imaginemos científicos de otra civilización del pasado remoto

tratando de simular la composición química futura de la atmósfera de la Tierra

de hace 4,5 eones. Hacer predicciones puramente físicas sin considerar la acción

de las formas de vida los llevaría a errar gravemente en sus estimaciones del

futuro. Más aún, cuando las formas de vida sean seres inteligentes con capacidad

de tecnología

-y

por tanto de manipulación a gran escala del medio ambiente-

la predicción del futuro de dicho medio se hace básicamente inviable debido a un

factor de intencionalidad que no podemos tener en cuenta. Sólo podemos

conformarnos con especulación informada que no contradiga ningún principio

fundamental.

Al igual que hace

medio siglo pocos investigadores se tomaban suficientemente en serio el estudio

físico de los orígenes del universo, la escatología cósmica —el estudio del

futuro a largo plazo del universo— sigue siendo una disciplina que no goza

precisamente de mucha popularidad en entonos académicos “serios”. Esto se debe a

que nadie pueda obviar la intencionalidad de la vida inteligente como uno de los

factores que debería tenerse en cuenta, y la intencionalidad de la inteligencia

está estrechamente relacionada con los valores, que no es precisamente un

concepto que tenga buena fama en las ciencias naturales. Recordemos la máxima de

Jaques Monod en su obra ya clásica El Azar y la Necesidad: “Cualquier

confusión entre conocimiento y valores es ilegítima y está injustificada”.

Dicho tabú nació en el seno del enfrentamiento entre ciencia y religión con la

aparición de El Origen de las Especies. Pero hoy en día, la investigación

está financiada por estados supuestamente laicos, donde la gran mayoría del

público —aunque sumido aún en el pensamiento mágico—, parezca sin embargo

aceptar la empresa científica como algo necesario[37].

¿Por qué entonces no librarnos de

prejuicios del pasado, extrapolar nuestro conocimiento actual y asumir sus

consecuencias?.

Para que una especie termine en

la extinción no hace falta que fracase desde el punto de vista de la adaptación

al medio, sólo es necesario que el éxito en la supervivencia de sus individuos

sea algo menos frecuente. Desde luego, ninguna especie ha logrado, gracias a la

tecnología, una capacidad de adaptación al medio como el ser humano, que pudiera

aumentar con el tiempo gracias al desarrollo tecnológico.

Todos entendemos que el futuro a

corto plazo —decenas a centenares de años— de la humanidad sólo dependa de

nuestra capacidad para no autoaniquilarnos por motivos de competición por los

recursos o fanatismo racial y/o religioso. Afortunadamente, la complejidad

social de finales del siglo XX y principios del siglo XXI parece hacer

improbable —en una extrapolación limitada de la historia— el desencadenamiento

de una guerra nuclear a gran escala, si bien no parezca improbable que se puedan

producir escaramuzas entre estados o terrorismo a media escala que mate a

cientos de miles e incluso varios millones de seres humanos. Tampoco podemos

predecir la influencia humana sobre la evolución de la atmósfera, pero nada

parece prohibir ser optimista —pues no nos queda más remedio— y confiar en que

la humanidad podrá superar los primeros obstáculos que ella misma ha generado.

Escenarios más pesimistas serán comentados más adelante en la sección quinta.

Pero la suerte es otro

de esos factores no despreciables en la historia natural de las especies. De

hecho, algunos genetistas barajan la posibilidad de que todos seamos

descendientes de un pequeño grupo de homo sapiens al borde mismo de la extinción

hace unos 65,000 años donde la población pudo reducirse hasta menos de

10,000 individuos[38].

¿Qué

ocurre con sucesos naturales violentos que no dependan de nosotros?. ¿Podrá

librarnos la tecnología de catástrofes a escala planetaria?. Después de ver

filmes como Armageddon y Deep Impact uno sale más bien con cierto pesimismo

sobre la creatividad humana, pero al menos ahora todo el mundo parece más o

menos consciente de la necesidad de un programa de seguimiento de objetos en

órbitas que pudiesen acercarse peligrosamente a la Tierra con objeto de predecir

un posible impacto con el suficiente tiempo de antelación para tomar medidas,

como la de instalar un cohete que desvíe la órbita del intruso. Una explosión

nuclear, aunque algo más hollywoodiense, sería una peor opción, pero en último

remedio más nos valdría un asteroide fragmentado que uno con todas sus

dimensiones. Parece así factible evitar un tipo de armagedón que podría ocurrir

con mucha probabilidad dentro de los próximos cien millones de años.

Más difícil de

imaginar es lo que podríamos hacer en el caso de un fenómeno tan violento como

una supernova cercana, una colisión de estrellas de neutrones o un estallido de

rayos gamma. Las dosis de radiación serían letales si uno de estos objetos

estuviera dentro de una distancia de unas pocas decenas de años luz y en eventos

de extremada violencia incluso dentro de unos pocos miles de años luz.

El aumento de luminosidad

solar mencionado en la sección 3.2 empezará a convertirse en un problema grave

dentro de aproximadamente un eón. Una posible solución que ha sido sugerida

recientemente podría emplear técnicas de ingeniería para migración planetaria

como la de asistencia gravitatoria utilizando objetos del cinturón de Kuiper —un

conjunto de miles de millones de comentas situados en órbitas más allá de

Neptuno y hasta unas 50 unidades astronómicas—

Sin embargo parece probable que

en algún momento anterior se intenten colonizar otros sistemas estelares.

Asumiendo tecnología ya existente de propulsión de cohetes y la posibilidad de

que los colonizadores —ya sean humanos o robots autoreplicantes— tengan la

capacidad de reenvío de nuevas colonias a otros sistemas estelares, John Barrow

y Frank Tipler han mostrado que se pueden aplicar teorías de colonización de

islas con estrategias eficientes para conquistar la galaxia entera en periodos

de tiempo del orden de unos pocos millones de años. Esto permitiría la

subsistencia segura de nuestros descendientes por al menos otros diez eones, al

evitar que los cataclismos locales acaben con toda la civilización humana.

La estrategia

podría ser generalizada a la

colonización de una parte cada vez más importante del universo observable. Por

lo que en última instancia es la cosmología —ciencia que estudia el origen,

evolución y destino del universo— la que podría tener la última palabra sobre

las posibilidades de la civilización a muy largo plazo.

En 1979, Freeman Dyson

convirtió en ciencia las especulaciones sobre el futuro de la vida a muy largo

plazo en un artículo admitido por una revista académica de prestigio. El trabajo

pionero de Dyson establecía las definiciones básicas que permitían especular con

cierta formalidad sobre los límites de la civilización en el futuro

arbitrariamente distante. La idea de Dyson consistía en pensar en la vida como

en un sistema material que procesa información con una determinada tasa

metabólica que depende de su temperatura corporal y cuyo tiempo subjetivo está

delimitado por la cantidad de operaciones —"pensamientos"— que pueden ser

realizadas en un determinado tiempo físico.

En un universo en expansión eterna, la crisis

energética es un handicap continuo al que se enfrenta cualquier civilización. El

problema básico no es tanto la disponibilidad de energía como el hecho de que a

medida que el universo se expande resulte cada vez más costoso extraerla. La

única manera de evitar este handicap perece sencilla: ¡hacer más con menos!.

Bajo esta premisa Dyson encuentra una vía de escape mediante la reducción de la

tasa metabólica en periodos de hibernación cada vez más numeroso y largos.

Puesto que el tiempo de expansión es eterno, por muy lentos que sean los

procesos metabólicos, el número de ellos pudiera divergir. El tiempo subjetivo

de la vida podría así ser eterno. ¡La vida podría existir para siempre y tener

un número de pensamientos infinito!.

|

|

|

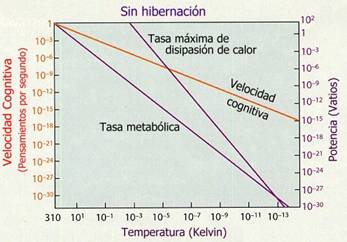

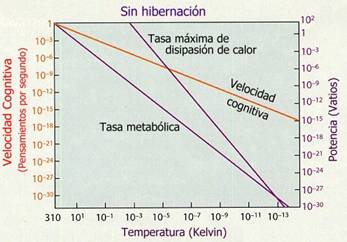

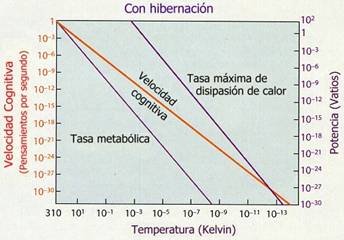

Figura 3. A

medida que desciende la temperatura, disminuye la energía consumida

(tasa metabólica) a costa de ralentizar el procesamiento de información

(velocidad cognitiva). Si la tasa metabólica cayera más rápidamente que

la velocidad cognitiva, el número de pensamiento podría incrementarse

sin límites. Pero siempre está presente el problema de la disipación de

calor, que podría ser solucionado con periodos de hibernación que

redujeran la tasa metabólica promedio. Imagen adaptada de Krauss &

Starkman 2000.

|

Lawrence Krauss y Glenn Starkman rehicieron los cálculos de Dyson y han

encontrado dos dificultades básicas. Primero está la imposibilidad de construir

despertadores para los periodos de hibernación. Los despertadores tendrían que

operar con precisión para tiempos cada vez mayores, a la vez que consumir menos

y menos energía, ambas cosas en principio limitadas por el principio de

incertidumbre de Heisenberg. Segundo, los organismos podrían colectar sólo una

cantidad finita de materia y energía, por lo que sólo es posible una capacidad

de memoria finita y el procesamiento de una cantidad finita de información.

Pero la visión más pesimista de todas la

obtuvieron Krauss y Starkman cuando investigaron lo que sucedería en un universo

en expansión acelerada dominado por una constante cosmológica, tal y como parece

ser el caso según indican las observaciones disponibles hasta la fecha. El valor

medido de la constante cosmológica introduce una especie de efecto gravitatorio

repulsivo que obliga al universo, a partir de determinado momento, a acelerar su

expansión. Un universo con constante cosmológica posee un límite inferior de

temperatura que puede ser alcanzada, impuesto por un baño de radiación térmica

conocida como radiación de Gibbons-Hawking —análoga a la radiación térmica

emitida por un agujero negro—. La vida en tal escenario estaría condenada a la

extinción al carecer en algún momento de un foco frío que le permita realizar

trabajo útil. El universo terminaría entonces como un baño térmico de radiación

a temperatura —más bien fresquita— de unos 10-29 kelvin y algunas

partículas subatómicas en eterna dilución, donde por supuesto nadie estaría allí

para verlo. Como nota ligeramente optimista, decir que las escalas de tiempo

hasta agotar toda posibilidad de realizar trabajo útil son del orden de 1050-10100

años, lo que representa en los patrones humanos habituales una auténtica

eternidad.

|

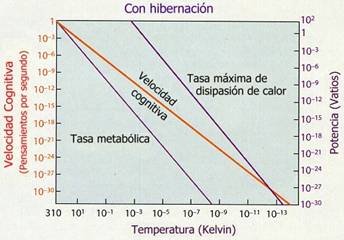

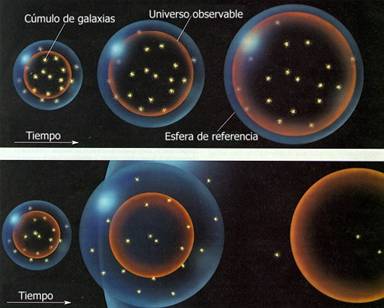

Figura 4. Dos

modelos de universo en expansión. Arriba un modelo clásico de expansión

desacelerada. La escala del universo (esfera de referencia) aumenta de

tamaño aproximadamente una vez y media cuando el tiempo transcurrido se

duplica. El universo observable aumenta proporcionalmente al tiempo y

por tanto más rápido, con lo que cada vez podemos ver mayor parte del

universo. En cambio, en un universo en expansión acelerada (abajo), la

escala aumenta de manera exponencial mientras el universo observable

aumenta de la misma manera que en el caso anterior. La cantidad de

objetos que podemos ver disminuye con el tiempo y el observador termina

por quedar aislado del resto del universo. Adaptada de Krauss & Starkman

2000 |

|

Katherine Freese y

Willian Kiney han mostrado sin embargo cómo se podría superar esta última

dificultad si la aceleración del universo fuese producida no por una constante

cosmológica, sino por otros tipos de energía oscura como quintaesencia –análoga

a una constante cosmológica que puede variar con el tiempo–. Además, parecen

encontrar un punto débil en los argumentos de Krauss y Starkman que permitiría

la construcción de despertadores para los periodos de hibernación y la

continuación indefinida del procesamiento de información. Freese y Kiney sin

embargo no encuentran ninguna escapatoria al problema de la disponibilidad de

memoria adicional. Esto obligaría a estos seres bien a morir como individuos

–borrando sus memorias y olvidando sus orígenes– o bien, como mucho, a repetir

de forma cíclica los pensamientos y terminar en una especie de eterno retorno

Nietzschiano, un escenario que no parece demasiado deseable si no se aspira a

terminar como los trogloditas del magnífico cuento de Borges El Inmortal,

incluido en su obra El Aleph.

En situaciones desesperadas uno tiene que buscar

la salida de emergencias. Pero, ¿queda algún lugar donde ir cuando se haya

consumido el universo entero?. ¿Existe más de lo que vemos?. Varios frentes

apuntan a que la respuesta es afirmativa. Al menos podemos estar relativamente

seguros de que existen otros universos, si entendemos por ello regiones que

están más allá de nuestro universo observable.

El universo observable no es más que el conjunto

de todos los objetos desde los que nos ha podido llegar la luz. Como la luz ha

estado viajando un tiempo finito, sólo podemos observar una región finita del

universo aún cuando éste fuese infinito. El universo observable es inmenso

comparado con las dimensiones a las que estamos acostumbrados incluso en

astronomía. Una estimación de su tamaño nos lleva a escalas de varias decenas de

miles de millones de años luz.

En un universo cuya expansión estuviese frenando

con el tiempo, nuestro universo observable se haría cada vez mayor y nada

impediría ir acaparando nuevas regiones del universo. Eso es lo que hacía tan

apetecible para Dyson esta variedad de universos. Pero en un universo que

acelera su expansión —tal y como parece ser el que habitamos— existe un

horizonte de eventos que limita nuestra comunicación con el resto del universo,

y lo que es peor, los objetos lejanos van atravesando este horizonte de manera

que iremos perdiendo comunicación con la mayor parte del universo a medida que

transcurra el tiempo (ver fig. 4).

|

¿Qué hay más allá de ese horizonte?. La

respuesta está en función del modelo que utilicemos para explicar el origen del

universo. Uno de los más prometedores, conocido como inflación caótica [Linde

1994], nos sugiere la existencia de un universo base probablemente infinito

formado por subuniversos también infinitos —conocidos como universos bebé—

tremendamente irregulares donde existen burbujas homogéneas en expansión que

pueden tener tamaños típicos del orden de 10100000000000 (¡uno

seguido de un billón de ceros!). Como

antes, ponga el lector las unidades que desee a este número colosal.

Andrei Linde —el inventor del

modelo de inflación caótica— también ha propuesto una estrategia de migración a

través de las diferentes regiones de este fantástico multiverso [Linde 1988].

Linde estudia la manera de enviar un mensaje codificado en las constantes de la

física a un nuevo universo creado a partir del progenitor. Para ello, en el

lejano futuro deberemos ser capaces de crear artificialmente universos bebé.

Para aquel que lo dude, la receta lleva tiempo en los libros de cocina de la

física. Alan Guth —inventor oficial de la idea de inflación— nos la proporciona:

Cójanse unos 10 kg de partículas de unos 15 GeV de energía. Comprímanse hasta

crear un agujero negro. Déjese reposar hasta que se desintegre vía radiación de

Hawking. Desconectado causalmente de nuestro universo aparecerá un “universo

bebé” —que Guth prefiere llamar universo de bolsillo—. Si la receta falla

o tiene dificultades para conseguir los ingredientes, consúltese a un buen chief

dentro de 10 eones, unos más unos menos. |

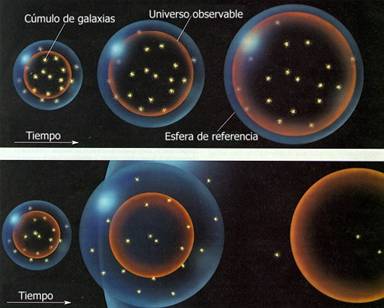

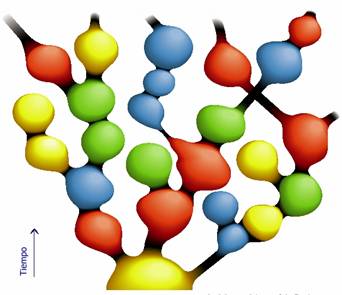

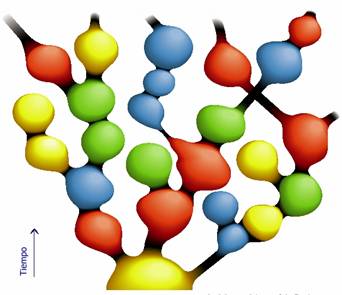

Figura 5.

Multiverso auto-reproductor estacionario que podría producirse en

un escenario como inflación

caótica. Cada burbuja— a veces denominadas universos bebé—

corresponde a un universo descrito por el modelo del Big Bang. Los

diferentes colores corresponden a pequeñas diferencias

—“mutaciones”— de parámetros cosmológicos y leyes de la física

respecto al universo progenitor. [Linde 1994].

|

Jaume Garriga —de la universidad

autónoma de Barcelona— y colaboradores han analizado recientemente si realmente

es factible enviar mensajes a universos creados artificialmente. Y aunque

parecen surgir todo tipo de escollos —incluida la dificultad de imaginar un

contenedor material para un mensaje que supere con éxito algo parecido a un

periodo de expansión exponencial y un Big Bang —tal y como probablemente se

produjo al principio de nuestro universo—, la buena noticia es que en principio

nadie encuentra un argumento de imposibilidad

El mensaje en la botella cósmica

podría ser la última esperanza de una civilización condenada a la extinción en

el escenario más pesimista de Krauss y Starkman de un universo dominado por la

constante cosmológica. Puesto que la cantidad de información que se puede enviar

en un mensaje de este tipo parece limitada por las leyes de la física, y la

probabilidad de éxito es ciertamente baja, la estrategia obvia parece ser la de

enviar un número suficientemente elevado de mensajes a diferentes universos bebé

con la información para construir algún tipo de auto-replicador en grandes

cantidades, de tal forma que confiáramos en su éxito de implementación en una

especie de panspermia generalizada. Al mismo tiempo, las buenas nuevas para

nuestros herederos podrían quedar explícitas en algún lugar seguro. De hecho,

después de señalar lo anterior, resulta provocador que —como menciona Lee

Smolin— en muchas especies se encuentren fragmentos de ADN que no parezcan jugar

ningún papel biológico obvio [Smolin 1997].

Aún en el caso más

especulativo de un Big Rip en el final de los tiempos, una fuga a través de

agujeros de gusano de “boca ensanchada” a otros universos justo en el último

momento podría ser incluso una digna escapada.

De esa manera —y como nota

optimista— nuestros descendientes del futuro y sus proyectos podrían continuar

propagándose indefinidamente por nuevos universos, con lo que la cantidad de

recursos disponibles bien podría ser perfectamente ilimitada.

4.6

Re-inventándonos a nosotros

mismos

El planteamiento de apartado

anterior nos lleva a una variante de la famosa pregunta de Fermi: “si existen

otras civilizaciones avanzadas, ¿por qué no están ya aquí?”. Si el proceso

anterior se ha desarrollado en un número enorme —¿infinito?— de otros universo,

¿por qué no somos nosotros herederos del mensaje en la botella

cósmica?—obviando la posibilidad altamente especulativa del ADN superfluo—.

Existe una respuesta

afirmativa algo extravagante delineada por Edward Harrison: selección artificial

de universos.

Pero vayamos por

partes. Lee Smolin ha propuesto un escenario especulativo en el que cada

universo existente es el residuo de la “explosión” de un agujero negro

previamente formado en otro universo progenitor [Smolin 1997]. Cada universo

nace con un conjunto de ciertos parámetros físicos

¾sus

“genes”¾.

A medida que este universo se expande se crearían nuevos universos con

parámetros físicos similares, pero que —como propusiera John Wheeler— habrían

variado ligeramente debido a fluctuaciones producidas por la alta entropía del

interior del agujero negro

¾el

análogo de una mutación¾.

El proceso se repite reiteradamente, generándose una progenie de universos que

tenderán hacia una población dominada por aquellos que maximicen el número de

agujeros negros que puedan producir.

En un escenario de estas características,

Harrison propone que una civilización con tecnología de manipulación de universo

à la Guth podría crear universos con ciertas características determinadas

—a imagen y semejanza del que habitan—, aunque quizás con ligeras variaciones

aleatorias de las constantes de la física imposibles de controlar. En otras

palabras, un proyecto de ingeniería cósmica que crearía un universo capaz de

producir vida. Cada universo tendría su propio Hacedor de Mundos, una versión

más bien materialista de Dios. Pero si tal fuese el caso, cómo responder a la

pregunta sobre los orígenes del universo progenitor que no fue a su vez creado

por uno de esos Hacedores de Mundos. La respuesta –en este escenario– podría ser

tan tremendamente familiar como que antes de la selección artificial existió la

selección natural à la Smolin. De este modo los partidarios de la mal

llamada teoría del Diseño Inteligente tendrían razón, ¡aunque con los argumentos

equivocados!. Irónicamente, el Gran Diseñador no sería más que el resultado de

la peligrosa idea de Darwin —parafraseando el título del libro del filósofo

Daniel Dennet— llevada a la mayor escala posible.

¿Y si el universo no se expandiera para siempre y volviera

a colapsar en el futuro?. La predicción del comportamiento futuro del universo

no es un asunto tan obvio como nos han enseñado la mayoría de libros de

divulgación de cosmología. La posibilidad de que el universo pueda finalmente

empezar a contraerse y terminar en un Gran Crujido (Big Crunch) podría depender

de otros factores diferentes de la densidad de materia y energía. Así por

ejemplo, aunque un universo con constante cosmológica —tal y como parecen

sugerir las observaciones actuales que podría ser el nuestro— es en principio un

universo que se expandirá indefinidamente, podría ocurrir que esa constante

cosmológica aparente fuese en realidad generada por un campo escalar dinámico

cuya densidad de energía disminuiría con el tiempo hasta desaparecer y revelar

una verdadera constante cosmológica de signo contrarío que provoque la detención

de la expansión y el futuro colapso [Krauss & Turner 1999].

Si ese fuera nuestro último destino, John Barrow y Frank

Tipler han propuesto la manera de manipular la forma de un colapso final

asimétrico de un universo cerrado [Barrow & Tipler 1986, Tipler 1994]. El

objetivo último de llevar a cabo dicha manipulación sería el de obtener una

fuente inagotable de energía para la vida que podría darle una capacidad de

cómputo y una memoria que podría crecer sin límites antes del colapso final del

universo. Así, la velocidad de procesamiento de información podría crecer

ilimitadamente de manera que en un tiempo muy breve se podría procesar o

“pensar” lo que sólo parecería posible en toda la eternidad.

En un polémico libro titulado La Física de la

Inmortalidad: Cosmología moderna, Dios y la resurrección de los muertos, el

propio Frank Tipler ha llevado extremadamente lejos esta última idea. Utilizando

el hecho —mencionado en la sección previa—

de que las capacidades de cómputo y memoria podrían, en ciertas condiciones,

aumentar indefinidamente, Tipler especula con la posibilidad de que la red de

seres inteligentes que pueblen un universo cerrado en los momentos

inmediatamente anteriores al colapso en la singularidad final podrían simular de

manera ilimitadamente precisa —lo que Tipler denomina emulación— todos los

universos y seres humanos posibles y de esa manera resucitarnos a todos como

emulaciones en un entorno virtual familiar pero mejorado; en otras palabras ¡el

Cielo!. ¡Así como suena!.

La pregunta que el lector se estará haciendo en

este momento es si esto es ciencia o una broma. La respuesta es que se trata de

especulación informada muy contaminada por deseos. Frank Tipler creó este

escenario –que denominó Teoría del Punto Omega– junto a John Barrow en otro

polémico libro titulado The Anthropic Cosmological Principle —El

Principio Antrópico Cosmológico— y posteriormente publicó cuatro artículos más

en sendas revistas especializadas. Desgraciadamente para la credibilidad de

Tipler, revistió a un escenario matemáticamente bien elaborado y coherente de

teología cristiana al más puro estilo de otros teólogos como Pierre Teilhard de

Chardin, del que tomó prestado el concepto de Punto Omega. Así las recensiones

de su libro no fueron precisamente condescendientes con Tipler. El cosmólogo y

cuáquero sudafricano George Ellis lo calificó de “obra maestra de

pseudociencia” en su recensión de Nature. Aunque Ellis tienes sus

razones técnicas, en el resto de la critica se le ve el plumero —Ellis

curiosamente ha dicho: “Existe una cantidad inmensa de datos que apoyan la

existencia de Dios. La cuestión es cómo evaluarlo”—, dejándose al igual que

Tipler, arrastrar por los deseos más que por los buenos argumentos.

El físico británico David Deutch, en su libro

La Fábrica de Realidad describe el escenario de Tipler desnudo de cualquier

interpretación teológica. La conclusión de Deutch es que, aunque uno no pueda

por supuesto hablar con certeza de lo que sucederá dentro de decenas o

centenares de miles de millones de años, actualmente no podemos descartar la

posibilidad de nuestros descendientes de producir entornos de realidad virtual

excepcionalmente precisos al estilo del filme Matrix. Deutch argumenta en

este último punto de manera bastante más sobria y directa que Tipler.

Lo que sí está claro es que el escenario básico

de Tipler es atractivo y al menos es falsable: predice que habitamos un universo

cerrado que terminará en un Big Crunch (Gran Crujido). De momento las

observaciones disponibles y ciertos supuestos de simplicidad parecen indicar que

eso no será así. Pero ya hemos señalado que la predicción de la evolución futura

del universo es incierta, al menos con la física que conocemos en la actualidad.

Que nuestros descendientes del futuro lejano sean capaces

de realizar simulaciones virtuales tremendamente precisas nos lleva de nuevo a

otra variante de la pregunta de Fermi. ¿Por qué no estamos viviendo ya en una

simulación?. Esta pregunta aparentemente tan inocente nos introduce en sendas

argumentativas inesperadas. Nick Bostrom ha mostrado que la hipótesis de no

estar viviendo en una simulación es en realidad la menos obvia de ambas

alternativas, bajo el supuesto que sea posible realizar dichas simulaciones

virtuales en algún momento del futuro.

La cuestión que surge entonces es cómo probar que estemos

viviendo en un universo simulado. Desde luego que en una emulación á la

Tipler la pregunta carecería de sentido porque una emulación es por definición

indistinguible de la realidad para los seres simulados. Incluso podemos

descartar la emulación á la Tipler desde el momento que observamos que

este mundo no es precisamente el mejor de los imaginables —salvo que quisiésemos

meternos en el dudoso terreno de la ética de inteligencias futuras—. Una posible

línea argumentativa más directa podría ser que quizás el mejor de los mundos

imaginables sería aquel en el que uno pudiera vivir todas las vidas posibles.

Desde que las mejores teorías de las que disponemos parecen sugerir la

existencia de universos paralelos (ver más abajo) con copias del lector viviendo

todas las posibilidades que no contradigan principios fundamentales, voìla,

¡quizás no estemos más que descubriendo que ya estaríamos de hecho en la

emulación tipleriana!.

Pero las civilizaciones con recurso más limitado que las

del escenario de Tipler tendrán que ahorrar en cómputos y disminuir la

“resolución” de las simulaciones virtuales a valores aceptables que mantengan la

fidelidad de la ilusión —tal y como de hecho hacen las simulaciones actuales—.

Tendremos así que convertirnos en personajes del filme Planta 13 y buscar

defectos de simulación. Desde luego, si los proveedores del software del futuro

son herederos del estilo Microsoft, el lugar donde buscar está claro: patchs.

Bromas aparte, John Barrow precisamente ha señalado que en un universo simulado

uno esperaría violaciones ocasionales o reajustes en las leyes físicas de la

simulación, con lo que desenmascarar la simulación no requiere más que en

definitiva seguir haciendo ciencia.

Si después de leer este último párrafo el lector queda

realmente preocupado por sus estatus ontológico, no hay por qué alarmarse. Ya

están disponibles algunos consejos para evitar en cierta medida que Matrix

decida apearnos de la simulación: preocuparse menos por los demás, vivir al día,

intentar que haya más riqueza en el futuro, intentar participar más en eventos

trascendentes de la historia, ser más entretenido e interesante y mantener a la

gente famosa lo más cerca de uno posible, tratar de hacerlos felices y que se

interesen en uno.

¿Y si existieran copias del lector leyendo este artículo?.

¿Copias idénticas a usted en un planeta idéntico a la Tierra con el mismo poder

de decisión para seguir leyendo el artículo o dejarlo a un lado e irse a hacer

algo más fructífero?. Aunque parezca una locura, esa copia debería encontrarse

no mucho más allá —en una estimación algo conservadora—de unos

101029

metros —¡un uno seguido de cien mil millones

de trillones de ceros!—, si aceptamos el modelo más popular de universo que

sugieren las observaciones disponibles. Más aún, en otra estimación

conservadora, a unos

1010115

metros debería haber un universo observable

—una esfera de unos 90 mil millones de años luz de diámetro— indistinguible del

nuestro [Tegmark 2003].

Típicamente, el futuro de nuestra copia debería empezar a

divergir del nuestro a partir de este momento. Peor aún, debería haber una

cantidad infinita de copias, con lo que en un universo infinito típico, todas

las posibilidades que no contradigan las leyes de la naturaleza serán

realizadas. Y aunque un impacto de meteorito destruyera mañana nuestra

civilización, infinitas copias idénticas de esta civilización continuarían

existiendo y, si ninguna ley física lo impide, un número infinito de copias de

todos nosotros con nuestros mismos pasados continuará viviendo para siempre.

El lector podría argüir que ninguna de esas copias sería en

realidad ella o él. El problema de la identidad puede ser un problema filosófico

de primera magnitud, pero la realidad es que la impresión subjetiva del yo

inmutable es probablemente sólo eso: una recreación de nuestro cerebro. En

realidad los seres humanos cambiamos con el tiempo no sólo nuestro aspecto

físico, sino nuestras ideas, nuestra forma de ser y nuestras prioridades. La

ilusión de continuidad probablemente es una recreación de nuestras mentes basada

en la memoria a largo plazo que se reconstruye día a día alimentada por la

familiaridad del entorno y las historias compartidas con las personas con las

que nos relacionamos diariamente.

Así, cuando muramos, todavía existirán infinitos individuos

cuyo universo se creó en un big bang idéntico al nuestro, que vivirán en un

planeta idéntico al nuestro donde surgió una especie denominada homo sapiens,

copia exacta de la que habita en nuestro planeta y que ha seguido

acontecimientos históricos idénticos a los de nuestra historia, naciendo de

manera idéntica y viviendo una vida en todo momento idéntica a la nuestra que

sólo en determinado momento empezó a divergir, por ejemplo, sobreviviendo al

incidente que causó la muerte a una de nuestras copias —¡en realidad

infinitas!—. Un escenario tal sería básicamente indistinguible del escenario de

Tipler de una emulación del universo con todos los seres humanos posibles

viviendo todas las vidas posibles.

Resulta curioso señalar que la existencia de universos

paralelos podría manifestarse observacionalmente. Una posibilidad es lo que a

veces se denomina ajuste delicado de las constantes de la física y parámetros

cosmológicos. Pongamos una analogía mundana para entendernos. En una tienda de

antigüedades compra usted un jarrón de porcelana del que le han dicho que sólo

existe una copia. De repente descubre en su interior la existencia del número

1968 marcado en su superficie. El número coincide con el año de su nacimiento.

Tal coincidencia requeriría una explicación inverosímil, a no ser que usted

suponga que en realidad es una serie de varios miles de jarrones de imitación

que llevan numeración de serie y que a su ciudad llegó el lote 1900-1999. La

inferencia de la existencia de muchos más jarrones con número de serie hace que

la coincidencia, aunque curiosa, deje de ser tan extremadamente improbable.

En el universo que habitamos parece existir una

coincidencia igual de misteriosa en algunos parámetros como la constante

cosmológica, cuyo valor está tan exquisitamente ajustado que permite la

existencia de las condiciones necesarias para la vida —a través de posibilitar

la existencia de galaxias—. Una explicación natural de este ajuste misterioso

podría ser la existencia de un número inmenso de universos donde este parámetro

tome diferentes valores de forma aleatoria. De manera análoga al caso del número

en el jarrón, deja de ser tan misterioso entonces que la constante cosmológica

que observamos pueda tener el valor que tiene y de hecho deba tenerlo para poder

permitir la existencia de observadores como nosotros.

Esta última idea —el hecho de que algunos parámetros como

la constante cosmológica tenga un valor que está relacionada con el hecho de que

nosotros podamos estar aquí— se ha conocido para su infortunio como Principio

Antrópico [Hernández P.J. 2000]. En realidad, la constante cosmológica es uno de

los parámetros que determina la posibilidad de existencia de las galaxias. En el

caso de que su valor hubiera sido algo distinto, no hubiera galaxias hoy en día,

tampoco habría planetas y el homo sapiens no podría haber evolucionado en uno de

ellos. Si sólo existiera un universo, esa coincidencia sería tremendamente

misteriosa y nos podría hacer caer en alguna forma de argumento del diseño o

teísmo. Pero la existencia de universos paralelos nos proporciona una

explicación natural del ajuste preciso de los parámetros cosmológicos. Por

supuesto, podrían existir otras explicaciones, pero en los modelos más

competentes de universo como el inflacionario, la existencia de un gran número

de universos paralelos —de hecho un número infinito— es una consecuencia natural

de los mismo, por lo que podemos cerrar perfectamente el círculo explicativo

[ver sin embargo Davies 2003 para una buena crítica a esta manera de proceder].

Millones de personas añoran la inmortalidad cuando no saben lo que hacer con

ellos mismos en una tarde lluviosa de Domingo. Susan Ertz.

Después de tanto optimismo

desmesurado quizás convendría enfriar la cabeza con un poco de pesimismo

consolador. El Argumento del Día del Juicio Final nació simultáneamente al

Principio Antrópico moderno de la mano del astrofísico Brandon Carter, pero fue

traído al estrellato en un artículo de Richard Gott III publicado en Nature en

1993 donde básicamente concluía que si nos encontramos razonando en un momento

aleatorio de la vida de un fenómeno pasajero, la duración futura de éste estará

comprendida entre una fracción de 1/39 y 39 veces su edad presente con un 95% de

confianza. Eso significa, que si otorgamos al Homo Sapiens una edad de unos

200,000 años y razonamos como si viviéramos en un momento aleatorio del tiempo

que dure la humanidad, podemos asegurar con un 95% de confianza que la especie

humana no se extinguirá hasta al menos dentro de unos cinco mil años y que se

extinguirá, con toda probabilidad, antes de unos ocho millones de años, número

este último que sorprendió en buena medida a Gott por su similitud en orden de

magnitud con la duración de otras especies ya extintas.

Está de más decir que

el artículo de Gott provocó una lluvia de réplicas y contrarréplicas que se

prolonga hasta la actualidad [ver Anthropic-Principle.com]. Pero el argumento de

Gott —una versión temporal del principio de mediocridad o Principio Copernicano—

no es más que una versión débil de un argumento mucho más general y

aparentemente más poderoso.

La idea básica es la siguiente:

supongamos que participamos en un extraño sorteo donde tengamos que escoger una

papeleta numerada de una de dos urnas indistinguibles. Sabemos que una de las

urnas contiene un millón de papeletas numeradas consecutivamente de uno a un

millón y la otra urna sólo diez papeletas numeradas de uno a diez. Extraemos una

papeleta de una urna cualquiera y nos sale una con el número siete. ¿De qué urna

hemos sacado la papeleta?. Un cálculo directo usando el teorema de Bayes nos

lleva a que he elegido seguramente —99,999 % de probabilidad— la urna que

contenía diez papeletas.

Ahora cambiemos en el

ejemplo anterior las urnas por dos civilizaciones humanas. Una con un número

total de seres humanos nacidos de cien mil millones y otra con digamos algunos

trillones de seres humanos. Ahora resulta que el lector ocupa, en orden de

nacimiento desde el principio de la raza humana, un número correspondiente a,

digamos, sesenta mil millones —que es una estimación del número de seres humanos

que ha nacido hasta la fecha—. ¿A cuál de las dos civilizaciones pertenecerá el

lector?. Si uno supone ser un miembro aleatorio de una clase de objetos que

denominamos seres humanos, por el mismo razonamiento de la urna, es mucho más

probable que pertenezca a una civilización cuyo número total de seres humanos no

exceda en ningún momento en muchos órdenes de magnitud el número de seres

humanos que han existido hasta el momento. Este argumento parece marcar un

límite no demasiado lejano a una posible extinción total del ser humano, de ahí

que sea conocido como argumento del Día del Juicio Final.

Algunos han

interpretado este resultado como un aumento de la probabilidad de algún tipo de

calamidad planetaria de los tipos mencionados anteriormente. Y no es necesario

decir que se han puesto infinidad de objeciones a este argumento. Muchas

objeciones tratan de demostrar la invalidez del resultado interpretando de forma

confusa el problema planteado. Una de las posibles pegas que sí parece tener

mucho sentido ataca la idea de clase de objetos. ¿Si los seres humanos

evolucionan hasta digamos cambiar de formato material y simular la consciencia

como un procesador de información en una red de tamaño planetario, seguirán

siendo “de clase” humanos?. Hay una posibilidad de salir del atolladero y

definir una clase de objetos que se denominan momentos-del-observador.

Una

aplicación práctica de este concepto sería la siguiente: ¿Por qué en un atasco,

el carril de al lado es aparentemente más rápido?. Una explicación directa sería

la de un efecto de selección sobre los momentos-del-observador. Si asumimos que

los carriles más lentos son los de mayor densidad de vehículos, uno pasará la

mayor parte del tiempo en carriles lentos y por tanto tendrá la impresión

certera de que los otros carriles son casi siempre más rápidos. Si identificamos

un momento-del-observador con un pensamiento —en el sentido de procesamiento de

información— el número de éstos podría divergir a infinito en el futuro, y el

argumento del juicio final dejaría de tener un sentido claro.

Si una guerra nuclear, un impacto

de meteorito o una explosión de una supernova cercana le parecieron al lector

formas terribles de extinción, no se vaya todavía, aún podemos darle ideas para

sus peores pesadillas.

La nanotecnología es la

manipulación de la materia átomo a átomo. La construcción de nano-robots

autoreplicantes en un futuro no muy lejano es una extrapolación no muy

descabellada de la tecnología presente. La naturaleza inventó esta tecnología

hace mucho tiempo con maquinaria celular como enzimas y ribosomas, por lo que

sabemos que de hecho es posible. No es difícil recrear escenarios del futuro no

muy lejano donde una carrera de armamentos de estas nanomáquinas haría parecer a

la guerra fría un amago de pelea de barrio [Drexler 1985].

Por supuesto que la

nanotecnología podría tener aplicaciones positivas inesperadas en la posible

replicación de la estructura cerebral en hardware inorgánico y la consiguiente

posibilidad de transhumanización comentada anteriormente. Incluso para aquellos

optimistas que han optado por la crionización de sus cuerpos o cabezas, la

nanotecnología podría ser la manera de replicar sus estructuras y traerlos de

nuevo a la vida.

Quizás sea la

nanotecnología la única tecnología del futuro que podemos prever podría encerrar

riegos autodestructivos evidentes. Un caso particular podría ser la propia

biotecnología como creadora de virus o bacterias —al fin y al cabo nanomáquinas

autoreplicantes— con un 100% de mortalidad. Y aunque no está tan claro cómo una

enfermedad con altos porcentajes de mortalidad pudiera acabar con una parte

considerable de la humanidad —aún en un mundo tan intercomunicado como el

nuestro— sí que tenemos ejemplo recientes de cómo una epidemia incluso limitada

podría tener efectos económicos desastrosos para una sociedad avanzada.

Otros escenarios de

autodestrucción mucho más especulativos que se han planteado implican la

creación en los aceleradores de partículas de agujeros negros o estados

metaestables del vacío que destruirían no sólo la vida en este planeta, sino

nuestra región del universo, o incluso en las visiones más catastrofista la

totalidad de nuestro universo observable.

Desde la detonación de la primera

bomba H —que hizo pensar a algunos en la posible deflagración de toda la

atmósfera de la Tierra— el miedo a que la manipulación de los núcleos atómicos

pueda desencadenar efectos destructivos inesperados surge casi con cada salto en

escalas energéticas disponibles en los aceleradores de partículas. Aunque nadie

desde luego pueda descartar el hecho de que un experimento en un acelerador de

partículas —en unas condiciones muy concretas que no se den en la naturaleza—

pueda desenmascarar efectos físicos desconocidos —¡de eso se trata

precisamente!—, no deberíamos perder de vista el hecho de que la naturaleza

pone en juego energías —rayos cósmicos, supernovas, etc— que siguen estando muy

lejos de nuestra capacidad tecnológica en un futuro de al menos unas cuantas

décadas.

Es difícil hacer

predicciones... Sobre todo si se trata del futuro.

Dicho danés habitualmente utilizado por Bohr

El nacimiento del pensamiento científico cambió al hombre

para siempre proporcionándole una manera de indagar en la naturaleza y obtener

respuestas a las que se puede dotar de un grado de certeza intersubjetivo. Se

creó así a un juez imparcial que define los que podemos entender por real y

diferenciarlo de lo que no está “ahí fuera”. Utilizando ese método nos hemos ido

dejando por el camino mitos, leyendas, creencias e incluso dioses y los hemos

sustituido por un universo tan inmenso, tan violento y tan ajeno a los deseos y

motivaciones humanas que quizás hayamos perdido la esperanza: la esperanza de un

futuro lejano donde la humanidad vea realizados todas sus utopías.

Espero haber convencido al lector que nuestra única esperanza es en realidad la

puramente materialista. La consciencia no es más que un procesamiento

algorítmico de información en un sistema físico que es el cerebro. Dicho proceso

podría ser en principio transferido a —o simulado en— un sistema físico

diferente. Esos procesos podrían interconectarse y hacerse más eficientes.

Durante dicha transformación, dejaríamos seguro de ser homo sapiens y podríamos

dejar incluso de ser humanos. No sabemos lo que esas superinteligencias

artificiales del futuro muy lejano podrían hacer o desear, pero desde luego cabe

la posibilidad de que al menos a algunas se les ocurra simular nuestras pequeñas

consciencias en entornos virtuales y traernos de nuevo a la existencia. Desde

luego, nada que conozcamos impide que estas inteligencias pudiesen tener un

tiempo subjetivo infinito para pensárselo. Y en un tiempo infinito, todo aquello

que pueda ocurrir ocurrirá de hecho. Quizás ya estemos realmente en una

simulación virtual, viviendo todas las vidas posibles en una infinidad de

universos paralelos; o quizás incluso seamos uno de los múltiples niveles de

seres simulados que en algún momento del futuro crearán a su vez nuevas

simulaciones. Una vez que hemos descubierto que el Cielo no

existe, ¿por qué no intentar reinventarlo y mejorarlo utilizando la ciencia y la

tecnología del futuro?.

¿Qué diferencia existe entre este escenario y el misticismo gratuito?. El

periodista científico John Horgan ha denominado a este tipo de especulaciones

con el calificativo de ciencia irónica, por su desconexión con la observación y

la experimentación en un futuro previsible. Toda extrapolación, aunque sea

realizada desde principios bien establecidos, es sin duda una operación

peligrosa, pero pienso que sería imperdonable no tomar en serio nuestras mejores

teorías sobre el mundo y llevarlas hasta el límite de lo imaginable para ver lo

que nos tienen que decir sobre lo que somos y lo que podemos ser.

No

debemos olvidar sin embargo que la historia nos ha dado una dura

lección sobre las predicciones del futuro,

aún las informadas. Pero tampoco deberíamos olvidar que el futuro suele ser más

imprevisible de lo que uno es capaz de imaginar. Quizás, después de todo, la

imagen científica clásica que nos daba un billete sin retorno hacia la extinción

eterna sea extremadamente probable y en cambio los nuevos escenarios a los que

apunta la “ciencia irónica” sean ilusos. Pero esa pequeña participación en la

Gran Lotería Cósmica es precisamente lo que yo llamo esperanza. Si dentro de la

propia ciencia hay lugar no sólo para una ética práctica sino incluso para la

esperanza, ¿podremos los hombres de ciencia de una vez por todas librarnos del

yugo de los prejuicios y la corrección política con esa creencia falsa y vacía

de contenido que llamamos religión?.

I.

Capacidad computacional del cerebro

La capacidad computacional del cerebro puede ser estimada a

partir de las siguientes cantidades

Número de neuronas ~ 1011

Número de sinapsis por neurona

~ 5000

Frecuencia de disparo neuronal

~ 100 Hz

Bits de información por disparo

~ unos pocos

Multiplicando estos números obtenemos ~ 1017

ips. Por supuesto ésta es una estimación cruda sin tener en cuenta las

complicaciones y que implica a todas las neuronas funcionando al mismo tiempo.