Die Fundumstände

Am Mittelberg bei Nebra, einem seit 1986 bekanntem Bodendenkmal in Sachsen – Anhalt,

durchsuchten Raubgräber mit Metalldetektoren den Boden, wobei sie auf einen Bronzehort stießen,

der aus der Himmelsscheibe, zwei prachtvollen Schwertern, drei Randleistenbeilen, sowie Ringen bestand.

Die Raubgräber verkauften den Fund illegal an einen Zwischenhändler für 31000 DM.

Dieser verkaufte den Fund abermals, diesmal für 200000 DM an einen Sammler im Ausland.

Der neue Besitzer erkannte ungefähr den Wert des Fundes und bot ihn u.a. dem Museum für

Vor- und Frühgeschichte in Berlin für 1000000 DM zum Kauf an. Man verständigte Prof. Dr. Harald Meller,

Landesarchäologe von Sachsen – Anhalt und die entsprechenden Behörden. Dank der polizeilichen

Ermittlungen konnte der Fund zurück nach Sachsen – Anhalt geholt werden. Zwar wurden die Fundzusammenhänge

bei der Raubgrabung zerstört, konnten aber, wenn auch nur mühsam und unvollständig, wieder rekonstruiert werden.

Die Echtheit der Himmelsscheibe

Durch aufwändige naturwissenschaftliche Methoden, wie der Röntgenfluoreszenz- und Neutronen-Aktivierungsanalyse,

konnte die Herkunft des in der Bronze enthaltenen Kupfers der Himmelsscheibe, sowie der Beifunde bestimmt werden.

Wie sich herausstellte, stammte das Kupfer aus dem prähistorischen Bergbaurevier vom Mitterberg

im Salzburger Land (Österreich). Und wenn man dazu die chemische Zusammensetzung der Metalle,

die Herstellungstechnik, sowie auch die Struktur der Korrosionsschicht berücksichtigt, kann man annehmen,

dass es sich bei der Scheibe tatsächlich um ein prähistorisches Objekt handelt und nicht um eine Fälschung.

Entwicklungsphasen der Himmelsscheibe

Die Himmelsscheibe entstand in fünf Phasen. Die Erste zeigte nur Vollmond, bzw. Sonne, den Sichelmond,

Sterne und Plejaden. In der zweiten Phase wurden die Horizontbögen hinzugefügt und in der dritten Phase

das Sonnenschiff. Während der vierten Phase erhielt die Scheibe eine Randlochung. In der letzten,

der fünften Phase wurde der linke Horizontbogen entweder absichtlich entfernt, oder er ging verloren.

Die Zeit der Himmelsscheibe in Mitteldeutschland

Während des Übergangs vom Neolithikum zur Frühen Bronzezeit entwickelte sich aus den Becherkulturen der

Schnurkeramik die nach einem Fundort in Böhmen benannte Aunjetitzer Kultur, die sich durch einen hohen

kulturellen Grad auszeichnete, der über lange Zeit hinweg bestand hatte. Da dies eine schriftlose Zeit war,

sind uns folglich weder Sagen noch Mythen überliefert worden.

Gelegentlich kann man in der Form von Bildfolgen, szenischen Einzeldarstellungen, Sinnzeichen und

Symbolen einen kleinen Einblick in die mythische Welt dieser Zeit erlangen.

Die Aunjetitzer Kultur zeichnete sich des Weiteren durch sehr starre Bestattungsriten aus. Die Toten wurden

in Schlafstellung, mit angewinkelten Beinen beigesetzt. Der Kopf wurde immer in Richtung Osten ausgerichtet,

was noch immer auf einen Bezug zu den Sonnenkulten des Neolithikums schließen lässt.

Die Bestattungen zeigen auch die sozialen Unter-schiede der damaligen Gesellschaft. Während die einfachen

Leute in Flachgräbern bestattet wurden, errichtete man für die „Fürsten“ kunstvoll aufgeschüttete Grabhügel.

Doch scheint im Verlauf der Zeit eine Art von Niedergang der bisher so streng angewendeten Sitten aufgetreten

zu sein. Der bisher starre Bestattungsritus bricht auf und die Sitte der Grabbeigaben scheint abzunehmen.

Zeitgleich mit den veränderten Bestattungsriten tauchen neue Gegenstände aus Metall auf. Die bisher verwendeten

Dolche werden durch Schwerter und Lanzen ersetzt.

Zum ersten Mal taucht das Symbol des Sonnenschiffes auf, welches auch auf eine religiöse Veränderung hinweist

und welches im Laufe der Bronzezeit noch eine bedeutende Rolle spielen wird. Es ist bemerkenswert, dass die

Niederlegung der Himmelsscheibe von Nebra in dieser Zeit des Umbruchs stattfand. Die Funde von Nebra scheinen

hier den Schlusspunkt frühbronzezeitlicher Traditionen zu setzten, aber sie zeigen auch gleichzeitig den

Neubeginn einer fortschrittlicheren Zeit an.

Wer ließ die Scheibe anfertigen und warum?

Es ist zu vermuten, dass die soziale Oberschicht, also die „Fürsten“ die Schätze des Landes, die zu dieser

Zeit aus Salz, Erzen, sowie dem Ertrag des äußerst fruchtbaren Bodens bestanden, kontrollierten. Auch waren sie

für den Handel mit Waren verantwortlich. Die Kontakte der frühbronzezeitlichen „Fürsten“ reichten von Spanien

bis Skandinavien, sowie auch von Italien bis in das Karpatenbecken. Diese Kontakte brachten nicht nur fremde

Waren, sondern auch neue, „fremde“ Ideen nach Mitteldeutschland. Die Wahrscheinlichkeit liegt nahe, dass jemand

aus dem sozial höher gestellten Personenkreis der Mitteldeutschen, frühbronzezeitlichen Gesellschaft den Auftrag

gab, dieses Objekt herzustellen, oder es sogar selbst anfertigte. Auch ist zu vermuten, dass Angehörige des

ursprünglichen Auftraggeber, seine Nachfolger, oder aber Angehörige der gehobenen Schicht die Himmelsscheibe

über mehrere Generationen in ihrem Besitz hatten und sie auch benutzten, wovon die verschiedenen

Entwicklungsphasen der Scheibe zeugen. Die frühbronzezeitlichen Fürsten waren stark abhängig vom Gedeihen

der Bodenfrüchte, deren Ertrag auch großen Anteil an ihrer Machtposition gehabt haben dürfte. Die Himmelsscheibe

ermöglichte es ihnen, den richtigen Zeitpunkt für die Aussaat, sowie für die Ernte zu bestimmen und somit die

herausragende Rolle in ihrer Gesellschaft zu festigen.

Wann wurde die Scheibe hergestellt und wie lange wurde sie genutzt?

Die Frage, wann die Himmelsscheibe tatsächlich hergestellt wurde, lässt sich nicht so einfach beantworten,

da es zu diesem besonderen Stück keine vergleichbaren Funde gibt, anhand derer man sie eindeutig einer Zeit

zu ordnen könnte. Als mögliches ältestes Datum für die Herstellung der ersten Phase der Scheibe, erscheint

der Beginn des 2. Jht. v. Chr., die Zeit der Mitteldeutschen Fürstengräber plausibel, da in dieser Epoche

das erste Mal die technischen und gesellschaftlichen Voraussetzungen gegeben waren, die die Herstellung eines

solch komplexen Werkes wie der Himmelscheibe ermöglichten. Die verschiedenen Entwicklungsphasen lassen darauf

schließen, dass die Bronzescheibe über längere Zeit in Gebrauch war, bevor man sie deponierte, doch geben sie a

uch nur einen kleinen Hinweis auf die eigentliche Nutzungsdauer. Durch die archäologische Datierung der Beifunde

ergibt sich für diese eine Begrenzung der Umlaufzeit von ungefähr 100 Jahren. Würde man diese Annahme auch auf

die Himmelsscheibe anwenden, hätten die verschiedenen Entwicklungsphasen der Scheibe auch in dieser relativ

kurzen Zeitspanne erfolgen müssen.

Setzt man nun also voraus, dass die Herstellung der Scheibe in die Zeit der mitteldeutschen Fürstengräber

fällt und sie dann zusammen mit den Beifunden um 1600 v. Chr. in Nebra deponiert wurde, würde die maximale

Nutzungsdauer bei ca. 400 Jahren liegen. Die minimale Nutzungsdauer würde sich zumindest noch auf den Zeitraum

beschränken, in denen auch die Beifunde ihre Umlaufzeit hatten, also ungefähr 100 Jahre.

Astronomische Betrachtung der Himmelsscheibe

Sieht man die Himmelsscheibe von Nebra das erste Mal, so hat man unweigerlich den Eindruck, dass hier Sonne,

Mond und Sterne abgebildet sind. Die auf den ersten Blick einfache Darstellung des Himmels lässt zunächst keine

anderen Assoziationen aufkommen. Jedoch erwiesen sich die eingehenden astronomischen Forschungen an der

Himmelsscheibe sehr viel schwieriger, als man vermuten könnte.

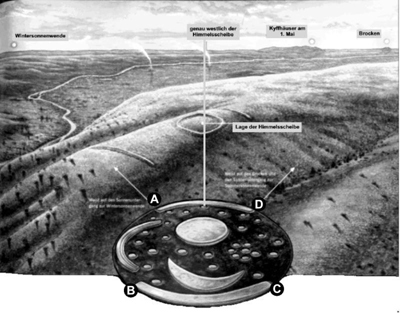

Wird die flach liegende Scheibe so aus-gerichtet, dass eine gedachte Linie vom Scheibenmittelpunkt am rechten

Rand des fehlenden Horizontbogens vorbei auf den Brocken zeigt, ist die Scheibe automatisch genordet, was die

Voraussetzung für die im Folgenden beschriebenen astronomischen Bezüge ist.

Wird die Scheibe am Fundort waagerecht gehalten, so beschreibt der rechte Horizontbogen den Weg, den die Sonne

bei ihren Aufgängen zwischen dem 21. Juni (Sommersonnenwende) und dem 21. Dezember (Wintersonnen-wende)

durchwandert. Für den linken Horizontbogen gilt das Gleiche in Bezug auf die Sonnenuntergänge.

Der Winkel der Horizontbögen entspricht in etwa der geographischen Breite für den optimalen Nutzungsort der

Himmelsscheibe.

Auf den ersten Blick kann man die beiden Großobjekte als Sonne und Mond definieren, jedoch ist es

wahrscheinlicher, dass die Objekte den Voll- und den Sichelmond darstellen. Dies ergibt sich aus einem

astronomischen Zusammenhang mit den Plejaden. Befanden sich diese morgens am Westhimmel, so wurden sie innerhalb

von zwei bis drei Tagen in der Dämmerung unsichtbar. Dies trat jeweils, nach heutigem Kalender, um den 10. März

und den 17. Oktober ein. Diese Daten bezeichnen noch heute den Anfang und das Ende des bäuerlichen Jahres. Im

Frühjahr war dabei meistens der Sichelmond in Plejadennähe sichtbar, während im Herbst der Vollmond bei den

Plejaden stand. Somit fügen sich die beiden großen Goldobjekte auch als Voll- und Sichelmond in die beschriebene

Arbeitstheorie ein.

Quellennachweis

Literatur:

- H. Meller (Hrsg.), Der geschmiedete Himmel: die weite Welt im Herzen Europas vor 3600 Jahren.

Begleitband zur Sonderausstellung Landesmuseum für Vorgeschichte Halle. (Darmstadt 2004)

- Martin Kerner, Bronzezeitliche Astronomie. Die Kalenderscheibe von Nebra. (Kirchdorf / Schweiz 2005)

- Joachim Herrmann, Großes Lexikon der Astronomie. Mosaik Verlag GmbH. (München 1980)

- R. O. Müller,

Spektrochemische Analysen mit Röntgenfluoreszenz. R. Oldenburg. (München-Wien 1967)

- Barbara Krafka, Neutronenaktivierungsanalyse an Boden- und Pflanzenproben. (1999)

Internet:

- www.himmelsscheibe.uni-halle.de/de/listeref_d_print.htm : verschiedene Zusammenfassungen

u.a. von Barbara Regine Armbruster (Bordeaux), Martin Bartelheim (Freiberg - jetzt Berlin),

Gregor Borg (Halle), Bernhard Hänsel (Berlin), Svend Hansen (Berlin)