Danach stehen einer schnelleren Verbreitung dieser Technik der hohe Materialbedarf und die damit verbundenen hohen Herstellungskosten im Wege. Obwohl man die Kosten in den vergangenen zehn Jahren deutlich senken konnte, sei die Brennstoffzellen-Industrie noch vielfach auf staatliche Subventionen angewiesen. Dennoch bewerten Frost & Sullivan die weitere Entwicklung des Marktes überaus positiv: "Die meisten Prototypen werden im kommenden Jahrzehnt in Serienfertigung gehen." Zudem sind die heute bereits mit Brennstoffzellen erzielten Umsätze beachtlich. Nach den Erkenntnissen der Studie wird mit dieser Technik 1998 global ein Umsatz von rund 82 Millionen Dollar erzielt. Wegen der zu erwartenden, technischen Fortschritte könne der Umsatz im Jahr 2004 aber bereits knapp vier Milliarden Dollar erreichen.

Wie sieht der derzeitige Entwicklungsstand bei Brennstoffzellen aus? Mit deutlichem Abstand ist die Kommerzialisierung der phosphorsauren Brennstoffzelle am weitesten vorangeschritten. Ihr Marktanteil beträgt rund 93 Prozent. Im Vergleich zu den ersten Brennstoffzellen, die mit einem alkalischen Elektrolyten arbeiten und auf reinen Wasserstoff und reinen Sauerstoff angewiesen sind, kommt die Phosphorzelle mit dem Sauerstoff der Luft aus. Der Wasserstoff wird bei diesem Verfahren in einem vorgeschalteten Reformer aus Erdgas oder Methanol aufbereitet.

Mit solchen Brennstoffzellen werden heute bereits Kraftwerke mit einer Leistung von mehr als einem Megawatt betrieben. Das amerikanische Unternehmen Onsi Corporation hat sich in den letzten Jahren mit dieser Technik einen Namen gemacht und eine phosphorsaure Zelle mit einer Leistung von 200 Kilowatt in Serie hergestellt. Sie wurde von Gasunternehmen in Amerika, Japan und Europa auf ihre Tauglichkeit für den Langzeitbetrieb getestet. Die Anlagen von Onsi werden heute von dem italienischen Lizenznehmer CLC, Ansaldo für den europäischen Markt gebaut.

Sehr intensiv forschen viele Unternehmen an weiteren Verfahren. Dazu gehört unter anderem die Karbonatschmelze-Brennstoffzelle. Ihre Arbeitstemperatur beträgt rund 600 Grad. Sie hat den Vorteil, Erdgas ohne vorgeschalteten Reformer verarbeiten zu können. In einem Großversuch konnte vor etwa drei Jahren in Amerika die Funktionsfähigkeit dieser Technik demonstriert werden. Mit einer elektrischen Leistung von knapp zwei Megawatt erreichte man einen Wirkungsgrad von 43,6 Prozent. In Deutschland arbeiten MTU in Friedrichshafen zusammen mit der Energy Research Corporation (WRC) aus Danburg in den Vereinigten Staaten, sowie die Ruhrgas AG und die RWE AG an der Kommerzialisierung des auch als "hot module" bezeichneten Anlagentyps. Eine erste Anlage dieser Art mit einer elektrischen Leistung von 280 Kilowatt und einem Wirkungsgrad von 52 Prozent soll im nächsten Jahr von den Stadtwerken Bielefeld getestet werden.

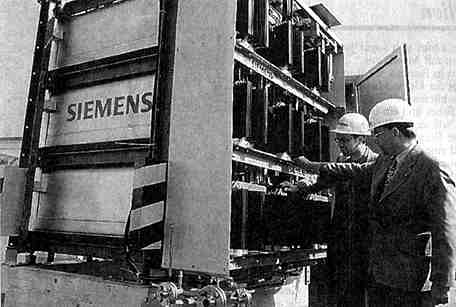

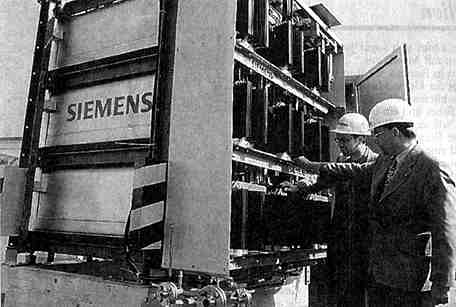

Mit noch höheren Temperaturen werden die sogenannten Festoxydzellen (Solid Oxide Fuel Cell = SOFC) betrieben. Sie arbeiten mit einem festen Elektrolyt aus keramischen Zirkonoxyd. Westinghouse hat mit diesem Typ von Brennstoffzellen die größten Erfahrungen. Die Anlagen dieses Unternehmen nehmen aber wegen ihres röhrenförmigen Aufbaus mehr Platz in Anspruch als etwa die "planen" Brennstoffzellenstapel von Siemens. Wegen der Betriebstemperatur von 800 bis 1000 Grad ist dieser Zellentyp für die Kraft-Wärme-Kopplung und die Kraftwerkstechnik geeignet. Nach einer Studie von Westinghouse soll durch die Kombination von SOFC-Zellen mit einer Gas- und Dampfturbine mit einer Leistung von drei bis fünf Megawatt ein Wirkungsgrad von bis zu 70 Prozent möglich sein.

In Deutschland wird die SOFC Entwicklung maßgeblich von Siemens KWU betrieben Man arbeitet an einem Zellenstapel mit einer Leistung von 20 Kilowatt der zunachst von reinem Wasserstoff und Sauerstoff gespeist wird später soll dann ein mit Erdgas und Luft betriebenes Blockheizkraftwerk mit einer Leistung von 100 Kilowatt folgen. Da Siemens vor einiger Zeit den Geschäftsbereich fossil befeuerter Kraftwerke von Westinghouse übernommen hat konkurrieren nun zwei Brennstoffzellen-Konzepte in einem Konzern. Welches sich langfristig durchsetzen wird, ist zur Zeit noch offen.

Diese "heißen" Zell-Typen sind zwar für stationäre Anwendungen geeignet, in Kraftfahrzeugen können sie aber nicht eingesetzt werden. In Zusammenarbeit mit dem kanadischen Unternehmen Ballard konzentriert sich Daimler Benz auf die Entwicklung von Polymermembran-Brennstoffzellen, die sogenannten PEM- Zellen. Eine Zelle dieses Typs wurde beispielsweise in dem auf der A-KIasse basierenden Forschungsfahrzeug Necar-3 eingesetzt. Während andere Brennstoffzellen einige Stunden benötigen, kommen PEM- Zellen schnell "auf Touren". Sie eignen sich deshalb sehr gut für den Einbau in Fahrzeugen, denn sie lassen sich innnerhalb von Sekunden ab- und anfahren. Auch kommen sie sehr gut mit schnellen Lastwechseln zurecht und verfügen über eine hohe Leistungsdichte bei geringem Leistungsgewicht.