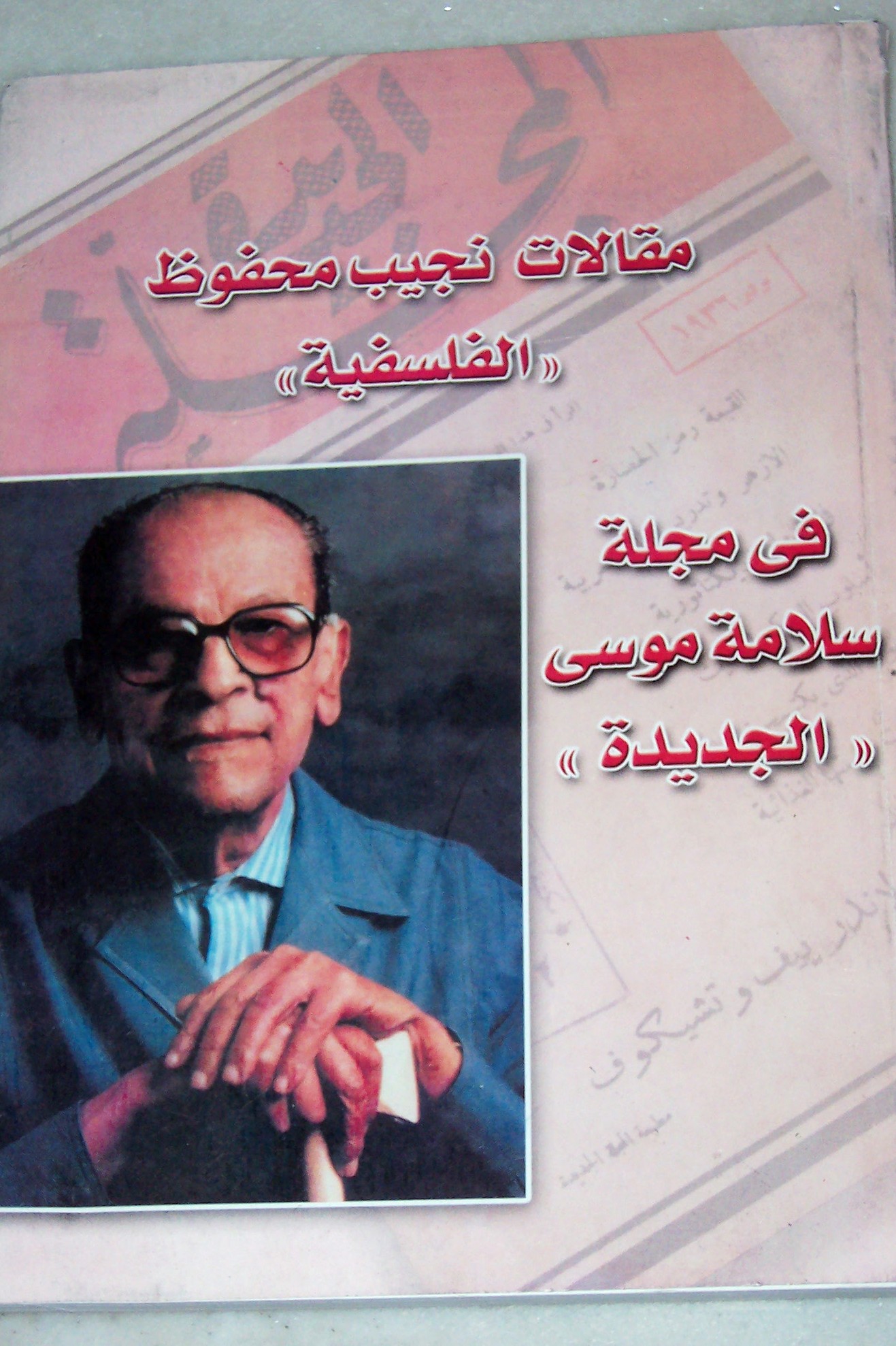

Eine Übersicht über die wechselseitige Beziehung zwischen

Nagib Machfus und Salama Moussa*

(*geschrieben von Dr. Raouf Salama Moussa, basierend auf mehreren Artikeln, welche ab

1929 in der ägyptischen Zeitschrift Al-Gadida unter dem Titel „Philosophische Texte"

in loser Zeitfolge veröffentlicht wurden)

Im Jahre 1928 erfolgte die Gründung von Al-Gadida (Die Neue), ein zeitweise monatlich, zeitweise wöchentlich erscheinendes Magazin, durch den Verleger Salama Moussa (1889 – 1958), gleich nachdem er den Verlag Al-Hilal (Der Aufgang des Mondes) verlassen hatte.

Nagib Machfus (geboren 1911 in Kairo), der Gewinner des Nobelpreises für Literatur im Jahre 1988, unternahm seine ersten literarischen Schritte mit mehreren Aufsätzen sowie Kurzgeschichten in Al-Gadida. Seine großen Romane folgten zwischen 1938 und 1944 mit einer Trilogie über die Zeit der Pharaonen.

Voll aufrichtiger Bewunderung bewarb sich Nagib Machfus 1929 beim Verlag Al-Hilal. Als damals 19-jähriger Student an der Philosophischen Hochschule zu Kairo bat er den Herausgeber seinen bescheidenen Beitrag am Aufbau des neuen Magazins leisten zu dürfen.

Das Land befand sich in einer Art Aufruhrstimmung, die sich zuspitzenden sozialen Gegensätze, der absehbare Zerfall des Könighauses sowie die Hoffnung, sich vom Joch des britischen Kolonialsystems befreien zu können, beseelte jeden Intellektuellen: Die zu jenem Zeitpunkt brandaktuellen und breit gefächerten Themenbereiche, soziale Gleichheit, Demokratie, Industrialisierung, die Freudsche Psychoanalyse oder die Stellung der Frau im Orient, die durch Al-Gadida zu kontroversen Diskussionen führten.

Als Salama Moussa den Novizen zu einem ersten Vorstellungsgespräch einlud, ahnte er noch nicht, um welchen Hoffnungsträger es sich dabei handeln sollte. In diversen unbedeutenden Magazinen hatte bisher Nagib Machfus kleinere Artikel veröffentlicht, jedoch den ersehnten Durchbruch erhoffte er sich durch den progressiven Verlag Al-Gadida unter der Leitung sowie der Anleitung von Salama Moussa, der zu diesem Zeitpunkt bereits einen Pan-Ägyptischen Bekanntheitsgrad genoss.

Nachdem Salama Moussa in Ägypten mit den Werken „Die Gedankenfreiheit und ihre Kämpfer" oder „Die Abstammung und Entwicklung der Menschheit" brillierte, wuchs seine Leserschaft überproportional in den arabischen Raum hinaus mit drei weiteren Schriften:

Salama Moussa übernahm mit diesen Büchern okzidentales Gedankengut, das er zu Beginn der 20er Jahre des vergangenen Jahrhunderts auf seinen Studienreisen durch Europa erwarb und löste dadurch vollkommen neue Impulse innerhalb der ägyptischen Gesellschaft aus.

So entwickelte sich auch Al-Gadida zum Sprachinstrument der ägyptischen Intelligenzija, denn hier wurden neue politische, ökonomische oder kulturelle Modelle vorgestellt, die sich an ihren europäischen Vorbildern orientierten. Die entstandene geistige Nähe zu Europa machte Ägypten mit der Literatur, dem Film sowie Theater des Westens vertraut. In Al-Gadida erschienen Artikel von namhaften Schriftstellern und geistigen Eliten des Landes, um nur einige davon zu nennen: Ismail Adham, Mahmoud Al-Aurabi, Mahmoud Azmy, Zaki Abu-Shadhi, Farid Abu-Hadid, Abd El-Hamid Yunis, Yehia Haqi, Soleiman Hozein, Mansour Fahmy, Taha Hussein, Ismail Mazhar, Ibrahim Al-Mazni, Zaki Mobarak, Hussein Moenis, Ibrahim Nagy, Zaki Naguib Mahmoud, Ahmed Rami, Mahmoud Taimour, Sidki Al-Zahawi.

Die vehemente Kritik gegen die einberufene Veränderung der Gesellschaft blieb nicht lange aus; vornehmlich arabische sowie ägyptische Traditionalisten bekämpften Al-Gadida aufs Schärfste mit Erscheinen des ersten Heftes. Insbesondere die allgemein verständliche Sprache stand im konträren Widerspruch zu den klassischen Regeln des jahrhundertealten Hocharabisch und dennoch forderte die damals eher konservativ eingestellte Al-Azhar-Universität in Kairo schon bald nach Erscheinen der Erstausgabe Al-Gadida’s das Bildungsministerium auf, das Blatt mit in den Lehrplan aufzunehmen.

Im Oktober 1931 veröffentlichte Salama Moussa den 1. Artikel für Nagib Machfus: „Das Ende und der Beginn des Glaubens". Gedanken, die der junge Autor in seinem späteren Roman „Echnaton" übernahm. Ein historischer Roman: hypothetische Interviews mit Zeitzeugen schildern aus ihrer Sicht das Wirken des revolutionären Pharaonenkönigs, der den Monotheismus gegen den Willen seiner Priester im Alten Reich einführte und zu mehr Menschlichkeit und gegen die Gewissenlosigkeit aufrief.

Ende 1931 ließ der ägyptische Premier Minister Ismail Sidqi Pascha Al-Gadida kurzfristig schließen. Ein unpopulärer Politiker, der das Land mit eiserner Hand regierte. Ein glühender Gegner der nationalistischen Wafd-Partei (Delegation), der 1930 die Verfassung außer Kraft setzte und eine neue ins Leben rief, die die Macht des Monarchen, König Fuad (1868 - 1936) kurzfristig stärken sollte. Er gründete seine eigene Partei, Al-Hisb Al-Shaab (Der Wille des Volkes), die 1938 mit der Partei Al-Ittihad (Die Einheit) zusammenschmolz. Erst Mitte 1933 durfte Al-Gadida wieder offiziell erscheinen, musste dann jedoch während des 2. Weltkrieges aus finanziellen Gründen endgültig eingestellt werden.

Aus der Zeit des Erscheinungsverbotes des Blattes existieren sehr wenige Schriften von Nagib Machfus. Ende 1934 veröffentlichte er in Al-Gadida den Artikel „Drei unserer Denker", in welchem er sich auf seinen Mentor Salama Moussa und seine persönliche Weiterentwicklung durch ihn bezog. Danach erschienen bis Ende 1930 mehrere philosophische Texte von Nagib Machfus in unregelmäßigen Abständen, wobei der im Januar 1936 abgedruckte Aufsatz: „Gott" zu den bis in die 40er Jahre am heftigsten diskutierten Erscheinungen avancierte und nachhaltig seine Schatten auf die folgenden Werke warf.

Ebenfalls im Jahr 1934 erschien die Kurznovelle „Das alte Ägypten". In einer Art Nachrezension erwähnt Salama Moussa, dass das Werk, abweichend vom Alltag, der Frau im Nahen Osten eine ungewöhnlich dominierendere Rolle zugesteht. Der Kurzroman entspräche daher eher dem Spiegelbild der europäischen Gesellschaft und weise wenig Bezug zur ägyptischen Realität auf.

Obwohl Nagib Machfus erwiderte, die Zeiten hätten sich zugunsten der Stellung der Frau geändert, sollte dennoch Salama Moussa recht behalten: So konnte z. B. ein Muslim noch bis Ende der 90er Jahre die Scheidung von seiner Ehefrau durch dreimaliges Aussprechen des Wortes "talaq" (ich verstoße dich) unter der Berufung auf die Regeln des Islam erwirken. In seinem Werk "Die Frau ist nicht der Spielball des Mannes" (erschienen 1956) regt er durch den Vergleich zwischen Orient und Okzident eine Diskussion um die Emanzipation der Frau an, die bis in die heutigen Tage noch anhält.

Trotz dieser scheinbaren Divergenzen blieb die Schüler-Lehrer-Beziehung zwischen beiden Autoren lange bestehen; sie ging sogar so weit, dass Nagib Machfus nicht nur den geistigen Austausch mit Salama Moussa suchte, sondern bis in die 40er Jahre hinein jede Veröffentlichung mied, wenn diese nicht explizit mit seinem Mentor abgesprochen war. Aus Respekt zu seinem Kritiker zerstörte er gar drei sehr frühe Novellen, darunter eine Erzählung über das Leben auf dem Lande, die er in überarbeiteter Form in seinem späteren Roman: "Die Kinder meines Viertels" (erschienen 1959) allerdings wieder aufnahm. Die wohl umstrittenste Novelle des Nobelpreisträgers, in der er die Geschichte der Menschheit Revue passieren lässt. Das Buch stand lange Zeit auf dem Index in Ägypten, wurde über Umwege im Ausland gedruckt und anschließend wieder illegal im Land verkauft.

In einem Interview mit dem ägyptischen Kritiker Youssef Al-Qa'id erkundigte dieser sich, warum Nagib Machfus sich so leichtfertig von seinen so schwer erarbeiteten Novellen trennte. Die Antwort lautete ganz lapidar: "Sie haben für mich praktisch ihren Wert verloren, da ich Salama Moussa für einen ehrenwerten und klugen Rezensenten hielt, dessen Urteil Allgemeingültigkeit bedeutete. Er behandelte mich wie seinen eigenen Zögling und raunte: Du hast viel Talent, aber die Erzählungen sind nicht gut genug."

Stilistisch und geistig näherte sich der junge Schriftsteller immer mehr seinem Vorbild. Insbesondere die Leichtigkeit ihrer Ausdrucksweise sowie die in deren Schriften nachvollziehbare, sprachliche Befreiung von der jahrhundertealten Verkrustung setzt heute noch buchstäblich Maßstäbe in der modernen, arabischen Literatur - auch weit über Ägypten hinaus. Salama Moussa galt als einer der vehementsten Vorkämpfer gegen die klassischen Vorgaben der arabischen Sprache und seine besetzten Themenschwerpunkte drehten sich um die Säkularisierung, Demokratie, Sozialismus, Naturwissenschaften, Industrialisierung, Nationalismus (dessen Ursprünge schon zu Pharaonenzeiten begannen), Loyalität des Kleinbürgertums sowie deren Stellvertreter zum Staat - unabhängig davon, ob es sich um die Wafd-Partei handelte oder gar die Revolution der Offiziere im Jahre 1952 gegen die Monarchie, deren bekanntester Vertreter Gamal Abd Al-Nasser war.

Der libanesische Literaturkritiker Hannah Aboud schreibt über Nagib Machfus: "Er besitzt ein erstaunliches Gefühl, die lebendige und volksnahe Realität in Ägypten zu beschreiben und schafft nebenher eine vollkommen neue Literaturgattung. Davor existierte jedoch noch ein anderes Original: Salama Moussa, den Machfus bewunderte und perfektionierte. Salama Moussa, er ist die Amme, die immer nur Ägypten im Sinn, ihm (Nagib Machfus) die Brust gab, seinen Füller ernährte und, trotz aller Tiefschläge, mit der Linken die Brust hinhielt und mit der Rechten die Weizenähren anbot."

Vom ägyptischen Romancier Ibrahim Al-Mazuni erhielt Nagib Machfus den folgenden, eindringlichen Rat: "Hüte dich in deinen Romanen vor dem nackten Realismus und vor übertriebenem, persönlichem Engagement." Aber gerade das charakterisierte die Arbeit und den Stil von Nagib Machfus, den "Balzac Ägyptens". Seine Themen drehen sich um die irdische Gegenwart Kairos, in welcher er in zunächst einfachen Verhältnissen aufwuchs und deren unterschiedlichste Facetten des gesellschaftlichen Geschehens er in seinen Romanen zueinander in Beziehung setzt.

Ein anderer, der ägyptische Novellist, Mahmoud Timour, empfahl dem jungen Schreiber, seine Werke in der alltäglichen Umgangssprache zu verfassen, um seine Werke einem größerem Publikum vorstellen zu können. Jedoch auch diesen Rat schlug er aus; gemeinsam mit Salama Moussa übte er sich im Gebrauch einer einfachen, jedoch klassischen Sprache. Dieser für die Beiden typische linguistische Stil manifestierte sich zusehends, prägte Generationen danach und verlieh ihren Schriften eine lebendige, real existierende Ausdruckskraft, die auch der "kleine Mann auf der Straße" auf Anhieb verstand und eine Distanz zur restlichen, zeitgenössischen Literatur schuf.

Beides, die genannten Themen sowie die gewählte Sprache stehen in einer direkten, modernen Beziehung zueinander und schaffen auf diesem Wege synergetische Effekte, denn erst deren Kombination führt zur Einzigartigkeit der Literatur. Selbstverständlich kommt dabei die Rolle Ägyptens zum Tragen, "Um Al-Dunia" (die Mutter der Welt bzw. die Wiege der Zivilisation); die neue Identität bzw. das Erwachen einer Souveränität nach langer Lethargie als Kolonie spiegelt sich in dieser Literatur wider, die Rückbesinnung auf die Ursprünge der Kultur (so glaubte man zumindest euphorisch) und Kairo, der Schmelztiegel, des Orients; was Balzac mit Paris verband, das sollte für Nagib Machfus mit der ägyptischen Hauptstadt gelten, in welcher er geboren wurde und heute noch lebt.

Im Jahr 1934 veröffentlicht Salama Moussa für Nagib Machfus die erste Kurzgeschichte: "Der Preis der Schwäche" und nach mehreren kleineren Aufsätzen die erste größere Novelle: "Die Vergeudung der Nahrung". Parallel dazu begann der Herausgeber mit seiner Arbeit "Ägypten, die Wiege der Zivilisation". Die genannten Werke stehen in einer unmittelbaren, thematischen Wechselwirkung zueinander, die so weit kulminiert, dass Nagib Machfus ursprünglich seine Novelle Khofo nennen wollte. Khofo (Chephren, * um 2.572 v. Chr.; † um 2.546 v. Chr.), auf den ersten Blick der Name des pharaonischen Herrschers, der die größte Pyramide zu Gizeh erbauen ließ, auf den zweiten, näheren, der Name des zweitgeborenen Sohnes von Salama Moussa. Um unerwünschte Zusammenhänge zu umgehen, einigten sich beide auf einen anderen Titel.

Der ägyptische Gelehrte Ibrahim Abdu El-Aziz zitiert Nagib Machfus einmal mit folgenden Worten: " Denke ich daran, dass Salama Moussa meine erste Novelle veröffentlichte, dann schlägt mein Herz noch heute hoch und höher und erträume mir, ich könnte diesem überragenden Mann nochmals Leben einhauchen. Er, der nicht nur mich, sondern ganze Generationen von Menschen von Grund auf beeinflusst und bekehrt hat wie kein anderer." Und weiter: " Mindestens 10 Jahre lang begleitete mich Salama Moussa ganz nah, er war mein Hüter, mein Sponsor und mein gnadenloser Kritiker. Als ich noch Student war, veröffentlichte er als einziger meine philosophischen Artikel, er begleitete meine erste Übersetzung, meine erste Kurzgeschichte und meine erste Novelle. Er ist und bleibt mein Lektor. Weder in der Vergangenheit noch in der Gegenwart wird es möglich sein, einen ähnlichen Menschen zu entdecken, der eben genau diesen Punkt bis zur Vollendung trifft. Ebenso wird es schwer fallen, einen Menschen von solcher Kultiviertheit und unerbittlicher Gerechtigkeit zu finden."

Die in Kairo regelmäßig erscheinende Kulturzeitschrift "Akbar Al-Adb" schreibt über die Trilogie "Zwischen den Palästen", "Palast der Sehnsucht" sowie " Zuckergässchen" Nagib Machfus habe unter dem Einfluss des linksorientierten Denkers Adly Karim gestanden. Tatsächlich handelte es sich aber um Salama Moussa, dem sich Nagib Machfus in den 30er Jahren geistig und menschlich annäherte und gemeinsam mit ihm für den gesellschaftlichen Strukturwandel einsetzte.

Mit der oben erwähnten Trilogie (erschienen in den Jahren 1956/1957) gelang Nagib Machfus der internationale Durchbruch, wofür ihm auch der Nobelpreis für Literatur verliehen wurde. Eine Art von "Buddenbrooks" allerdings unter Berücksichtigung orientalischer Schauplätze: über drei Generationen hinweg wird das bewegende Leben einer Kaufmannsfamilie in Kairo vom Beginn des 20. Jahrhunderts bis in den 2. Weltkrieg hinein akribisch verfolgt. In seinem typischen teils skeptischen, teils chiffrierten Erzähl- und Sprachstil erzählt Nagib Machfus von der Entwicklung dieser Familie. Er zeichnet den gesellschaftlichen Wandel dieser politisch und sozial bewegten Zeit nach, hält der Gesellschaft einen Spiegel vor und präsentiert im Endeffekt - ebenso wie Salama Moussa - einen Weg, der sich zunehmend von den europäischen Vorbildern löst, hin zu einer arabisch-ägyptischen Identität, die sich an der eigenen Kultur und Tradition orientiert.

Die Offiziersrevolution von 1952 unter Gamal Abd Al-Nasser hatte zwar die oberflächlichen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen verändert, jedoch die Probleme an sich nur verlagert. Den Skeptizismus, den Nagib Machfus und Salama Moussa gegenüber der Revolutionsführung von Anfang an nur hatten, sollte sich erfüllen: Die von vielen Intellektuellen ersehnte Demokratie und persönliche Freiheit blieb auf der Strecke, der Wandel vollzog sich lediglich von einer despotischen Monarchie zu einem diktatorischen Scheinparlamentarismus.

Anfang der 50er Jahre trennten sich die Wege zwischen Nagib Machfus und Salama Moussa; trotz ihrer bleibenden geistigen Verbundenheit, fühlt sich der eine der erzählenden Kunst verbunden, während der andere die essayistische Form präferiert. Beide kämpften (Salama Moussa starb am 4. August 1958) für die Säkularisierung, die Demokratie sowie die Identität des Landes, freilich mit unterschiedlichen Stilmitteln.

Weblinks:

http://de.wikipedia.org/wiki/Nagib_Machfus

http://www.oocities.org/de/dolores1800

http://weekly.ahram.org.eg/2001/525/chrncls.htm

http://www.sis.gov.eg/calendar/html/cl040897.htm

http://www.country-studies.com/egypt/the-era-of-liberal-constitutionalism-and-party-politics.html

http://weekly.ahram.org.eg/2002/606/chrncls.htm

http://weekly.ahram.org.eg/2000/502/chrncls.htm