As condições históricas que possibilitaram

a formação da arte românica e uma sua afirmação

extraordinariamente densa são múltiplas e poderosas. Sem

as transformações económicas, técnicas, demográficas,

político-administrativas e de mentalidades que aconteceram depois

do ano 1000 e forjam o nascimento da Europa dificilmente apareceriam as

inovações e criatividades que fazem do românico uma

esplêndida primavera com enorme aceitação por todo

o Ocidente e o primeiro grande estilo medieval europeu. Entre nós,

esta arquitectura estende-se desde o Minho ao Alentejo e, cronologicamente,

desde os inícios do século XII aos finais do século

XIII.

No Entre Douro e Minho e Beiras o habitat era já disperso,

embora os aldeamentos tendessem a localizar-se nas áreas mais enrugadas,

ao lado dos soutos, intercalando-se entre a mancha mais funda dos cultivos

de regadio e as parcelas de centeio, de estivada e de monte.

Na época românica, que vem a seguir e acompanha

os tacteamentos e a afirmação da independência de Portugal,

desenvolvem-se as tendências anteriores, mas há um espírito

novo e novas direcções. Reis, nobres, senhores de “terras”

e mosteiros e logo depois ordens militares impõem aos ocupantes

das terras prestações de bens mais variadas e diversos trabalhos,

que os agricultores têm de satisfazer por todos os motivos, até

em contrapartida da protecção e da justiça que aqueles

lhes asseguram. A reforma gregoriana, que se ia impondo, além de

trazer uma liturgia de um novo espírito, ajuda a reforçar

também as prestações para o bispado e para as igrejas

paroquiais, em troca de uma assistência espiritual mais intensa e

de um mais digno exercício do culto.

--------------------

A construção de um edifício, igreja paroquial ou

mosteiro, paço ou castelo, é habitualmente a concretização

de um pensamento longamente gerado e de uma vontade forte, o que pressupõe

um diálogo intenso, mais ou menos explícito, não só

com as ideias da época e a comunidade, como também entre

o encomendador e os artífices. As grandes construções

são documentos de uma extraordinária riqueza de significações.

E são também elas que têm maior possibilidade de resistir

aos tempos e de garantir o prestígio do encomendador-possuidor.

Pelos vultosos meios financeiros de que necessita, pela criação

de volumes e espaços e consequentes inovações na atmosfera

do lugar e na paisagem que um implantação arquitectónica

sempre ocasiona, pela sua radical ligação aos nossos hábitos

de vida quotidiana, às nossas referências e à vida

e memória social, a arquitectura será sempre a parte maior

da história de arte e a parcela mais poderosa do nosso património.

Mormente as igrejas, no seu sítio, no seu ambiente natural e humano,

são um extraordinário testemunho histórico e é

por isso que elas sistematicamente simbolizam as povoações,

que elas revêem a dimensão do seu passado. A escolha de lugar

para construir uma igreja ou mosteiro não é arbitrária.

A tradição e o imaginário têm um papel preponderante

na sua localização. Associada a práticas cemiteriais

desde a época paleocristã, porque santificou o lugar onde

está implantada, porque o seu local tem um extraordinário

valor referencial, muito dificilmente uma igreja se reconstrói em

sítio diferente do anterior. A sacralização é

sempre telúrica e resistente. Determinações sinodais

impunham que nos locais onde tivesse havido igreja ou capela fosse implantado

um cruzeiro.

Como se compreende, as igrejas acompanham o habitat das populações

e por isso as vemos integradas nas manchas humanizadas, as quais, nas áreas

mais planas, costumam estar sobre as agras e ao lado das veigas e, nas

manchas mais montanhosas e de alvéolos, sobre as encostas. Elas

alicerçam os aldeamentos agrícolas, respondendo às

suas necessidades anímicas de simbolização e de culto

religioso. Sem elas, as comunidades não teriam no seu interior a

socialização e a sacralização de certos ritos

litúrgicos e de passagem – caso das cerimónias e baptismo,

de casamento ou de morte – nem a realização de actos religiosos

que garantissem a protecção de Deus e dos santos para os

residentes e seus bens e também não teriam dentro do seu

espaço as cinzas dos antepassados nem o seu sufrágio. A paroquial,

com a sua torre sineira, é, pois, o símbolo da autonomia

e da interioridade da comunidade.

--------------------

A arquitectura é uma marca constante e avassaladora na história

humana. O abrigo que ela proporciona é uma das mais radicais necessidades

do homem, não só por exigências físicas, mas

também por imperativos psíquicos, sociais e simbólicos.

Sem arquitectura não há verdadeiro “habitar”, sem ela não

há lugar marcado profundamente. Uma época nova, como foi

a românica, na qual se afirmam e expandem comunidades, que assiste

à solidificação de estruturas sociais, marcada profundamente

em todos os seus esquemas mentais pela perspectiva religiosa, iria certamente

expressar-se com uma nova linguagem arquitectónica que teve nas

igrejas os seus melhores testemunhos de criatividade artística e

de realização técnica. Como acontece noutras regiões,

também entre nós a arquitectura militar dos séculos

XII e XIII mostra um notável atraso e uma grande pobreza relativamente

à construção religiosa do mesmo período.

O relativo verticalismo de S. Pedro de Roriz é

típico de muitas igrejas de uma só nave. Aqui, em vez de

uma acanhada fresta ou um janelão, é uma larga rosácea

que ilumina o interior, e, em vez da torre a par da igreja, ergue-se um

campanário.

É nas igrejas que as comunidades, o clero e a nobreza colocam

toda a sua arte arquitectónica. Construía-se a igreja com

magnificência porque ela era “outro templo de Salomão”, porque

ela devia ser uma imagem de Jerusalém celeste. Só uma construção

cuidada se harmonizava com o sagrado sempiterno e poderia resistir ao tempo,

só assim uma igreja prestigiava o encomendador e a comunidade que

servia e que ela simboliza e orienta.

Em arquitectura desenha-se o pensamento e a necessidade. O estilo românico,

a sua arquitectura, é a resposta dada pela sociedade do tempo às

exigências, físicas e funcionais, de espaços construídos

segundo a sua mentalidade e seus modelos simbólicos. Saber por que

caem em desuso formas pré-românicas, por que se aceitam e

se desenvolvem outras, que forças guiaram o aparecimento de uma

nova organização arquitectónica dos espaços

religiosos, é difícil, mas tudo terá de estar relacionado

com as solicitações mentais de então, com as novas

soluções técnicas e o seu simbolismo.

O espaço que as igrejas românicas nos apresentam é

muito mais homogéneo e contínuo que o das construções

anteriores, tem outra elevação, outro ritmo e o seu campo

de percepção tem outra amplitude. A sua modelação

responde, sem dúvida, ao espírito da nova liturgia romana

que se ia impondo e era muito mais teatral que a anterior. O românico

mostra-nos também uma enorme diferença na organização

das massas arquitectónicas e no aspecto exterior dos edifícios.

A fachada, os alçados laterais e sobretudo o aspecto exterior da

cabeceira das igrejas são muito mais cuidados e a sua visualização

denuncia claramente a organização espacial do interior. Uma

igreja pré-românica era mais para ser vista por dentro, ao

passo que a românica é também para ser admirada por

fora. Podemos mesmo dizer que a decoração arquitectónica

românica é mais extensa e vulgar no exterior dos templos que

no seu interior.

Alçado de nave central e do transepto da

Sé Velha de Coimbra. As tribunas (nenhuma outra igreja românica

portuguesa as possui) abrem-se para a nave central por um trifório

de dois vãos correspondentes ao vão simples dos arcos das

colaterais (influência de Santiago de Compostela), num belo ritmo

de proporções.

Esquecidas que foram as motivações religiosas, pré-românicas,

a necessidade e o gosto românicos de decorar fizeram desenvolver

o figurativo que explode exteriormente nos portais, nas fachadas e nas

cachorradas . Desenvolvem-se também os elementos verticais nas superfícies

dos muros.

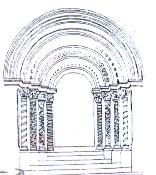

A opção pelas arcadas multiplicadas, de volta redonda,

a cobrir os vãos e a ambientação de portas e frestas

por meio de repetidas colunas às quais sempre se empresta

um relativo valor arquitectónico são outras tantas soluções

características do românico.

--------------------

A arquitectura românica, para efectivar os traços tridimensionais

com a segurança e a durabilidade que a sua função

e os seus encargos exigiam, utilizou um conjunto de elementos de construção,

segundo uma opção e uma organização que constituem

as formulas arquitectónicas próprias da época e do

estilo românico. Muros, pilares e colunas, arcadas e abóbadas

, contrafortes e aberturas de iluminação são

elementos da construção que serão objecto da análise

a seguir elaborada.

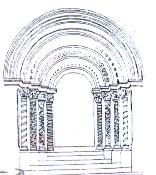

Absidíola da Sé de Braga. O

duplo arco peraltado acentua as linhas verticais acima dos capitéis

e das impostas, que, juntamente com os portais ocidental e do sul, os arcos

diafragmas da nave e numerosos capitéis, é tudo o que resta

da primitiva catedral românica.

Os muros românicos, longos e compactos, habitualmente com pouca

animação, são elementos construtivos fundamentais

não só na vedação dos espaços como também

na função de suporte. São os muros que aguentam e

permitem a solução das pesadas abóbadas. As paredes

são sempre relativamente grossas. Usualmente, o tamanho dos blocos

é de tipo médio, à volta dos 25cmx50cm. Há

porém muitos casos de grande aparelho, ao redor de 70cmx90cm.

A coluna isolada, como elemento de construção

para segurar e organizar naves, não teve aceitação

no românico, a não ser em alguns casos e na parte da cabeceira.

Foi sistematicamente substituída pelo pilar, que, embora gaste mais

material, pode ser feito facilmente porque emprega pequenos blocos.

Outra inovação da arquitectura românica,

é a adopção de meias colunas, embebidas ou adossadas

na construção.

Os pilares românicos, espessos e seguros, dividem, longitudinalmente,

o corpo da igreja em naves e, transversalmente, em tramos .

Para cobrir vãos, para equilibrar muros e pilares e para

apoiar a cobertura, a arquitectura românica utiliza o arco . A arcada,

simples ou ressaltos, é sistema extremamente seguro, desde que bem

contrafortada, e que se adapta facilmente e bem à grossura dos muros

de então. O arco de forma redonda é, sem dúvida, o

mais típico do estilo românico, mas em muitas construções

do séc. XIII dominam já as arcadas algo quebradas, isto é,

feitas por dois segmentos de arco redondo.

A abóbada central, entre nós, está sempre

apoiada em arcos torais.

Em arco terminam também todas as aberturas românicas.

Nos portais, o espaço superior, semi-redondo, da arcada recebe sistematicamente

uma placa, que o encerra, a qual se chama “tímpano” .

Os contrafortes são elementos importantes na estrutura

dos edifícios, no seu ritmo e na sua estática, denunciadores

das preocupações e dos modelos construtivos. Acompanham sistematicamente

as arcadas transversais e os pontos fulcrais onde mais se exerce o peso

das elevações. A forma como se apresentam e lançam,

com mais ou menos ressaltos, a altura relativa que atingem nos edifícios,

o modo como se organizam nas esquinas da fachada, tudo isto tem grande

importância estética, cultural e cronológica. Em redor

das cabeceiras redondas, sempre abobadadas, adoptam ao longo das paredes

rectas apresentam sempre secção quadrangular.

Outro modelo de contraforte é o que utiliza um só

contraforte, que se posiciona lateralmente e na sequência do alinhamento

da fachada, ampliando-a assim para além do corpo da igreja.

A imposta é um elemento de notório valor arquitectónico

ao qual os canteiros românicos prestaram sempre atenção.

Muitas vezes decorada, apresenta variadas modelações denunciadoras

de gostos, de regiões e de épocas diferentes; é um

elemento muito sensível ao longo da evolução dos estilos

medievais.

Capitel e imposta da nave de S. Salvador de Paço

de Sousa. Aqui o relevo é mais gravado que profundamente esculpido;

o desenho impõe-se ao volume. Na imposta desdobra-se um enrolamento

de folhagem, delimitado por escócias; no cesto encontramos pinhas

nos ângulos, palmetas, como folhas de hera estilizadas, unidas por

caulículos, palmas simples.

A imposta tem antecedentes no cimácio pré-românico,

donde resulta. O sistema construtivo românico, com arcos redondos

e com a utilização sistemática de grandes capitéis

, mais arquitectónicos, não tinha a necessidade da forma

suculenta do cimácio. Da redução desta adveio a imposta.

Mas a época românica continuou a enobrecê-la com ricas

decorações e significativas molduras. É uma pequena

placa saliente, que apresenta na parte superior um pequeno filete , talhado

verticalmente, logo seguido de um recorte mais longo que a chanfra para

dentro, muitas vezes à maneira de escócia .

As impostas decoradas mais antigas podem apresentar enxaquetado, embora

este tipo de ornamentação se use até época

muito tardia. Na área de Braga a imposta tem como motivo decorativo

mais típico um tema que resulta da simplificação da

palmeta clássica e no Alto Minho uns elos que lembram conchas de

caracol ou uma decoração linear, grafítica.

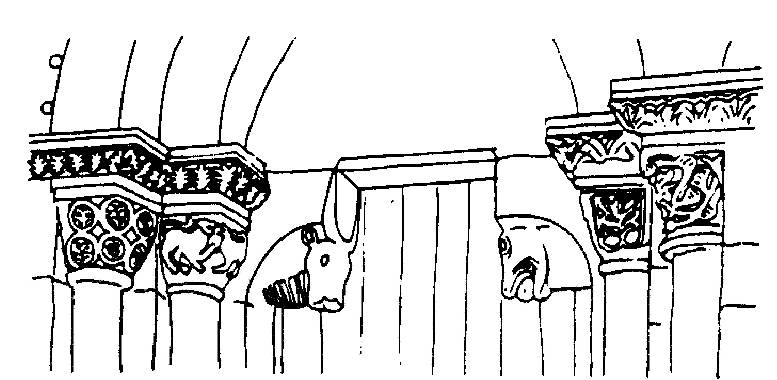

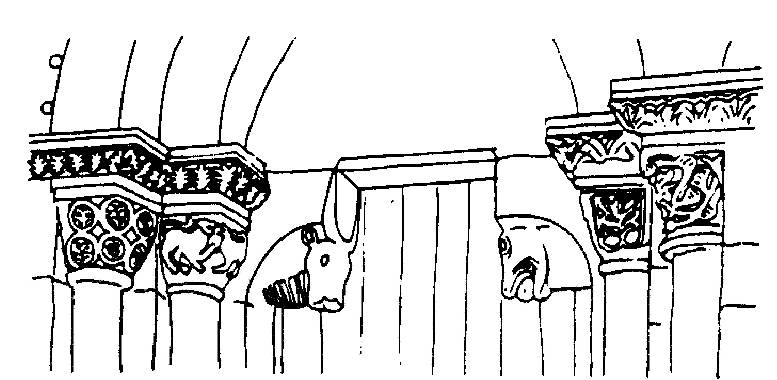

Capitéis e impostas do portal Sul da igreja de

Vila Boa de Quires. As cabeças de touro das consolas em que assenta

o tímpano tinham função protectora, impedindo que

as forças maléficas penetrassem no templo.

Porque o espaço e o recorte dos frisos são habitualmente

os mesmos das impostas, porque arquitectonicamente são estas que

dão a sequência e o alinhamento para aqueles, não admira

que no quadro dos frisos, pelo menos nos da fachada, continuem os mesmos

temas decorativos das impostas do portal.

--------------------

A implantação de uma igreja tem condicionantes de ordem

física e simbólica. No espaço disponível e

escolhido para a sua edificação ele terá de se orientar,

longitudinalmente, para nascente, o que pode originar problemas de construção,

sobretudo quando tal disposição coincide com uma linha de

grande declive. Primacialmente uma igreja serve para funções

litúrgicas, de entre as quais avulta a celebração

da missa. Aos domingos e nos dias de festa deve caber no seu interior toda

a comunidade. Assim, ao analisarmos a organização do seu

espaço, temos de ter em conta esta função e o exercício

dramatúrgico da liturgia, pois são estas as motivações

principais da sua existência. No estudo da arquitectura antiga,

esta perspectiva funcional tem ajudado a resolver muitos problemas. Uma

construção, antes de ser fruto de uma evolução

técnica, é antes de mais a realização de um

programa funcional. A história da arquitectura mostra que os planos

evoluem mais depressa sob a pressão de novas necessidades que pelo

desenvolvimento seminal das suas formas e de novas técnicas.

Claustro, transepto e torre-lanterna da Sé Velha.

Sobre o fundo maciço da fachada lateral, donde se salienta o braço

do transepto, encimado pela torre-lanterna, destaca-se este claustro, gótico

pela estrutura das abóbadas de nervuras, mas cujos arcos redondos,

óculos e contrafortes conservam o sentido formal e as porções

do românico. Inteiramente românico era o claustro de S. João

de Almedina, reconstituído no Museu de Machado de Castro.

O plano das igrejas românicas é quase sempre o de origem

basical, isto é, o que adopta naves e cabeceira, além da

transepto. É este esquema que se adapta mais perfeitamente às

necessidades de grandes espaços, que serve melhor o desenrolar do

serviço litúrgico e a colocação dos assistentes

e que a arquitectura românica ocidental mias sistematiza e aperfeiçoa.

A cabeceira era reservada aos altares, o transepto , era uma parcela destinada

e necessária ao coro canonical ou conventual e as naves eram ocupadas

pelo publico. Este plano adapta-se perfeitamente, e em parte resulta de

uma liturgia clara, que deve ser vista por todos, onde as procissões

são constantes. Por outro lado, é valorizado simbolicamente

por ser cruciforme.

Há também igrejas românicas de planta centrada.

Umas, na sequência de uma tradição arquitectónica

muito antiga, e outras, apenas como templos, com funções

litúrgicas. Este tipo de construção de planta centrada,

ligado aos Templários, explica-se pelo reduzido número de

pessoas a que se destinavam esses espaços e sobretudo porque, tendo

a ordem como casa-mãe o templo redondo do Santo Sepulcro de Jerusalém,

significativamente estimavam construir as suas igrejas segundo esse modelo.

As igrejas que têm uma só nave representam mais

de 90% dos nossos edifícios religiosos onde há testemunhos

românicos. Os outros 10% dividem-se em edifícios com duas,

ou como em alguns casos, com três naves.

Desde os tempos pré-românicos que todas as igrejas

prestigiadas dispunham de torre, tal o seu valor simbólico e prático.

Sinal de poder e de segurança, a sua construção era

ainda necessária para alçar sinos, cujo toque avisava actos

e culto e manifestações de sagrado, como procissões

e ritos de passagem.

Muito vulgarizada nessa época esteve a simples sineira,

que é, habitualmente, um muro pentagonal colocado sobre a empena

da fachada ou sobre a parte reforçada da parede lateral, com uma

ou duas aberturas onde se instalavam os sinos. Sabe-se que estes eram,

nesse tempo, de tamanho muito reduzido e, por isso, esta solução

simples servia perfeitamente.

Algumas igrejas românicas, apresentam sobre a sua frontaria

uma espécie de átrio, fechado e coberto. Esta solução

arquitectónica, que sugere lembranças do nártex

das construções pré-românicas, tem clara motivação

e indiscutível destino cemiterial. Foi, certamente, o hábito

de dificultar o enterramento dentro das igrejas, motivado por uma espécie

de respeito e temor pelo sagrado, que conduziu a esta solução.

S. Pedro de Ferreira. Um adro murado, eco do átrio

dos templos paleo-cristãos, servia de cemitério, de local

de reuniões ou de abrigo provisório, como uma barbacã,

contra incursões de mouros ou outros inimigos. Os sinos do campanário

, à frente, ora tocavam a rebate, ora chamavam à oração

Muito especial atenção devem merecer os vãos –

portais, janelas, frestas, rosáceas e galerias -, com a sua

específica organização e na sua disposição,

devido à enorme importância que têm na visualização

e na afirmação estilística e estética do românico.

De uma maneira geral, a igreja românica tem, pelo menos,

três portais: um axial, na fachada ocidental, e dois outro laterais,

um virado a norte e outro para sul.

Nos edifícios pequenos pode haver simplesmente duas entradas,

a axial, que sempre existe no nosso românico, e uma outra lateral.

A disposição das portadas laterais – muitas vezes situadas

no topo do transepto, por ser este, nas igrejas onde existe, um dos espaços

mais gastos e o centro de gravidade da construção – está

intimamente relacionada não só com o serviço interno

da liturgia e dos seus participantes, como também com a topografia,

os seus acessos e a solução programada, ou já existente,

das edificações anexas. Não há, pois, regras

absolutas e o entendimento perfeito da sua disposição deverá

tentar-se em cada caso concreto.

Pelo menos o portal axial é, habitualmente, bastante profundo,

abrindo-se para o exterior por meio de colunas e arcadas. Nas fachadas

onde há torre, ou torres, o seu volume pétreo está

disfarçado. Nas frontarias sem torres, para se dar a profundidade

requerida pela portada, criou-se um maciço de pedra, onde ele se

abriga. Este corpo saliente, instala-se na parte central da fachada. Raras

vezes sobe até ao limite superior do alçado da frontaria,

à maneira de largo e poderoso contraforte. Geralmente esta massa

pétrea remata-se, logo acima da primeira arcada do portal, em linha

horizontal ou de modo triangular.

Portal axial de Santiago de Coimbra. Arcos, pilastras

, cornijas , fustes de colunas e capitéis oferecem um magnificente

mostruário da rica ornamentação românica coimbrã.

Motivos geométricos, animais fantásticos, aves, ramos, volutas,

folhas de acanto alastram pelas superfícies calcárias.

Os portais da época românica apresentam-se sempre bem acompanhados,

se falarmos das molduras arquitectónicas que os costumam decorar,

isto é, as modenaturas.

Portal de S. Martinho de Manhente. Com três arquivoltas

redondas de arcos abatidos e ultrapasados, emoldurados por um friso, é

decorado com temas geométricos, bilhetes, dentes de lobo, rosetas,

ovados volutas e fitas.

As arcadas de tipo escada, com aduelas lisas, são a solução

mais antiga, mas também a mais simples e, por isso, este modelo

resiste vigorosamente ao longo do séc. XIII. Pelos meados do séc.

XII começa a desenvolver-se o gosto pelas molduras, toros, escócias

e filetes sobre as aduelas das arcadas, conferindo-lhes outra movimentação.

Sem dúvida, a modenatura das arquivoltas vai-se complicando

cada vez mais ao longo do restante período românico, evolução

que continua durante o gótico.

Arquivoltas do portal de S. Martinho de Manhente. Raros

portais românicos portugueses possuem arquivoltas tão decoradas

nas fases e nos intradorsos: lança floridas (a lança de Longinus),

arcos quebrados e ligados num motivo cordiforme, rolos, quadrifólios,

florões, sucedem-se até ao arco da moldura, com fitas dobradas

em triângulo.

A decoração arquitectónica dos portais e das janelas

é sistematicamente feita por recortes diédricos nos muros,

onde se encostam e abrigam colunas. Esta é mais uma invocação

da época românica, com a coluna a perder o seu carácter

soberano e construtivo, mas alçando um notável valor decorativo,

adaptando-se aos esquemas dos vãos que se idealizam para possibilitar

o seu encaixe.

A luminosidade de um interior românico dever-se-á

valorizar maximamente, não só para definirmos esse estilo,

como também para vermos como ela se adapta à espacialidade

e aos padrões ornamentais das construções e como poderá

estar relacionada com as mentalidade e as vivências religiosas do

tempo. Sem dúvida, por muito que deva aos modelos pré-românicos,

apresenta já importantes inovações, cujo desenvolvimento

irá possibilitar a especial luz e a ambiência do estilo gótico.

Litúrgica e simbolicamente, a iluminação

mais importante no interior da igreja é a do sol-nascente. É

ela que orienta a igreja, o altar e o celebrante. Na cabeceira, a fresta

do topo é um elemento fundamental e está na sequência

da mentalidade religiosa anterior, que valoriza apenas esse foco de luz

com a iluminação das velas, colocadas no chão. O altar

é túmulo, as relíquias estão enterradas ou

são colocadas no seu interior e sobre ele não há nada,

a não ser o cálice.

Cálice de prata dourada (Sé de Braga).

Conhecido como de S. Geraldo, de nítida influência visigótica

e islâmica, parece datar dos fins do séc. X e está

decorado com os motivos vegetais envolvendo um leão e uma águia.

Atribuída a um artífice moçárabe de Coimbra,

esta peça, talvez a mais antiga da nossa ourivesaria sacra, foi

mandada executar por Mendo Gonçalves.

Na época românica aparecem já frestas laterais na

cabeceira e no românico tardio desenvolvem-se aberturas do seu topo,

que aumentam em número e tamanho. No arco cruzeiro, na parte instalada

sobre a arcada da entrada da capela-mor, aparece sistematicamente uma importante

abertura também virada a nascente, a qual na época românica

tende a alargar-se, podendo mostrar-se em dupla fresta, ou em rosácea

mais ou menos desenvolvida.

Frestas da abside de S. João de Longos Vales.

Um friso de rolos (bilhetes) coroa o arco superior; uma espécie

de tímpano com o mesmo motivo corresponde à bandeira da falsa

janela. No capitel da esquerda um homem acocorado segura dois peixes; no

capitel oposto, folhagens túrgidas, trespassadas, encurvam-se nos

extremos

O gosto por uma maior luminosidade leva à revivência, embora

já com adaptações góticas, de uma espécie

de aximez de arcos quebrados e de janelas de duplo lume. Nos topos dos

transeptos há sempre frestas ou, mais tardiamente e nos programas

mais grandiosos, rosáceas. Nos alçados laterais das nossas

igrejas românicas há sempre um alinhamento de frestas, duas,

três ou mais. Nas igrejas de três naves é usual haver

uma em cada tramo. Idêntica distribuição aparece na

parte superior da nave central deste tipo de edifícios, mas aí

as frestas podem dar lugar a aberturas mais amplas formando um cleristório.

Uma fonte de iluminação muito importante, funcional e

arquitectonicamente, é a torre-lanterna, a qual, como o seu nome

indica, tem sempre boas aberturas e cobre o cruzeiro. Ela ilumina e focaliza

um dos mais importantes espaço da igreja, isto é, o local

fronteiro ao altar-mor, onde se instala o coro e onde se fazem as leituras.

--------------------

A arquitectura medieval, para realizar os espaços tridimensionais

– os quais têm necessariamente extensões e clausuras, isto

é, piso, muros e cobertura -, emprega diversos materiais, entre

os quais avultam a pedra, a madeira, o tijolo e alguns metais.

De forma sistemática, os nossos monumentos românicos

têm um aspecto verdadeiramente local. Sem os materiais não

haveria paisagem arquitectural e é por eles que as nossas igrejas

românicas se integram perfeitamente no seu ambiente.

Grade românica de uma capela do claustro

da Sé de Lisboa. primitivamente na charola, é de ferro cortado

e martelado. A decoração é de espiras (volutas) presas

a hastes verticais com cravos e anilhas. Obra única em Portugal,

apresenta semelhanças com outra da Catedral de Oviedo.

A pedra é, naturalmente, na arte românica o material mais

importante, tão sistemático foi o seu emprego na construção,

na decoração e na escultura. É abundante, é

resistente e estava prestigiada para tais funções. Os monumentos

românicos localizados nas manchas graníticas do Noroeste,

da bacia do Douro e das Beiras utilizam exclusivamente essa rocha.

Naturalmente, o encomendador da obra pode ter a preferência

pelo granito de grão fino, em vez do de dente-de-cavalo, preferindo

onerar a construção com um transporte mais longínquo.

A igreja de São Salvador de Arnoso e a de Rio Mau utilizam na fase

primeira das obras, que é também a de maior perfeição,

granito de boa qualidade e passam a empregar pedra de pior aspecto e mais

local na conclusão que nas áreas de granito de dente-de-cavalo,

embora as paredes sejam feitas nessa qualidade de pedra, os artífices

exigiam para as arcadas dos portais e janelas e para os lavores de colunas

e frisos, blocos graníticos de grão fino, que se iam buscar

a alguns quilómetros de distância. O românico em redor

de Guimarães patenteia bem este fenómeno.

O tijolo é um material de construção que

não foi muito utilizado entre nós neste período. Tijoleiras

para os pisos e telha de canal para as coberturas são outros produtos

argilosos utilizados para as construções de então.

Para encher o interior dos muros, sempre bifaciais, além de pequena

pedra, emprega-se o barro com cal.

A taipa, construção feita de barro rico em cal

e pequenas pedras, estava muito vulgarizada na época românica,

principalmente na arquitectura civil.

Túmulo de D. Beatriz (Mosteiro de Alcobaça).

Com a estátua jacente da rainha, cujas vestes são tratadas

num pregueado simétrico, típico do românico, esta arca

tumular de calcário apresenta nas faces laterais arcaturas redondas

ou edículas enquadrando as figuras sentadas dos Apóstolos,

alguns com a mão direita abençoando e mantendo o livro contra

o peito. No facial dos pés, onde foi gravada uma inscrição

no séc. XVII, uma figura coroada está sentada entre vários

homens e mulheres, eventualmente numa cena de lamentação

A madeira é outro material de fundamental importância e

muito usado na arquitectura medieval.

De um modo sistemático, as igrejas românicas rurais

de Portugal, de uma só nave, mostram nas suas paredes laterais e

até na frontaria mísulas e ressaltos próprios para

apoiar e receber alpendres de madeira.

Grande parte das nossas igrejas do tempo, teve, pois, lateralmente,

anexos feitos em madeira. Recorda-se ainda a sua utilização

sistemática, como material básico, nos andares superiores

das casas das nossas cidade e vilas e certamente em muitas parcelas dos

nossos mosteiros.

--------------------

As siglas de canteiro que tão frequentemente vemos nos

muros das construções medievais portuguesas, são testemunhos

de grande importância histórica que nos cumpre valorizar.

Como as marcas dos ourives e os selos dos notários, as siglas reflectem

o prestígio que a arte de canteiro tem nessa época e a organização

do ofício e das oficinas de construção. Estudadas

sistematicamente, com a sua implantação nos muros, elas podem

sugerir-nos critérios para vislumbrarmos o andamento das obras,

fases de construção, mudanças de ritmos e de artistas

e a sua datação. Quando sobre elas tivermos um bom corpus,

com boas atribuições de frequência geográfica

e cronológica, a história da nosso construção

medieval, civil e religiosa, poderá ter significativos avançados.

Nos monumentos onde elas apareçam em todas as pedras, feita a sua

tipologia e contagem, podemos saber quantos canteiros aí terão

trabalhado e, conhecido o ritmo normal do trabalho diário de um

pedreiro, ter noções sobre o tempo demorado na construção.

Pormenor de siglas no tímpano de Arnoso

Parece que as siglas sobre as pedras mais importantes do edifício

ou até as mais frequentes indicam os canteiros mais responsáveis

e eventualmente o mestre da obra.

As siglas fazem parte de um bloco mais amplo, o das “marcas de

posse”, e devem ser compreendidas no âmbito dessa perspectiva mais

geral. O funcionamento das “marcas poveiras”, que veio quase até

aos nossos dias, continuará a ser uma das boas iniciações

para o seu entendimento e das suas formas de uso e multiplicação.

Elas eram feitas, radicalmente, para se atribuir a responsabilidade do

trabalho efectuado e, eventualmente, contabilizar o seu tempo.

Nas paredes das nossas igrejas românicas, para além

de grafitos e de sinais apotropaicos, como as cruzes ao lado das portas,

que são distintas das da sagração, há, sobretudo

em arcadas, outros signos gravados destinados a indicar o local exacto

da pedra na estrutura da parede.

voltar página inícal