O Românico Português

A formação do Reino de Portugal, no séc. XII, é

contemporânea da fase plena do românico e do nascimento do

gótico. A influência francesa, através das ordens de

Cluny e de Cister, a introdução da liturgia romana e da escrita

carolíngia, acompanham o desenvolvimento de um românico tardio

que se manterá vivo em pleno século XIV no Norte, quando

o gótico já alastrava por todo o resto do país.

A arquitectura românica portuguesa é de formas simples,

vincadamente nacionais, com decoração reduzida aos capitéis,

ás colunas e arquivoltas dos portais, às mísulas e

aos cachorros ; nenhum tímpano ostenta as grandiosas decorações

de igrejas francesas e espânicas. É uma arquitectura de granito,

pois localiza-se, na maior parte, em regiões em que esta pedra abunda.

As excepções são as das zonas de Coimbra, Leiria,

Tomar e Lisboa, onde o calcário predomina. A dureza do granito é

um factor de simplicidade decorativa nos templos do Minho e Douro; em Coimbra

a pedra macia deu ensejo a maiores requintes decorativos.

A instabilidade dos tempos também se reflectiu nesta arquitectura,

de paredes sólidas e espessas: as Sés de Braga, Porto, Coimbra,

Lisboa e Évora parecem fortalezas, e as torres e adros murados de

muitas igrejas de pequenas dimensões destinavam-se não só

a servir de campanário como de refúgio de emergência

em caso de invasão de mouros ou castelhanos.

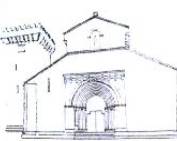

A sé velha de Coimbra, com os seus merlões

de castelo, é uma igreja fortificada, como muitas outras que foram

erguidas no sec. XII: a casa

de oração servia de refugio às gentes

ameaçadas pela guerra. No corpo central, o janelão repete

o motivo do portal, numa concepção a qus se atribui

influência de igrejas de Lombardia.

Nave central da Sé de Évora vista

da capela-mor. A abóbada de berço quebrado, ritmada pelos

arcos torais que separam os sete tramos, já revela a transição

para o gótico. Aqui, como na Sé de Lisboa, não há

uma tribuna sobre as estreitas colaterais, mas uma acanhada galeria

de circulação com trifório de cinco arcos por tramo.

O alastramento do românico partiu de alguns focos, como

Coimbra, Porto, Tui, Braga, etc. É notória a influência

monástica: as igrejas de grande número de pequenos conventos

vieram a servir de igrejas paroquiais. A população rural

pobre e dispersa, ergueu modestas capelas, quase pardieiros, de madeira

ou de alvenaria tosca. A construção de pedra era cara e apenas

os mosteiros, as sés e algumas paróquias ricas se podiam

abalançar a obras de mais grandeza, mantidas, de resto, por doações,

legados e esmolas. Os trabalhos, lentos, começavam pela cabeceira

e podiam arrastar-se por dezenas de anos; o período de maior intensidade

construtiva corresponde ao segundo quartel do séc. XIII.

Embora seja limitada a área do nosso românico, este, pela

sua duração ou por influências diversas, ganhou aspectos

locais, podendo distinguir-se vários grupos. A partir do Norte,

o primeiro grupo é o do Alto Minho até ao Lima, região

que pertencia à diocese de Tui, em que a influência Galiza

se faz sentir nitidamente. As igrejas mais antigas são as de Bravães,

Ermelo, Friestas, Longos Vales, Rio Mau, Rubiães e S. Cláudio

de Nogueira, com decoração abundante de folhagem, animais

e toscas figuras humanas nos capitéis ou adossadas aos portais.

Aos meados e fins do século XIII pertencem os templos de Chaviães,

Melgaço, Monção, Cerade, S. João de Távora

e outros, em que se manifesta uma feição gótica na

decoração, mais plana e com um temática reduzida aos

elementos vegetais e florais; os animais raramente aparecem.

O grupo de Sé de Braga, o mais numeroso, caracteriza-se pelas

igrejas de três naves, com arcos diafragmas, pelos tímpanos,

com laçarias e cruzes vazadas, pelos animais afrontados nos ângulos

dos capitéis e das arquivoltas e por temas geométricos e

vegetais muito estilizados (Sé de Braga, Arões, Cárquere,

Couceiro, Pitões das Júnias, Travanca e outras igrejas).

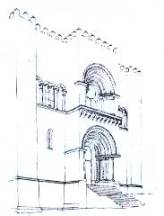

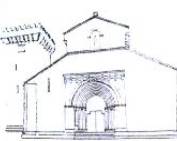

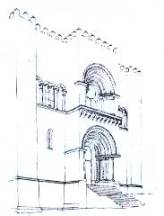

S. Salvador de Travanca é uma igreja de três

naves, definidas no alçado da fachada, com o corpo central mais

alto, tipo que já vinha das basílicas romanas e que seria

depois adoptado nas igrejas góticas das Ordens de S. Domingos e

de S. Francisco. O portal está inserido num rectângulo, com

um alfiz muçulmano. A torre já é gótica.

Ao foco da Sé do Porto pertencem as igrejas de Águas Santas,

Cabeça Santa, Cedofeita, Freixo de Baixo e algumas da Beira Alta:

Armamar, Ermida de Paiva, Senhora da Fresta. O tipo de capitel é

pequeno e frequentemente se ábaco ou imposta, com decoração

animalesca ou vegetal de relevo talhado em bisel pouco acentuado. São

típicos os toros diédricos das arquivoltas, prolongando,

com a mesma espessura, as colunas ou os colunelos (portal de Travanca).

Os mosteiros de Ferreira e de Paço de Sousa estão no

centro de um grupo que compreende as igrejas de Airães, Boelhe,

Fonte Arcada, Roriz, e Vila Boa de Quires, todos dos meados do século

XIII ou posteriores. É um românico tardio, com os portais

profundos e muito decorados, de colunelos prismáticos e redondos,

com bolas nas arquivoltas, rodeados por um friso saliente ou plano com

decoração geométrica; as cornijas assentam em arcaturas,

e não em cachorros. O portal insere-se num corpo saliente, encimado

por uma espécie de gablete, em Airães, Ferreira e S. Vicente

de Sousa.

S. Vicente de Sousa. O portal está inserido

num corpo saliente pentagonal, moldura cuja parte superior, angulosa, corresponde

a um frontão , origem próxima do glabete dos portais góticos.

As saliências a meio da parede lateral são mísulas

onde assentavam as traves de um pórtico ou galeria de madeira

As igrejas do foco de Coimbra, caracterizado pelo emprego do calcário,

distribuem-se por três fases: a mais antiga (condal) é do

primeiro terço do século XII; com típicos capitéis

de animais foi representada pela Igreja de S. João de Almedina e

Colegiada de S. Pedro, cuja influência chegou a Entre Douro e Minho

(Rates, S. Pedro das Águias e S. Martinho de Mouros). A segunda

(afonsina), influenciada pela arquitectura de Auvergne, engloba as Igrejas

de Santa Cruz, a Sé Velha, S. Salvador e outras (século XII).

Finalmente, a terceira fase (sanchina) é a de Santiago de Coimbra

e S. Pedro de Leiria.

O grupo do românico cisterciense, sóbrio, inspirado em

abadias francesas, apresenta contudo aspectos peculiares. S. João

de Tarouca e as abadias de Salzedas, de largo transepto e com as naves

laterais com abóbadas transversais apoiando a abóbada da

nave principal, de berço quebrado, têm colunas ou pilastras

adossadas sob arcos torais.

--------------------

Entre a arquitectura românica civil de índole pública,

merece realce a construção de pontes, pelos benefícios

que traziam, pelos meios e técnicas que exigiam e pela transformação

da paisagem que sempre ocasionavam. A história das vias medievais

é a história dos caminhos regionais, os que serviam populações

e cidades próximas. Nisto se distinguem bem das romanas. A partir

do séc. XII, e até ao séc. XIV, arranjar calçadas

e construir pontes são actos considerados, acima de tudo, como obra

de piedade. Reis, eclesiásticos e nobres deixavam nos seus testamentos,

ao lado de legados para missas, donativos para a construção

de pontes. Foi isso que possibilitou uma grande actividade pontística

românica, notabilíssima de técnicas e resultados. Se

os castelos revelam um certo atraso técnico relativamente ás

igrejas, já não acontece o mesmo com as pontes.

Exemplo de Ponte na arquitectura civil

Mais que as pontes romanas, as pontes medievais cuidam os seus alicerces,

o que as ajudou a resistir melhor ao tempo. Empregam sistematicamente grandes

arcos, o que favorecia a passagem de águas e de madeiras trazidas

pelas cheias e que são causa de tanta destruição.

A grande altura dos arcos levou os construtores a optarem, pela solução

de ponte de dupla rampa, isto é, em cavalete. Desenvolvem amplamente

os talhamares de jusante. São, porém, muito mais estreitas

que as romanas. Normalmente não excedem os quatro metros e meio

de largo.

É conhecida a importância, na Idade Média, dos

conselhos das cidades, de vilas e terras e a frequência das reuniões.

Nas cidades e em muitas vilas o conselho tinha casa própria até

para guardar as arcas com a documentação e bens. O melhor

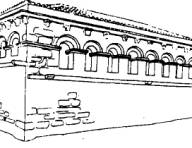

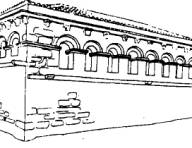

exemplo de casa, para este efeito, é a Domus Municipalis de Bragança.

É um edifício pentagonal que incorpora na sua parte inferior

uma cisterna, abobada em três tramos. A parte superior consta de

uma grande sala, como banco de pedra em redor, iluminada por uma série

grande de janelas, muito seguidas, próximas umas das outras. Coberta

em madeira, o remate da sua parede apresenta, interna ou externamente,

modilhões quadrangulares, pouco salientes, de aspecto tardio.

No lado interior há diferenças ornamentais nas janelas que

podem significar a primitiva organização do seu espaço.

Domus Municipalis de Bragança. É

o um dos poucos monumentos civis do nosso românico; sala iluminada

por fiadas de janelas de arcos de volta redonda, assentes em impostas,

exprimindo o gosto por arcarias, arcadas e arcaturas. A cornija assenta

em modilhões decorados.

O local mais decorado seria o de maior prestígio, isto é,

o sítio da presidência. É possível que na solução

primitiva esta sala tivesse algumas divisões. Esta obra, que tem

na cisterna uma das grandes razões da sua existência, classificada

muitas vezes como sendo do século XII é, porém, mais

tardia. Embora uma dos escudos de cachorro possa ter sido gravado na época

moderna, o tipo de decoração dos outros modilhões,

as pontas em diamante de algumas aberturas e a própria organização

das janelas indicam-nos que este edifício deverá datar-se

dos princípios do séc. XIV ou, quando muito, da parte final

do séc. XII.

Amando as peregrinações e as viagens, a época

românica procurou proteger os peregrinos e caminhantes, não

só fazendo pontes, como vimos, mas também construindo albergarias,

pousadas e leprosarias. Podemos dizer que em Portugal, nas cidades e vilas

e ao longo dos caminhos e ruas mais frequentados, tínhamos centenas

destes estabelecimentos, sobre os quais, arquitectonicamente, pouco se

conhece.

--------------------

A cidade ganha prestígio e vai-se impondo cada vez mais às

terras vizinhas, criando o seu termo. É ainda na época românica

que se forja uma nova significação para a palavra “vila”,

a qual começa a designar uma núcleo populacional mais ou

menos concentrado, com o artesanato e comércio, cercado por uma

muralha, mas que não tinha tradição de sede episcopal.

Centro urbanistico da cidade velha de Coimbra

A partir da época românica toda a cidade, para além

do castelo, tende a ter uma cerca urbana que procurava abranger, pelo menos,

o seu núcleo central. Todas apresentam, neste período cerca

amuralhada, aproveitando geralmente elementos de épocas anteriores,

romana ou árabe. Embora o fenómeno das grandes cercas urbanas

seja, compreensivelmente, entre nós e na Europa, um facto mais próprio

e mais sistemático nos séculos XIV e XV, os antecedentes

das cidades românicas e o clima de guerra e de razias que tanto marcava

a época favoreceram a construção de perímetros

muralhados em todas elas. Não havia cidades abertas entra nós.

As portas são habitualmente designadas pela direcção

da via que delas partia, com excepção da saída para

o lado sul ou sudeste, a qual, por ser zona de possíveis sinais

diurnos feitos com espelhos, muitas vezes se designava como “porta do Sol”.

As cercas da Idade Média tardia multiplicam muito mais as aberturas

e começam a ser designadas pelo nome dos santos a quem vão

sendo dedicadas.

As ruas são elementos essenciais na organização

e usufruição do espaço urbano. Locais de passagem,

de convívio, boca de todas as actividades, são elas que nos

dão a paisagem urbana. Tendencialmente, o seu crescimento foi-se

operando ao lado das grandes entradas, mormente no acesso principal mais

rápido, tantas vezes dito, por isso, “rua direita”, e também,

respeitada a distância relativamente à muralha, em redor desta,

em circunvalação.

Situadas, de modo geral, em colinas, compreende-se que não

nas apresentem um urbanismo regular e geometrizado.

Por regra, as ruas de comércio e artesania eram também

carrárias, isto é, as mais largas e socializadas. Nestas,

as casas apresentam forma alongada, com a parte estreita virada à

rua, e têm, por regra, tenda no rés-do-chão e sobrado

para habitação.

A cidade era um cento de produção artesanal, de trocas

e de economia monetária. A loja que vendia tinha também oficinas

que faziam e consertavam. Por motivos diversos, por solidariedade variadas,

às vezes consagradas em confraria, já se nota a tendência

para a especialização profissional das ruas, como por exemplo,

rua dos ferreiros, dos pelames, dos couros, entre outros. A cidade românica

era também muito aberta e abrigava sem conflito, no seu interior,

grandes alteridades, no religioso, no profano e no étnico. Muito

mais que a cidade gótica

voltar página inícal