Schlangenverehrung in der Frühgeschichte des Vorderen Orient

| Ethnologen kennen es gut, das weltweite Phänomen der Schlangenverehrung. Bekanntestes Beispiel ist die Regenbogenschlange bei den Aborigines in Australien. Diese unberechenbare und gefürchtete Schlange offenbart sich als Pars pro Toto eines ganzen Glaubensystems, nämlich der Traumzeit. Die Schlange verkörpert nicht nur Schöpferwesen und Kulturbringer, sondern auch Kriegsgott, Richter und Ahne und ist somit für den Kreislauf des Lebens verantwortlich. Im Vorderen Orient verkannten Archäologen bislang die überragende Bedeutung der Schlange in den Reihen ihrer Götter. |  |

Die Konsequenz: Ein Sammelsurium an Puzzleteilen, das sich nicht so recht zu einem komplexen Weltbild zusammenfügen lässt. Aber muss das so sein? Warum nicht ethnologisches Material mit archäologischen Funden vergleichen, wenn Keilschrift-Texte auf Ähnlichkeiten schließen lassen? Warum nicht Texte aus dem 2. und 1. Jahrtausend v. Chr. mit prähistorischen Funden in Beziehung setzen, wo doch gerade in der Religion die Tradition eine so überragende Bedeutung hat? Nicht der Blickwinkel eines Maulwurfs, sondern der eines Vogels machten letztendlich die Suche nach der Bedeutung der Schlange im Vorderen Orient zu einem spannenden Erlebnis und schufen ein erstaunliches Bild der religiösen Vorstellungen der Menschen im Vorderen Orient, das mindestens 11.000 Jahre zurückreicht.

Steinzeitlicher Schlangenkultplatz

|

Der bislang früheste Hinweis auf eine rituelle Verehrung der Schlange wurde auf dem Göbekli Tepe ausgegraben, dem Grabungsort in Anatolien, der derzeit als neue Wiege der Kultur Schlagzeilen macht. Der mit Schlangenreliefen verzierte Steinpfeiler datiert ins 9. Jahrtausend vor Christus und gehört zu einer Reihe weiterer, mit verschiedenen Tieren verzierten Pfeilern. Der Ausgräber Klaus Schmidt geht davon aus, dass es sich bei Göbekli um einen zentralen Kultplatz der ganzen Region handelt, an dem den Göttern zu bestimmten Zeiten Opfer dargebracht wurden. Der Platz mitsamt seiner zahlreichen Kultbauten liegt auf einer Anhöhe, so als wollte man den Göttern besonders nahe sein. Aber welche Rolle spielte unter den verehrten Tiergöttern die Schlange? Und wie kann man sich die Riten vorstellen, die an diesem einsamen Ort vor 11.000 Jahren von unseren Vorfahren vollzogen wurden? |

Zwei Kosmologien

Sicher ist, dass auch in der Zeit der Sesshaftwerdung, als die Menschen anfingen Keramiken herzustellen, die Schlange eine religiöse Bedeutung hatte. Anders als man es vielleicht erwarten würde, sind gerade die frühesten Keramiken sehr sorgfältig gearbeitet und reich verziert. Es ist deshalb mehr als unwahrscheinlich, dass es sich hier um alltägliche Gebrauchskeramik gehandelt hat. Vielmehr deuten die mit Schlangen bemalten und applizierten Keramiken daraufhin, dass diese in rituellen Festen als Opfergefäße dienten.

Um zu verstehen, wem und was geopfert wurde, muss man die kosmologischen Vorstellungen der damaligen Menschen kennen. Keilschrifttexte berichten von zwei Kosmologien, einmal von der des Berglandes und zum anderen von der des Marschlandes. Die Vorstellungen über die Herkunft des Wassers macht den Hauptunterschied der beiden Kosmologien aus. Im Bergland fällt das Wasser vom Himmel, weshalb der Himmelsgott An verehrt wird, im Marschland dagegen liegt das Wasser unter der Erde behütet vom Gott des Süßwassers Enki. (Enki heißt übersetzt die wahre Ziege des Apzu.)

Funde belegen, dass die Menschen im 6. Jt.v.Chr. vermehrt aus dem sicheren Regenfeldbaugebiet Nordmesopotamiens und Irans, dem sogenannten Fruchtbaren Halbmond, aufbrachen, um das südlich davon gelegene trockene Land durch Bewässerungswirtschaft urbar zu machen. Der Grund mag ein steigender Populationsdruck gewesen sein. Natürlich brachten die Leute aus dem Norden ihre religiösen Vorstellungen über den Kosmos und die Götter mit in den Süden, doch trafen sie im Süden auf völlig andere Lebensbedingungen. Der Jahresrhythmus war von zwei Extremen beherrscht. Der Trockenzeit und der Regenzeit. Um überleben zu können, musste man ständig dafür sorgen, dass die Götter rechtzeitig den Wechsel der beiden Jahreszeiten einleiteten. Anderenfalls ertrank man entweder in den Fluten oder verdurstete in der Trockenperiode. Handelstätigkeiten zwischen Marschen- und Bergbewohnern gewährleisteten über Jahrtausende einen regen Güter- und Ideenaustausch.

Dies führte letztendlich dazu, dass die Menschen glaubten, die Erde sei kreisförmig von Wasser umgürtet, wodurch die beiden Wassergötter An und Enki eine Einheit bilden. So berichtet es uns jedenfalls der Etana-Mythos, in dem der legendäre König Etana auf einem Adler in den Himmel fliegt und aus der Vogelperspektive die Welt unter sich betrachtet. Je höher er aufsteigt desto ganzheitlicher wird seine Weltsicht, bis er schließlich die ganze Erde von Wasser, einem Tierkreis gleich, umgeben sieht. Sah er eine Schlange?

In der Götterliste An-Anum finden wir eine Aufzählung von Unterweltsgottheiten, für die alle ein Bezug zu Schlangen nachgewiesen ist. Ereschkigal, die Königin der Unterwelt führt die Liste an, gefolgt von ihrem Sohn Ninazu, dessen Sohn Ningizzida, Tischpak, dem Nachfolger Ninazus als Stadtgott von Eschnunna, Inschuschinak, dem Stadtgott von Susa und schließlich Ischtaran, dem Stadtgott von Der. Interessant ist, dass all diese Schlangengötter, mit Ausnahme von Ereschkigal, die in anderen Texten immer als Söhne oder Brüder Ans oder Enkis beschrieben sind, was wiederum auf den Schlangencharakter Ans und Enkis schließen lässt. Sowohl An als auch Enki haben auch einen weiblichen Gegenpart. Inanna ist die Gemahlin von An und die Ehefrau von Enki ist Nintu, die spätere Ereschkigal. Zu Zeiten, als sich die Menschen ihre Götter noch in Tiergestalt vorstellten, stand die Schlange stellvertretend für den Wassergott und die Ziege symbolisierte die Erdgöttinnen.

Göttern in Schlangenoutfit auf der Spur

|

Beginnen wir unsere Suche in vorgeschichtlicher Zeit im Iran. Auf Stempelsiegeln aus der Obeid-Zeit steht offensichtlich die Kombination aus Schlange und Ziege im Vordergrund des Interesses. Jede Ware wird mit den Symbolen des Götterpaares aus Wasser- und Erdgottheit gestempelt und somit unter den Schutz der Götter gestellt. Aber gab es wirklich nur Tiergötter zu dieser Zeit? |

| Zahlreiche Stempelsiegel stellen auch einen Ziegendämon dar, der Schlangen in Händen hält. Die durchaus menschenähnliche Gestalt trägt einen gehörnten Ziegenkopf, der restliche Körper ist in eine Schlangenhaut gehüllt. Die Geister scheiden sich bei der Frage, ob diese Gestalt nun einen verkleideten Priester oder vielleicht doch einen Gott darstellt. Parallelen zu den Regentanzzeremonien der Hopi Indianer Neu-Mexikos kommen einem in den Sinn. |  |

Eine ähnliche Szenerie ist auch im Iran vorstellbar. Um die Regenzeit einzuleiten, schlüpft ein Priester in die Rolle des Götterpaares aus Schlangen- und Ziegengottheit, bedeckt seinen Körper mit Schlangenhaut, setzt eine Ziegenmaske auf und schleudert Schlangen. Die oft in Zickzack und mit dreieckigem Kopf abgebildeten Schlangen ähneln zudem Blitzen.

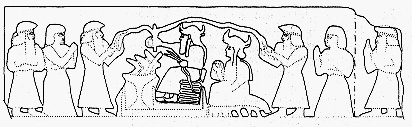

Der Kultplatz in Kurangun, der ins 17. Jh. v.Chr. datiert wird, lässt kaum Zweifel daran, dass tatsächlich Regenzeremonien stattfanden, in denen der Schlangengott, in seiner Funktion als Wettergott, um Wasser gebeten wurde. In 200 Metern Höhe an exponierter Stelle befindet sich ein Felsrelief. Umringt von Adoranten thront in der Mitte das Götterpaar. Die männliche Gottheit sitzt auf einer zusammengerollten Schlange und hält die Insignien Ring und Stab in Händen aus denen Wasser hervorsprudelt, das das Götterpaar kreisförmig umschließt. Die Plattform zu Füßen des Reliefs ist mit Fischen und Wellenlinien verziert, so dass es nicht schwerfällt sich vorzustellen, dass die Plattform ein Wasserbecken symbolisierte, das der Gott im Verlauf der Regenzeremonie mit Wasser füllte.

In Mesopotamien bietet sich uns ein vielschichtigeres Bild. Rollsiegel lösen ab Ende des 4. Jt.v.Chr. die Stempelsiegeldarstellungen ab. Die endlos abrollbare Siegelfläche eröffnet ganz neue Möglichkeiten der Darstellung. Die Symbole der Vorzeit werden jetzt von Bildergeschichten ersetzt. Parallel zur Hierarchisierung der Gesellschaft im 3. Jt.v.Chr. wird auch die Entwicklung von tiergestaltigen zu menschengestaltigen Göttern bildlich dokumentiert. Seinen Endpunkt erreicht der Umwandlungsprozess mit der Ausrufung des Akkad-Reiches. Unter der Herrschaft eines Gottkönigs, werden die Götter nunmehr ausschließlich in menschlicher Gestalt dargestellt. Die Hörnerkrone als Weiterentwicklung der Ziegenhörner, bislang ausschließlich Symbol für einen Gott, wird unter König Naramsin von Akkad erstmals auch von Königen getragen und stellt diese damit auf eine Stufe mit der höchsten Gottheit. Als Stellvertreter des Schlangengottes herrscht ab jetzt der König über das Weltreich.

Doch die neue Komplexität des Reiches hatte auch weitere Folgen: Zwar herrschte parallel zum König und seiner Gemahlin nach wie vor das Götterpaar aus Wasser- und Erdgottheit über das Götterpantheon, doch mussten eine Reihe neuer Aufgaben verteilt werden. In kürzester Zeit entstand dadurch ein auf den ersten Blick unüberschaubares Heer an Göttern, das proportional zu den neugeschaffenen Arbeitsfeldern am Hofe des Königs wuchs. Um diese stetig wachsende Zahl an Göttern auseinanderhalten zu können, stellte man ihnen sogenannte Attributtiere zur Seite. Die Nachkommen Enkis, die Schlangenstadtgottheiten, werden vom Schlangendrachen muschhusch begleitet.

Diese neuen Erkenntnisse erlauben es, am Beispiel des Schlangengottes Enki den angesprochenen Prozess der Anthropomorphisierung eines Gottes nachzuvollziehen.

|

Die Entwicklung beginnt gegen Ende der Frühdynastischen Zeit. Ein Gott in Gestalt eines Bootes, was ihm unter Archäologen den bildhaften Namen Bootgott eingebracht hat, da bislang eine Identifikation mit einer Gottheit nicht gelang, hat große Ähnlichkeiten mit einer Schlange. Nur sein Kopf hat zunächst menschliche Züge, sein Schlangenkörper bildet das Boot. |

| Bis in die Akkadzeit hinein wird dieser Bootgott immer menschlicher. Zum Kopf gesellt sich der Oberkörper, bis letztendlich nur noch eines seiner Beine das Boot formt, das andere betritt bereits das Festland. |  |

Die Bootgottdarstellungen hören in der Akkadzeit plötzlich auf und es folgt eine weitere, zeitlich sehr begrenzte Gottesdarstellung mit Schlangencharakter.

|

Ein Gott mit Schlangenunterkörper, auch hier gelang bislang noch keine Identifikation mit einem bekannten Gott, faltet seinen Schlangenunterkörper zu einer Art Thron, während sein Oberkörper menschlich ist. |

Aus verwaltungstechnischen Gründen setzt Enki an den wichtigsten Städten des Akkad-Reiches seine Söhne, die Schlangenstadtgottheiten, ein.

| Darüberhinaus verteilt er weitere Gottheiten im ganzen Land, denen er jeweils eine seiner eigenen Fähigkeiten anvertraut. Auch dies wird auf Rollsiegeln dargestellt. Der Schöpfer- und Kulturbringer Enki hatte seine Aufgabe damit erfüllt. Die Größe und Vielschichtigkeit des neuen Machtapparates waren von ihm allein nicht zu meistern, weshalb er geschickt alle seine Fähigkeiten und Zuständigkeiten an seine Nachkommen weitergab. |  |

Der Gott, dessen Geschichte wir gerade verfolgt haben, ist also tatsächlich der schlangengestaltige Enki, der Gott des Süßwassers und der Weisheit, von dem bislang keine Abbildung bekannt war.

Damit ist es erstmals gelungen Bildmaterial aus dem 3. Jt.v.Chr. mit Hilfe von deutlich jüngeren Textquellen zu interpretieren. Es scheint fast so, als habe man in den Keilschrifttexten nur ausformuliert, was auf Rollsiegelbildern zu einer Zeit in symbolhafter Weise dargestellt wurde, als die Keilschrift lediglich für Wirtschaftstexte benutzt wurde.

Marduk und Assur in der Tradition des Schlangengottes

Wie wichtig die Schlangengötter und ihrer Nachfolger für das Wohlergehen und Funktionieren eines Reiches bis ins 1. Jt.v.Chr. bleiben, verdeutlichen sowohl das babylonische als auch das assyrische Reich. Die Namen der Götter mögen sich geändert haben, doch am Grundkonzept, der Tradition der Schlangengötter, hielt man bis zum Schluss fest. Nicht nur, dass die Städte und Zikkurate den alten Vorbildern der von den Schlangengöttern einst gegründeten heiligen Städten Eridu und Nippur nachempfunden waren und somit das Abbild des Kosmos darstellten. Babylon selbst wurde im Schöpfungsepos Enuma Elisch als erste Stadt nach Eridu genannt, ebenso wie der babylonische Gott Marduk den Schlangendrachen, das Symboltier der Schlangengötter als sein Attributtier von Tischpak übernommen hat. Auch als die Assyrer im 1. Jt.v.Chr. an die Macht gelangten, ersetzen sie lediglich den Gott Marduk durch Assur. Wiedereinmal hat sich nur der Name geändert.

Rückblick

Kehren wir noch einmal nach Göbekli zurück. Auch dort, vor 11.000 Jahren, mag es bereits kultische Feste zum Wechsel der Jahreszeiten gegeben haben, in denen einem Schlangengott und möglicherweise auch einer Ziegengöttin Opfer gebracht wurden. Die Namen der Götter kennen wir nicht, doch die Namen sind nicht ausschlaggebend. Wichtig ist ihre Funktion und diese scheint über die 9.000 jährige Geschichte des Vorderen Orients im Kerngedanken gleich geblieben zu sein. Ein Götterpaar, Schlangengott und Ziegengöttin, mitsamt Nachkommenschaft kümmern sich um Recht und Ordnung auf Erden. Wie ein roter Faden durchziehen die Schlangengötter Tausende von Jahren menschlicher Geschichte. Wir stehen gerade noch am Anfang, die einzelnen Verästelungen im Gewirr aus symbolischen Bildern und Texten zu verstehen, doch schon bald könnten die vielen Puzzleteile zu einem komplexen Bild der Vorstellungswelt vergangener Zivilisationen im Vorderen Orient zusammenpassen.

© Birgit Kahler

(Zusammenfassung der Ergebnisse der Magisterarbeit "Schlangendarstellungen in Mesopotamien und Iran vom 8. bis 2. Jahrtausend vor Christus - Quellen, Deutung und kulturübergreifende Vergleich", Birgit Stöcklhuber, LMU München, 1999)