2003.06.27

仍在憧憬的十八風光(為王貽興「美好十八碎片」徵文作)

我未到十八歲時,總憧憬那年頭會如何自由奔放:可以堂而皇之的買煙酒、看三級片、進投

注站、投票、開公司,大部分成人可做的,我到時都可做。

十八歲生日前後,生活並沒有變樣。我依舊回學校發呆,上那些自己跟不上進度的高級程度

會考課程。生日賀片沒多少張,親朋也一如以往,不會為我安排盛大的生日會。生日過去,

我沒有趕緊買六合彩或「開葷」,依然怕打火(遑論點煙),還是喝一杯就醉,沒錢開車做

生意,放假時仍一如以往,長時間打電腦遊戲。

長時間打電腦遊戲,缺少運動,再加青春期的好胃口,我在十八歲前,已積下一個肥肚腩。

媽子當年向親友宣傳我「十八歲人,四十八歲身」,不無規控的意味。有說青春肉體最好看

,恕我無緣分霑此福分。

那一年的暑假,我並沒多做運動,沒有覲見各大補習天王天后,也沒有延續我的補習生涯;

但在何處將那兩個月消磨淨盡,答案早已無影無蹤,只記得某晚看過某漂亮小學同學的話劇

演出。十八歲的下半部分,我填了我的大學聯招表格,想從本科開始當個經濟學者,並第一

次投票。我繼續試圖趕上預科課程,並再用會考前的老法子,下課後躲在學校自修室死命啃

書,希望省下補習費。到最後,為令自己有張好看一點的成績單,我乖乖的報了一個精補課

程,提高我的英語運用考試能力。

十九歲前夕,我在家中將課本和舊試題反覆看習;當天之前考過甚麼,都忘了。

我憧憬的十八歲,始終沒法成真;到今天,我仍渴望它來臨。

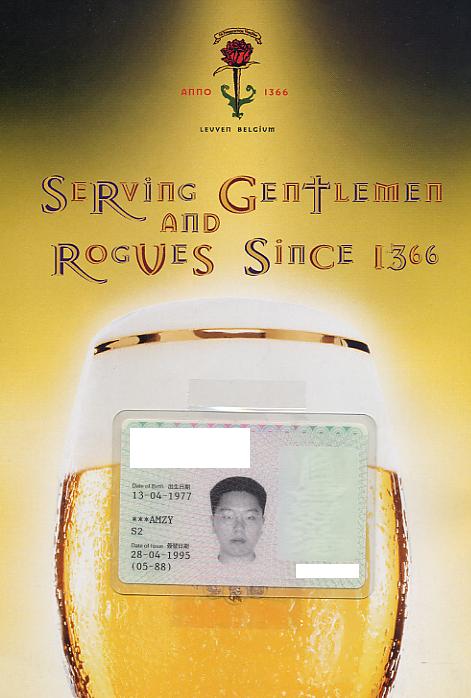

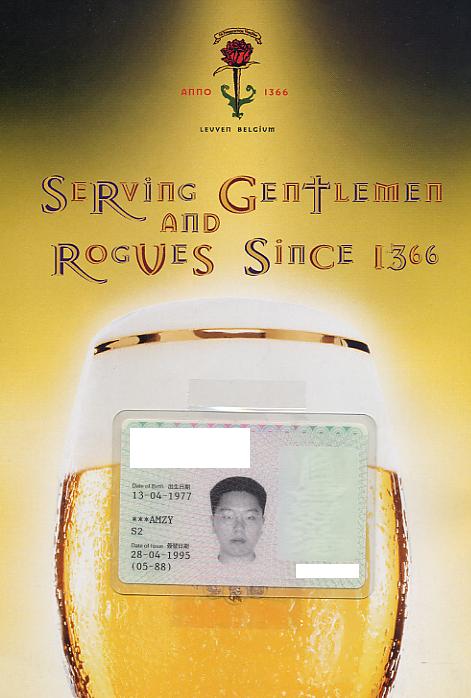

caption:

算是好福氣,這身分證能陪我生活八年,是最容易拿來的,代表十八歲的物件。當年的胖,

不怎反映在我臉。

卻說我的掃描器裡,放了一本雜誌,用來固定被掃瞄的圖片。它封底恰巧是啤酒廣告。成年

,飲酒,都是我那短文提到的,因此用掃瞄器做了此圖。

後記

在王貽興的第二次新書會上,我只跟舊朋友聊天。現正向王貽興《十八相送》的第二部〈十

八相信〉進發。

2003.06.08 III

王貽興《十八相送》兼徵文

業已成書,徵文已過。《十八相送》為他的第三本小說集,香港蟻窩出版社2003年初版。

我的六四個人記憶——六四以後

1989年9月,我升讀中一,六四一周年的紀念活動,在我考期終考前後舉行。那時候身邊很少

人談民運,也沒有人力勸我參與示威集會,隨後那麼多年都是如此。某一年,有人抗議六四

晚上舉行香港小姐選美決賽,還記得有一個妙齡女演員拒收反對者的傳單——她的父母在1967

年時,因支持香港仿效文革的暴動,被港英政府遞解出境。

不過中國仍是我們生活裡的重要題目。糧油、東江水、旅遊、親戚、語言、文化、國企股、

以及九七(當年還可以叫「大限」的),全都跟中國有關。不談六四,談中國也有很多的談

法,但若不談六四,不按身處環境的道德觀談六四,教誨就會源源而來。有時,教誨會從一

方射向另一方,旨令對方被己方同化。

1996年秋我進大學,1997年初我加入學生報。雖說是大學的小傳媒,但既是傳媒,又跟社運

常客之一的學生會緊扣,當了學生報編委,總不免擔心自己在7月1日後獲罪。當年的六月四

日,學生報開了報社先例,製作了一本《六四特刊》,把史事和個人感想評論等共冶一爐,

並把其中一些送到維多利亞公園,讓參與支聯會舉辦的六四悼念晚會的朋友取些回家。那晚

,我第一次參加六四悼念晚會。晚會過後,一些拍檔跟隨護送國殤之柱的人群,到港島西北

的香港大學去,目睹國殤之柱成功送進港大的一刻。

我給那本特刊寫了稿,題目記不起,文章大意說我們該準備,為不能合法紀念六四的那天準

備,為六四平反了的那天準備,為夢想實現的那天準備。

隨後的一年,主權轉移並沒帶來大規模的政治整肅,我在大學邊學社會學邊學社會運動,甚

為認同多元論。當時看到一些社運者的文章,指支聯會把六四紀念單一化,對運動未必有利

。我雖未被愛國言論感召,拒絕再參與六四悼念集會,但反單一化的言論,卻教我對支聯會

抱一點戒心。

1999年,我因幫忙學生會運送六四特刊,再一次參與六四悼念集會。集會模式依舊,燭光點

點好漢連祭,內容的確齊一,但不能否定,它仍觸動來參加的有心人。至於眾多有心人是否

聽過,或支持「悼念多元論」,不得而知;可那麼多年來,幾乎每個有心人在六四晚上,都

只選擇維園的集會。多元的悼念方法,似乎只盛行於社運熱心者中間。

四年來,很少參加跟六四有關的活動。2000年六四前,我參與「天安門母親」的悼念晚會。

但每逢六四,或看到有關六四的記載和討論時,心難免戚戚然。

2003.06.04 (amended 2003.06.08)

我的六四個人記憶——六四當時

絕不滿足以口念記,反省中前行行萬里

——金佩瑋「毋忘六四」

我任編委的《中大四十年》稿題不少,近期各編委審視的其中一個稿題,叫「六四」。顧名

思義,內裡的文章均討論六四和近十年中文大學的關係。那些文章討論的,主要是學生運動

組織,如何可按六四以至整個1989中國民主運動,行動、發展、更新等。

稿題收錄的其中一篇文章,是梁文道在九十年代末寫的《廣場密碼》,本來是已停刊的《打

開》僅有一次的六四專題的前言。他提到,香港人的六四記憶,差異太少,講或重述的時候

,都很一致;打破例必說天安門坦克車平反等等,將回憶拉回自己的生活,可能對自己更有

幫助。記得那些年間,Jas也建議《青年人民》的各拍檔(當然包括我)就六四寫點甚麼,我

懶,沒寫,但如果寫的話,恐怕也會寫點個人回憶。

因為重讀梁文道這篇文章,認同他的想法,也因為今天是2003年6月4日,香港的公眾假期端

午節,我想,我應該把我的六四事寫下來,當成另一種記得六四的手段。

1989年5月,我十二歲,念小學六年班。當時我對1987年春的中國學潮,還記得一點,記得方

勵之、學潮和爭民主,覺得那次不是甚麼壞事。那時看過些中學中國歷史課本,閒時把一本

台灣的作文範文集和《讀者文摘》翻來翻去,結果我變得愛國又反共,直覺共產黨愈快下台

愈好。到胡耀邦去世,北京學生哀悼集會的新聞傳來時,心情難免被牽動。

1989年5月20日,北京戒嚴,之後連續三個星期日,香港人上街、集會。我記得5月20日下午

,在大埔寶鄉橋上,遇到聲援北京學生的遊行隊伍,人數百計,但沒留意由哪個團體號召。

我把那次遊行,寫進學校週記裡,並說要打倒「毛(毛澤東的毛)產階級」。5月21日,香港

人在香港島北遊行,參與者號稱百萬。單由電視新聞看到的幾分鐘片段,已被震憾——當然

,能有幾分鐘是因為事近地近。與之相比,十四年後的倫敦百萬人反戰示威,香港媒體的報

導只得零星落索。

那兩個多星期,心神都被「特別新聞報導」吸引過去。報導裡所謂的「最新進展」,可能已

連放兩三遍,但能夠看到北京發生甚麼事,香港街頭又發生了甚麼事,已覺得跟整場運動一

起。5月28日,香港人又一次上街,周末的「民主歌聲獻中華」轉播佔據了香港所有的中文頻

道,幾乎所有認識的香港歌手,都爭著上台,以表心志。當時的高小生,也能將「愛自由」

這首歌啷啷上口。

6月3日晚,解放軍武力清理北京街道,一稱「平暴」,一稱「鎮壓」。第二天大姑丈生日,

親友都到他在魚則魚涌的家聚會,雀局不斷。黃昏時有幾個十多歲的孩子,從跑馬地的「黑

色大靜坐」回來,晚飯和平進行。

隨後兩天,我念的下午校花點時間,為學生舉行悼念集會。而學校(或是毗鄰的天主堂),

在向大街的一邊圍欄,懸了一條悼念橫額。第二天集會前,橫額被扯下來;一個馬姓男老師

對我們講這事時,問道:「那些扯下橫額的人,是不是中國人?」事隔多年,回想此話,我

想:對方若是中國人也不妨,蓋中國人也有怕事的,也有死挺國家的,也有清楚或不清楚自

己在做甚麼的。

當時校方也不怕血腥暴力嚇到學生,把幾張血肉模糊的新聞照片,放在操場一角。

那幾天曾有號召罷課罷市,但6月5日晚,九龍發生騷亂,結果罷了。隨後的一兩個月,殘瀾

乃在,有點討論有點抗議,但彷彿北京的民主女神像一倒下,支援的對象也同時消失,後來

就如我現下稿題的另一篇文說:「無運可支」。接著香港出現信心危機,一班人某天湧到啟

德機場,向到訪的英國外相爭取港人居英權;家母當時湊熱鬧,她說,外相的車很快駛走,

大家一哄而散。

小六畢業後畢業班同學的第一次旅行,好像選往船灣淡水湖。那天兩個快結成夫婦的老師,

在壩上共坐一單車,我指他們說:柴玲跟封從德。那是我僅餘,當年有關民運較輕鬆的回憶

。

明天,我會憶述悼念六四的第一年起,我跟六四的交會。

2003.06.02

過去半個月也曾想過在這裡寫些甚麼,但最後都沒有。懶、忙、心煩也是原因,但要理清的

話,不如說:「我多天沒寫。」

再者,這裡不因瀏覽者的多寡而變。

很好的教訓

五月七加二十天,正是五月二十七。當晚晚飯畢,我突感發冷,好不容易睡醒,仍感不適,

因而求診,還是同一家診所。量過體溫,不得了,華氏101.2,攝氏38.4。

青年三星期內病兩次,不尋常;再加上高熱,雖說沙士勢似漸減,但醫生和我都如臨大敵。

醫生的藥方含四顆特效治感冒膠囊,每顆索價二十多,診金藥費二百七十。回家後,休息前

還先關門,免得真的染了沙士,加大家人感染的危險。

退燒藥一服,二十八日下午時,額頭已冷卻幾分,沙士疑雲再去。三十日依醫囑覆診,雖無

病容,療程繼續,又付二百七十。月內病假三天(1+2),首兩天可支全薪,第三天當無薪假

,料因而扣薪二百多,損失近八百元。健康身體雖是重要,可破財感覺更加貼身。「很好的

教訓」因後者而出。

稍後找點機會運動。

2003.05.16

記今晨

今晨四五時左右,我被雨聲吵醒。惺忪間只把最可能被雨水沾濕的一張被和一件內衣,移進

室內。

六時許,我還不願起床,醬在床上,突然兩聲像槍聲的「拍拍」聲從我身後傳來。不太響,

但你能清楚分辨是怎樣的聲音。

稍後到廚房煮水。水沸,熄火;當正面迎向廚房大門的一刻,媽子來到,嚇一跳。不敢肯定

這兩事有沒有關係,或許,只是某早上的兩驚而已。媽子後來說,看我不像如此膽小。但,

我很多時都提心吊膽,只欠明言確行。

2003.05.11

抱恙記

新曆五月七日,起床時感頭疼微熱,疑故友流感再訪,又聞新疫「沙士」癥近流感,故不敢

出戶,並告之任職官塾。後見醫師容,彼開藥若干,謂有特效,喻吾定時服之。初服稍愈;

越一宿,體溫趨常,作息如舊,危疾之疑亦去。

2003.05.05 (amended 2003.05.09)

那些誘人的南屏鐘聲

曾在酒廊歌廳打滾過的歌手,似乎都能把老歌唱的好聽。肥媽Maria Cordero出身歌廳,十多

年前把改自「綠島小夜曲」的電影「監獄風雲」主題曲「友誼之光」唱的街知巷聞。今天,

她為她主持的電視節目「肥媽私房菜」,唱另一首改編主題曲。這回的旋律是「南屏晚鐘」

,但歌詞不再是講相思情,而是愉悅和飯菜香。

唱老歌、用老歌的,當然不只她一人。在另一個城市台北,愛五六十年代時代曲的蔡明亮,

繼1998年的「洞」後,再把他喜歡的歌引進他的電影。他最新的短片「天橋不見了」,可以

當成「小康系列」的第四部片子(頭三部是1992年的「青少年哪吒」、1997年的「河流」和

2001年的「你那邊幾點」),片尾用的也是「南屏晚鐘」。

「天橋不見了」的湘琪,來自「你那邊幾點」。她從巴黎回到台北,見不著台北車站前那條

她熟悉的,見過小康的行人天橋。橋雖被拆掉了,但小康仍在,可是湘琪在街上跟他擦肩而

過的瞬間,卻見不到認不出他。他不能再在橋上賣手表,找的下一份工作是色情片演員。二

十二分鐘,講的就是這麼一個故事。而這一趟的南屏晚鐘,跟天上白雲一併奉送。可是聲聲

南屏鐘依然催不醒聽者,卻引得他們留在林裡,冀望名叫「天邊一朵雲」的下一章故事。含

蓄婉約的歌聲,演化成請君留步的香餌。

南屏晚鐘

曲:王福齡

詞:方達

唱:崔萍

我匆匆的走入森林中 森林它一叢叢

我找不到他的行蹤 只看到那樹搖風

我匆匆的走在森林中 森林它一叢叢

我看不到他的行蹤 只聽到那南屏鐘

#南屏晚鐘 隨風飄送 它好像是敲呀敲在我心坎中

南屏晚鐘 隨風飄送 它好像是催呀催醒我相思夢

它催醒了我的相思夢 相思有甚麼用

我走出了叢叢森林 又看到了夕陽紅#

[重唱#]

延伸閱讀

聞天祥的「天橋不見了」觀影筆記

一串「天橋不見了」的討論

我寫的「你那邊幾點」電影筆記

答鄧明暉問

他問:何解將四月三十日的文字命名為「過丘」。過丘,字面可解越過一座小山,也可喻我

抉擇前遇到的困難。最後,決定了,也好像完成了一些不容易的事。

公開日記總目錄

有關公開日記

我的入門網站

借自己新聞台的留言板一用

或用eric_spanner@yahoo.com跟我聯絡

看完可以關閉本視窗