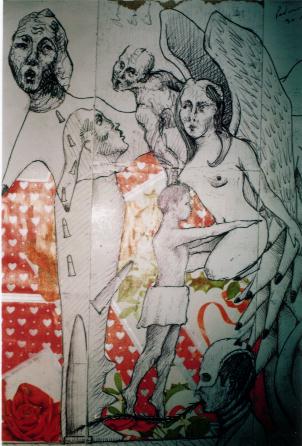

Fuente Psicomed Ilustraciones de Pedro Gaspar Clínicamente la angustia es el miedo sin saber a qué. El miedo normal es una reacción con componentes psicológicos y corporales. El miedo y la angustia forman parte de la respuesta normal del individuo, con reacciones necesarias para la supervivencia. Como en todas las neurosis, una reacción que originalmente es normal y útil para la supervivencia se desvirtúa al aumentar tanto en intensidad y frecuencia que, en lugar de ser un mecanismo defensivo provechoso, se convierte en una fuente de sufrimiento y de incapacidad. Si esta respuesta desproporcionada se hace crónica estamos ante una neurosis de ansiedad o neurosis de angustia. Las neurosis de angustia suelen predominar en el sexo femenino y su edad de inicio es entre los 20 y los 40 años. Las cifras que se tienen oscilan entre un 15 y un 25% de probabilidad de incidencia de los trastornos de ansiedad a lo largo de la vida. La angustia puede aparecer de dos formas: en un estado permanente de ansiedad o en ráfagas de angustia, separadas por intervalos de aparente normalidad. |

Crisis de angustia |

Consiste en la

aparición repentina de la ansiedad en su máxima intensidad. La típica crisis se

presenta generalmente de modo repentino, sin síntomas previos de aviso. No es raro que se

desencadene durante el sueño, despertándose el paciente con los síntomas en toda su

intensidad.

Consiste en la

aparición repentina de la ansiedad en su máxima intensidad. La típica crisis se

presenta generalmente de modo repentino, sin síntomas previos de aviso. No es raro que se

desencadene durante el sueño, despertándose el paciente con los síntomas en toda su

intensidad.

Estas crisis se viven por el paciente como una señal de muerte inminente, la intensidad de sufrimiento es equivalente a la de alguien que nota que lo van a matar. Se acompaña de síntomas corporales de pánico: taquicardia, palpitaciones, respiración acelerada, sensación de ahogo o falta de aliento, náuseas o molestias abdominales, mareo, desmayo o aturdimiento, palidez, manos y pies fríos, sensación de opresión precordial que en ocasiones llega a ser dolor precordial, sudoración, parestesias (sensación de entumecimiento u hormigueo), miedo a perder el control o "volverse loco" y miedo a morir.

La crisis suele durar unos minutos, pero puede persistir durante horas. Es tan viva la sensación de peligro para la vida durante la crisis (sobre todo por el dolor precordial), que el paciente acude a varios médicos no quedando tranquilo si se le afirma que no tiene nada del corazón, pues no le parece posible que síntomas tan alarmantes como los suyos no tengan una causa orgánica grave.

Ansiedad generalizada |

Son

manifestaciones permanentes, pero más leves, de ansiedad. Los síntomas no se presentan

de forma tan aguda, producen una sensación de malestar generalizado y los síntomas

suelen ser: palpitaciones, palidez, ganas de orinar, diarrea, sudor, temblor, dificultad

para concentrarse, hablar o incluso para respirar. Lo frecuente es que se combinen las

crisis de ansiedad con el estado ansioso generalizado y que el paciente entre sus crisis

no esté normal, si no angustiado ante cualquier estímulo (ir en metro, alejarse de casa,

acudir a una entrevista, etc).

Son

manifestaciones permanentes, pero más leves, de ansiedad. Los síntomas no se presentan

de forma tan aguda, producen una sensación de malestar generalizado y los síntomas

suelen ser: palpitaciones, palidez, ganas de orinar, diarrea, sudor, temblor, dificultad

para concentrarse, hablar o incluso para respirar. Lo frecuente es que se combinen las

crisis de ansiedad con el estado ansioso generalizado y que el paciente entre sus crisis

no esté normal, si no angustiado ante cualquier estímulo (ir en metro, alejarse de casa,

acudir a una entrevista, etc).

Para el diagnóstico de este trastorno lo primero que se debe observar es que el sujeto haya estado padeciendo la mayoría de los días, por no menos de seis meses, de una ansiedad excesiva y sobrepreocupación en relación a una amplia gama de situaciones y actividades.

A su vez, el individuo tiene que haber tenido dificultades para controlar ese estado de constante preocupación y aprehensión, acompañados de al menos otros tres síntomas tales como inquietud, fatiga prematura, desconcentración, irritabilidad, tensión muscular y trastornos en el sueño.

Fobias |

Son respuestas ansiosas superiores a lo normal frente a un estímulo concreto: viajar en avión, estar en lugares cerrados, etc. aquí se encuentran las agorafobias, las fobias simples y las fobias sociales.

Agorafobia: es un tipo de trastorno de ansiedad muy frecuente. Puede tratarse de miedo a estar en espacios abiertos, o miedo a estar en espacios o situaciones donde la huída se difícil porque implica un compromiso. Como la persona tiene miedo a padecer la crisis y a no poder ser ayudado, acaba por recluirse en su casa sin salir. Las situaciones que son más comúnmente evitadas son el encontrarse lejos del hogar, en un ascensor, en un avión, automóvil, en un lugar cerrado, en medio de una multitud o en espacios abiertos. Algunos sujetos pueden enfrentar estas situaciones pero a expensas de sufrir severas ansiedades, miedo o síntomas equivalentes.

Fobias simples: es un miedo específico a algo, a las arañas (aracnofobia), al agua (hidrofobia), al fuego (pirofobia), a la sangre (hematofobia), a viajar en avión, etc. La fobia específica es más frecuente que la fobia social y pueden desarrollarse tras haber presenciado o sufrido un evento traumático.

La fobia específica se caracteriza por un marcado y persistente miedo irracional y excesivo, originado por la presencia o anticipación a objetos o situaciones concretos. El estar frente al estímulo fóbico provoca en el sujeto una respuesta ansiosa. La mayoría de las veces este estímulo es evitado, pero si es experimentado se desencadenará un episodio de intensa ansiedad.

Fobias sociales: es el miedo por parte del sujeto a estar expuesta bajo la observación de otros. La fobia social suele aparecer típicamente en la adolescencia, y puede haber antecedentes infantiles de timidez o inhibición social. La aparición de la fobia social puede surgir bruscamente luego de haber experimentado una situación humillante o estresante, o bien puede aparecer lentamente.

Un sujeto que padece de fobia social, al estar frente a un evento en público, ya sea hablar frente a un grupo de gente, comer, beber o escribir, experimenta una constante preocupación por la posibilidad de que los demás los perciban como loco, ansioso, débil, además suele creer que la situación puede resultar embarazosa. Ante las situaciones sociales temidas es muy común el enrojecimiento.

Trastornos por estrés postraumático |

Ocurre cuando la persona ha sufrido de forma real una

acontecimiento traumático en el que su vida ha corrido peligro, y aunque fue un episodio

aislado, la experiencia vuelve en forma de pesadillas y miedos. Se incluye también como traumático el hecho de haber tomado

conocimiento de una situación horrorosa inesperada que haya sufrido una persona

significativa. Dentro de estos traumas están incluidas las catástrofes naturales, las

violaciones, ser secuestrado, las experiencias de combate, las torturas, diagnósticos de

enfermedades mortales y los accidentes serios. A veces se instauran las adicciones a drogas para poder olvidar.

Ocurre cuando la persona ha sufrido de forma real una

acontecimiento traumático en el que su vida ha corrido peligro, y aunque fue un episodio

aislado, la experiencia vuelve en forma de pesadillas y miedos. Se incluye también como traumático el hecho de haber tomado

conocimiento de una situación horrorosa inesperada que haya sufrido una persona

significativa. Dentro de estos traumas están incluidas las catástrofes naturales, las

violaciones, ser secuestrado, las experiencias de combate, las torturas, diagnósticos de

enfermedades mortales y los accidentes serios. A veces se instauran las adicciones a drogas para poder olvidar.

Existen personas que se enfrentan a experiencias traumáticas muy graves que no presentan este tipo de trastorno y algunas personas que experimentan sucesos menos catastróficos pero debido al significado subjetivo del acontecimiento, sufren de un trastorno por estrés postraumático.

Este trastorno posee un comienzo agudo. Puede aparecer a cualquier edad, incluso durante la infancia. Se diagnostica cuando una persona desarrolla determinada sintomatología, después de haber experimentado una situación que podría ser categorizada como traumática.

La respuesta sintomatológica al evento traumático es la reexperimentación intensa del mismo a través de recuerdos, pesadillas y malestar psicológico intenso al exponerse a estímulos parecidos o asociados. Puede aparecer una incapacidad para recordar aspectos importantes del trauma, reducción del interés en actividades antes placenteras, desapego, sensación de un futuro de desolación y restricción de la vida afectiva.

Un criterio para el diagnóstico de este trastorno es la duración de estos síntomas, ya que debe prolongarse por más de un mes, de lo contrario se trataría de un trastorno por estrés agudo.

Trastorno por estrés agudo |

Al igual que en el trastorno por estrés postraumático, en el trastorno por

estrés agudo el individuo experimenta nuevamente el acontecimiento traumático acontecido

con anterioridad, respondiendo con horror, un intenso miedo y desesperanza.

Al igual que en el trastorno por estrés postraumático, en el trastorno por

estrés agudo el individuo experimenta nuevamente el acontecimiento traumático acontecido

con anterioridad, respondiendo con horror, un intenso miedo y desesperanza.

Los síntomas más comunes son la reducción de la expresión de los sentimientos, la reducción de la conciencia, desrealización (sensación de que el entorno es irreal o extraño), despersonalización (sensación de irrealidad o falta de familiaridad consigo mismo) y amnesia disociativa (incapacidad de recordar el evento traumático). Para hacer el diagnóstico las alteraciones deben durar entre dos días como mínimo y no más de cuatro semanas.

Las personas con este trastorno pueden tener sentimientos de desesperación, muchos se sienten culpables por haber sobrevivido al evento, o por no haber prestado la suficiente ayuda a otros que estuvieron allí. A veces hasta llegan a sentirse responsables de las consecuencias de lo que sucedió.

Existe un alto grado de probabilidad que sujetos con este trastorno, sufran un trastorno por estrés postraumático.

El tratamiento de este

trastorno es similar al utilizado para el estrés postraumático, pero a su vez se debe

tratar los síntomas disociativos. Generalmente se ofrece una combinación entre la

psicofármacoterapia, la psicoterapia y la psicoeducación. Los grupos de apoyo para el

paciente como para la familia sirven para poder identificarse con otros que pasaron por la

misma situación y para no sentirse aislados, además de recibir un apoyo adicional.

Trastorno de ansiedad inducido por sustancias |

Se caracteriza por la presencia de

síntomas ansiosos secundarios a los efectos fisiológicos directos de una sustancia

(droga o medicamento).

Se caracteriza por la presencia de

síntomas ansiosos secundarios a los efectos fisiológicos directos de una sustancia

(droga o medicamento).

Dependiendo de la naturaleza de la sustancia, puede incluir crisis de angustia, fobias, obsesiones y/o compulsiones, tanto durante la intoxicación como en los períodos de abstinencia. Los síntomas han de persistir más de un mes después del período agudo de abstinencia o intoxicación para diagnosticar este trastorno, o que han de ser claramente excesivos en función al tipo y la cantidad de sustancia ingerida.

La sintomatología ansiosa producida por la abstinencia o la intoxicación de las sustancias suele ser transitoria y remite después de ser metabolizada la sustancia, reestableciendose el equilibrio fisiológico del organismo.

Las sustancias más comunes que producen la aparición de un trastorno de ansiedad son: alcohol, anfetaminas y derivados, alucinógenos, cafeína, cannabis, cocaína, fenciclidina y derivados, inhalantes, y otras sustancias desconocidas. En el caso de la abstinencia, las sustancias que pueden desarrollar un cuadro similar son el alcohol, cocaína, sedantes, hipnóticos y ansiolíticos. También se incñuirían las sustancias volátiles como la gasolina, las pinturas, insecticidas, etc.

Trastorno obsesivo-compulsivo |

La sintomatología principal de este trastorno es un sentimiento de compulsión subjetiva,

al que se ofrece resistencia, para persisitir en una idea, efectuar alguna acción,

recordar una experiencia o rumiar acerca de un asunto abstracto. Los pensamientos no son

deseados, y son percibidos por el paciente como inapropiados y carentes de sentido. La

idea obsesiva es reconocida como ajena a la personalidad, pero proviniente de dentro de

sí misma. Las acciones obsesivas pueden adquirir un carácter casi ritual con el fin de

aliviar la ansiedad, por ejemplo, lavarse las manos. Las tentaciones por desechar los

pensamientos que no son aceptados conducen a una lucha interna acentuada.

La sintomatología principal de este trastorno es un sentimiento de compulsión subjetiva,

al que se ofrece resistencia, para persisitir en una idea, efectuar alguna acción,

recordar una experiencia o rumiar acerca de un asunto abstracto. Los pensamientos no son

deseados, y son percibidos por el paciente como inapropiados y carentes de sentido. La

idea obsesiva es reconocida como ajena a la personalidad, pero proviniente de dentro de

sí misma. Las acciones obsesivas pueden adquirir un carácter casi ritual con el fin de

aliviar la ansiedad, por ejemplo, lavarse las manos. Las tentaciones por desechar los

pensamientos que no son aceptados conducen a una lucha interna acentuada.

Las obsesiones son pensamientos, ideas, sensaciones o sentimientos recurrentes que provocan gran ansiedad, son intrusivos y las personas los califican como ajenos a su control, aunque saben que son producto de su mente.

Las compulsiones son conductas o actos mentales de carácter recurrente, conscientes y estereotipadas, que se llevan a cabo con el fin de calmar o prevenir la ansiedad, nunca por placer o gratificación. Cuando el individuo se resiste a realizar la compulsión su ansiedad se intensifica. Las compulsiones más comunes son las relacionadas con tareas de lavado o limpieza, comprobaciones, exigencias de certeza, el orden de los objetos y actos repetitivos.

Este trastorno puede llegar a ser muy perturbador, debido a la gran cantidad de tiempo que las obsesiones pueden y las compulsiones pueden provocar en las rutinas normales del sujeto, en su trabajo o sus relaciones sociales. Por ello suelen ocasionar un deterioro de sus actividades cognoscitivas en donde necesitan del empleo de la concentración, como son la lectura o el cálculo.

Algunos sujetos acaban evitando o alejándose de objetos o situaciones que les provocan obsesiones y compulsiones, pudiéndose generalizar este comportamiento evitativo, limitando seriamente la actividad global del individuo. Las preocupaciones hipocondríacas son frecuentes y se revelan en las repetidas visitas médicas.

Tratamiento

Durante las crisis de angustia se pueden administrar medicamentos ansiolíticos o tranquilizantes para proporcionar alivio sintomático al paciente. Posteriormente el tratamiento ha de ser psicoterapéutico con técnicas cognitivo-conductuales como la relajación, la exposición a estímulos angustiantes la desensibillización sistemática, el biofeedback, entrenamiento asertivo, etc. Las técnicas de relajación y el entrenamiento en respiración son fundamentales para el alivio ante las crisis, el miedo y la ansiedad anticipatoria.

Igualmente se recomienda la terapia familiar y terapia de grupo para ayudar a las personas afectadas y a sus familiares a adaptarse a las dificultades psicosociales que trae aparejado este trastorno.

La combinación de estos tipos de tratamientos ayuda del 70 al 90% de las personas afectadas. Se puede apreciar una mejoría significativa de 6 a 8 semanas después de iniciarse el tratamiento.

Bibliografía:

Belloch, A., Sandín, B. (1996): Manual de psicopatología. McGraw-Hill Interamericana. España.

CIE 10, Trastornos mentales y del comportamiento. Descripciones clínicas y pautas para el diagnóstico. (1992) Organización Mundial de la Salud. Madrid. Mediator.

DSM-IV, Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. (1997). Barcelona. Masson.

Vila, J., Fernández, M. (1990): Activación y conducta. Madrid. Alhambra.

TRASTORNOS ANSIOSOS

TRASTORNOS ANSIOSOS