Israel-Palestina: argentinos divididos por el muro

La valla que construye Israel dentro del territorio de Cisjordania promueve una dura polémica en la comunidad argentina de Israel. Un periodista del equipo Clarín-Telenoche recogió sus testimonios.

Unos ocho mil argentinos emigraron a Israel después de la hecatombe de diciembre de 2001. Se calcula que casi cien mil llegaron en distintas oleadas desde que el 14 de mayo de 1948 Israel proclamara su independencia y los árabes le declararan, al día siguiente, la primera de las cinco guerras en 55 años de difícil convivencia.

Hubo argentinos en ese momento que marcharon hacia la Tierra Prometida, y mas tarde,cuando el gobierno de Isabel Perón boqueaba agonizante y el país estaba inmerso en un baño de sangre que fue el anticipo de la última dictadura militar.

Todos ellos crecieron entre guerras, armisticios y trabajosos acuerdos de paz que, a su tiempo, fundamentalistas árabes o judíos se ocuparon de desbaratar. Hoy hay un escenario cruel, con hombres bomba regando de muerte las ciudades y un anacrónico muro que deja a la paz del lado de afuera.

Están frente a un dilema porque a oídos israelíes no suenan muy agradables palabras tales como apartheid o gueto, términos que inevitablemente inspiran la sola visión del muro y sus alambradas.

Rafael Sayat, harto de la violencia que sacudía a la Argentina en 1975, emigró a Israel. Allí estudió, se graduó como ingeniero y montó una poderosa empresa de construcciones. A su hijo Elirán lo llevó a Buenos Aires en 1995 para que conociera la ciudad donde había nacido. Recuerda,ahora, que Elirán había quedado deslumbrado por las estatuas de las plazas.

Sayat era un hombre feliz: en el corazón de uno de los peores conflictos del planeta, había podido realizarse. En un país no más grande que Tucumán ni las balas ni el rencor lo habían rozado. Sus 40 empleados palestinos eran más que eso: eran amigos.

Su vida cambió para siempre el jueves 29 de marzo de 2001. Ese día, a las 7,30 de la mañana, Elirán, de 14 años, esperaba el micro junto a unos compañeros de colegio frente a una estación de servicio en Kfar Saba a dos kilómetros de Qalqilya. Era el último día de clases y le iban a dar un premio al mejor alumno.

El joven que se acercó al grupo era un adolescente como ellos, de rasgos árabes. Iba vestido con una campera, algo realmente extraño por el calor de la primavera. Le preguntó la hora. Lo último que seguramente Elirán vio en su vida: las siete y media de la mañana. El suicida activó el detonador y voló por el aire, junto con Elirán y su amigo Naftalí Latzkoren de 13 años. Otros dos compañeros quedaron inválidos.

Mario

Markic. ISRAEL Y CISJORDANIA ENVIADO ESPECIAL.

Clarin, Lunes 29 de diciembre de 2003

|

FRENTE

A FRENTE. UN SOLDADO ISRAELI APUNTA HACIA LA VALLA QUE SEPARA ISRAEL DEL PUEBLO

PALESTINO DE MASHA. (Foto: Tal Cohen/AFP)

Israel-Palestina: el muro de la discordia

Un periodista del equipo Clarín-Telenoche estuvo a uno y otro lado de la valla. La construye Israel y dice que es necesaria para su defensa. Los palestinos aseguran que sólo quieren quitarles sus tierras.

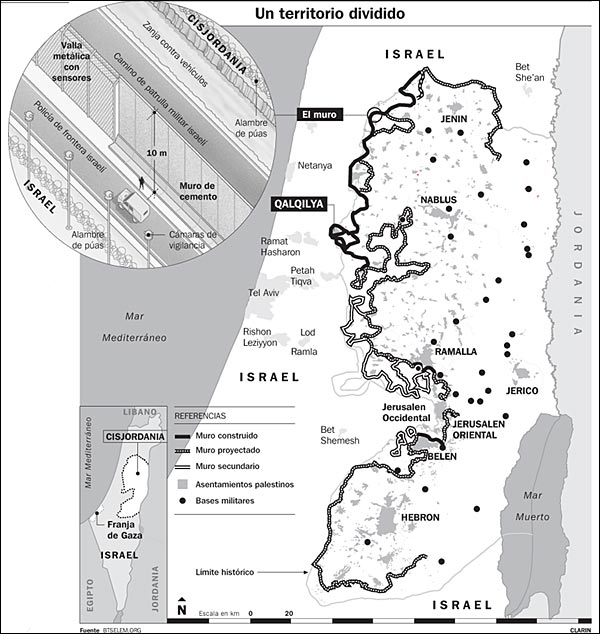

El perímetro de la ciudad de Qalqilya tiene 32 kilómetros y está totalmente cercado. El muro de hormigón gris de ocho metros de alto parece interminable y sólo deja ver desde afuera las torres de las dos mezquitas. Está en Cisjordania, a sólo 35 kilómetros de Tel Aviv y, desde lo alto de la autopista, parece una cárcel gigante. Qalqilya sufre la peor parte de este "muro de la vergüenza" o "muro de la defensa" como se lo denomina de uno u otro lado, de Palestina o Israel. Una valla de cemento, alambradas y barricadas con la que el gobierno de Ariel Sharon pretende detener más de medio siglo de violencia. El lugar preciso donde ayer se producían violentas manifestaciones contra esa construcción que dejaron un muerto y varios heridos.

En un alarde de ingeniería defensiva, el gobierno israelí hizo un camino de tierra que la rodea, por donde circulan los jeeps de la patrulla militar, cuidando que nadie la traspase. Les será muy difícil, porque, además, cada 300 metros se alzan torres de vigilancia dotadas con ametralladoras teledirigidas y, cada tanto, se pueden observar modernas cámaras de televisión que desalientan cualquier posibilidad de escape. El 30 por ciento restante del cercado está compuesto por una verja electrificada que está unida al muro y que termina de abrazar los arrabales de la ciudad.

El conjunto, le confiere a Qalqilya el siniestro aspecto de un campo de concentración. A la ciudad se accede por una sola entrada controlada por soldados israelíes armados hasta los dientes. El paso de los 50 mil habitantes palestinos para entrar y salir de su propia casa es humillante: en el obligatorio check-point, una larga caravana de vehículos espe ra ser inspeccionada, lo mismo que hombres, mujeres y niños que deben armarse de paciencia y son obligados a atravesar una casilla con detector de metales antes de abandonar la ciudad.

Números

59: Es el porcentaje de israelíes que apoya el plan del premier

Ariel Sharon, para una "separación unilateral" de los

palestinos en el caso de que no prosperen las negociaciones de paz.

Aceleran la construcción

El primer tramo del muro de 190 kilómetros estará terminado

esta misma semana, un segundo de 330 km en 2004 y el último en

2005 hasta completar los 728 km. En la obra trabajan 15.000 obreros israelíes

y palestinos que disponen de 1.700 tractores. El costo de la obra es de

unos 2.000 millones de dólares.

|

PROTESTA.

PALESTINOS, AYER, ARROJARON PIEDRAS POR SOBRE "EL MURO DE LA VERGÜENZA"

QUE SE LEVANTA EN QALQILYA.(Foto: Kevin Frayer/AP)

|

Así, todos los días.

"Es un sufrimiento cotidiano", se lamenta Naila Saik, una camarógrafa que trabaja en Tel Aviv. "Cada mañana me levanto para ver si el paso está abierto, porque lo habilitan cuando ellos quieren. Todos estamos destruidos por los check points, nos ponemos muy nerviosos".

Hay banderas palestinas y retratos de Arafat dentro de la ciudad, pero en los hechos quienes organizan la vida de toda Qalquilya son los militares israelíes apostados en el check point.

Un automovilista cuenta que tiene que abrir una tienda en un pueblo vecino, a sólo 15 kilómetros. "Pero cada día es una penuria nueva. Entre preguntas, revisaciones y controles a veces pierdo hasta tres horas de trabajo, y al volver a mi casa me vuelve a pasar lo mismo".

Dentro de la ciudad pareciera que todo ha quedado devastado por una guerra. Algunos destartalados taxis Mercedes-Benz de color amarillo aparecen, fantasmales, doblando por una calle polvorienta, recogiendo pasajeros. Los van a llevar hasta el retén, donde la escenografía bélica domina el paisaje: obstáculos, nidos de alambres de púas, mangrullos de vigilancia, blindados que apuntan hacia la silenciosa cola de palestinos. De vez en cuando se escucha una orden por el altoparlante del coche patrulla, un Hammer con varios soldados casi adolescentes a bordo.

Hasta que estalló en junio de 2002 la segunda Intifada o rebelión palestina, con un ejército de jóvenes suicidas dispuestos a inmolarse con explosivos en el cuerpo en autobuses, bares, discotecas o cualquier lugar de reunión de civiles israelíes, Qalqilya era una ciudad jardín, próspera, pacífica y con un marcado intercambio comercial con Israel.

Los sábados, el día festivo de los judíos, la calle principal, Al Saba, se llenaba de habitantes de Tel Aviv y otros pueblos vecinos que compraban en sus tiendas y mercados frutas, verduras y todo tipo de legumbres de la mejor calidad y a precios más baratos. En el último año unos 600 comercios quebraron por la falta de clientes, y la calle es toda una vía muerta, sin un alma, pura persiana al ras del piso y candados. La romería que fue Al Saba con todo ese vocinglerío que genera el regateo es ahora una vía dolorosa que tiene su propio Gólgota: el muro que corta su asfalto abruptamente.

Pero el drama que trastrocó la vida cotidiana de una ciudad entera es todavía más hondo porque la relación de Qalqilya con los israelíes era de ida y vuelta: 15 mil de sus hijos viajaban todos los días hacia la pujante Tel Aviv para trabajar, sobre todo en la construcción. La paradoja es que ahora algunos de ellos están ayudando a levantar el muro.

Hassan Jarub bordea los 50 años. Es un hombre de negocios, de tez cetrina, movimientos enérgicos y siempre está dando órdenes a sus empleados del vivero o atendiendo su teléfono celular sin dejar de caminar en círculos y controlando que estén prolijamente alineados en sus macetas los almácigos de mandarinas, naranjas y kinotos, colocados bajo unas carpas blancas de unos 25 metros de largo. En Qalqilya decían que era dueño del mejor vivero de Oriente Medio, a cinco kilómetros del mar Mediterráneo. Lo era, en todo caso. La mayor parte de su campo —unas 5 hectáreas— quedó detrás del muro.

Su propia casa está en el centro del invernadero, a sólo 10 metros de la pared. Jarub, mirándola una y otra vez, porfía: "Desde aquí, antes podía ver el mar. Ahora no sólo no lo veo. Ya no puedo llegar hasta allí".

La barrera de seguridad, como llama el gobierno del primer ministro Ariel Sharon al muro, se empezó a construir en junio de 2002 para prevenir la entrada de palestinos suicidas de Cisjordania. Pero para la Autoridad Nacional Palestina, que lidera Yasser Arafat, es una excusa que esconde el propósito de la anexión de más tierras, la formación de un nuevo mapa, una nueva frontera y la expulsión, por la asfixia económica, de más palestinos.

Por ahora, el muro sigue adelante pese a la condena de las Naciones Unidas y varias organizaciones de derechos humanos. Según un informe de la organización humanitaria israelí B'tselem, la construcción del muro viola una serie de derechos humanos que van desde la propiedad privada hasta el derecho de la asistencia médica.

La valla va de norte a sur, pero adentrándose en la Cisjordania, violando la llamada "línea verde" que fue la histórica frontera entre ambos pueblos desde que en 1949 el flamante Estado de Israel ganara la primera de las cinco guerras contra los árabes. Sólo un 11% de la extensión total del muro respetará la "línea verde", el resto morderá un promedio de 20 kilómetros dentro del territorio palestino.

Hasta ahora, Israel, para levantarlo, demolió unas 2.000 casas y comercios, arrancó de cuajo miles de árboles frutales y de olivos y dejó sin tierras de labranza y de los vitales pozos de agua en el desierto a los palestinos que viven cerca del muro.

Hassan Jarub está resentido. Tenía varios viveros, pozos de agua y sistemas de riego que las topadoras arrasaron en un segundo. "Espero vivir algún día en paz, pero no será mientras 'eso' esté separando mis tierras", asegura al equipo de Clarín-Telenoche que lo entrevista a la sombra del muro. "En el 48 les sacaron las tierras a mis abuelos; en el 67, las tierras de mis padres, y ahora me sacan las tierras a mí. ¿Qué va a quedar para mis hijos? ", se pregunta.

Micky Kratsman es un fotógrafo judío que lleva retratando las alternativas del conflicto entre israelíes y palestinos desde 1986. Conoce muy bien la emblemática Qalqilya antes y después de la barrera. "No es ingenuo lo que hicieron porque si miles de familias están desalojando Qalqilya y mudándose a otro pueblos más adentro de Cisjordania es porque el muro hizo lo suyo. Tengo miedo de que si el sistema de Qalqilya llega a funcionar lo apliquen en otros lados", advierte. Kratsman es uno de esos pocos israelíes que creen que la paz llegará cuando Israel devuelva los territorios ocupados y derribe el muro.

Pero para muchos otros israelíes, Qalqilya es consecuencia de lo que pasó: desde enero de 2001 casi un centenar de suicidas mataron a más de 250 civiles israelíes e hirieron a más de dos mil. Tal como se lo ve, el muro que la rodea es hijo de la Intifada. Porque Qalqilya era un jardín pero también el escondrijo de los terroristas que a un paso de las ciudades israelíes eran el Mal al acecho, sospecha que después tuvo su correlato con la realidad.

Una madrugada del año pasado un adolescente palestino cruzó los campos vecinos a Qalqilya antes de accionar el detonador del anillo de explosivos que le rodeaba la cintura, apenas un kilómetro y medio más allá, en la explanada de una estación de servicio que se llama, paradójicamente, "Encuentro por la paz". El terrorista y dos de los colegiales del grupo que esperaba el micro —uno de ellos, Elirán Rozemberg, hijo de padre argentino— murieron y otros quedaron inválidos.

Todavía atravesado por el dolor, el padre de Elirán defiende la construcción del muro. "Si hubiera estado la valla, vos y yo no estaríamos hablando de esto, ni nos hubiéramos conocido, y mi hijo estaría vivo, y yo sería un tipo feliz", dice con una tristeza infinita en sus ojos.

La bronca de Qalqilya se expresa en los graffitis intramuro, escritos con aerosol en todos los idiomas: "The wall es war", "Somos todos palestinos", "Berlín, 1953". Extramuros, poco importa esto si se lo compara con los atentados suicidas. El dolor ha instalado su propia frontera. Así, hasta que la paz según Sharon sea una realidad. Los hechos le dan la razón: Qalqilya es impenetrable, los atentados mermaron, y con ellos los muertos.

En el check point el ambiente es opresivo. Los palestinos caminan en silencio hasta el detector de metales. La fila de automóviles espera. En una casamata, un soldado con menos de 20 años tiene una misión de enorme tensión: apuntar a cada conductor con su fusil automático mientras el vehículo es revisado. Más precisamente, a la cabeza; más exactamente, entre las dos cejas.

Así son todos los días de Qalqilya desde junio de 2002 cuando en tiempo récord Israel levantó lo que dijo era "el muro del futuro", que aquí parece retroceder mil años en la historia.

|

|

||||

|

|

||||