EPISTEMOLOGÍA

Ensayo sobre:

TRABAJO 2

Autores: Daniella Vilachá

Ludwig Vera Rojas

José Puente

Guillermo Rivas

INTRODUCCIÓN

¿En qué consiste el acto de conocer? ¿Cuál es la esencia del conocimiento? ¿Cuál es la relación cognoscitiva entre el hombre y las cosas que lo rodean?

Una definición sencilla nos dice que conocer consiste en obtener información sobre un objeto; conocer es conseguir un dato o una noticia sobre algo y por ello, el conocimiento es esa noticia o información acerca de ése objeto.

El racionalismo

consiste en la doctrina epistemológica que sostiene que la causa

principal del conocimiento reside en el pensamiento, en la razón.

El racionalismo

consiste en la doctrina epistemológica que sostiene que la causa

principal del conocimiento reside en el pensamiento, en la razón.

![]() El racionalismo asevera que un conocimiento

sólo es realmente tal, cuando posee necesidad lógica y validez

universal, siendo su planteamiento más antiguo el de Platón.

El racionalismo asevera que un conocimiento

sólo es realmente tal, cuando posee necesidad lógica y validez

universal, siendo su planteamiento más antiguo el de Platón.

![]() Frente a la tesis del racionalismo (el

pensamiento, la razón, es el único principio del conocimiento)

Frente a la tesis del racionalismo (el

pensamiento, la razón, es el único principio del conocimiento)

La razón corresponde a una voluntad de tener una visión coherente de los fenómenos, de las cosas y del universo. La razón tiene un aspecto indiscutiblemente lógico. Pero, aquí también, podemos distinguir entre racionalidad y racionalización.

La racionalidad es el juego, el diálogo incesante, entre nuestro espíritu, que crea las estructuras lógicas, que las aplica al mundo, y que dialoga con ese mundo real. Cuando ese mundo no está de acuerdo con nuestro sistema lógico, hay que admitir que nuestro sistema lógico es insuficiente, que no se encuentra más que con una parte de lo real. La racionalidad, de algún modo, no tiene jamás la pretensión de englobar la totalidad de lo real dentro de un sistema lógico, pero tiene la voluntad de dialogar con aquello que lo resiste. Como lo decía ya Shakespeare: “Hay más cosas en el mundo que en toda nuestra filosofía”. El universo es mucho más rico que lo que las estructuras de nuestro cerebro puedan concebir, por más desarrolladas que éstas sean.

¿Qué es la racionalización? Racionalización, palabra empleada para hablar de patología por Freud y por muchos psiquiatras. La racionalización consiste en querer encerrar la realidad dentro de un sistema coherente. Y todo aquello que contradice, en la realidad, a ese sistema coherente, es descartado, olvidado, puesto al margen, visto como ilusión o apariencia.

Nos damos

cuenta ahora que racionalidad y racionalización tienen exactamente la

misma fuente, pero al desarrollarse se vuelven enemigas una de otra. Es muy

difícil saber en qué momento pasamos de la racionalidad a la

racionalización; no hay fronteras bien definidas; no hay señales

de alerta. Todos tenemos una tendencia inconsciente a descartar de nuestro

espíritu lo que lo va a contradecir, tanto en política como en

Filosofía. Por eso, vamos a tener una atención selectiva hacia

aquello que favorece a nuestra idea y una inatención selectiva hacia

aquello que

La paranoia es una forma clásica de racionalización delirante. Vemos, por ejemplo, a alguien que nos mira en forma inusual y, si tenemos el espíritu un tanto agitado, vamos a suponer que es un espía que nos sigue. En ese caso, miramos a gente sospechando que son espías y esa gente, mirando nuestra mirada inusual, nos mira de modo más y más inusual, y nosotros nos vemos cada vez más racionalmente rodeados de más y más espías.

No hay fronteras netas entre la paranoia, la racionalización y

la racionalidad. Los filósofos del siglo XVIII tenían, en nombre

de la razón, una visión muy poco racional acerca de lo que eran

los mitos y

Sin embargo, cuando  tratamos de discernir entre

teoría y realidad podemos asumir que entre éstas se encuentra la

verdad; verdad que no resulta absoluta (recordemos la teoría del caos,

entre otros casos), bien sea porque la razón o lógica no logra

explicar la realidad misma, o porque la racionalización se hace presente

y evitamos considerar todo lo pertinente; pero, como quiera que sea, en el

ejercicio de la racionalidad, en ese cómo conocer y cómo

comportarse de acuerdo al conocimiento, podemos hallar que existen posturas que

resultan razonables (justas) mas no racionales, y que ello nos lleva a la

razón práctica como algo viable porque ésta juzga al

comportamiento humano, no lo deja por fuera. En este sentido, la

información que manejemos y la habilidad que tengamos para poder hacer

real lo que se piensa como racional, pareciera encontrarse entre las fronteras

de la racionalidad.

tratamos de discernir entre

teoría y realidad podemos asumir que entre éstas se encuentra la

verdad; verdad que no resulta absoluta (recordemos la teoría del caos,

entre otros casos), bien sea porque la razón o lógica no logra

explicar la realidad misma, o porque la racionalización se hace presente

y evitamos considerar todo lo pertinente; pero, como quiera que sea, en el

ejercicio de la racionalidad, en ese cómo conocer y cómo

comportarse de acuerdo al conocimiento, podemos hallar que existen posturas que

resultan razonables (justas) mas no racionales, y que ello nos lleva a la

razón práctica como algo viable porque ésta juzga al

comportamiento humano, no lo deja por fuera. En este sentido, la

información que manejemos y la habilidad que tengamos para poder hacer

real lo que se piensa como racional, pareciera encontrarse entre las fronteras

de la racionalidad.

En virtud de lo antes expuesto, haremos uso en este ensayo de la palabra razonabilidad para referirnos a la facultad intelectiva que, a pesar de juzgar las cosas con la razón, busca ser coherente con la realidad a través de una razón práctica y una aproximación a la variedad – a lo impredecible – con aceptación de la complejidad.

RETOMANDO UN POCO EL RACIONALISMO

El Racionalismo (del latín, ratio,

razón) adquiere diferentes connotaciones a través de la historia,

pero principalmente se le relaciona con una de las corrientes más

importantes de la teoría del conocimiento desarrollado en Europa durante

los siglos XVII y XVIII, inaugurada por René Descartes (1596-1650). Este

movimiento se desarrolla en el marco de varios acontecimientos: hallazgos de

nuevos mundos,

Seguidores de la idea de Descartes como el francés Baruch Spinoza y el pensador y matemático alemán Gottfried Wilhelm Leibniz apoyaron que la principal fuente y prueba final del conocimiento era el razonamiento deductivo basado en principios evidentes o axiomas.

El Racionalismo fue y es caracterizado por:

![]() El origen de las ideas se fundamenta en la razón y no en la experiencia,

El origen de las ideas se fundamenta en la razón y no en la experiencia,

![]() La fascinación por la matemática y

La fascinación por la matemática y

![]() La defensa de la existencia de ideas innatas (innatismo) y de la

intuición intelectual.

La defensa de la existencia de ideas innatas (innatismo) y de la

intuición intelectual.

Británicos,

como John Locke, Francis Bacon y David Hume, se opusieron a este pensamiento,

creían que todas las ideas procedían de los sentidos (empirismo)

y la fuente principal y prueba última del conocimiento era

El

filósofo escocés David Hume, siguió con la

tradición empirista, pero no aceptó la conclusión de

Berkeley de que el conocimiento consistía tan sólo en ideas.

Dividió todo el  conocimiento en dos clases:

conocimiento en dos clases:

![]() El

conocimiento de la relación de las ideas (es decir, el conocimiento

hallado en las matemáticas y la lógica, que es exacto y certero

pero no aporta información sobre el mundo) y

El

conocimiento de la relación de las ideas (es decir, el conocimiento

hallado en las matemáticas y la lógica, que es exacto y certero

pero no aporta información sobre el mundo) y

![]() El

conocimiento de la realidad (es decir, el que se deriva de la

percepción).

El

conocimiento de la realidad (es decir, el que se deriva de la

percepción).

Hume afirmó que la mayor parte del conocimiento de la realidad descansa en la relación causa-efecto, y que no se puede esperar conocer ninguna realidad futura con certeza. Una conclusión que tuvo un impacto revolucionario en la filosofía.

Resultó entonces que se enfrentaron dos corrientes opuestas:

- Racionalismo: que le daban una mayor importancia a la razón.

- Empirismo: el conocimiento se adquiere solamente por la experiencia

Fue Immanuel Kant quien trató de cerrar esta brecha en las dos corrientes. Coincidió con los racionalistas en que se puede alcanzar un conocimiento exacto y cierto, pero siguió a los empiristas en mantener que dicho conocimiento es más informativo sobre la estructura del pensamiento que sobre el mundo que se halla al margen del mismo.

A partir de la integración de estas dos tendencias es que se origina lo que hoy conocemos como racionalidad científico-técnica: la realización empírico-experimentable de los presupuestos y la coherencia lógico-formal de éstos y de su relación con la praxis.

RACIONALIDAD CIENTÍFICO-TÉCNICA

Es oportuno

considerar que los dos requisitos fundamentales de la racionalidad

científico-técnica son: la realización

empírico-experimentable de los presupuestos del discurso y la coherencia

lógico-formal de éstos y de su relación con

La racionalidad científico-técnica sigue aferrada a la necesidad de encontrar una última instancia indivisible con la cual poder establecer el fundamento de todo lo real. Sabemos que este propósito es sencillamente imposible, incluso dentro de los presupuestos y de las investigaciones de las ciencias experimentales: la descomposición del átomo y toda la teoría de las partículas elementales destroza cualquier pretensión atomista-individualista. Sin embargo, en el ámbito de la racionalidad científico-técnica se produce la contradicción entre los presupuestos reales de la investigación científica y las creencias sobre las que se sigue sustentando la ideología cientifista, tanto en el plano divulgativo como en el seno de la misma comunidad científica.

En efecto, la

racionalidad científico-técnica se basa en el dogma de la inmaculada percepción, es decir, en la

creencia en la fuerza de la evidencia en

El Renacimiento ya había otorgado una dignidad casi divina al hombre, pero en el terreno epistemológico habría que esperar todavía la toma de conciencia que se dará en el Discurso del método, parteaguas de la historia de la filosofía que atestigua la ruptura con la ontología precedente, aquella que, grosso modo, veía en la "realidad" el punto de referencia de la "verdad", en la que las relaciones entre el llamado "ser" y el “conocer” eran más o menos transparentes. Descartes hará patente que las referencias directas al objeto del conocimiento no implican veracidad ni certeza. Era necesario un método, un control subjetivo, un fundamento humano.

La racionalidad en la toma de decisiones pudiese apuntar en muchas oportunidades a la racionalidad militar. Cuando un militar, fuera o dentro del campo de batalla, afronta un problema que amerita una toma de decisión inmediata, debe realizar un análisis o apreciación racional de la situación, donde la capacidad de precisar la dificultad, indagar sobre sus posibles causas y los alcances de las mismas, permitirán completar una primera fase en la orientación racional y lógica del problema planteado.

Es verdad que surge una racionalidad limitada debido a la ausencia de información, tiempo o capacidad de seleccionar las posibles soluciones, o simplemente no correr riesgos al tomar una decisión.

En otra dirección debemos recordar que la toma de decisiones tiene consecuencias. Bien sea bajo un contexto administrativo o estratégico militar, aunque adquieren un carácter diferente, las decisiones militares se han considerado más planeadas, costosas, y profundas. Es por esto que siempre se apunta a tomar las mejores decisiones, dentro de los límites de la racionalidad y de acuerdo con el tamaño y la naturaleza de los riesgos implícitos.

Es por esto que pudiésemos plantearnos que dentro de un proceso racional para la toma de decisiones, su vertiente epistemológica podrían ser las experiencias de los problemas militares y operacionales. Donde se podría concluir con un catalogo ideal para la toma de decisiones de cualquier gerente administrador o militar. En su desarrollo, el gerente debe:

![]() Realizar la apreciación de la situación y antecedentes

del problema. El proceso de toma de decisiones comienza con el reconocimiento

de que se necesita tomar una decisión. Ese reconocimiento lo genera la

existencia de un problema y sus antecedentes y su apreciación con

la condición real del momento.

Realizar la apreciación de la situación y antecedentes

del problema. El proceso de toma de decisiones comienza con el reconocimiento

de que se necesita tomar una decisión. Ese reconocimiento lo genera la

existencia de un problema y sus antecedentes y su apreciación con

la condición real del momento.

![]() Identificar los criterios para realizar el enunciado del problema.

Identificar los criterios para realizar el enunciado del problema.

Una vez determinada la situación y antecedentes del problema procedemos a enunciar el problema delimitando la tarea y el propósito bajo los criterios que hay que hacer, dónde se va hacer y quienes, cuando será pertinente.

![]() Establecer las soluciones tentativas y potenciales. Estas se le definen

como aquellas que son producto de la imaginación e ingenio,

fundamentadas en hechos.

Establecer las soluciones tentativas y potenciales. Estas se le definen

como aquellas que son producto de la imaginación e ingenio,

fundamentadas en hechos.

![]() Evaluación de las posibles soluciones. En este paso se aplicara

cualitativamente y en forma individual los criterios de adecuabilidad,

ejecutabilidad y aceptabilidad, con el fin de ser lo mas objetivo y racional

posible en

Evaluación de las posibles soluciones. En este paso se aplicara

cualitativamente y en forma individual los criterios de adecuabilidad,

ejecutabilidad y aceptabilidad, con el fin de ser lo mas objetivo y racional

posible en

![]() Análisis de las soluciones alternativas. En el análisis

de cada solución alternativa se hace por medio de proceso cuantitativo

– comparativo bajo el tamiz de

Análisis de las soluciones alternativas. En el análisis

de cada solución alternativa se hace por medio de proceso cuantitativo

– comparativo bajo el tamiz de

![]() Consolidación de la mejor solución. Una vez seleccionada

Consolidación de la mejor solución. Una vez seleccionada

RACIONALIDAD – Complejidad – GERENCIA

Si ubicamos a las modas

gerenciales dentro del discurso temporal de la modernidad y la postmodernidad,

considerando a su vez la celeridad de ideas y situaciones vividas por la

humanidad, así como el avance tecnológico y la permanencia del

cambio, adaptación e innovación en el campo administrativo y

gerencial, se puede afirmar que nuevas teorías han venido a dar una

visión diferente de la vida produciendo una sustitución de

paradigmas. Así que estos desplazamientos en los modos de percibir

las cosas, además de los adelantos y alcances de las denominadas investigaciones

científicas tanto en el orden determinístico como en el no-determinístico,

han incidido en la evolución del conocimiento administrativo,

basándose en lo racional, lo empírico y, más

recientemente, en lo holístico, hasta darle una connotación que

bien pudiese denominarse como la gerencia en tiempos postmodernos (en

contraposición a la gerencia generada por los padres de la

administración moderna).

Si ubicamos a las modas

gerenciales dentro del discurso temporal de la modernidad y la postmodernidad,

considerando a su vez la celeridad de ideas y situaciones vividas por la

humanidad, así como el avance tecnológico y la permanencia del

cambio, adaptación e innovación en el campo administrativo y

gerencial, se puede afirmar que nuevas teorías han venido a dar una

visión diferente de la vida produciendo una sustitución de

paradigmas. Así que estos desplazamientos en los modos de percibir

las cosas, además de los adelantos y alcances de las denominadas investigaciones

científicas tanto en el orden determinístico como en el no-determinístico,

han incidido en la evolución del conocimiento administrativo,

basándose en lo racional, lo empírico y, más

recientemente, en lo holístico, hasta darle una connotación que

bien pudiese denominarse como la gerencia en tiempos postmodernos (en

contraposición a la gerencia generada por los padres de la

administración moderna).

La época que estamos viviendo está caracterizada por el azar, la incertidumbre, el riesgo, las contingencias y los repentinos pero constantes cambios. Esto obliga a todos aquellos que cumplen funciones directivas a estar totalmente convencidos de no continuar apoyándose sólo en aspectos técnicos y científicos, así como tampoco en la razón aplicada literalmente, pues, ésta sólo es válida en situaciones estables, lo que resulta una utopía.

El propósito estratégico básico de toda organización o institución, pública o privada, es sobrevivir y obtener los máximos beneficios económicos posibles; pero, igualmente podemos cumplirlo, imprimiéndole a la organización una forma más humanizada y una visión más socio–técnica y menos técnico–científica, en la que la creatividad que emerge del capital humano de la organización, de manera bien canalizada, aprovechada y orientada, pueda brindar soluciones oportunas a las situaciones que se presentan en el entorno, alejándose de viejos paradigmas.

Aquí encontramos otra aproximación a la postmodernidad, ya que los modelos teóricos producto de la modernidad ya no logran explicar ciertas situaciones o realidades en la actualidad; por ello la necesidad de recuperar la creatividad del hombre para afrontar tales realidades, insertándonos en la postmodernidad con la aplicación y uso del pensamiento complejo, la intuición y la creatividad.

RACIONALIDAD – Gerencia – CIENCIA Y

TECNOLOGÍA

Ya a finales

siglo XX y principios del actual siglo (XXI), las sociedades más

desarrolladas se enmarcan en lo que se conoce como sociedades post-industriales, las cuales se caracterizan:

![]() En primer lugar, por un incremento en la productividad a partir de

transformaciones tecnológicas y, en segunda instancia, por el impulso de

grandes cantidades de dinero orientado hacia la inversión en

tecnología; esto hace que los procesos productivos sean actualmente

más complejos y científicamente estructurados, donde la

investigación y el desarrollo son la base de esta realidad. Pero, tal

realidad no es la misma para todas las naciones ya que este mundo cambiante y

desigual, cada vez más unido a la producción capitalista, muestra

una realidad económica y social que debe atender y reorganizar las

ciencias en una era de bienes y servicios apalancados por las

tecnologías de información y comunicaciones.

En primer lugar, por un incremento en la productividad a partir de

transformaciones tecnológicas y, en segunda instancia, por el impulso de

grandes cantidades de dinero orientado hacia la inversión en

tecnología; esto hace que los procesos productivos sean actualmente

más complejos y científicamente estructurados, donde la

investigación y el desarrollo son la base de esta realidad. Pero, tal

realidad no es la misma para todas las naciones ya que este mundo cambiante y

desigual, cada vez más unido a la producción capitalista, muestra

una realidad económica y social que debe atender y reorganizar las

ciencias en una era de bienes y servicios apalancados por las

tecnologías de información y comunicaciones.

![]() Por otra parte, en lo social, las sociedades post-industriales han ido

transformando al trabajo a tareas no manuales, sino de comunicación y

científicas, en las que el trabajador – en algunos casos –

es visto como algo secundario ante la automatización tecnológica

capaz de retroalimentar y dar informaciones y datos provenientes de ordenares

modernos responsables de la producción industrial. Del mismo modo,

algunos consideran que es evidente la poca importancia del grupo obrero debido

a la mayor especialización en la diversificación de tareas

más dinámicas y complejas, donde el ideal social, se concentra en

la lucha de una mejor posición en el status social, dejando atrás

la contradicción fundamental del capitalismo, como los es la lucha de

clases y la defensa de los derechos de la clase trabajadora.

Por otra parte, en lo social, las sociedades post-industriales han ido

transformando al trabajo a tareas no manuales, sino de comunicación y

científicas, en las que el trabajador – en algunos casos –

es visto como algo secundario ante la automatización tecnológica

capaz de retroalimentar y dar informaciones y datos provenientes de ordenares

modernos responsables de la producción industrial. Del mismo modo,

algunos consideran que es evidente la poca importancia del grupo obrero debido

a la mayor especialización en la diversificación de tareas

más dinámicas y complejas, donde el ideal social, se concentra en

la lucha de una mejor posición en el status social, dejando atrás

la contradicción fundamental del capitalismo, como los es la lucha de

clases y la defensa de los derechos de la clase trabajadora.

Esta realidad

económica social, hace que la información pase a constituir el

recurso más valioso; su generación, control y transferencia,

constituyen quizás la forma más clara del desarrollo de una

sociedad industrial a una sociedad de conocimiento, donde la tecnología

y los centros organizativos de innovación, constituyen la plataforma

para un mundo más dinámico; pero, desigual.

Cabe resaltar que

Cabe resaltar que

Hemos visto que

el desarrollo de ese conocimiento se cimienta en el racionalismo,

fundamentalmente en el método, y que en la actualidad tal racionalismo

se encuentra cuestionado por otras visiones, otros paradigmas y una

explicación sobre este particular lo planteó Kuhn.

De manera

particular y determinante, la ciencia y la tecnología hoy por hoy

constituyen los factores más importante para el desarrollo de la

sociedad de conocimiento; tanto es así, que un estudio realizado por

En base a

éste estudio, el 76% de los países encuestados consideran de

extrema importancia la investigación como catalizador del avance social

y económico de las regiones, y que éste tiene un impacto en la

sociedad extremamente importante por medio de la necesaria diseminación

y transferencia del conocimiento y la tecnología en la sociedad.

Con respecto al acceso y equipos de ciencia y tecnología, una

región como la americana (Argentina, Brasil, Costa Rica, Ecuador.

Jamaica. México, Panamá, Uruguay, Bolivia, Chile, Colombia, El

Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú, Santa Lucia,

Trinidad y Tobago, EE.UU., y Canadá, cabe resaltar que Venezuela no

aparece como considerada en el estudio), considera muy importante este aspecto.

Con respecto al acceso y equipos de ciencia y tecnología, una

región como la americana (Argentina, Brasil, Costa Rica, Ecuador.

Jamaica. México, Panamá, Uruguay, Bolivia, Chile, Colombia, El

Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú, Santa Lucia,

Trinidad y Tobago, EE.UU., y Canadá, cabe resaltar que Venezuela no

aparece como considerada en el estudio), considera muy importante este aspecto.

Dado el creciente

aumento del desarrollo de sistemas científicos tecnológicos,

así como la disparidad en los efectos que tal desarrollo tiene en los

Estados, organizaciones internacionales (ONU, UNESCO, etc.) han y están

fomentando el camino para consolidar principios y acciones para el desarrollo

de sociedades del conocimiento equitativas. Tales propuestas constituyen

respuestas a los tres desafíos principales que plantea la

construcción de sociedades del conocimiento: primeramente, reducir la

brecha digital que acentúa las disparidades del desarrollo, excluyendo a

grupos y países enteros de las ventajas derivadas de la

información y el conocimiento; en segundo lugar, garantizar la libre

circulación de los datos, la información, las prácticas

ejemplares y el conocimiento, y el acceso equitativo a ellos, en la sociedad de

la información; y en tercer lugar; crear un consenso internacional sobre

las normas y los principios que resultan necesarios.

Dentro de sus

principios fundamentales, la sociedad de la información debería

contemplar los intereses de todas las naciones y, particularmente, los interese

de los países en desarrollo, con miras a asegurar el desarrollo justo,

equilibrado y armonioso de todos los pueblos del mundo.

El principal

objetivo de la sociedad de la información debe ser facilitar la plena

utilización de las tecnologías de la información y la

comunicación a todos los niveles de la sociedad y permitir de ese modo,

que todas las personas compartan los beneficios sociales y económicos

gracias a un acceso universal a las redes de información, preservando al

mismo tiempo, su diversidad y su patrimonio cultural.

En la medida en

que vivimos en una sociedad que produce conocimiento de manera acelerada sobre

sí misma, pero, que al mismo tiempo está cada vez más

diferenciada, resulta inevitable que la tasa de producción de esos

conocimientos sea superior a la tasa de difusión de los mismos. Esto

puede verse como un reto ante la complejidad social, en la que

A este punto cabe

preguntarse y reflexionar:

¿Deberían

asumir las naciones desarrolladas una actitud hacia los más

débiles que promueva el desarrollo, aun en desigualdad de posibilidades?

¿No demanda esto, inexorablemente, una actitud ética (moral) como

producto de la lógica? ¿Será la racionalidad, la

racionalización o la razonabilidad lo que más influya?

La felicidad no

es el resultado de la acción racional o virtuosa, sino el ejercicio

mismo de la razón o la virtud. Pero, no es la felicidad individual la

única que aspira el hombre en tanto ser racional, ya que la racionalidad

debe entenderse como una empresa colectiva y no individual. De allí que

podamos aseverar que actuar racionalmente significa saber medir el grado de

interés y desinterés necesario y suficiente para que todos seamos

felices. Esto, debemos conectarlo con la sociedad de la información, la

ciencia y la tecnología y todas las brechas que en este sentido cada vez

son mayores entre las sociedades del mundo.

Infografía

1.Co-implicaciones entre

El autor

de este artículo plantea una reflexión sobre la relación

de co-implicación entre la racionalidad mítica y la racionalidad

científica en el marco de la teoría del caos. Se trata de un

artículo basado en la siguiente pregunta: ¿cómo generar

los ámbitos de relación dialógica entre la racionalidad

mítica y la racionalidad científica? Si tenemos en cuenta que en la actualidad

se hace cada vez más necesaria la relación

pluri-multi-trasdisciplinaria entre las diferentes formas de pensar y actuar;

resulta trascendental que el conocimiento científico en todas sus

modalidades se co-implique con la racionalidad mítica.

URL: http://www.cem.itesm.mx/dacs/publicaciones/logos/anteriores/n32/vmendoza.html

2.La sinrazón de la razón

Artículo

de la Revista El Basilisco, en el que

Victoria Camps nos presenta una reflexión sobre la aparente

obsesión, casual e inconexa, de algunos filósofos

españoles (citados por ella), por el poder y los límites de la

razón. De alguna manera plantea que la racionalidad – entendida

como el ideal, el método, el ejercicio propio, característico y

exigible del hombre; algo hacia lo que se tiende pero que, hasta cierto punto,

ya se posee y que puede funcionar como garantía de que uno va por buen

camino, de que conoce y hace lo adecuado – es una concepción falaz

porque “el ejercicio de la razón (supuesto ejercicio de una

razón que nunca se da en estado puro) sólo llega a convencernos

de la necesidad de mejorar la realidad (o cambiarla simplemente) o de defender

ciertos valores tan «genéricos»… como la vida, la

libertad y la igualdad.

URL: http://www.filosofia.org/rev/bas/bas10809.htm

3.La toma de decisiones en un mundo posmoderno: de la

racionalidad al caos

¿Cuáles

han sido las propuestas teóricas y empíricas fundamentales en

torno a la toma de decisiones? Esta es la pregunta que orienta el presente

artículo, el cual está dividido en cinco partes, cada uno

inherente a un modelo de decisión (racional, organizacional,

político, no decisión racional y el caos). La idea sustantiva de

este artículo es contemplar con mayor o menor grado de

ejemplificación algunas de las decisiones que se presentan en la

realidad organizacional, partiendo de dos extremos: en el primero se ubica a la

decisión racional, calculable y predecible; y en el otro la

ambigüedad y la incertidumbre pasando por la no decisión racional.

URL: http://www.azc.uam.mx/publicaciones/gestion/num8/doc10.htm

En este

artículo la autora propone algunos antecedentes tomados de la historia

de la filosofía y de la epistemología actual que, se estima,

permiten entender el sentido del planteamiento contemporáneo del fin de

la filosofía de la ciencia como marco normativo del conocimiento

racional.

URL: http://serbal.pntic.mec.es/~cmunoz11/guiber.html

5.El Punto Crucial

Consiste

en un breve análisis del libro "El punto crucial" de Fritjof

Capra, una obra que ha convertido al cambio en el centro de las discusiones

sobre la ciencia. Cambio en la actual visión científica,

intentando integrarla en una nueva realidad y en una nueva concepción

del mundo. La analogía principal es que el surgimiento de nuevos

conceptos en la física ha ocasionado un profundo cambio en nuestra

visión del mundo; conceptos e ideas de las visiones de mundo cartesiana

y newtonianas redireccionadas a una nueva forma de conocimiento,

holística y ecológica, que en la concepción del autor son

muy similares a las concepciones de todas las épocas y todas las

tradiciones.

URL: http://216.185.133.103/infociencia/libreria/lib-ficha.cfm?id=5

6.Hacia una visión social integral de la Ciencia y la

Tecnología

En este

artículo se realiza una valoración general e integral de los

estudios sobre Ciencia-Tecnología-Sociedad (CTS), con el fin de sistematizar

determinados rasgos que caracterizan la denominada concepción

tradicional o heredada de la Ciencia y la Tecnología, revelando la

superioridad de una nueva visión social integral. La formación de

una cultura científico-tecnológica para enfrentar los retos del

tercer milenio, es una tarea inaplazable para quienes están

comprometidos con los más nobles ideales del género humano.

URL: http://www.campus-oei.org/salactsi/vision.htm

7.El Triángulo Paradigmático

El

objetivo principal de este ensayo teórico-conceptual es “mostrar

que la categorización paradigmática de la investigación de

las ciencias sociales y en particular de la ciencia educativa, considera una

trilogía conceptual de paradigmas o tradiciones de investigación

que se identifican con los tres significados generales resaltados por Masterman

(1970) a partir de la célebre obra de Kuhn (The estructure of scientific

revolutions, 1962), con la diferencia que, desde cada punto de este

triángulo constituido por los paradigmas: "cientificista",

"crítico-deológico" y "hermenéutico",

se percibe una visión propia, un ángulo diferente de esta

perspectiva triangular y la solución dada por cada uno de los paradigmas

al problema de este "triángulo paradigmático",

representa sólo una solución dentro de su vértice de

influencia.

URL: http://www.oocities.org/Athens/4081/tri.html

8.Los factores subjetivos en la racionalidad cartesiana

En este artículo

el autor manifiesta que la subjetividad en Descartes no puede ser reducida a

factores exclusivamente racionales, pues es evidente que aquella – la

subjetividad – hace uso de importantísimos elementos que la

conectan con lo extra-racional, con la moral, con la religión, con el

mundo de los valores, a pesar de su esencia en la razón; pero, lo

importante en este artículo no es enfatizar la ortodoxia, ni en

Descartes ni en el proyecto de la modernidad, sino observar cómo se tornan

ficticias las pretensiones reductivistas del racionalismo, ya que la

inter-subjetividad cartesiana, que se presume como horizonte de

"objetividad", se alimenta con porciones equivalentes de todo aquello

que conforma la genuina masa pensante: factores racionales y no racionales.

URL: http://www.monografias.com/trabajos4/racional/racional.shtml

9.La racionalidad y la ciencia

El

problema que se plantea en este artículo, es el del lugar que ocupa la

función racional en el hombre. Para ello, el autor se detiene a

considerar a dos filósofos en extremo famosos: por un lado, Descartes,

eminente racionalista y, por el otro, Nietzsche, un aguerrido opositor a esto.

URL: www.hpc.org.ar/pdf/v5p50.pdf

10.

Posmodernidad

y desencanto

De acuerdo al autor, el tema de lo posmoderno es

difícil de plantearse en países donde la pobreza, la

exclusión y el analfabetismo son endémicos. Lo posmoderno puede

aparecer como un lujo exótico, pero, la dependencia estructural de

nuestros países está fuertemente agudizada por el problema de la

deuda externa. También el autor plantea que la emergencia de los

cuestionamientos sobre lo posmoderno en Latinoamérica indica el abandono

de la "teoría de la dependencia" justo en el momento en que la

relación de dependencia estructural resulta más contrastable.

Como una de las conclusiones, expresa que el desencanto posmoderno contempla

como desafío valorar la articulación de las diferencias sociales.

Asumir la heterogeneidad social como un valor e interrogarnos por su

articulación como orden colectivo.

URL: http://www.monografias.com/trabajos/posmodesen/posmodesen.shtml

Este es un artículo en

el que se dan a conocer cuales son las normas elementales a seguir en una

investigación científica, para lo cual el autor parte explicando

los métodos más conocidos y prácticos de investigación,

con el fin de indicar las diferentes herramientas que se disponen para la

solución de problemas, pero, a su vez concientes de que todos los

métodos se complementan

URL: http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT

12.

La

posmodernidad y las ciencias

Escrito de Esther Díaz (Doctora en

Filosofía), quien propone tomar distancia de la dupla

“absoluto-relativo” o “universalismo-relativismo” y

pensar desde otro enfoque, vale decir, desde otra perspectiva que use

categorías racionales que permitan la interacción entre

“saberes”. Esto, a su parecer, debería estimular el

desarrollo de las ciencias ya que abriría nuevos horizontes para una

multiplicidad de análisis, además, permitiría comenzar a

romper las barreras que se han establecido entre las diferentes disciplinas

científicas, de esta manera se daría posibilidad a un

diálogo interdisciplinario y fecundo entre los miembros de la comunidad

científica. La aspiración de la autora es sugerir una actitud de

apertura hacia la diversidad de métodos, a la interacción entra

teoría y praxis y a la interdisciplina, no sólo entre las

ciencias, sino entre éstas y el resto de los “saberes”.

URL: http://www.estherdiaz.com.ar/textos/posmodernidad_ciencia.htm

13.

Hermenéutica

analógica y crisis de la modernidad

Haciendo uso de la hermenéutica – arte de

interpretar textos para fijar su verdadero sentido –,

específicamente de la hermenéutica analógica (corriente

que consiste en tratar de buscar

un estado intermedio entre la postura

univocista-objetivista, en la que el texto es susceptible de una y

sólo una interpretación correcta que es "marcada" por

el autor del mismo al momento de escribir, y la postura equivocista-relativista que, por el contrario, propone que

la interpretación es libre y que cada lector puede tener una

interpretación diferente), el autor de este

artículo plantea la crisis de la razón, de sentido y de valores,

tratando a su vez de sacar lección y moraleja de la postmodernidad.

URL: http://www.unimag.edu.co/antropologia/hermeneutica_analogica_y_crisis_.htm

14.

¿Qué

es real? Lo subjetivo y lo objetivo

En este trabajo se emite una opinión sobre

qué es real, como producto de reflexiones intelectuales y de la

experiencia subjetiva con lo real, para concluir al final que en

“cada uno de nosotros, sólo es real nuestra subjetividad,

percepción, sensibilidad”. En el artículo se discute la

hipótesis de que si profundizamos en la subjetividad se le puede llegar

a ver unida con las subjetividades de los demás; por otra parte,

relaciona el desarrollo de la propia subjetividad (o consciencia) con el

problema de poner a prueba la autenticidad de la subjetividad ajena,

aventurando que la hipótesis de una unión o conexión

subyacente entre subjetividades es un camino prometedor para ser capaces de

distinguir entre robots y humanos o bien para concluir que los robots son o

pueden llegar a ser tan subjetivos como los humanos

URL: http://www.iieh.org/doc/doc200206080051.html

15.

Cómo

hacen conocimiento. Las voces disonantes (presentación Power Point)

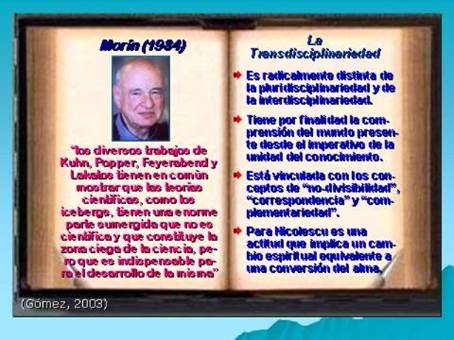

Presentación

en Power Point que consiste en la exposición del contenido del libro

escrito por Susana Gómez (julio, 2003). En ella se aprecia un

análisis en el tiempo de quienes trataron el tema del conocimiento, la

ciencia y la razón, partiendo desde Aristóteles hasta llegar a

Morín con su Transdisciplinariedad.

URL: www.oocities.org/siedvenezuela/vozdisonante.ppt

16.

El

nuevo paradigma organizativo en el escenario global y posmoderno

En este

artículo se plantea que la tendencia, en Venezuela, es hacia un nuevo

tipo de organización que se diferenciará de los valores y

objetivos de la clásica empresa lucrativa, para alcanzar finalidades en

el ámbito del desarrollo social. Los autores concluyen en su estudio que

la Globalización, en el plano empírico-fáctico, y la

Posmodernidad, en el plano teórico-filosófico, surgen como los

dos referentes analíticos para caracterizar la realidad actual, en la

cual se insertan las organizaciones empresariales, no gubernamentales y de

participación comunitaria.

URL: http://www.ucla.edu.ve/dac/compendium/compendium10/paradigma.htm

17.

Gestión

de

Es un

documento en el que el autor plantea la necesidad de gestionar la complejidad

en el ámbito de las empresas; esto como respuesta a los retos del

entorno. Para ello, escribe sobre: la naturaleza de los sistemas, el efecto de

la complejidad en las organizaciones, sobre la red, la jerarquía y el

mercado, sobre cómo afrontar la complejidad y la teoría de

sistemas autoorganizados.

18.

La ciencia y la tecnología en el contexto del siglo XXI

El

presente artículo explica el desarrollo de la ciencia a partir de una

visión postmoderna interdisciplinaria en el contexto actual de la

sociedad del conocimiento y el papel de la ciencia y tecnología dentro

del emergente en el presente siglo.

http://www.monografias.com/trabajos15/ciencia-actual/ciencia-actual.shtml

19.

El

perfil oculto de la razón moderna.

Según

la autora las interpretaciones epistemológicas que se han hecho de la

filosofía humana han solapado sus investigaciones naturalistas y

malinterpretado su propuesta originando una razón descarnada y fundamentalmente

calculadora, empeñada en un dominio técnico de la naturaleza y de

los hombres.

http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=28801107&iCveNum=1046

20.

El

presente artículo, pretende indicar algunos pilares fundamentales que

deben tenerse en cuenta como posibilidad para la elaboración de un

currículo en la enseñanza de las ciencias. Se rescata de esta

discusión el planteamiento popperiano en torno a la formación de

un espíritu crítico, que a nuestro juicio, es un camino posible

para la práctica científica.

http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=10102002&iCveNum=1290

21.

Hacia

una Epistemología Evolucionista.

La

teoría evolutiva del conocimiento reúne sus hechos de varias

fuentes independientes: de la investigación Biológica de la

conducta, las condiciones sistemáticas de la evolución, el

continuus de la evolución, el continuo del proceso de conocimiento que

cimenta la unidad. Ha resultado pues, que los presupuestos fundamentales de la

razón tienen su propia filogénesis; lo ha demostrado K. Lorenz en

la psicología del proceso cognoscitivo y Popper en los procesos de

formación de teorías y con el desarrollo de las ciencias mismas.

http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=10102004&iCveNum=1290

22.

Del

Método Trascendental Kantiano a

Kant y

Hegel, estructuraron su gnoseología propia o la razón

trascendental y la dialéctica, que se constituyen en cosmovisiones que

permiten explicar tanto la naturaleza como la sociedad. Estas proposiciones

cognoscitivas, han trascendido la historia hasta el presente; ello se

manifiesta en la mayoría de los estudios académicos en general,

los cuales se remiten de una u otra manera a esos orígenes. La

modificación de esas cosmovisiones para sustentar el conocimiento

específico de lo social, tuvo su particular proceso en cada uno de los

connotados herederos de esas concepciones.

http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=10101701&iCveNum=656

23.

Aproximación

al concepto de objetividad en Karl Popper.

El

método inductivo fue considerado, el método científico en

la ciencia empírica, durante mucho tiempo como el único y

verdadero, tenía una orientación verificacionista, la

validación de la ciencia a través de la sumatoria de casos que

apoyaban la hipótesis formulada. Popper en contraposición al

método inductivo y su vía de verificación,

formularía la teoría

de la falsación, caracterizada por la utilización de un

método deductivo, donde la verificación negativa no busca hechos

que confirmen la hipótesis,

sino hechos que tengan un comportamiento diferente; el buscar éstos

hechos de forma sincera es parte de la honestidad intelectual, tal como lo

denominaría Lakatos.

http://www.monografias.com/trabajos15/objetividad-popper/objetividad-popper.shtml

24.

Racionalismo

Crítico (Popper) y

El

principio metodológico de la "falsabilidad" de las

teorías no debe ser (mal-)entendido como un mecanismo automático

que permitiera discernir entre teoría científica (la falsable) y

teoría no científica (la no falsable) al margen de toda

consideración "valorativa" - como si tal dimensión ni

existiera ni actuara en tales juicios. El Racionalismo Crítico solamente

ocultaría, o retrasaría, sus prejuicios ideológicos al no

querer ni admitir su existencia.

http://www2.uah.es/estudios_de_organizacion/epistemologia/racionalismo_critico.htm

25.

Racionalismo.

Teología fundamental.

El

conocimiento de la razón y el conocimiento de la fe no pueden

últimamente oponerse, aunque a menudo están en una

relación mutua conflictiva. El conocimiento de la razón se

refiere al conocimiento general de la realidad, que se puede adquirir

independientemente de la fe. El conocimiento de la fe se refiere a un

conocimiento para el cual hay que recurrir a la autocomunicación de

Dios.

http://www.mercaba.org/DicT/TF_racionalismo.htm

26.

Desesperación

y búsquedas.

El

último debate posmoderno ha planteado una crisis en la manera de ver las

cosas, donde parece afirmar que con anterioridad sólo había una

firme creencia en

http://www.ugr.es/~pwlac/G15_10JoseLuis_Anta_Felez.html

27.

Historia

del management.

En este

artículo se realiza un

recuento histórico sobre el devenir del trabajo gerencial

abordado desde el enfoque racional-científico. Tres apartados conforman

este ensayo, el primero es de carácter descriptivo y contextual,

ubicándose en Estados Unidos de Norteamérica, en el periodo del

siglo XIX hasta principios del siglo XX; el segundo es de corte explicativo

sobre el contenido y significado sobre la gerencia racional-científica

-a partir de las ideas y trayectoria de ssus principales exponentes-, y, en un

tercer acápite se concluye mencionando críticas y una serie de

comentarios en torno a su vigencia actual.

http://www.azc.uam.mx/publicaciones/gestion/num6/art12.html

28.

Hacia

una racionalidad evolucionista.

La

racionalidad extraordinaria emergente se desarrolla en clave de

síntesis. Es, por lo tanto, dialéctica, unitiva, global.

Corresponde a las personas con un estado de conciencia más elevado,

más congruentes entre ellas mismas, más unitivas, globales y

sintéticas; elevarse y converger entre sí y con todos los

demás. La responsabilidad del cambio de racionalidad, corresponde a las

instituciones educativas, desde las escuelas infantiles hasta el último

curso de doctorado.