Geografia do Brasil - Ecomonia

0 Brasil na economia global

Investimentos externos

0 desenvolvimento da economia mundial, com o correspondente acúmulo de capitais, de um lado, e, de outro, o extraordinário avanço das telecomunicações e da informática, permitiu nos últimos anos um acentuado aumento dos fluxos de recursos em escala internacional - uma formidável globalização financeira.

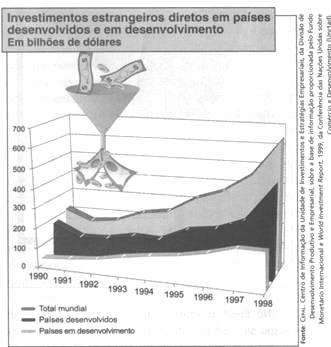

A movimentação de capitais de um país para outro pode ser de diversos tipos: investimentos, empréstimos, financiamentos, remessa de lucros, etc. Os recursos destina dos à atividade produtiva- na indústria, na agricultura, nos serviços - são chamados de investimentos diretos. No fim do século XX, os investimentos externos diretos saltaram, no mundo todo, de 200 bilhões em 1991 para 1,1 trilhão de dólares no ano 2000. A imensa maioria desses recursos é aplicada em países do Primeiro Mundo, isto é, empresas de países ricos investindo em países igualmente desenvolvidos. Os Estados Unidos, de onde provém a maior fatia dos investimentos externos, são igualmente o país que mais recebe recursos de fora - cerca de 30% das aplicações produtivas internacionais. No conjunto, os países da União Européia acolhem mais de um terço do total mundial investido na produção de bens e serviços. 0 gráfico abaixo apresenta a distribuição percentual dos investimentos estrangeiros de acordo com o grau de desenvolvimento humano.

Todo investidor joga com duas variáveis fundamentais, que, em geral, são inversamente proporcionais entre si: lucratividade e segurança. Daí a preferência dos investi mentos produtivos pelos países desenvolvidos, onde a estabilidade econômica e política garante segurança ao capital, mesmo que os lucros sejam pequenos. Por outro lado, para investir em países sujeitos a crises que significam riscos, somente a possibilidade de lucros elevados pode constituir atrativo eficaz. Por isso, grande parte do capital que ingressa em países menos desenvolvidos assume a forma de investimentos especulativos, ou seja, recursos aplicados para a obtenção de lucros a curto prazo, propiciados por altas taxas de juros ou por negócios rápidos em bolsas de valores. Constituem o que também é chamado de capital volátil, pois, assim como chegam, podem ausentar-se rapidamente, a qualquer momento, gerando crises de proporções variáveis (gráfico abaixo).

As crises financeiras, que têm ocorrido em países de economia muito dependente do exterior, refletem-se nos fluxos de investimentos estrangeiros. 0 gráfico mostra que a crise do México, em 1994-95, e, mais notadamente, a crise asiática, em 1997-98, provocaram retração de investimentos nos países em desenvolvimento e incremento de inversões nos países desenvolvidos, em virtude da migração de recursos em busca de segurança.

No Brasil, por exemplo, nos últimos cinco anos, apenas cerca de 10% dos recursos financeiros do exterior constituíram capital produtivo; aproximadamente 40% foram aplicados em bolsas de valores e os restantes 50% destinaram-se a empréstimos.

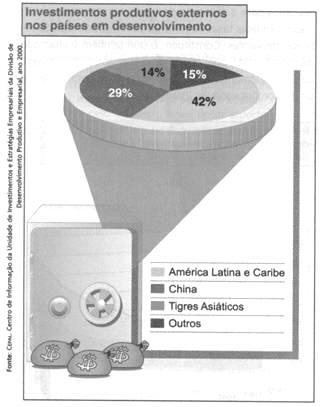

Os fluxos de investimentos produtivos também estão sujeitos a redirecionamentos - embora muito menos que o capital esppeculativo -, sempre e função dos atrativos que um país ou região possa oferecer. Na América Latina, os investimentos externos têm aumentado após a superação da crise do México, em 1994-95, com maior incremento por ocasião da crise asiática, em 1997-98. Deve-se esse aumento a vários fatores presentes nos principais países do continente: maior articulação na economia global, com participação mais intensa no comércio internacional; privatização de empresas públicas; e reformas do Estado, facilitando a entrada e saída de capitais e flexibilizando as relações de produção e de trabalho. Veja o gráfico abaixo.

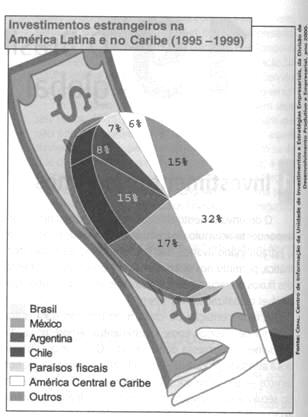

No Brasil, o ingresso anual de capital estrangeiro passou de 1 bilhão para 31 bilhões de dólares, ao longo da última década do século XX. Desde 1996 o país ocupa

o primeiro lugar na América Latina (gráfico a seguir) e, entre as nações em desenvolvimento, figura em segundo lugar, perdendo apenas para a China, no que se refere a investimentos diretos externos.

O afluxo de recursos externos no Brasil acentuou-se a partir da segunda metade dos anos 1990, graças especialmente a três fatores: política de estabilização; altera ção do conceito de empresa nacional; e quebra dos monopólios estatais, com a venda de empresas públicas. De fato, a política implantada pelo governo em 1995, com a adoção de nova moeda, a despeito do ônus social que a acompanhou, conseguiu estancar a inflação e dar uma certa estabilidade à economia, condição indispensável a investimentos verdadeiramente produtivos e duradouros.

Pela Constituição de 1988, uma empresa era considerada brasileira se a maior parte de seu capital fosse de origem nacional. Esse conceito legal constituía um embaraço à atuação do capital estrangeiro no país. Em 1995, uma Emenda constitucional terminou com a restrição, ao considerar brasileira qualquer empresa instalada em território brasileiro. Ao tornar todas as empresas iguais, especialmente no que tange a incentivos de todo o tipo, a alteração significou um grande estímulo para o ingresso de capital estrangeiro no Brasil.

Os leilões de privatização, seja para a venda de empresas, seja para a concessão de direitos de exploração de serviços públicos, representaram um fascinante atrativo ao capital estrangeiro, que entrou em expressiva escala no país, comprando estatais ou constituindo novas empresas.

Até então, e desde a internacionalização do capital produtivo, nos anos 1950, os investimentos estrangeiros ocorriam principalmente na indústria. Agora, e sobretudo em 1997-98, no auge das privatizações, o capital externo é atraído principalmente pelo setor de serviços, com destaque para as telecomunicações e distribuição de energia elétrica.

Grande parte do capital de origem externa atuante no Brasil é de empresas norte-americanas (General Motors, Ford, Texaco, etc.), as quais, junto com empresas européias, são responsáveis por cerca de dois terços dos investimentos estrangeiros no país. Entre as firmas européias, destacam-se as alemãs (Volkswagen, Daimler-Chrysler, Siemens, etc.), as francesas (Renault, Peugeot, Carrefour, etc.), as italianas (Fiat, Pirelli, Parmalat, etc.) e, ultimamente, as espanholas (Telefônica, etc.) e as portuguesas (Telecon, etc.), que têm investido sobretudo em telecomunicações. É de se registrar, contudo, a crescente presença de capitais asiáticos, particularmente japoneses e coreanos.

O aumento dos investimentos externos no Brasil traduz a maior inserção do país na economia global. Segundo a Unctad (Conferência das Nações Unidas sobre Comércio

e Desenvolvimento), no ano 2000, 384 das 500 maiores empresas do mundo estavam presentes no emergente mercado brasileiro. Ao mesmo tempo, tem ocorrido uma alteração na estrutura empresarial do país, com as empresas estrangeiras tendo um crescimento percentual no faturamento das 500 maiores empresas estabelecidas em território brasileiro, como se pode observar no quadro abaixo. BRASIL: EVOLUÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE CADA SETOR NO FATURAMENTO DAS 500 MAIORES EMPRESAS (em percentagem)

|

Empresas |

1985 |

1990 |

1995 |

2000 |

|

Estrangeiras |

28,5 |

31,1 |

33,3 |

35,5 |

|

Nacionais |

40,7 |

42,7 |

43,6 |

44,5 |

|

Estatais |

30,8 |

26,2 |

23,1 |

20,0 |

|

Fonte: Publicação |

Maiores e melhores, citada em OEstado deS. Paulo, 11dez. 2000. |

|||

|

|

|

|||

As multinacionais, ou transnacionais, que compraram estatais ou adquiriram concessões de serviços públicos fizeram investimentos, indubitavelmente, produtivos. No entanto, os recursos recebidos pelo governo com os tais leilões de privatização foram usados, em sua maior parte, para o pagamento da dívida externa, restando pouco para obras de valor econômico ou social. Contudo, novos investimentos foram feitos pelos investidores para melhoria, modernização ou ampliação do seu negócio, buscando sempre a produtividade capaz de propiciar os lucros almejados.

A busca de produtividade, por sua vez, implica aumentar a capacitação tecnológica, o que demanda novos investimentos e exige maior qualificação da mão-de-obra, podendo, assim, contribuir para a elevação da média salarial do país.

Concentração de capitais

No início da Revolução industrial, o processo de produção capitalista dependia em grande parte da ação física de um grande número de trabalhadores. Desde então, constrangidos a atender sucessivas reivindicações de seus empregados e a pagar-lhes salários cada vez mais elevados, os empresários sentiram-se impelidos a buscar lucros mediante ganhos de produtividade, isto é, obter maior produção por tempo de trabalho consumido. Daí os contínuos e crescentes investimentos em estudo, pesquisa e treinamento de pessoal, do que resulta o avanço do conhecimento, das técnicas e da qualificação da mão-deobra. No pós-guerra, ou seja, dois séculos depois, esse avanço atingiu notável aceleração, de tal modo que, hoje, a atividade produtiva depende fundamentalmente da ciência e da tecnologia, voltadas diretamente para a produção de mercadorias. Em outras palavras, o processo produtivo é cada vez mais intensivo: máquinas e equipamentos mais aperfeiçoados; novas tecnologias; e mãode-obra menos numerosa, porém mais qualificada.

Ora, essa intensificação tem um custo considerável, acessível geralmente às empresas maiores, por disporem de mais recursos, e que pode ser proibitivo às pequenas firmas. Disso resulta uma decisiva vantagem das grandes sobre as pequenas empresas, pois, em geral, quem investe mais produz melhor, habilitando-se, assim, a obter sucesso na competição pelo mercado. Por isso, as grandes empresas tendem a "engolir" as competidoras menores por meio de aquisições ou incorporações. Esse processo de concentração de capital, inerente ao capitalismo, é responsável pela formação dos monopólios, ou melhor, dos oligopólios, isto é, poucos grupos de empresas que dominam o mercado.

Com a globalização, a economia mundial torna-se cada vez mais oligopolista, com grupos de transnacionais gigantescas controlando cada qual uma fatia ou segmento do mercado. No atual patamar da evolução capitalista, a competição desenfreada de antigamente assume a forma de moderna e respeitosa concorrência, que admite até mesmo alianças estratégicas entre empresas para conquistar mercado.

Embora transformada, a competição não desaparece, até mesmo porque a competitividade é o motor principal da globalização. Sempre em busca de maior produti vidade - e de lucros, indispensáveis a novos investimentos-, são comuns as fusões de empresas quando duas ou mais delas, geralmente de grande porte, se unem para formar uma outra, de maior dimensão e alcance no mercado.

Essas fusões podem ocorrer entre empresas do mesmo ramo (telecomunicações, por exemplo: Time Warner e America Online) ou de ramos afins (por exemplo: entretenimento Watt Disney e rede de televisão-ABC). Entre empresas de ramos ou de setores distintos, são menos freqüentes as fusões; nesse caso, é mais comum ocorrer aquisição ou incorporação - um banco comprando uma indústria, poor exemplo.

A quase totalidade dos investimentos diretos realizados nos países desenvolvidos destina-se a incorporações e fusões. Nos países subdesenvolvidos ou em desenvolvi mento, os investimentos produtivos estrangeiros estão dirigidos basicamente para a compra ou aquisição de empresas, públicas ou privadas.

Integrado na economia global, o Brasil é parte do espaço onde ocorrem os processos de concentração de capital: também aqui os diversos segmentos do mercado tendem a ser oligopolistas, controlados por poucas mas grandes empresas, quer sejam transnacionais, quer estrangeiras associadas ao capital nacional, excetuando remanescentes estatais ainda não privatizadas, como a Petrobrás. Os oligopólios estão presentes no setor automobilístico, de equipamentos de informática, de telecomunicações e de gravadoras de discos, entre outros.

0 Brasil e o mercado global

A competitividade de um país é medida pela sua capacidade de atrair capitais produtivos e, sobretudo, de oferecer ao mercado mundial produtos com qualidade e preços comparáveis aos dos concorrentes internacionais.

Para atrair investimentos diretos e obter financiamentos externos, um país precisa oferecer alguma segurança, isto é, apresentar fundada expectativa de que o capital que nele ingressar haverá de retornar ampliado de alguma forma. Estabilidade política e econômica, equilíbrio das finanças públicas, investimentos em infra-estrutura, em tecnologia e em capacitação da força de trabalho são algumas variáveis que entram na definição do risco que um país apresenta ao capital internacional.

0 chamado risco Brasil tem sido classificado pelas agências globais especializadas como moderado, de nível B. Entre os emergentes (Emergentes: são assim chamados os países em processo de aprofundamento da integração à economia mundial e, por isso, capazes de oferecer atrativos aos investidores internacionais. Fazem parte do grupo os países com apreciável dinamismo econômico, mas alheios ao Primeiro Mundo, como é o caso de nações do Leste europeu, dos Tigres Asiáticos, da China e da Rússia, da África do Sul, do Brasil e do México.) , Malásia e Tailândia, por exemplo, costumam figurar acima do Brasil, no nível A. Paquistão e Filipinas, assolados por crises políticoreligiosas internas, foram considerados no nível C.

0 fator que mais pesa na indesejável classificação de risco do Brasil é a dívida pública, muito elevada em relação às receitas que o país tem a receber em dólar, provenientes das exportações. No início do novo milênio, por exemplo, Chile e México, dois concorrentes latino-americanos, figuravam na frente do Brasil, em matéria de risco, e, em conseqüência, ofereciam maior atração para o capital estrangeiro.

Quanto aos preços, como fator decisivo da competitividade, cabe esclarecer que eles dependem dos custos de produção, acrescidos do lucro das empresas, indispensável a novos investimentos. No Brasil, as empresas são oneradas com despesas adicionais ou exageradas, representadas por uma pesada carga tributária (muitos impostos e taxas) e por encargos trabalhistas (FGTS, INSS, etc.), que aumentam os gastos com mão-de-obra.

Além disso, os exportadores brasileiros estão submetidos a elevadas despesas portuárias, que encarecem ainda mais o preço final dos produtos vendidos ao estrangeiro. 0 projeto de modernização dos portos e o processo de privatização do direito de exploração das operações de embarque e desembarque têm sido insuficientes para provocar redução significativa de despesas. As tarifas do porto de Santos, por exemplo, são em média quatro vezes maiores que as dos principais portos mundiais.

A incidência de despesas adicionais ou exageradas caracterizam o denominado custo Brasil, que compromete a competitividade dos produtos brasileiros no merca do internacional. Estudos recentes demonstraram que, sem o custo Brasil, as exportações do país poderiam aumentar 20%.

Para competir, qualidade e preço baixo

Com a revolução tecnológica em curso, que muitos chamam de revolução técnico-científica ou terceira revolução industrial, a qualidade de um produto é avaliada sobretudo em função da modernização dos métodos de produção.

O fator tecnológico não envolve somente as indústrias consideradas de ponta. Máquinas comandadas por computador garantem mais rapidez e melhor controle de qualidade em qualquer área.

No setor das indústrias têxteis e de confecções, por exemplo, China, Hong Kong e Coréia controlam sozinhos cerca de 30% das exportações mundiais. Concomitantemente a participação da América Latina no total mundial é de 2%; a do Brasil, menos de 1 %.

A possibilidade de o país ampliar sua participação no setor está na razão direta do investimento em modernização produtiva, e o Brasil, em comparação com outros países, principalmente com os desenvolvidos, investe muito pouco em ciência e tecnologia. Num novo índice criado pelo Pnud (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento), o índice de Conquistas Tecnológicas, divulgado em 2001, o Brasil ocupa a 432 posição entre 72 países pesquisados. Finlândia, Estados Unidos, Suécia, Japão e Coréia do Sul são os cinco primeiros colocados.

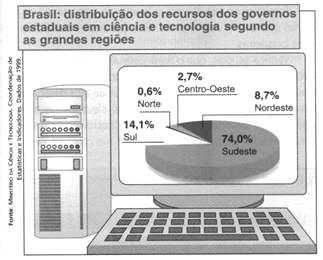

Além disso, os investimentos continuam extremamente concentrados na região Sudeste, mais especificamente nas universidades e centros de pesquisa do estado de São Paulo (gráfico abaixo).

Sem dúvida, o monopólio das empresas transnacionais, cujo poder sobre o setor tecnológico é amplo, torna mais difícil o desenvolvimento das potencialidades competitivas dos países pobres. A política brasileira de modernização tecnológica, implementada ao longo de toda a década de 1980, comprometeu ainda mais a competitividade de vários setores industriais, pois durante aquele período a orientação era extremamente nacionalista. O melhor exemplo é a reserva de mercado da informática adotada na época. A importação de materiais do ramo foi proibida, e acreditou-se que o Brasil poderia desenhar,

planejar e construir computadores somente com o investimento em pesquisa acadêmica.

O desejo de desenvolver uma tecnologia própria, no entanto, mostrou-se incompatível com a realidade do mercado internacional. As iniciativas do governo federal geraram um grande avanço dos centros de pesquisa de São Paulo, Campinas e São José dos Campos, mas o setor produtivo não acompanhou esse progresso.

A criação da Cobra - Sistema de Computadores S.A., em 1974, indústria brasileira de informática planejada para ser o embrião do setor no país, não resistiu à concorrência quando se viu diante da lei de mercado. Ao ser privatizada em 1994, não era mais fabricante de equipamentos, mas simples prestadora de serviços, e esse atraso no setor de informática acabou comprometendo praticamente todos os ramos da indústria nacional, desde o têxtil até o eletroeletrônico.

Outro fator que dificultou o acesso do país à tecnologia moderna foi a inexistência de uma política que garantisse proteção à propriedade intelectual. Apenas em 1996 foi aprovada a Lei de Patentes, e ainda assim com muitas brechas. Até então, os fornecedores de tecnologia tinham poucas garantias sobre seu trabalho criativo.

Composição das exportações e importações brasileiras

Com a industrialização de diversos países subdesenvolvidos e a conseqüente alteração na divisão internacinal do trabalho, a partir da década de 1980, países como

o Brasil aumentaram substancialmente suas exportações de produtos manufaturados. Hoje, mais da metade das vendas do país ao estrangeiro é de manufaturados (gráfico abaixo).

|

|

BRASIL: PRINCIPAIS PRODUTOS EXPORTADOS |

|

|

|

Volume exportado |

Participação sobre o total |

|

Produtos |

(milhões de dólares) |

de exportações (%) |

|

Automóveis |

4 975 |

9,7 |

|

Alumínio, ferro e aço |

4 544 |

8,8 |

|

Máquinas e aparelhos mecânicos |

4 338 |

8,4 |

|

Minérios |

3 465 |

6,7 |

|

Madeira, celulose e papel |

3 106 |

6,0 |

|

Têxteis e calçados |

2 499 |

4,8 |

|

Café, chá e mate |

2 460 |

4,8 |

|

Sementes oleaginosas |

2204 |

4,3 |

|

Açúcar |

2 027 |

3,9 |

|

Carnes |

1 247 |

2,4 |

|

|

Fonte: IBGE. Anuário |

estatístico do Brasil 1999. Rio de Janeiro, 2000. |

Todavia, grande parte das exportações brasileiras é composta de commodities, ou seja, granéis cuja competitividade depende mais do acesso à matéria-prima que de conhecimentos tecnológicos, como óleo de soja, suco de laranja, celulose e alumínio (extraído da bauxita). Além disso, muitos manufaturados vendidos são de desenvolvimento tecnológico apenas médio; somente 9% das exportações de manufaturados agregam alta tecnologia.

Até o início dos anos 1990, o Brasil obtinha vantagens comparativas na exportação de manufaturados de médio desenvolvimento tecnológico, como têxteis e cal çados, graças à utilização de mão-de-obra relativamente barata. Hoje, essa vantagem, altamente questionável do ponto de vista social, desapareceu diante do avanço tecnológico de alguns países, como a Itália, ou sobretudo em face de países concorrentes onde os salários são ainda mais baixos, como a China.

Os principais produtos de exportação do país são minério de ferro, café, soja, aviões e automóveis. Observe a tabela acima.

Entre as importações brasileiras têm destaque o petróleo e seus derivados, produtos químicos e farmacêuticos, maquinaria industrial, equipamentos eletrônicos e autopeças. Grande parte dessas importações é feita por subsidiárias de transnacionais, o que revela o grau de inserção do país na chamada economia mundo.

O gráfico abaixo mostra os principais tipos de mercadorias que constituem a pauta de exportações e importações brasileiras.

Verifica-se, pois, que o Brasil permanece em desvantagem nas trocas comerciais, pois os produtos manufaturados que importa, por serem muitos deles de alto desenvolvimento tecnológico, têm preços mais elevados do que aqueles que exporta, a maior parte de baixo e médio desenvolvimento tecnológico.

Balança comercial

Na década de 1980, vivendo uma grave crise de sua enorme dívida externa, o Brasil fez grande esforço para obter superávits comerciais, a fim de conseguir dólares necessários ao pagamento dos juros cobrados pelos credores internacionais. Assim, de 1987 a 1994, a balança comercial do país apresentou uma sucessão de expressivos saldos favoráveis (gráfico abaixo).

Esse desempenho superavitário, contudo, foi obtido graças a uma política que incluía não só estímulos às exportações, mas também a redução das importações mediante restrições à compra de produtos estrangeiros. Ao limitar o ingresso de equipamentos e materiais necessários à modernização do parque produtivo do Brasil, essa política acabou retardando o avanço tecnológico e, com isso, comprometendo a competitividade dos produtos nacionais, com inevitáveis reflexos nas exportações do país.

Em 1995 a balança comercial se inverte. Com a política de valorização da nova moeda adotada, a implantação do Plano Real provocou o barateamento dos produtos estrangeiros, já que o dólar - moeda em que são cotadas as transações ficou mais acessível aos brasileiros. As importações aumentaram, mas as exportações ficaram mais difíceis, em virtude do elevado valor da moeda nacional. De 1995 a 1999, então, a balança comercial registrou sucessivos déficits.

A valorização do real não podia ser mantida, pois estava sufocando incontáveis empresas que produziam para a exportação. Em outras palavras, a pressão cambial, representada pela compressão do valor do dólar, impunha uma desvalorização da moeda nacional, o que foi feito pelo governo em 1999.

Com o câmbio retornando à realidade ditada pelas leis de mercado, as exportações aumentaram e a balança comercial se inverteu novamente, passando a apresentar superávits a partir do ano 2000.

Embora positivos, os saldos comerciais não têm correspondido às pretensões do governo, sempre condicionado pela necessidade de honrar os compromissos externos, basicamente o de pagar o serviço da dívida. Diversos fatores contribuem para o insatisfatório desempenho comercial do Brasil.

Por um lado, as importações aumentaram com o reaquecimento da economia do país, e o petróleo apresentou alta de preços no mercado internacional. Por outro lado, o preço das commodities agrícolas caiu, afetando as exportações brasileiras de café, soja e carne de frango. Além disso, a reativação econômica do país fez com que diversos segmentos industriais, como o siderúrgico e o petroquímico, reduzissem suas exportações a fim de ateder o crescimento da demanda interna.

0 Brasil e os principais blocos econômicos mundiais

Nos últimos anos, têm-se ampliado as relações comerciais do Brasil com a União Européia (UE) e com a Ásia, ao mesmo tempo que diminui a participação relativa dos Estados Unidos nos intercâmbios externos do país. O gráfico da página seguinte indica que, depois da UE e do Nafta, o Brasil exporta em maior escala para a Ásia e o Mercosul. O país também tem ativado suas relações com o mercado africano, diretamente ou através da UE.

A diminuição das vendas de semimanufaturados e manufaturados para o mercado norte-americano é em grande parte compensada pelo mercado dos países asiáticos. Tal mudança representa um avanço, pois é na Ásia que se encontram as economias com maior ritmo de crescimento econômico.

Em termos bilaterais, os maiores parceiros comerciais do Brasil são os Estados Unidos, a Argentina, a Alemanha, os Países Baixos (Holanda) e o Japão.

União Européia - 0 aprofundamento das relações entre os países europeus reduz a necessidade de importações no continente, mas a UE e o Brasil já assina ram vários acordos de cooperação, e o Brasil exporta inúmeros produtos para os países do grupo com tarifas reduzidas. Os maiores compradores são a Alemanha, os Países Baixos, a Itália, a Bélgica e o Reino Unido. 0 Brasil, por sua vez, importa principalmente da Alemanha, Itália, França, Reino Unido e Países Baixos.

Nafta - De há muito, o Brasil mantém intensas relações comerciais com os Estados Unidos, sobretudo nas primeiras décadas do pós-guerra. Ultimamente elas tornaram-se proporcionalmente menos expressivas, na medida em que o país aumenta seus intercâmbios com outros parceiros. Mesmo assim, mais de 20% do comércio exterior brasileiro é feito com os Estados Unidos.

Com o Canadá, porém, os fluxos comerciais sempre foram inexpressivos. No início do novo milênio, uma disputa envolvendo a venda de aviões no mercado internacional, entre a brasileira Embraer e sua concorrente canadense, atritou as relações entre os dois países, prejudicando o aumento dos intercâmbios bilaterais.

Já o México, de figura discreta entre os parceiros do Brasil (menos de 2%), tem demonstrado interesse em ampliar relações não só com o mercado brasileiro, mas também com todos os países do Mercosul.

Desse modo, o México pretende diversificar seus parceiros comerciais, diminuindo a dependência em relação aos Estados Unidos. Já antes do Nafta, assinado em 1994, 70% das exportações do país destinavam-se aos Estados Unidos; com o acordo, essa percentagem passou para 80%.

A proposta mexicana em relação ao Mercosul abrange basicamente três medidas: redução de tarifas alfandegárias entre o México e os quatro países que inicialmente compuseram o Mercosul; liberação de atividades relacionadas com o setor de serviços (financeiros, de comunicações e infra-estrutura); e aumento dos investimentos entre todos os países.

Bloco asiático - As relações comerciais entre o Brasil e os Tigres Asiáticos são expressivas, assim como com o Japão e a China, sendo estes os maiores compra dores juntamente com Taiwan, Coréia do Sul e Hong Kong. Destes, a Coréia do Sul tem aumentado sua participação em investimentos diretos no Brasil. 0 Japão propõe-se também a aumentar sua participação.

A China tem constituído um importante mercado para o Brasil. Nos últimos anos, o comércio entre os dois países apresentou um forte crescimento. Grande parte das exportações brasileiras é de óleo de soja. Em troca, a China exporta para o Brasil têxteis, maquinários leves, brinquedos e roupas, mas fica em último lugar entre os maiores exportadores da Ásia para o país, colocando-se atrás de Japão, Cingapura, Coréia do Sul, Hong Kong e Taiwan.

A intensificação da entrada de produtos chineses e dos Tigres Asiáticos no Brasil tem ocasionado uma grande polêmica em torno de uma possível política de cotas de importação. Essa questão tem sido discutida não só nos organismos competentes, mas também por ocasião de visitas protocolares de chefes de Estado ou de seus representantes oficiais.

Mercosul - Desde sua criação, em 1991, até o início efetivo do processo de integração, o Mercosul apresentou um salto no intercâmbio entre os quatro países membros: passou de 8 para 28 bilhões de dólares por ano. Com a progressiva redução e a posterior abolição das tarifas de importação de produtos em um número cada vez maior, na busca do pretendido livre-comércio, as dificuldades começaram a acontecer. O estabelecimento de tarifas externas comuns (TECs) para determinados setores, como o de alguns bens de capital, bens intermediários e de telecomunicações, também gerou inevitáveis divergências na procura da almejada união aduaneira. Apesar dos percalços, o Mercosul tem avançado. Hoje, cerca de 90% das mercadorias produzidas nos países membros podem ser comercializadas internamente sem tarifas de importação. Mas, em alguns setores, são mantidas barreiras tarifárias temporárias.

As dificuldades para um maior avanço da integração residem nas diferenças de estrutura produtiva dos países, que precisam ser ajustadas nos prazos estabelecidos. Tais diferenças, por sua vez, enraízam-se nos desiguais níveis de desenvolvimento regional. Além disso, a desproporção entre os mercados nacionais faz com que a evolução do bloco dependa basicamente das relações entre o Brasil e a Argentina, países que respondem por mais de 90% do comércio interregional.

Assim, o intercâmbio do Brasil com o Mercosul é sobretudo expressão do comércio com a Argentina. Nos primeiros anos de criação do bloco, a balança comercial entre os dois países pendeu para o lado do Brasil, cujas importações da Argentina eram desestimuladas pela valorização do peso (legalmente equiparado ao dólar desde 1991 - lei da paridade cambial) em relação à moeda brasileira. Veja o gráfico abaixo.

Em 1995, o Plano Real, com a valorização da moeda brasileira, fez a balança comercial entre os dois países se inverter, passando a ser deficitária para o Brasil, o que perdurou até 1998. Em grande parte, a expansão da economia Argentina foi sustentada pelas exportações para o mercado brasileiro.

Em 1999, a desvalorização do real promovida pelo governo ocasionou nova inversão na balança, em virtude da expressiva redução das importações brasileiras, uma vez que os produtos argentinos ficaram com preços mais altos aos consumidores brasileiros. A diminuição das exportações para o Brasil foi um duro golpe para a economia Argentina, que se sentiu forçada a restringir as importações de produtos brasileiros, então tornados mais acessíveis no mercado platino. Somada a outros problemas, a retração econômica contribuiu para a crise que se instalou na Argentina e trouxe à tona divergências entre os dois países até então contornáveis. Surgem conflitos envolvendo diversos setores, notadamente o automobilístico, de têxteis, de calçados e de carne de frango. O futuro do Mercosul fica ameaçado, pois a Argentina ameaça tomar medidas protecionistas a seus produtos, e o Brasil reage nos mesmos termos.

Em abril do ano 2000, os dois países assinaram a Declaração de Buenos Aires, conhecida como o "relançamento do Mercosul", que formaliza uma reaproximação entre Brasil e Argentina com o objetivo de preservar o futuro do bloco. Esse acordo provocou uma ligeira reativação dos intercâmbios bilaterais, mas não eliminou alguns desentendimentos entre os dois parceiros.

Nessas condições, surgem questionamentos até mesmo quanto às conveniências da integração da maneira como foi prevista. Condicionada por grave crise inter na e influenciada pelo exemplo do Chile, que sempre

pretendeu nada mais que o livre-comércio com o Mercosul, do qual é associado, a Argentina sinaliza, em 2001, a possibilidade de recuo no processo integracionista; sugere que talvez convenha abdicar da meta de união aduaneira, acabando com as TECs e permanecendo apenas o propósito de área de livre-comércio.

A atitude Argentina coincide com uma maior aproximação com os Estados Unidos, ao mesmo tempo que a grande nação do Norte intensifica esforços a fim de antecipar a implantação da Área de Livre Comércio das Américas, a Alca.

Com o agravamento de sua situação econômica e social - retração de atividades produtivas, com o conseqüente aumento do desemprego -, a Argentina sentiu se forçada a pôr fim a sua paridade cambial (um peso igual a um dólar), que restringia as exportações por causa do alto valor de sua moeda.

Primeiramente, em junho de 2001, visando facilitar as vendas ao estrangeiro e, com isso, reativar a combalida economia nacional, o governo decretou a desvaloriza ção do peso, mas apenas para fins de exportação, mantendo de resto sua equiparação ao dólar. Essa modificação cambial não produziu os resultados pretendidos. Ao contrário, a economia continuou em queda, o desemprego atingiu níveis insuportáveis e a situação social tornou-se explosiva.

No início de 2002, comprometida com uma impagável dívida externa e em meio a uma crise sem precedentes em sua história recente, a Argentina completou a desvalorização de sua moeda, adotando um câmbio flutuante. Com isso, ficando mais baratos, os produtos argentinos poderão ser mais facilmente importados pelo Brasil, fazendo com que a balança comercial entre os dois

países penda para o lado do Prata. Mais tarde, porém, com o aumento das exportações, a esperada recuperação da economia portenha haverá de provocar um incremento das importações de produtos brasileiros. Seja como for, a intensificação dos intercâmbios comerciais entre Brasil e Argentina é indispensável para o futuro do Mercosul.

Transformações no mundo do trabalho

Segundo o IBGE, grande parte das pessoas com 10 anos ou mais de idade está ocupada em atividades agrícolas (24,6%), apesar da redução percentual nos últimos anos diante do processo de modernização da economia brasileira, e pouco mais de 20% (20,4) encontram-se nos diversos ramos da atividade industrial. O destaque está, sem dúvida, na grande taxa de ocupação verificada no setor de comércio e serviços (55%).

O gráfico abaixo confirma as tendências de transformação do trabalho no Brasil nas últimas décadas. O setor terciário é o responsável pela maior absorção da população ocupada. Em contrapartida, o investimento em tecnologia e a preocupação em reduzir custos são responsáveis pelo declínio de pessoal ocupado em todos os ramos industriais desde o fim da década de 1980.

Uma melhor avaliação da economia do país pode ser dada pela participação de cada setor no PIB. O gráfico da página seguinte demonstra que nos últimos anos vem aumentando a participação percentual do setor de serviços, declinando a da indústria.

Desemprego

Nos países desenvolvidos, até algumas décadas atrás, a diminuição da taxa de ocupação na indústria era, em grande parte, compensada pelo aumento da taxa de ocupação no setor terciário. Ocorria uma terciarização do trabalho e da economia, de maneira que os países industrializados conviviam com pequenas taxas de desemprego.

Quase ao mesmo tempo, nos países subdesenvolvidos que acolhiam o capital produtivo internacional, como o Brasil, a rapidez do processo de industrialização e, sobretudo, o forte êxodo rural causavam um considerável aumento do desemprego e da pobreza nas cidades. Com o advento da chamada terceira revolução industrial, a informatização atinge em cheio o setor terciário dos países ricos - bancos e prestação de serviços em geral -, que, assim, não só deixa de absorver grande parte da mão-de-obra liberada pela modernização industrial, como também passa até mesmo a reduzir postos de trabalho. Surge nesses países o chamado desemprego estrutural, que independe do crescimento ou de crise da economia. A falta de trabalho deixa de ser característica de países subdesenvolvidos para se universalizar; desde os anos 1990, o desemprego atinge proporções alarmantes na Europa.

Integrado ao mercado global, dominado por transnacionais, o Brasil pauta sua economia pela modernização tecnológica, o que significa automação e informatização de atividades. Daí o desemprego estrutural, que se soma à antiga escassez de trabalho própria do subdesenvolvimento.

Além disso, outras causas concorrem para o desemprego no Brasil, em decorrência de receitas neoliberais postas em prática no país:

• reestruturação do Estado brasileiro, por meio de ampla reforma administrativa que tem reduzido o número de empregos públicos;

• processo de privatização, que implica a reestruturação de empresas e a dispensa de trabalhadores considerados ociosos;

• abertura comercial e conseqüente concorrência de produtos estrangeiros no mercado interno, prejudicando os segmentos pouco competitivos do país.

É verdade que, a longo prazo, a abertura comercial traz vantagens para o país, pois obriga as empresas nacionais a se modernizarem para se tornar competitivas. Mas o investimento em tecnologia exige recursos, nem sempre disponíveis, e a redistribuição e qualificação da força de trabalho demandam tempo. Até lá, a competição internacional provoca desemprego, sobretudo entre os trabalhadores menos qualificados.

Na última década do milênio, o desemprego quase dobrou no país, passando de 4,03% para mais de 7%, conforme se pode ver no gráfico a seguir. Isso significa 7,6 milhões de brasileiros desempregados. Com esse total, o Brasil fica em terceiro lugar em número de desempregados no mundo, perdendo apenas para a índia (quase 40 milhões) e a Rússia (cerca de 9 milhões). Proporcionalmente, porém, a posição brasileira não é das piores, pois em muitos países o desemprego chega a mais de 10% e até de 15% (mapa abaixo).

Como não poderia ser diferente, em virtude das diversidades espaciais do país, o desemprego varia bastante de uma região para outra. As variações ocorrem em função da estrutura produtiva de cada região, do nível de desenvolvimento industrial, do ritmo de modernização do campo e do setor de serviços, entre outros fatores.

|

TAXAS DE DESOCUPAÇÃO DAS PESSOAS COM 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, SEGUNDO AS GRANDES REGIÕES |

|

Região Nordeste Norte Sudeste Sul Centro-Oeste Brasil |

|

|

Fonte: IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios; síntese de indicadores 1999

Soluções

A forma efetiva de combate ao desemprego é através do crescimento econômico. Nos Estados Unidos, por exemplo, a diminuição de postos de trabalho causada pela automação e informatização de atividades foi compensada, nos anos 1990, pela abertura de novos empregos na indústria e nos serviços, graças a uma forte expansão da economia. Por isso, o problema do desemprego na América do Norte é bem menor que na velha Europa.

No Brasil, na última década do milênio, o PIB cresceu em média 2,5% ao ano. No mesmo período, no entanto, o número de empregos na indústria praticamente não aumentou, pois a eliminação de postos de trabalho, provocada pela modernização tecnológica, anula a oferta de vagas nas novas fábricas que surgem. No setor terciário, a expansão do emprego, embora expressiva, fica aquém do que seria necessário para atender a demanda - a cada ano, o crescimento vegetativo da população acresce cerca de 800 mil jovens adultos ao mercado de trabalho. Além disso, grande parte das vagas oferecidas exige qualificação profissional que muitos interessados não possuem. Por essas razões, não ocorre redução substancial do desemprego no país. Estima-se que esse flagelo possa até aumentar, seja pelo aprofundamento da integração do Brasil na economia global, seja por fatores de conjuntura, como, por exemplo, uma retração econômica provocada por um ataque especulativo do capital financeiro internacional.

Nesse cenário, a própria população trata de responder ao problema da falta de emprego. A resposta mais comum é a atividade informal basicamente no comércio

e serviços. O extraordinário aumento do setor informal da economia é uma conseqüência da diminuição de postos de trabalho. Também cresceu nos últimos anos a percentagem de pessoas que trabalham por conta própria. A estimativa é que elas já sejam mais de 20% das pessoas ocupadas no país (foto abaixo).

Do ponto de vista do empregador e do governo, várias medidas são apontadas como necessárias para amenizar os elevados índices de desemprego:

• diminuição da jornada de trabalho, já implementada por muitas indústrias, principalmente as automobilísticas;

• diminuição dos encargos sociais, o que estimularia muitas empresas a contratar mais pessoal;

• investimento em infra-estrutura, o que esbarra na insuficiência de recursos do Estado;

• treinamento de mão-de-obra qualificada.

Essa última medida, de implementação a longo prazo, é considerada como a mais importante para expandir a base produtiva do país, atrair investimento estrangeiro e elevar a competitividade dos produtos aqui fabricados.

Desemprego: como calcular

Basicamente, há duas metodologias ou maneiras de calcular o índice de desemprego. A mais usada considera desempregadas apenas as pessoas que, no período de referência, estavam em disponibilidade, procurando emprego. É o chamado desemprego aberto, utilizado pelo IBGE. A outra maneira é mais ampla, pois inclui também o desemprego oculto, representado por pessoas que não procuravam ocupação por desalento ou porque estavam exercendo algum trabalho precário. É o desemprego total, calculado no Brasil pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Econômicos (Dieese). Cálculos diferentes produzem resultados distintos. Em agosto de 2000, por exemplo, enquanto o IBGE apontava uma taxa de desemprego no país de 7,15%, o Dieese apresentava um índice de 17,70%.