La storia dell'italiano come lingua inizia tra il I e il V secolo d. C. a Roma. Nella città si parlava allora il latino urbano (dell'urbe). In questa lingua venivano redatti i documenti ufficiali e in generale i testi letterari. In quei secoli, però, Roma deve far fronte ad un progressivo spostamento di persone dalla campagna alla città, l'inurbamento. Questo fenomeno comporta dei cambiamenti anche alla lingua, infatti i nuovi arrivati dal contado parlano una lingua differente dal latino urbano. Lo stretto contatto tra questi due idiomi che avviene nella città porta alla nascita di una nuova lingua che si dividerà dal latino urbano, il latino volgare. Nonostante che il latino volgare diventa la lingua parlata del latino urbano se ne mantiene l'uso per la stesura di tutti i testi e viene chiamato per questo latino letterario. La gente parla varie sfumature del latino volgare, in esso si trovano estratti di lingue popolari quali il francese, il dalmatico, il provenzale e altre. Quando nel VI secolo i Longobardi invadono l'Italia essi si impongono militarmente ma non esercitano pressioni a livello linguistico. Naturalmente dalla loro cultura il latino volgare non può fare a meno di assorbire alcuni termini. Altro avvenimento che condizionò la lingua fu l'introduzione del cristianesimo come religione ufficiale. I pastori durante i sermoni che rivolgevano alla gente utilizzavano particolari termini provenienti dal latino cristiano usato nella Bibbia (es.: parabola à paraola à parola; dies dominica à domenica). Visto che era uso scrivere in latino letterario e non in latino volgare le testimonianze di questa lingua sono rare e spesso misere, tuttavia ce ne sono giunte anche di particolari. Le fonti che ci danno idea di questa lingua sono testi dei puristi di allora che redigevano intere pagine con il termine volgare errato seguito da quello letterario corretto, le scritte sulle tombe e i graffiti. Interessante documento è un indovinello veronese del VIII-IX secolo:

"Se parebe boves, alba pratalia araba, albo versorio teneba, negro semen seminaba!" "Spingeva avanti i buoi, arava un prato bianco, stringeva un aratro bianco, seminava un seme nero!"

Che cos'è? La scrittura! Altro documento interessante è un verbale di un processo che vedeva un laico e un ecclesiasta disputarsi la proprietà di un terreno. E in questo contesto prese parola anche un contadino che diede la sua testimonianza in latino volgare, il verbalista la scrisse così come venne detta:

"Sao ko kelle terre per kelle fini que ki contene trenta anni le possette patre santi Benedicti".

[Io so che quelle terre secondo quei confini che qui sono indicati, per trent'anni le possedette l'abbazia di San Benedetto].

Tra la fine e l'inizio del millennio in Italia nasceva il comune e rinasceva dunque la città. Si assisteva allora ad una sorta di riscatto da parte del latino letterario, classico. Ciò avvenne grazie alla nascita di amministrazioni e corporazioni che se ne servivano per stilare i tutti i documenti. All'interno delle corporazioni si fa poi convenzionale di parlare in un buon latino, da esse nasceranno quella borghesia e quella classe di intellettuali che nel trecento cominceranno a scrivere in un buon italiano nato dal volgare. La letteratura italiana nasce con due secoli di ritardo rispetto a quella francese poiché in Italia i legami con il latino sono molto forti, d'altro canto i Longobardi, come già, detto non si imposero linguisticamente mentre altrove altri popoli quali i Franchi, i Goti o i Barbari influenzarono maggiormente la lingua staccandola rapidamente dal latino romano. Quando ci si accorse che la lingua parlata era molto diversa dal latino scritto si cominciarono a scrivere i primi testi in volgare italiano.

LA NASCITA DELLA LETTERATURA ITALIANA

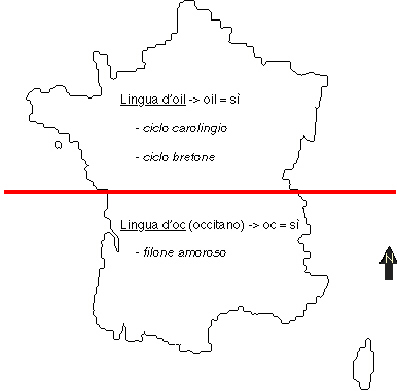

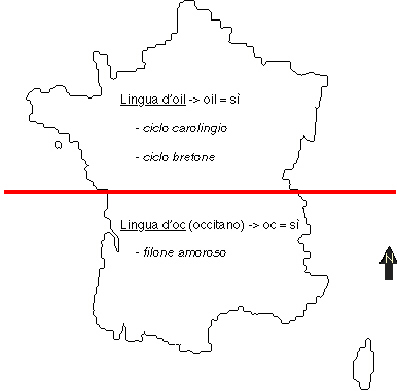

Quando nel XIII secolo si ebbe la prima letteratura italiana in Francia già si scriveva in francese, era dunque logico che ciò influenzasse la letteratura italiana.

Nella Francia del Nord si sviluppano due tipi di letteratura corrispondenti a due cicli: il ciclo carolingio i cui testi narrano delle avventure dei soldati di Carlo Magno (filone cavalleresco) e si basano su di uno stile epico; il ciclo bretone i cui testi narrano delle famose avventure dei cavalieri della Tavola Rotonda (filone amoroso-cavalleresco) e si basano su di uno stile avventuroso. Nella Francia del Sud nasce invece la poesia d'amore (filone amoroso) in cui fanno apparizione il giullare e il trovatore.

Il Giullare

Il nome giullare deriva da iocalatores che significa giocatore. Egli è un personaggio tipico del medioevo, è eclettico e si esibisce prevalentemente sulle piazze. La sua importanza aumenterà quando cominceranno a circolare i testi scritti che essi manipolavano a loro piacimento. I giullari erano dei veri professionisti, vivevano del loro lavoro, e alla fine del XII secolo assunsero una certa importanza, spesso risultavano integrati a corte, dove il più delle volte si esibivano su richiesta del signore accompagnando i testi che recitavano con la musica, suonando cioè la viola o il liuto. In cambio del loro servizio richiedevano una paga in soldi spesso accompagnata anche da vestiti. Spesso il giullare e la sua famiglia usufruivano anche della protezione del signore. Se non ci fossero stati i giullari molto probabilmente la letteratura cavalleresca non si sarebbe diffusa.

Il Trovatore

Il termine trovatore deriva dal provenzale trobador, compositore di versi. A differenza del giullare il trovatore, a parte qualche eccezione, non si esibisce davanti al pubblico ma scrive i testi e li dà al giullare. Ci sono giunti c.a 400 nomi storicamente esistiti di trovatori, tra cui alcuni signori, Rombaldo conte d'Aurega, esponenti della nobiltà minore, Bertran de Born, Uc de Saint Circ, Sordello, e non nobili, Perdignon e Bernart de Vantadorn. Nell'ambiente di corte i trovatori hanno ruolo complementare con i giullari. Durante il XIII secolo circolano diverse biografie dei più insigni trovatori, il più delle volte però la figura del trovatore è mitizzata.

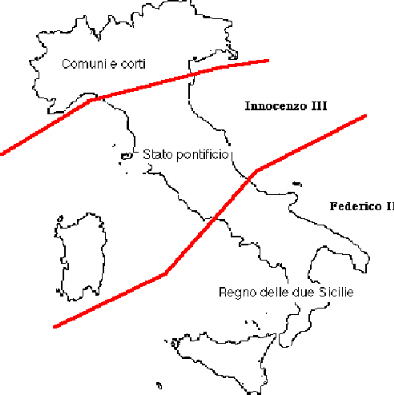

L'ITALIA DEL XIII SECOLO

La poesia d'amore

La scuola siciliana indica un gruppo di persone che operano alla corte di Federico II e che, nel tempo libero, scrivono poesie d'amore. Si può definire la scuola siciliana come un'esperienza di un'élite laica di funzionari (burocratici, magistrati) che concepiscono la poesia come un'evasione dalla realtà quotidiana e scrivono i loro testi imitando i trovatori provenzali, seguono, dunque, regole e convenzioni dell'amor cortese. I siciliani evitano qualsiasi argomento che non sia amoroso. Anche l'imperatore scrive poesie. La scuola siciliana nasce e fiorisce nel 1220 perché è l'anno in cui è eletto imperatore Federico II e decadrà nel 1266 con la sconfitta di Benevento inflitta a Manfredi (figlio di Federico) e alla quale seguì la sparizione del Regno di Sicilia. Tra i funzionari più illustri di Federico II vi sono: Giacomo da Lentini, Pier della Vigna, Stefano Protonotaro. L'aspetto principale è il suo convenzionalismo. I temi, le rappresentazioni, i termini rimandano ai provenzali, tuttavia i siciliani non mancarono d'originalità distinguendosi poiché erano autodidatti, non professionisti, erano colti dilettanti di poesia per lettura privata.

La scuola siciliana in Toscana

Con la fine dell'impero di Federico II, con la fine della potenza sveva in Sud Italia viene a cadere la scuola siciliana. Il nuovo centro irradiatore della poesia volgare italiana si sposta a nord nella zona toscana dove, a differenza della Sicilia, gli stili variano da comune a comune. Si parla, infatti, di stile aretino, senese, fiorentino,… . I toscani hanno ereditato dai poeti siciliani il modello provenzale, quindi hanno ereditato il tema dell'amor cortese come pure un elevato canone linguistico in poesia. È implicito che i toscani non vivono in una corte ma nelle proprie città, nel testo è spesso individuabile l'elemento politico. La poesia toscana eredita il modello provenzale ma pur continuando con l'amor cortese essa sviluppa sempre più l'affermazione che la cortesia e la nobiltà non sono ereditarie bensì sono conquiste individuali. Tra i vari scrittori toscani alcuni si distinguono per celebrità e grandezza; il rappresentane maggiore fu Guittone d'Arezzo (1230-1294). Dalla stragrande maggioranza della critica letteraria è stato ritenuto il più valido esponente della poesia in chiave toscana almeno fino al 1265 quando egli cambia vita (molla tutto) ed entra a far parte dell'ordine dei Cavalieri di Santa Maria, che fu fondato a Bologna e chiamato anche ordine dei Frati Godenti. Era un gruppo di frati che andava di luogo in luogo aiutando i miserabili. Guittone non scrive più poesie d'amore ma ne scrive a carattere moraleggiante. Accanto ad egli: Chiaro d'Avanzati, Bondie Dietaiuto, Bonagiunta Orbiciana,… .

La poesia religiosa

Essa costituisce uno dei filoni principali della letteratura del '200. È una poesia di tipo popolare perché si rivolge alle folle e ne descrive le aspirazioni. L'ideale principale è il ritorno al cristianesimo puro. Gli obiettivi di queste polemiche sono da una parte il regime feudale perché un privilegio fondata sulla fortuna di pochi, altro obiettivo è la secolarizzazione della Chiesa che al posto di dedicarsi alla salvazione delle anime si occupa di arricchirsi, quindi il clero si abbandonava ai privilegi mondani. In Umbria al centro dell'Italia la poesia religiosa assume la forma della lauda, che è un componimento di origine liturgica in lode della Madonna, di Cristo, dei Santi. Le lauda umbre hanno un tono immediato che tende a ispirare nei cuori sentimenti semplici, hanno come temi la passione di Gesù Cristo e il culto della Vergine. Generalmente la lauda è volta soprattutto al rinnovamento della coscienza religiosa col carattere di una preghiera corale, da recitarsi in comune, senza lasciarsi toccare dai fermenti di rinnovamento sociali. L'esponente più noto è San Francesco d'Assisi. Francesco nasce nel 1182 e ha una giovinezza tumultuosa, dedita ai godimenti, fino a quando nel 1206 conosce una profonda crisi religiosa che lo converte ad una vita di penitenza. Francesco predicò l'ideale evangelico di povertà, umiltà e carità, mettendosi a completa dedizione della volontà del Signore. Egli "fonderà" l'ordine dei frati minori. Ci lasciò varie laude in latino e il Cantico delle Creature o Canti di Frate Sole in volgare umbro. Morì nel 1226. Il Cantico è la lauda più famosa ed è importante perché costituisce la prima manifestazione di poesia religiosa in volgare italiano. È un inno di lode a Dio, un ringraziamento per aver creato varie cose permettendo all'Uomo di vivere, lo si ringrazia anche per la sofferenza e la morte, perché mediante esse ci si avvicina a Dio. La lode era concepita come preghiera a solo uso dei frati. Essa ripropone in una rapida sintesi le ragioni spirituali e ideologiche del movimento francescano, quindi Dio è considerato come un padre amoroso e in armonia col creato. Il dolore è una necessità che va accettata in quanto purifica anima e spirito. Sia i contenuti, sia la struttura in versetti rimandano ai modelli liturgici, che sono già evidenti nei titoli: Laudes Creatuarum e Laudes Fratris Soles. Le laudes sono nelle liturgia i salmi i lode di Dio spesso recitate nelle prime ore canoniche. Il titolo Canticum Fratris Sole rimanda ai cantica, inni biblici in lode di Dio. Nella biblioteca comunale di Assisi è conservato il codice più antico che accoglie sotto il titolo Laudes Creatuarum i testi di San Francesco. In questo codice sono raccolte soprattutto le composizioni che il santo fece a San Damiano quando era ammalato. Secondo la leggenda San Francesco avrebbe composto questo canto nel 1224 dopo una notte di sofferenze. Il Cantico è incentrato a esaltare tutti gli elementi che sono per l'Uomo perenne fonte di vita. San Francesco cerca e individua il Signore accanto a sé per ringraziarlo, lo ritrova nel Sole, sua prima manifestazione dopo una notte di dolore, come lo ritrova nella morte.

Poesia religiosa dell'Italia settentrionale

Nell'Italia del Nord la poesia religiosa si sviluppò soprattutto in Lombardia e poi nel Veneto. Essa fu legati al movimento dei patarini (= straccioni) chiamati così per il disprezzo che subivano da parte dei nobili i quali ne avevano paura poiché vedevano in essi un movimento di rivoluzione. I patarini predicavano un ritorno alla povertà ed esprimevano l'esigenza di una maggiore uguaglianza e giustizia sociale. Questo movimento produsse una vasta letteratura a carattere morale-religioso in volgare, tra i poeti maggiori Bonvesin dalla Riva, Giacomino da Verona e Guccione da Lodi. Bonvesin visse nella seconda meta del dodicesimo ed è considerato il rappresentante tipico della poesia religiosa dell'Italia settentrionale. Egli appartenne ad una congregazione di frati umiliati, una setta dei patarini. Il passo La disputa tra la rosa e la viola è in chiave moraleggiante e si struttura tipo botta e risposta. I due fiori si difendono elencando le loro virtù: la rosa altezzosa rappresenta i ceti nobili, la viola piccola rappresenta i ceti bassi. Interverrà un giglio e afre da arbitro decretando la vittoria della viola. Guido Cavalcanti nacque a Firenze tra il 1255 e il 1259 da nobile famiglia guelfa. Come lo stesso amico Dante, partecipò attivamente alla vita politica comunale con varie cariche. Nella divisione interna dei Guelfi si schierò, come Dante, dalla parte dei Bianchi. Partecipò a vari scontri fra le fazioni. Accusato di aver provocato disordini fu esiliato dalla città (giugno 1300) seguito poco dopo da Dante. Si rifugia a Sarzona sul Mare dove si ammala di malaria. Riammesso a Firenze per venire curato morirà nell'agosto di quello stesso anno. Di Cavalcanti ci è rimasta una raccolta di circa 50 poesia. Anche nei suoi testi è descritta l'esperienza d'amore, ma rispetto ad altri poeti contemporanei egli non concepisce l'amore come perfezionamento delle virtù morali, bensì come fonte di dolore e sofferenza, di distruzione. La donna non è angelica, è invece terrena, umana. Amore è una forza tirannica, dà all'Uomo l'illusione di felicità che in verità è irraggiungibile. L'uomo gioisce nel contemplare la bella donna ma quasi subito subentra lo smarrimento, il tormento di una passione inappagata.

Il dolce stilnovo (XIII-XIV)

È un movimento letterario che nacque a Bologna perché un poeta dal nome Guido Guinizzelli ne dettò le regole in una celebre canzone: Al cor gentil rempaira sempre Amore. Questo movimento conoscerà però maggiore fortuna a Firenze grazie a Dante e i suoi amici poeti! L'influsso della poetica stilnovista si farà sentire poi nei secoli a venire fino al settecento e avrà l'apogeo durante il periodo illuminista. A Firenze, oltre a Dante, seguivano questo pensiero Guido Cavalcante, Lapo Gianni, Chiaro d'Avanzati. Il nome Dolce Stilnovo è stato pensato da Dante, il quale ne definisce anche la poetica. In un canto del Purgatorio (canto XXIV, versi 52-54):

I' mi son un, che quando Amor mi spira, noto, e a quel modo ch' e' ditta dentro, vo significando.

Motivo centrale del dolce stilnovo è il sentimento amoroso che si attua dapprima nel cuor gentile, nobile, grazie all'opera della bella donna. Secondo Dante i poeti stilnovisti, come lui, scrivono ispirati dall'Amore ed esternano i loro sentimenti interni. Questi poeti contemplano l'Amore nel suo aspetto spirituale; ecco quindi che protagonista delle loro poesie non è tanto la donna, che è sì vista come un angelo, ma la protagonista è la spiritualità del singolo accentrata sull'amore. La donna stilnovista è sorgente di elevazione spirituale, elevando l'amante anche fino a Dio. La donna è il trait d'union tra l'Uomo e Dio. La donna stilnovista è la realizzazione di un angelo, è perfetta, è ispiratrice di ogni nobile pensiero! Lei nasconde Cupido con frecce ed arco, con la mamma Venere e i fratellini Amorini. La donna stilnovista è datrice di virtù, di conforto e di beatitudine; il solo saluto di lei rischiara una vita, ma ahimé, la donna siffatta deve morire da giovane per mantenere per sempre la sua bellezza, almeno nel ricordo, cosa impossibile se dovesse invecchiare e imbruttire!