魚之活動能力

水 o既 密度高,陰陽相交,

而適應了如此密度,

進化至今 o既 魚類,

比起我們只在低密度(空氣) o既 地方生活 o既 人類,

力量當然強多了,

不學曉魚 o既 特性,

怎能爭贏條魚呢?

1.魚於水中, 有浮力, 為何上魚時仍會感重量?

2.為何一斤魚三斤力?

3.快肌? 慢肌? 如何影響魚 o既 運動能力?

4.不同 o既 魚, 游水方式不一?

一斤魚三斤力,

係一 o的 漁民及釣人所流傳下來的,

這與物理中之動量守衡定律有關:

魚不同速度(包括靜止)之動量與活動時之動量是不同的.

(愈快, 動量愈大, 反之愈慢, 動量愈少.)

而速度有所改變而使動量有改變時, 為之"衝量", 即動量之改變.

世上最快之魚, Sailfish, 其最高速達 110kph(時速110公里) 之快!

Marlin 馬林魚 也能達 80kph.

而 o的 海水魚, 閒閒地也有 50kph,

假若一條魚質量為 2.2磅 (1kg),

(注意, 質量與重量是有別的, 在水中雖輕, 但質量仍是不變的.)

(質量與拿上岸後磅的差不多, 實際質量重過空氣中磅讀數, 因空氣也有浮力.)

設條魚逃走係用 50kph,

俾佢加速時間係 0.5秒,

就:

一斤魚, 係三斤力呀, 仲要睇下係咩魚,

如果係上面講 o既 馬林魚等, 一斤 = 六七八斤都仲得.

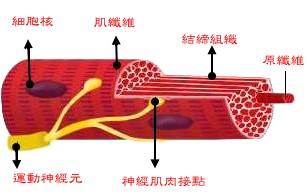

唔同 o既 肌肉類型, 也使魚有著不同 o既 性格.

肌肉主分兩種, 紅肌(慢肌/ST), 及白肌(快肌/FT).

先講講:

有氧呼吸能力: 紅肌較強.

無氧呼吸能力: 白肌較強.

收縮需時: 白肌較快.

收縮力量: 白肌較大.

抗疲勞性: 紅肌較好.

微血管密度: 紅肌較高.

基本上, 人體兩者亦有, 人種往往影響兩種肌肉 o既 比例.

紅肌比例較高者, 主要適合耐力型運動, 如長跑.

白肌比例較高者, 主要適合爆發型運動, 如短跑.

魚也有如此之分,

迴游魚多數屬紅肌較多.

如 Tuna. 以適應其長途之遷移.

而一些地域棲性 o既 魚則屬白肌較多.

如比目魚. 通常以其爆發力去追捕獵物.

o的 魚唔同體型也有不同游泳方式,

各有不同 o既 推進系統.

魚身之扭動, 至尾拍打水,

形成一個波動, 就是魚前進 o既 動力.

石斑等身型粗短之魚, 主要靠尾部拍擊水.

而牙點, 因身型較薄, 主要靠身體扭動.