五.文字的發展-

金文 五.文字的發展-

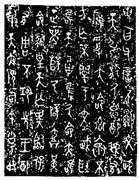

金文

繼甲骨文之後出現的漢字書體就是金文。由於這種文字多鑄各種青銅器上而得名,也稱為鐘鼎文或青銅器銘文。

至今所見最早有銘文的青銅器,為商代中期以後的物品,銘文都很簡單,文字書體近似甲骨文。最具代表性的是西周的青銅器銘文。

金文是雕刻或鑄造在青銅器皿上的文字,常載於各種彝器、樂器、兵器、度量衡器、鑄幣、銅鏡和金屬印章之上。其中以彝器之上載文數量最多。各種器物上的文字,較之前的甲骨文長更完整。字數少者數十字,多者數百字。例如西周前期的大盂鼎就載字二百九十一個。

現存金文字數最多的是西周遺物"毛公鼎",載文五百字。其次是戰國時期河北平山縣的中山王鼎,載文四百六十九字。

再次是與中山王鼎同時出土的中山王方壺,載文四百四十八字。各種器物上的文字,多刻或鑄在器物的外面,但也不乏鑄於器物內壁者,甚至還有的刻或鑄在器物的蓋、柄、耳子、足、頸之上。真是五花八門,不一而足。

刻或鑄在鐘鼎彝器上的文字,主要用於記載戰爭、盟約、條例、典禮、賞賜、任命等政治事件,早期的金文則多刻有卜名、謚號、氏族名、器物名。現存載文最長的"毛公鼎"全文五百字,分五段,各段均為"王若曰"起,顯然是出自當時(周成王時,公元前一一一五-一零七九年)史官之手,目的在於鑄在鼎上,傳之長久。又如,公元前八九世紀的"散氏盤",載有關於當時二諸侯采邑疆界的條款。

這可見當時,手工雕刻技術發展到用於刻鑄金文,較之前的甲骨文用途更廣,於中國文化事業的發展發揮著越來越大的推動作用。

鐘鼎彝器等青銅器皿上的文字,有刻有鑄,但鑄多於刻。從工藝技術角度講,鑄要比刻復雜,難度也大得多。就其製作工藝論之,鑄需先製範,而範不僅需要刻,而且刻的是反體字。鑄造出來的文字的質量,取決於刻範的好壞。只有範刻得好,范上文字筆畫的深淺適度、體式規範,鑄出來的文字才能達到預想效果。顯然,雕刻深度適宜的反體字,要比雕刻正體字對技術要求嚴格得多。因此,金文的出現,是手工雕刻技術發展史上的一次飛躍,據此,可以把金文看成是手工雕刻史上的一個里程碑。

主頁 主頁

|