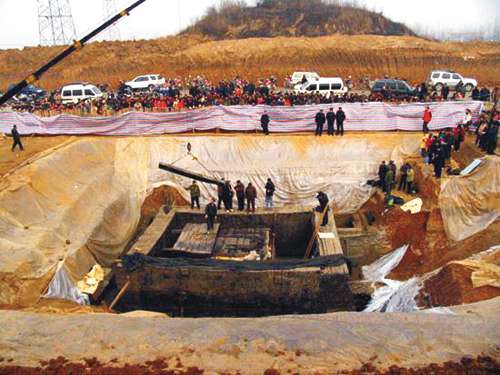

「六安王」墓發掘現場

「六安王」墓發掘現場

西漢六安王國的興衰

西漢六安王國的興衰

漢六安王墓出土千年陳酒

漢六安王墓出土千年陳酒

皖「六安王」墓墓主或為男性

皖「六安王」墓墓主或為男性

「六安王」墓在唐代曾經被盜

「六安王」墓在唐代曾經被盜

西漢六安王大墓主棺開啟

西漢六安王大墓主棺開啟

皖六安王陵主棺現2000年前谷粒

皖六安王陵主棺現2000年前谷粒

皖發現西漢「六安王」大墓

皖發現西漢「六安王」大墓

巢湖考古証實: 史上確有陷巢州

巢湖考古証實: 史上確有陷巢州

安徽發現「江西文化」縮影

安徽發現「江西文化」縮影

安徽發現清光緒彩印教科書

安徽發現清光緒彩印教科書

中國精密製玉機械早西方三千年

中國精密製玉機械早西方三千年

考古証實"中國結"漢代已出現

考古証實"中國結"漢代已出現

安徽黃山發現罕見清代墓葬群

安徽黃山發現罕見清代墓葬群

「六安王」墓發掘現場

2007-1-25

工作人員用宣紙等材料把內棺包住,防止漆皮受到損傷

工作人員準備將內棺吊起

內棺被整體吊起

1月24日,位於安徽省六安市三十舖鎮雙墩村境內的西漢「六安王」大墓主棺內棺被整體吊起,遷至皖西博物館。內棺上有彩繪、柿蒂形紋飾等,比較精美,本身就具有很高的文物價值。據考古專家介紹,為保証內棺整體的完整性,將暫不會打開內棺。

西漢六安王國的興衰

2007-1-22

西漢建國後,漢高祖劉邦先後誅殺異姓王韓信、彭越。後平定淮南王英布反叛後,改封小兒子劉長為淮南王。但到漢文帝六年(公元前174年),劉長反叛陰謀暴露後自殺。前154年後的「七國之亂」後,漢景帝為防止事端,廢除了諸侯王任免官吏的大權,將該權力收歸中央。前122年,漢武帝繼位多年後,淮南王劉安、衡山王劉賜均因反叛陰謀暴露自殺。平息叛亂後,如何善後卻不易,封劉慶為「六安王」是當時的重大善後舉措之一。當時六安國領地五縣,即:六、蓼、安豐、安風、陽泉。

劉慶封王於前121年,在位38年,比漢武帝晚4年薨。劉慶居六安王之位,當然小心翼翼,凡事都中規中矩。按當時的制度,他死後的謚號要由皇帝根據其生前表現賜予。劉慶被謚為共王,共即恭,按當時的解釋為「正德美容,敬順事上曰恭」。就是說,劉慶能端正自己的德行,甚至容顏舉止都很注意,能夠尊敬順從地侍候皇帝。

西元前106年,漢武帝出發巡狩南嶽,考察南方的統一是否鞏固。他從關中經南郡進入皖西,駐馬盛唐山,劉慶與官民人等在城關等候。漢武帝在城關舉行盛大的典禮,遙祭首創五嶽而死於九嶷山下的舜帝,也實實在在地感受到「六地平安」的盛世氛圍。此後又興致勃勃地由此經潛縣,登霍山祭地,再經迎駕廠、留駕園,登衡山祭天,完成了封禪南嶽大典。漢武帝此行對六安王是滿意的,劉慶死後的墓葬規格為僅次於天子的「黃腸題湊」,可見他的殊榮。

六安王從劉慶開始到公元11年被王莽廢絕,共經歷了132年。東漢章帝曾封兒子劉恭為六安王,又經歷40多年。所以專家判斷,六安東郊雙墩一帶為六安王家族墓葬群,並有範圍相當大的地面建築作祭祀、守墓之用。這個龐大、顯赫的建築群地處交通要道,很可能在歷代戰火中遭劫,其破壞可能比墓室被盜更早。

(摘自霍邱網)

漢六安王墓出土千年陳酒

2007-1-22

圖:考古人員21日對「六安王」墓雙層木棺進行繪圖,木棺正東方向一個盜洞(畫面中間下方)清晰可見(新華社)

綜合新華社合肥二十一日消息:繼木槨開啟之後,安徽「六安王」古墓葬的石槨於二十日也開啟完畢。歷時兩千多年的漢墓裡,竟然殘留酒香─在位於安徽省六安市雙墩村境內的西漢「六安王」大考古發掘現場,安徽省文物考古研究所所長、漢墓考古發掘工作領隊楊立新證實,在發掘過程中,外藏室的一隻銅壺裡曾發現有陳「酒」。據悉,雙墩一號漢墓早在唐宋時期就已被盜,目前出土的一些兵器和木俑等文物,保存狀況都較差。

銅壺中飄出酒香

楊立新說,雙墩村一號漢墓的封土發掘結束後露出墓口。當時,墓葬積水已經很深,整個墓室幾乎都被淹沒在水下。現場工作人員用抽水設備將積水排乾,對木槨墓室和外藏室進行清理。在外藏室裡,工作人員發現出土的一隻銅壺中還盛了滿滿一壺水。由於積水曾經漫過整個墓室,工作人員認為壺中為殘存積水,遂將其倒掉了一大半。

這時,工作人員把手伸進銅壺,意外地在其底部撈出一些米粒,與此同時,一股酒香味撲鼻而來。這時,才發覺銅壺裡的液體可能是酒,遂趕緊把銅壺口封起來對液體進行保存。

銅壺在古代即是盛水或者盛酒的容器。據楊立新分析,此「酒」的成因可能有三種情況。第一,當初銅壺裡盛裝的可能就是同現代一樣的蒸餾酒,米粒可能是積水後從別的地方漂浮並沉積下來的;第二,當初銅壺裡盛裝的可能就是米酒,因此有米粒沉積在底部。還有一種可能,即米粒糧食沉積在壺底後,自身發酵形成了「酒」。

唐代盜墓賊光顧

「運否前政缺,群盜多蚊虻」,唐代詩人顏冑的一首《適思》,反映了古代的盜墓現象,西漢「六安王」大墓也未能倖免。經鑒定,墓室中一些唐代的碗等工具即為當年的盜墓賊所用,因年代久遠也成為歷史「文物」。

據考古專家介紹,此墓早在唐宋時期就已被盜,主室內棺已經遭受破壞,珍貴物品也所剩無幾,僅能從一些散落碎片遙想當初的滿目生輝。去年三月,安徽省考古隊工作人員在封土正中發現一直徑八米以上的大盜洞,越往下越窄,打穿了十一米高的封土,直通墓室蓋板。蓋板北端有四個大小不一的盜洞,幾乎處於東西向一條直線上。其中,東西兩端的盜洞最大,尤其東北角的盜洞達到1.6米×1.3米大小,這兩個盜洞被斧頭鑿穿了,通向題湊與主棺之間的迴廊,另外兩個小盜洞則與東邊的大盜洞緊緊相連,位於主棺棺槨之上。

發掘現場負責人汪景輝說:「從鑿印痕跡來看,每一斧的鑿擊都相當有力。從墓室內的情況來看,迴廊之中,東邊的墓門有鑿擊痕跡,與之相對的主棺棺槨也被鑿通。就是從這裡,盜墓者對棺槨內的主棺造成了破壞,室內隨葬品也遭受盜掘和損壞。」墓中出土的木俑、陶器、玉器文物,都非常柔軟脆弱,需要經過一段時間的「冷凝」才能恢復堅硬,為復原保存增加了很大的困難。

墓主可能是劉慶

這座漢墓是安徽省考古史上規格最高、價值最大的古墓葬之一;而其墓主,極有可能是西漢「六安國」第一代諸侯王劉慶。

楊立新說,「雙墩」其實是兩座並列的西漢時期大墓。雙墩一號漢墓墓葬為「黃腸題湊」結構,保存完好。「黃腸題湊」是將柏木段按樹心朝向主棺的方式整齊堆積在主棺三面,因柏木心為黃色,所以叫「黃腸」。此座墓葬所用並非柏木而是就地取材的櫟木。

「黃腸題湊」屬於西漢諸侯王陵特有的葬制,目前這類墓葬僅在北京、河北石家莊、江蘇揚州、湖南長沙等地有發現,均為諸侯王或王后的陵墓,在安徽尚屬首次發現,說明墓主屬於當時諸侯王一級的人物,可以確認墓葬是西漢王陵,墓主身份極有可能是西漢「六安國」第一代「六安王」劉慶。中國古時以右為尊,雙墩一號漢墓剛好居右,由此推測,與其並列的二號漢墓可能為王后墓。

中國先秦史學會皋陶文化研究會常務理事、安徽省歷史學會理事姚治中說,從劉慶開始,五代六安王共經歷一百三十二年,「因此,六安雙墩一帶應該有一個六安王的家族墓葬群,也應該有一個範圍相當大的地面建築用以祭祀、守墓之用」。

北京大學考古文博學院院長高崇文教授、陝西省文物考古研究所所長焦南峰等專家表示,西漢時期的諸侯王與帝王葬制一致,只是級別和等級不同,「六安王」墓將為研究西漢帝王陵及墓葬制度提供參考。

皖「六安王」墓墓主或為男性

2007-1-21

安徽西漢「六安王」大墓在19日正式開啟主棺。在揭開外層木槨之後,考古人員意外發現一批兵器,這為初步判斷墓主人為男性提供了依據。

據新華社合肥1月21日電,安徽省文物考古研究所副研究員、發掘現場負責人汪景輝告訴記者,此座漢墓的主棺包括木槨、石槨以及雙層木套棺。在外層木槨和內層石槨之間,考古人員意外發現兵器,包括2件鐵戈、1件銅戈、2件鐵戟、10多把弓以及弩機和銅盾。其中,最長的長弓背長達到2米,也有80到90公分長度的短兵器,有的兵器上塗了紅色彩繪,還有一些兵器則被壓扁了無法辨別。目前,考古工作人員正在現場對這些兵器進行繪圖、攝像和文字記錄,待完成這些工作後,將會對其進行提取保存。

「將這批武器埋藏在夾層中,可能跟當時的葬俗有關,也說明墓主性別很可能是男性,生前習武。」汪景輝說。

據悉,雙墩一號漢墓目前已經出土了400多件文物。

「六安王」墓在唐代曾經被盜

2007-1-21

「運否前政缺,群盜多蚊虻」,唐代詩人顏冑的一首《適思》,反映了古代的盜墓現象。安徽省六安市雙墩村正在進行搶救性考古發掘的西漢「六安王」大墓也未能倖免。經鑒定,墓室中一些唐代的碗等工具即為當年的盜墓賊所用。

據新華社合肥1月21日電,據專家介紹,此墓早在唐宋時期就已被盜,主室內棺已經遭受破壞,珍貴物品也所剩無幾,僅能從一些散落碎片遙想當初的滿目生輝。

安徽省文物考古研究所所長、雙墩一號漢墓考古發掘工作領隊楊立新介紹說,去年3月,安徽省考古隊工作人員在封土正中發現一直徑8米以上的大盜洞,越往下越窄,打穿了11米高的封土,直通墓室蓋板。蓋板北端有4個大小不一的盜洞,幾乎處於東西向一條直線上。其中,東西兩端的盜洞最大,尤其東北角的盜洞達到1.6米×1.3米大小,這兩個盜洞被斧頭鑿穿了,通向題湊與主棺之間的回廊,另外兩個小盜洞則與東邊的大盜洞緊緊相連,位於主棺棺槨之上。

發掘現場負責人汪景輝說:「墓室題湊之上的第一層蓋板厚度達到了1米,從鑿印痕跡來看,每一斧的鑿擊都相當有力。從墓室內的情況來看,回廊之中,東邊的墓門有鑿擊痕跡,與之相對的主棺棺槨也被鑿通。就是從這里,盜墓者對棺槨內的主棺造成了破壞,室內隨葬品也遭受盜掘和損壞。」

西漢六安王大墓主棺開啟

2007-1-20

圖:「六安王」大墓發掘現場,考古工作者在清理出土文物

(互聯網)

據新華社合肥十九日消息:安徽西漢「六安王」大墓考古發掘十九日上午進入關鍵的主棺開啟階段。在打開主棺外層木槨後,考古人員在木槨與石槨之間的夾層發現若干古代兵器,其中劍鞘上的紅色彩繪仍然鮮艷醒目。

「六安王」漢墓位於安徽省六安市三十舖鎮雙墩村境內。二○○六年初,安徽省考古隊在合(肥)武(漢)高速鐵路工程沿線例行考古勘探,行至雙墩村時,發現沉睡千年的「雙墩」其實是並列的兩座西漢時期大墓。從二○○六年三月開始,考古人員對南向的一號大墓進行了搶救性發掘。十月,深達十一米、總量三萬立方米的封土被揭開,露出墓室。

此次發掘工作從本月七日開始,連日來發現大量青銅器、木俑、漆器、車馬件等。在主棺開啟現場墓坑底部,外藏室十九日已經清理完畢,工作人員站在主棺上面,先用繩索在外層木槨的蓋板橫木兩端固定,再指揮吊車將其一根根吊離,露出內層石棺。

當掀起十根橫木之後,在內層石槨之上,露出一些長短不一的黑色條狀物體,中間還有兩處點綴著鮮艷醒目的紅色。現場工作人員表示,黑色的條狀物體是兵器,有戈、劍和弓等;紅色則是劍鞘上的彩繪。

據介紹,在主棺夾層發現兵器,在安徽省還是首次,在其他「黃腸題湊」墓中也很少聽說。關於這些兵器的材質、用途、放置的意義,還需要進行進一步檢測研究和分析。

此外,在木槨與石槨的夾層中間,以及木槨橫木的縫隙之中,還發現了西漢時期的稻子。

目前,考古工作人員正在對夾層的兵器進行繪圖,據悉,當清理完夾層物品之後,將繼續開啟石棺。

皖六安王陵主棺現2000年前谷粒

2007-1-20

據《安徽日報》1月20日報道,19日上午,隨著主墓室木槨蓋板的揭開,雙墩漢墓主墓室正式開啟,考古人員當日驚喜發現大量珍貴的兵器葬品,並在木槨、石槨間發現許多2000多年前的穀物顆粒。

雙墩漢墓主墓室高約2.5米,最外層是木槨,中間石槨,再里面是木質的重棺,分內棺和外棺。木槨由13根條木依次排列而成,每根條木長3米、厚25釐米左右,寬度不一,條木之間以木榫相契,分別標有數字序號。

19日上午9時43分,主墓室木槨蓋板的第一根條木被起重機吊起。考古人員驚喜地發現,在木槨和石槨間的夾層間,散亂排放著一些黑色、兵器狀葬品。經現場勘驗,這些兵器分別為戈、戟、弓、劍,在已被沉重的木槨壓扁的木質劍鞘上,仍留有部分鮮亮的赭紅色彩繪圖案。

據現場指揮汪景輝教授介紹,在槨室夾層間發現有彩繪圖案的兵器,這在安徽省尚屬首次,在全國可能也是史無前例。這個意外的發現為「黃腸題湊」古墓提供了一種新現象,很可能揭示了漢代一種新的葬制,具有護衛墓葬之意,也說明了墓主生前可能有著武術喜好。

主棺中是否還有其他貴重葬品?墓葬中是否曾有「金縷玉衣」?汪教授說,由於主墓室曾在唐朝時被盜,主棺室中保存有貴重葬品的可能性已經很小。在盜洞中曾發現過一玉片,但仍不足以認定墓葬中曾有過「金縷玉衣」。據了解,現場的文物提取工作結束後,主墓室開掘工作將會繼續進行,由於石槨風化破碎現象嚴重,起吊困難,開掘工作仍然面臨很大壓力。

此次考古探測共發現兩座大型漢墓,即雙墩一號和二號漢墓,一號漢墓因與合武鐵路建設衝突,正在實施搶救性發掘。二號漢墓,國家文物總局明確表示不會進行開掘。

皖發現西漢「六安王」大墓

2007-1-5

安徽省六安市日前首次發現一座西漢時期諸侯王大墓。專家分析,此墓的墓主極可能是西漢六安國第一代「六安王」劉慶。這將為漢代歷史研究提供重要資料,漢朝的諸侯王陵墓葬制度也有望進一步揭開面紗。

據新華社合肥1月5日電,記者從安徽省文物考古研究所獲悉,為配合國家重點工程合(肥)武(漢)高速鐵路的建設,安徽省考古隊在六安市三十里舖鎮雙墩村境內考古勘探時發現兩座並列的西漢時期大墓。

從今年3月開始,安徽省考古人員對其中一座大墓進行了搶救性考古發掘。目前,此座大墓封土已經揭開,近期將進入墓室發掘階段。

根據發掘的情況來看,該墓封土巨大,墓葬為「黃腸題湊」結構,保存完好,在全國也較為少見。

專家介紹,此種「黃腸題湊」屬於西漢諸侯王陵特有的葬制,目前這類墓葬僅在北京、石家莊、揚州、長沙等地有發現,均為諸侯王或王后的陵墓,在安徽尚屬首次發現,說明墓主等級很高,屬於當時諸侯王一級的人物。

該墓同時出土了漆木器殘片、五銖錢、玉器、金箔、銀箔、封泥和植物種子、果實以及銅壺、銅車軸、木馬、木俑等。其中,部分出土文物上發現的銘文為研究古六安王國提供了線索。

根據文獻記載,六安西漢時為六安國封地,漢武帝元狩二年(公元前121年)封膠東康王少子慶為六安王(共王),歷五代,王莽時絕。專家們綜合分析推測,此墓的墓主極可能是西漢六安國第一代「六安王」劉慶。

「六安王」大墓的發現,引起了六安地方政府和安徽省文化廳及文物局的高度重視,相關工作人員對大墓現場及出土文物採取了積極的保護措施。

國家文物局專家分析認為,這是一個重大的考古發現,對於研究漢代諸侯王室的墓葬制度等有重要意義。

巢湖考古証實: 史上確有陷巢州

2005-4-7

有關安徽省巢湖水下遺址的考古研究成果最近通過國家專家組認証。這項研究成果認定巢湖唐咀水下遺址與歷史記載的「陷巢州」年代完全吻合,并初步劃定古居巢國都城的大體位置及功能、規模與等級。

據新華社合肥4月7日電,這一成果是安徽師范大學、省遙感考古工作站和巢湖市文物管理所專家通過對巢湖唐咀水下遺址3年多的科學勘察和悉心研究後得出的,這也是巢湖唐咀水下遺址自發現以來的第一個考古研究成果。

2001年12月,巢湖沿湖濱大道唐咀處湖灘上,發現大量的陶片堆積。2002年7月,巢湖市文物管理所從附近村民手中征集到陶器、銅器、銀器共260件,最早的是商周時代(或新石器時代晚期)的玉斧、石錛,最晚的是王莽時代的錢幣。

根據遺址上出現的大量漢代陶器殘片、被掩埋的10至20厘米厚的生活灰燼層,以及技術測年,加之結合文化層考慮,專家認為,大約終止於1800年前的這個遺址,完全與歷史記載的赤烏二年(公元239年)發生的「陷巢州」年代相吻合。

這個遺址引起有關學者的高度重視,并把它與歷史記載中的古居巢國聯係在一起。

古居巢國是殷周時期的重要方國之一,《尚書》中有兩處記載,《左傳》中有九處記載,青銅器《班簋》以及《鄂君啟節》的銘文都有記載,但後人在以歷史文獻考察這一古國的都城時,對它的消失始終有一些難解之謎。

專家表示,對這一遺址是否就是歷史上的居巢國,尚待全面系統的科學考古研究後才能下結論。

安徽發現「江西文化」縮影

2005-1-7

近日,安徽省考古專家對安徽岳西縣碓臼灣古民居進行考察,古民居精湛的建築手法、高超的裝飾水平讓專家們讚不絕口。專家們指出,碓臼灣古民居是“江西文化”的一個縮影,為諸多家譜、方志中記載的“大別山區現居民多從江西遷徙而來”這一說法,提供了實物佐証。

據新華社合肥7日電,碓臼灣古民居坐落在岳西縣田頭鄉田頭村王灣組境內,因其地形似舊時農村舂米的碓臼而得名。經考証,這裡的古民居建於清光緒年間,其“內雕外素”的手法與皖南民居不同,外表看十分普通,內部雕飾卻極盡精巧,暗合儒家處世哲學。

其磚雕、木雕具有江北風格,磚雕採取高浮雕手法,立體感強。鬥拱在運用泥道拱、箱拱、華拱、令拱等常規建造手法的基礎上,還運用了楓拱。窗櫺格扇的雕刻及圖案地方風格明顯。該古民居佈局完整,繼承古建築傳統,三進兩跨院,抱廂回廊,明間大於次間,門窗格扇很有特色,雕工精細。

專家指出,碓臼灣古民居有江西圍屋特征。其外實內虛,嚴實高聳的封火牆圍著內部一個個小天井院。內部門廊相通,聯係十分方便,下雨也不會濕腳,空間組織得相當科學。與如今的住宅相比,除較陰暗之外,它冬暖夏涼,沒有灰塵、噪音和視線的干擾。

安徽發現清光緒彩印教科書

2004-10-20

一套清朝光緒年間彩版印刷教科書日前被安徽懷寧縣石鏡鄉一收藏愛好者意外獲得。此套教材裝幀精美,印刷精良,不僅內有部分彩色插圖,而且另外配有大幅彩色掛圖,是目前為止中國發現的最早彩版印刷教學書籍。

據新華社合肥20日電,該書的全稱為《最新修身教科書》,大32開、線裝本,豎版繁體印刷,封面印有“學部審定”字樣,并注明為初等小學用,由商務印書館印刷﹔書後注明其編纂者為商務印書館編譯所,校訂者為福建長樂高鳳謙、浙江山陰蔡元培、浙江海鹽張元濟﹔出版日期有兩個,一個為光緒三十一年(公元1905年)歲次乙巳孟春月第一初版,另一個為光緒三十三年(公元1907年)歲次丁未孟夏月十七版。

《最新修身教科書》全書的主旨強調修身,注重德育,此思想在當時特定的歷史時期具有超前意識。值得注意的是,該書十分重視對初等小學生的啟蒙教育和直觀教育。

這套教科書的發現,對研究清朝晚期以及民國時期的教育體制與教學內容,具有一定的價值。

|

|

|

|

安徽省文物考古研究所日前一項考古研究表明,距今5300年前,安徽凌家灘文化的先民就已發明并使用精密複雜的制玉機械,這比西方類似機械的誕生早了三千年。

據新華社合肥10日電,這是研究所研究員張敬國和助手對位於長江下游北岸安徽省含山縣境內的凌家灘遺址墓地出土的各種玉器進行顯微觀察後得出的結論。

凌家灘遺址是中國重要的新石器時代文化遺址之一,發現于1985年,出土的近900件玉器距今約5300年,有玉龍、玉人、玉鷹、玉龜、水晶耳??、玉喇叭形飾等,造型和工藝技術呈現超時代的科技水平。

研究顯示,凌家灘玉器製作技術先進,工藝考究,據推測應是由砣機等精密機械加工而成。砣機是一種復合型旋轉式琢制玉器機械,可用來切割玉料、琢制紋線、拋光等,它的發明大大提高了玉器製作的工藝水平。

張敬國說,用精密機械製作的凌家灘玉器工藝技術之高令人難以置信。他舉例說,水晶耳(王+當)高1.2厘米、球徑1.5厘米、凹槽寬0.3厘米、深0.2厘米,呈扁圓球形。水晶又硬又脆,現代工藝都很難製作。他在60倍顯微鏡下觀察水晶耳(王+當)時發現上面琢磨出的凹槽經4次琢磨而成,每一次都是旋轉琢磨一周,琢磨痕跡非常平直光滑,顯然是高速旋轉時留下的。現在看來,這必須有如現今車床一類的裝置才能做到。

另一個重大的發現是一件用來給玉器鑽孔的螺絲紋石鑽工具,呈扁圓形,兩端都有螺絲紋狀鑽頭,一端粗,一端細,這是目前發現的世界上第一個石質螺絲紋鑽頭,發展到現在用不同金屬合金代替石質,但螺絲紋形式一直沒變。

以前學界一直認為,西方復式機械誕生時間為公元前200多年,而公元前771年至公元前475年中國春秋時期陪葬玉環的製作就已經是由復式精密機械加工而成,比西方早約300年。此次凌家灘最新研究結果又將這個時間推前了約3000年。

中國考古學會副理事長、北京大學教授嚴文明指出:“玉器和玉文化在中國文明史上的重要性是其他文明古國所不能比擬的。對史前玉器的研究是探討中國早期文明形成的重要途徑。凌家灘玉器製作工藝的技術秘密,刷新了人們對史前科技發展水平的認識。”

|

|

|

|

|

安徽懷寧縣文物管理所近日對境內古文化遺址複查時,在該縣洪鎮鎮石庫村東圩王家嘴漢代冶煉遺址上發現了一件鑄范,証實近年來大為流行的“中國結”在漢代時就已沿用。

據新華社合肥9月6日電,此范圓形,陶質色灰,胎土純潔,燒制火候較高,質地堅硬,敲有金屬聲。從其質地、製作及伴其出土的殘陶片等物考証,應為漢代遺物。范外徑12.4厘米,厚2.3厘米,緣厚1.15厘米,緣寬2.2厘米,內徑7.75厘米,凹面中心為一異體陽文“壽”字紋,緣上由陽文“中國結”紋和三個半圓圈組合成抽象的“福”字紋﹔凸面光滑規整,中心鑄一陽文“上”字。

該范從其形制上看,應為母范,紋飾圖案吉祥,成器為何物有待進一步考証。但該紋飾中“中國結”之一“盤長結”紋樣形式已具雛形。

“中國結”淵源久遠,始於上古。據載:“上古結繩而治,後世聖人易之以書契。”“結”被華夏先民賦予了“契”和“約”的法律表意功能,以及“大事大結其繩,小事小結其繩”的輔助記憶功能。後來“結”又逐漸滲透進中華民族古文化信仰和濃郁的宗教色彩,體現著人們各種情感願望,“結”寓意著祥瑞、美好。

然而,究竟“結”源自何時?因史志無記載,考古無實物發現,難以証實。據傳興於唐宋,盛於明清。而此范上“盤長結”紋樣的發現,實証了最遲漢代,“中國結”就已不再僅是人類生活的基本工具,而是已經富含文化意義並廣泛貫穿於人們生活之中,并形成一定的傳承機制。

研究人員認為,懷寧漢代鑄范的發現,對研究“中國結”的演變、沿用,以及古代皖地冶煉、鑄造技術等,提供了珍貴的實物資料。

|

|

|

| |

|

近日,安徽省文物考古研究所對銅黃高速公路工程項目范圍內埋藏的文物進行調查挖掘時,在黃山區境內發現罕見的清代古墓群。目前,古墓挖掘清理工作正在緊張進行之中。

據《江淮晨報》報道,該墓葬群位於黃山區城區西北郊甘棠鎮鳳凰村黃泥巷村民組馬荒林山沖,佔地約1000平方米,保存十分完好。墓葬群共有五個臺階,每個臺階約16座古墓,呈人字形排列,均為土坑墓。截至5月8日,已初步探明古墓60多座,現已清理出45座,出土的金、銀、銅、瓷器等文物近百件,其中3號墓坑出土的佩件銅佛像、冥器日、月銀飾片均為該省首次出土,具有較高的研究價值。古墓群年代大約在清朝早期至晚清,時間跨度約有200年,可能是一個大家族墓葬群。另從墓穴的深度、棺木及埋葬方式、講究程度分析,有些人猜測可能是戰爭、瘟疫或重大工程死亡人員的墓葬群。

據安徽省文物考古研究所副研究員楊德標介紹,這個墓葬區發掘的結果出乎意料,從目前看,在安徽省還是首次發現,相當重要,在考古上很有研究價值,為研究清朝中晚期這段時間的社會制度、墓葬風俗以及經濟發展,提供了有價值的實物資料。

|