K. Höfig

Tecklenburg, den 13.1.1998

Thema: Utilitaristische Ethiken und Kants deontologische Ethik

I.

Vorbemerkung

Die ethische Analyse menschlichen Handelns muß auf zwei Dinge schauen:

a. Woher kommt das Motiv für das Handeln

b. Welches Universalisierungsprinzip wird verwendet

Beispiel: Am Dienstag, den 13.1.1998 versammeln

sich 25 Menschen in der Stadthalle in Hiltrup. Für dieses (auffällige)

Verhalten muß es eine

Begründung geben. Da die Motive wahrscheinlich ganz

unterschiedliche sind, kann deren Betrachtung allein ja nicht für die Erklärung

ausreichen.

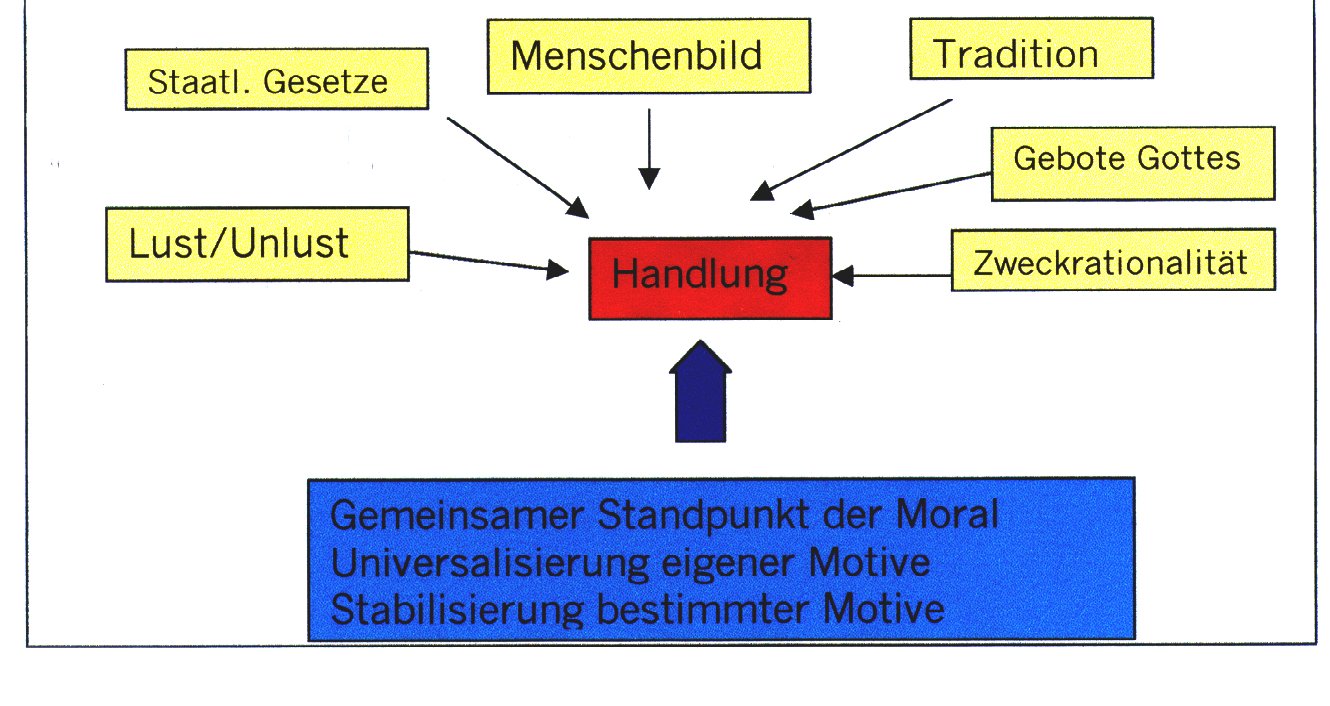

Mögliche Begründungsmuster für normative Ethiken

Mögliche Ethiken

Der

Utilitarismus als Beispiel einer ausgearbeiteten ethischen Theorie

Normen

brauchen -wie oben dargestellt- eine allgemeine Anerkennung, d.h. für die

rationale Begründung einer Ethik muß ich Handlungsmotive finden, die

durchgängig akzeptiert sind.

Bentham (1748-1832): "Die

Natur hat die Menschheit unter die Herrschaft zweier souveräner Gebieter - Leid

und Freude - gestellt. Es ist an ihnen allein aufzuzeigen, was wir tun

sollen, wie auch zu bestimmen, was wir tun werden."

Maßstab

für das Handeln ist der allgemeine Nutzen.

Bentham

richtet sich damit gegen die Autorität der Kirche und gegen die Privilegien der

Herrschenden.

"Das Prinzip der

Nützlichkeit erkennt dieses Joch (der Herrschaft von Leid und Freude) an und

übernimmt es für die Grundlegung jenes Systems, dessen Ziel es ist, das Gebäude

der Glückseligkeit durch Vernunft und Recht zu errichten."

Das

Universalisierungsprinzip (Berechnung der Nützlichkeit)

Eine

Handlung ist dann gut, wenn das größtmögliche Glück für die größtmögliche Zahl

erreicht wird.

Konsequenzen bei Bentham:

ð

moralisches

Handeln soll wissenschaftlich gerechtfertigt werden

ð

Geringschätzung

menschlicher Freiheit

ð

Poesie

ist nicht wertvoller als Kegeln, wenn Poesie kein höheres Maß an Freude bringt

(vergl. Vorwürfe an Epikur)

ð

auch

die Menschenrechte / Naturrechte sind metaphysisch und romantisch

John Stuart Mill

(1806-1873) Berücksichtigung der Qualität des Nützlichen

"Die

Anerkennung der Tatsache, daß einige Arten der Freude wünschenswerter und

wertvoller sind als andere, ist mit dem Nützlichkeitsprinzip durchaus

vereinbar. Es wäre unsinnig anzunehmen, daß der Wert einer Freude

ausschließlich von der Quantität abhängen sollte, wo doch in der Wertbestimmung

aller anderen Dinge neben der Quantität auch die Qualität Berücksichtigung

findet."

ðProblem: Wie läßt sich hier zeigen, daß eine Handlung, die zunächst keine

Freude macht, vielleicht sehr lange Zeit erst mehr Unannehmlichkeiten bringt,

dennoch richtig ist?

"Darüber,

welche von zwei Befriedigungen es sich zu verschaffen am meisten lohnt oder

welche von zwei Lebensweisen ungeachtet ihrer moralischer Eigenschaften und

ihrer Folgen dem menschlichen Empfinden am meisten zusagt, kann nur das Urteil

derer, die beide erfahren haben, oder, wenn sie auseinandergehen sollten, das

der Mehrheit unter ihnen als endgültig gelten." (Bei Platon entscheiden

darüber die Philosophen!)

Handlungsutilitarismus - Regelutilitarismus

Im Handlungsutilitarismus wird die Richtigkeit einer

Handlung von ihren Folgen her beurteilt.

Bentham: Jede einzelne Handlung wird auf

diese Weise betrachtet

Mill: Es wird der Nutzen

einer Klasse von Handlungen betrachtet

Peter Singers

Präferenzutilitarismus

Im Präferenzutilitarismus ist nicht nur die Lust,

sondern sind Präferenzen (Wünsche und Interessen, Neigungen aller bewußten

Wesen) überhaupt die Grundlage für moralische Entscheidungen.

An einem Beispiel soll die Argumentationsweise des

Präferenzutilitarismus verdeutlicht werden.

Das zentrale Argument gegen die Abtreibung läßt sich formal etwa folgendermaßen darstellen:

Erste Prämisse: Es ist falsch, ein unschuldiges menschliches Wesen zu töten.

Zweite Prämisse: Ein menschlicher Fötus ist ein unschuldiges menschliches Wesen.

Schlußfolgerung: Daher ist es falsch, einen menschlichen Fötus zu töten.*

Um zu zeigen, daß dieser (formal korrekte) Schluß zu einem inhaltlich falschen Ergebnis führt, mußte die liberale Antwort in dem Nachweis liegen, daß mindestens eine der beiden Prämissen falsch ist. So fährt Singer fort.-

Üblicherweise besteht die liberale Antwort darin, daß man die zweite Prämisse dieses Arguments bestreitet. So kommt es, daß das Problem mit der Frage verbunden wird, ob der Fötus ein menschliches Wesen ist, und die Diskussion um die Abtreibung wird oft als eine Diskussion darüber begriffen, wann menschliches Leben beginnt.

Welches Kriterium der Abtreibungsverteidiger auch wählt, eine iiberzeugende Trennungslinie zwischen einer empfindungslosen Zellenansammlung und menschlichem Leben gibt es nicht, die Entwicklung von der befruchteten Eizelle zum menschlichen Lebewesen ist stufenlos. Deshalb hält Singer die zweite Prämisse der Konservativen für unangreifbar und wendet sich der ersten Prämisse zu:

Die Schwäche der ersten Prämisse des konservativen Arguments hegt darin, daß sie auf

unsere Billigung des besonderen

Status des menschlichen Lebens angewiesen ist. Wir

menschlichen Lebens angewiesen ist. Wir

haben gesehen, daß der Begriff "menschfich" zwischen verschiedenen Bedeutungen

schwankt: "Nfitglied der Gattung Homo sapiens" einerseits und Person andererseits. Ist

der Begriff erst einmal auf diese Weise aufgespalten, so wird die Schwäche der ersten Prämisse augenfällig. Wird "menschlich" als Äquivalent für "Person" genommen, dann ist die zweite Prämisse des Arguments, die Behauptung, der Fötus sei ein menschliches Wesen, nüt Sicherheit falsch; denn man kann nicht plausibel argumentieren, der Fötus sei entweder rational oder selbstbewußt. Nimmt man andererseits "menschlich" in der Bedeutung von "Mitglied der Spezies Homo sapiens", dann beruht die konservative Verteidigung des Lebens des Fötus auf einer Eigenschaft, die keine moralische Bedeutung hat, und somit ist die erste Prämisse falsch. Dieser Punkt sollte uns jetzt allmählich vertraut sein: ob ein Wesen ein Mitglied unserer Spezies ist oder nicht, ist für sich genommen für die Verwerflichkeit des Tötens ebenso unerheblich wie die Frage, ob es ein Mitglied unserer Rasse ist oder nicht. Die Auffassung, die bloße Zugehörigkeit zu unserer Spezies, ungeachtet aller anderen Eigenschaften, sei von entscheidender Bedeutung für die Verwerflichkeit des Tötens, ist ein Erbe religiöser Lehren, die selbst die Gegner der Abtreibung nurmehr zögernd ins Gespräch bringen.

Diese einfache Erkenntnis verändert die Abtreibungsdiskussion. Wir können den Fötus nun als das betrachten, was er ist - die wirklichen Eigenschaften, die er besitzt -, und können sein Leben nach demselben Maßstab bewerten wie das Leben von Wesen, die ähnliche Eigenschaften haben, aber nicht zu unserer Spezies gehören. Es wird nun offensichtlich, daß die "Rechtauf-Leben"-Bewegung einen falschen Namen hat. Weit entfernt davon, sich für jedes Leben einzusetzen oder sich einzusetzen in einem Ausmaß, das sich ohne Voreingenommenheit nur nach der Natur des fraglichen Lebens begrüßt, zeigen diejenigen, die gegen Abtreibung protestieren, jedoch regelmäßig das Fleisch von Hühnern, Schweinen und Kälbern verspeisen, nur ein vordergründiges Interesse am Leben von Wesen, die zu unserer Spezies gehören. Denn bei jedem fairen Vergleich moralisch relevanter Eigenschaften wie Rationalität, Selbstbewußtsein, Bewußtsein, Autonomie, Lust- und Schrnerzempfindung und so weiter haben das Kalb, das Schwein und das viel verspottete Huhn einen guten Vorsprung vor dem Fötus in jedem Stadium der Schwangerschaft - und wenn wir einen weniger als drei Monate alten Fötus nehmen, so würde sogar ein Fisch, ja eine Garnele mehr Anzeichen von Bewußtsein zeigen. Ich schlage daher vor, dem Leben eines Fötus keinen größeren Wert zuzubilligen als dem Leben eines nicht menschlichen Lebewesens auf einer ähnlichen Stufe der Rationalität, des Selbstbewußtseins, der Wahrnehmungsfähigkeit, der Sensibilität etc. Da kein Fötus eine Person ist, hat kein Fötus denselben Anspruch auf Leben wie eine Person. Ferner ist es sehr unwahrscheinlich, daß Föten von weniger als, achtzehn Wochen überhaupt fähig sind, etwas zu empfinden, weil ihr Nervensystem allem Anschein nach noch nicht genug entwickelt ist. Wenn das so ist, dann beendet eine Abtreibung bis zu diesem Datum eine Existenz, die überhaupt keinen Wert an sich hat. In der Zeit zwischen achtzehn Wochen und der Geburt, wenn der Fötus vielleicht bewußt, aber nicht selbstbewußt ist, beendet die Abtreibung ein Leben, das einen gewissen Wert an sich hat, und somit sollte sie nicht leichtgenommen werden. Aber die schwerwiegenden Interessen einer Frau haben normalerweise den Vorzug gegenüber den rudimentären Interessen des Fötus.

Immanuel Kant

Kants Ethik muß man als den Versuch begreifen,

Freiheit überhaupt zu retten, nachdem er in der und durch die "Kritik der

reinen Vernunft" gezeigt hat, daß in der Welt der Erscheinungen ein

unlösbarer Widerstreit zwischen Freiheit und Kausalität existiert.

Freiheit ist

eine transzendentale Idee der Vernunft.

Freiheit ist

Unabhängigkeit von der Nötigung durch Antriebe der Sinnlichkeit

Praktische

Freiheit ist diejenige, in welcher die Vernunft nach objektiv bestimmenden

Gründen Kausalität hat.

Vernunft an

sich ist stets frei und kann nicht durch Sinnlichkeit bestimmt werden.

Der Mensch

kann sich unabhängig von sinnlichen Antrieben durch Vernunftprinzipien selbst

bestimmen.

Vernunftgesetze

sind dadurch gekennzeichnet, daß sie mit absoluter Notwendigkeit und strenger

Allgemeinheit gedacht werden (d.h. a priori).

Wenn man jetzt

etwas sucht, das uneingeschränkt für gut gehalten werden kann, dann ist das

allein ein guter Wille.

"Es ist überall nichts in der Welt, ja

überhaupt auch außer derselben zu denken möglich, was ohne Einschränkung für

gut

könne gehalten werden, als allein ein guter

Wille."

"Der gute Wille ist nicht durch das, was er

bewirkt oder aus-

richtet, nicht durch seine Tauglichkeit zu

Erreichung irgend eines

vorgesetzten Zweckes, sondern allein durch das

Wollen, d.i. an sich

gut."

-

Der

Pflichtbegriff bei Kant

-

-

Um

weiter zu verdeutlichen, was den guten Willen ausmacht, benutzt Kant den

Begriff der Pflicht.

-

Das

Reich der Vernunft ist durch Gesetze gekennzeichnet (strenge Allgemeinheit und

Notwendigkeit).

-

Pflicht

ist es, diesen Gesetzen zu gehorchen, d.h. genauer Handlungen aus Pflicht

(nicht nur pflichtgemäß) zu vollbringen.

-

Alle

Handlungen sollen aus Pflicht geschehen.

-

Eine

Handlung aus Pflicht hat ihren moralischen Wert nicht in der Absicht, welche

erreicht werden soll, sondern in der Maxime, nach der sie beschlossen ist.

-

Pflicht

ist Notwendigkeit einer Handlung aus Achtung vor dem Gesetz.

Achtung deshalb, weil es ein

Vernunftgesetz ist, das jedes autonome Wesen erkennen kann.

Da Menschen nun auch (bzw. vor allem) durch Neigungen

bestimmt sind, brauchen sie (anders als reine Vernunftwesen), braucht der Wille

Imperative um das Handeln bestimmen zu können.

Die Formen des kategorischen

Imperativs:

Ein Imperativ drückt ein Sollen aus und zeigt

dadurch das Verhältnis eines objektiven Gesetzes der Vernunft zu einem Willen

an.

Handle

nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, daß sie ein

allgemeines Gesetz werde.

Handle

so, daß du die Menschheit, sowohl in deiner Person als in der Person eines

jeden anderen, jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel brauchst.