En fait, la biologie possède plusieurs branches, ce qui en fait une science aux intérêts diversifiés. La microbiologie s'intéresse à la vie des microorganismes...les fameuses bactéries présentes partout. La biologie cellulaire, quant à elle, s'intéresse au fonctionnement des cellules, cette véritable petite usine ambulante. Il existe également la biologie végétale et animale. Assez bavardé! Entrons maintenant dans ce monde fascinant qu'est la biologie...

![]()

Voici donc les sujets qui me fascinent en biologie. À vous de les découvrir...

Nous ne voyons qu'une partie de notre monde

Nous ne voyons qu'une partie de notre monde

Le génie génétique et l'ADN

Le génie génétique et l'ADN

Les êtres humains sont des prématurés

Les êtres humains sont des prématurés

Une particularité physique du vivant

Une particularité physique du vivant

Les émotions ne sont que des substances chimiques

Les émotions ne sont que des substances chimiques

La théorie de l'évolution de Darwin

La théorie de l'évolution de Darwin

![]()

![]() Nous ne voyons qu'une partie de notre monde

Nous ne voyons qu'une partie de notre monde

Pour expliquer ce fait, il faut d'abord comprendre le fonctionnement du miroir de l'âme, c'est-à-dire l'oeil. Nous n'avons pas toujours conscience de cet organe si précieux, mais pourtant, c'est lui qui nous permet de voir ce qui nous entoure et d'apprécier la multitude de couleurs arborant notre planète. L'oeil est une des inventions les plus merveilleuses de la nature par sa complexité et sa rapidité. Permettons-nous maintenant de suivre le trajet d'un rayon lumineux provenant d'un feu d'artifice, de sa source jusqu'au moment où nous le percevons. Le rayon lumineux voyage bien sûr à la vitesse de la lumière jusqu'à l'entrée de notre oeil, c'est-à-dire la cornée. Celle-ci se présente comme une mince couche de cellules transparentes. C'est d'ailleurs sur ce tissu que reposent les lentilles cornéennes...d'où cette appellation. C'est également à cause d'une cornée de forme irrégulière que certaines personnes souffrent d'astigmatisme. Ensuite, le rayon lumineux traverse un liquide contenu dans la partie antérieure de l'oeil, c'est l'humeur aqueuse. Il arrive, par la suite, à une sorte de lentille...un peu comme celle d'une caméra d'ailleurs. Celle-ci est responsable du focus de l'image : c'est le cristallin. Quand nous lisons ou regardons un objet près de nous, cette lentille se bombe pour faire converger les rayons lumineux au bon endroit, c'est-à-dire juste sur la rétine. Nous reviendrons à cette dernière plus tard. Le contraire se produit quand nous regardons un paysage au loin ; le cristallin s'applatit. L'image, après avoir traversé cette lentille, s'inverse...elle a désormais la tête en bas! Notre cristallin n'est certes pas à l'abri de défauts. En effet, la myopie et l'hypermétropie sont entre autre causées par un cristallin qui se bombe trop ( dans le cas de la myopie ) ou s'applatit trop ( dans le cas de l'hypermétropie ). La presbytie, quant à elle, est due à un dépôt de calcium dans le cristallin le rendant moins élastique, donc c'est plus difficile pour celui-ci de se bomber correctement. Après avoir traversé le cristallin, le rayon lumineux pénètre dans un milieu semblable à de la gélatine, c'est-à-dire le vitré. C'est celui-ci qui est responsable de garder à l'oeil sa forme. Finalement, notre rayon lumineux arrive à la rétine, une autre couche de cellules formée de cônes et de bâtonnets. Certaines de ces cellules ( les cônes ), sont sensibles aux couleurs, tandis que les bâtonnets se spécialisent dans les intensités de lumières. Certaines des cellules sont sensibles à toutes sortes de détails ( les lignes verticales, horizontales, obliques, les contrastes, etc...). Rendu à ce stade, notre image du feu d'artifice n'est qu'un fouillis d'informations chimiques. Chaque cellule de la rétine achemine son information à l'aide de son prolongement ; l'axone. Tous les axones de la rétine se réunissent pour former le nerf optique, un peu comme un ensemble de cheveux que l'on peut nouer pour former une queue de cheval. Le nerf optique, contenant toujours l'information, l'achemine au cortex visuel situé à l'arrière du cerveau ( dans le lobe occipital plus précisément ), responsable du décodage de l'information. C'est à ce niveau que prend forme notre image du feu d'artifice. Voilà! Et dire que tout ceci se passe en une fraction de seconde!

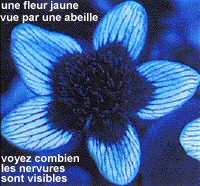

Le rayon lumineux voyage bien sûr à la vitesse de la lumière jusqu'à l'entrée de notre oeil, c'est-à-dire la cornée. Celle-ci se présente comme une mince couche de cellules transparentes. C'est d'ailleurs sur ce tissu que reposent les lentilles cornéennes...d'où cette appellation. C'est également à cause d'une cornée de forme irrégulière que certaines personnes souffrent d'astigmatisme. Ensuite, le rayon lumineux traverse un liquide contenu dans la partie antérieure de l'oeil, c'est l'humeur aqueuse. Il arrive, par la suite, à une sorte de lentille...un peu comme celle d'une caméra d'ailleurs. Celle-ci est responsable du focus de l'image : c'est le cristallin. Quand nous lisons ou regardons un objet près de nous, cette lentille se bombe pour faire converger les rayons lumineux au bon endroit, c'est-à-dire juste sur la rétine. Nous reviendrons à cette dernière plus tard. Le contraire se produit quand nous regardons un paysage au loin ; le cristallin s'applatit. L'image, après avoir traversé cette lentille, s'inverse...elle a désormais la tête en bas! Notre cristallin n'est certes pas à l'abri de défauts. En effet, la myopie et l'hypermétropie sont entre autre causées par un cristallin qui se bombe trop ( dans le cas de la myopie ) ou s'applatit trop ( dans le cas de l'hypermétropie ). La presbytie, quant à elle, est due à un dépôt de calcium dans le cristallin le rendant moins élastique, donc c'est plus difficile pour celui-ci de se bomber correctement. Après avoir traversé le cristallin, le rayon lumineux pénètre dans un milieu semblable à de la gélatine, c'est-à-dire le vitré. C'est celui-ci qui est responsable de garder à l'oeil sa forme. Finalement, notre rayon lumineux arrive à la rétine, une autre couche de cellules formée de cônes et de bâtonnets. Certaines de ces cellules ( les cônes ), sont sensibles aux couleurs, tandis que les bâtonnets se spécialisent dans les intensités de lumières. Certaines des cellules sont sensibles à toutes sortes de détails ( les lignes verticales, horizontales, obliques, les contrastes, etc...). Rendu à ce stade, notre image du feu d'artifice n'est qu'un fouillis d'informations chimiques. Chaque cellule de la rétine achemine son information à l'aide de son prolongement ; l'axone. Tous les axones de la rétine se réunissent pour former le nerf optique, un peu comme un ensemble de cheveux que l'on peut nouer pour former une queue de cheval. Le nerf optique, contenant toujours l'information, l'achemine au cortex visuel situé à l'arrière du cerveau ( dans le lobe occipital plus précisément ), responsable du décodage de l'information. C'est à ce niveau que prend forme notre image du feu d'artifice. Voilà! Et dire que tout ceci se passe en une fraction de seconde! Dans la nature, un bon nombre d'êtres vivants possèdent des yeux. Cependant, ils ne voient pas le monde comme nous, car la nature a créé plusieurs variantes à cet organe. Même les humains ne voient pas tout à fait les mêmes choses. Certaines personnes possèdent un peu plus de cônes sensibles à la couleur verte par exemple...ils voient donc le même monde que nous mais avec un tout petit peu plus de vert! Vous connaissez sans doute le daltonisme. Les gens atteints de cette maladie sont privés d'une couleur. Certains ne voient pas du tout le vert ou le rouge. Tout ceci parce qu'ils ne possèdent pas ou possèdent des cônes défectueux sensibles à la couleur qu'ils ne voient pas. Il est faux de dire que l'oeil humain voit toutes les couleurs...nous n'en percevons qu'une infime partie. Nous voyons les couleurs se situant à des longueurs d'ondes limitées. Au-delà de celles-ci, pour nous c'est l'invisible...mais pas pour certains insectes. Les abeilles par exemple sont dotées de cônes sensibles à l'ultra-violet, mais par contre, elles ne voient pas le rouge! L'ultra-violet s'avère fort utile pour voir les nervures des fleurs. Quant à la mouche, elle voit le monde comme une mosaïque, c'est-à-dire comme une multitude de petits carrés colorés. Vous vous demandez sûrement l'utilité d'un tel système de vision? Et bien, cela lui sert à repérer ses proies. Elle repère plus facilement que nous le mouvement. Il suffit qu'un petit carré change de couleur pour percevoir que quelque chose dans son environnement a bougé. Les antilopes sont dotées de 2 systèmes de vision. La nuit, elles voient facilement grâce à une substance située sur leur rétine leur permettant de mieux absorber la lumière. D'ailleurs, les chats possèdent aussi cette substance...c'est ce qui leur confère de petits yeux lumineux la nuit. Le jour, la pupille des antilopes est capable de se contracter suffisamment pour ne pas laisser entrer trop de lumière qui autrement les aveuglerait! Cependant, elles distinguent mal les contours. Quant au serpent, lui aussi doté de 2 systèmes de vision, voit comme la plupart des reptiles le jour. Par contre, la nuit, il lui est facile de repérer ses proies car il peut voir les infra-rouges. Tout corps dégageant de la chaleur émet ces rayons. Il lui est donc simple de voir une souris par exemple car elle lui apparaîtra comme une lueur rouge dans le noir. Vous voyez maintenant que notre vision est intimement reliée à la nature de notre système visuel? Il existe une multitude de couleurs que nos yeux ne peuvent percevoir. Mais pourquoi vouloir voir davantage? Le monde est très bien comme on le voit alors pourquoi vouloir changer la manière dont il nous apparaît?

Dans la nature, un bon nombre d'êtres vivants possèdent des yeux. Cependant, ils ne voient pas le monde comme nous, car la nature a créé plusieurs variantes à cet organe. Même les humains ne voient pas tout à fait les mêmes choses. Certaines personnes possèdent un peu plus de cônes sensibles à la couleur verte par exemple...ils voient donc le même monde que nous mais avec un tout petit peu plus de vert! Vous connaissez sans doute le daltonisme. Les gens atteints de cette maladie sont privés d'une couleur. Certains ne voient pas du tout le vert ou le rouge. Tout ceci parce qu'ils ne possèdent pas ou possèdent des cônes défectueux sensibles à la couleur qu'ils ne voient pas. Il est faux de dire que l'oeil humain voit toutes les couleurs...nous n'en percevons qu'une infime partie. Nous voyons les couleurs se situant à des longueurs d'ondes limitées. Au-delà de celles-ci, pour nous c'est l'invisible...mais pas pour certains insectes. Les abeilles par exemple sont dotées de cônes sensibles à l'ultra-violet, mais par contre, elles ne voient pas le rouge! L'ultra-violet s'avère fort utile pour voir les nervures des fleurs. Quant à la mouche, elle voit le monde comme une mosaïque, c'est-à-dire comme une multitude de petits carrés colorés. Vous vous demandez sûrement l'utilité d'un tel système de vision? Et bien, cela lui sert à repérer ses proies. Elle repère plus facilement que nous le mouvement. Il suffit qu'un petit carré change de couleur pour percevoir que quelque chose dans son environnement a bougé. Les antilopes sont dotées de 2 systèmes de vision. La nuit, elles voient facilement grâce à une substance située sur leur rétine leur permettant de mieux absorber la lumière. D'ailleurs, les chats possèdent aussi cette substance...c'est ce qui leur confère de petits yeux lumineux la nuit. Le jour, la pupille des antilopes est capable de se contracter suffisamment pour ne pas laisser entrer trop de lumière qui autrement les aveuglerait! Cependant, elles distinguent mal les contours. Quant au serpent, lui aussi doté de 2 systèmes de vision, voit comme la plupart des reptiles le jour. Par contre, la nuit, il lui est facile de repérer ses proies car il peut voir les infra-rouges. Tout corps dégageant de la chaleur émet ces rayons. Il lui est donc simple de voir une souris par exemple car elle lui apparaîtra comme une lueur rouge dans le noir. Vous voyez maintenant que notre vision est intimement reliée à la nature de notre système visuel? Il existe une multitude de couleurs que nos yeux ne peuvent percevoir. Mais pourquoi vouloir voir davantage? Le monde est très bien comme on le voit alors pourquoi vouloir changer la manière dont il nous apparaît?

Notre corps humain est constitué de plusieurs milliards de cellules, ce n'est donc pas étonnant de lui accorder tant d'importance! Il existe plusieurs formes et variétés de cellules. Certaines possèdent un noyau, comme nos globules blancs par exemple. Des cellules de ce type sont eucaryotes. D'autres comme nos globules rouges, dépourvus de noyau sont dites procaryotes. Attardons-nous à la première variété ( ce qui n'empêche pas qu'une cellule procaryote possède un code génétique comme dans le cas des bactéries par exemple ). Pour pénétrer dans une cellule, il nous faut traverser une membrane semi-perméable portant le nom de membrane cytoplasmique. C'est par cette membrane que s'effectuent les échanges de la cellule avec l'extérieur ( une cellule rejette des produits et en ingère d'autres ). Après avoir entré par un pore de cette membrane...nous pourrions nous croire dans une piscine! Pourtant ce n'est pas de l'eau de piscine mais bien du cytoplasme dans lequel différentes structures aux formes complexes semblent flotter. Ce sont les organites cellulaires. Ces organites ont des natures différentes. Certains sont des mitochondries servant de centrales énergétiques à la cellule. D'autres, les ribosomes, sont chargés d'effectuer l'assemblage des matériaux pour la production des protéines. Nous pourrions également voir l'appareil de Golgi, un autre organite cellulaire, ayant pour tâche d'accumuler et d'embaler les produits finis et au besoin, de les exporter en dehors de la cellule. Il existe aussi les centrioles, l'appareil mitotique et les microtubules qui sont d'une importance capitale dans la division de la cellule. Mais l'organite cellulaire le plus important est sans contredit le noyau car il contient cette molécule si précieuse : l'ADN. Pénétrons donc dans ce noyau pour observer cette macromolécule ( molécule très grosse ). La cellule n'utilise jamais le plan original ( l'ADN ) pour construire. Le noyau fait en quelque sorte une copie de l'ADN qui porte le nom d'ARNm ( acide rybonucléique messager ). l'ARNm ressemble beaucoup à l'ADN. Ce qui les différencie en fait c'est la nature du sucre présent sur la charpente de "l'échelle". Le sucre de l'ADN possède un atome d'oxygène en moins. Dès que l'ARNm est créé, il sort du noyau de la cellule. À ce moment, un organite cellulaire appelé ribosome se charge de lire les triplets du code génétique et de prendre les acides aminés présents dans le cytoplasme et qui correspondent aux combinaisons ( A-C-G par exemple ) et de les assembler pour former les protéines...selon l'ordre et le plan de l'ARNm. Voilà comment fonctionnent les milliards de petites usines dans notre corps. Les recherches sur le code génétique détruisent le concept de races humaines. En effet, ils ont découvert qu'une personne de "race" différente de la mienne par exemple peut très bien posséder un code génétique se rapprochant davantage du mien qu'une personne de la même nationalité vivant en face de chez-moi! Il y a de quoi pour qu'Hitler se retourne dans sa tombe!  Nos connaissances actuelles en génétique nous permettent de cloner ( créer une copie d'un être vivant à partir de son code génétique ) à peu près n'importe quoi...même un être humain! Cependant, nous devons faire preuve de prudence car en modifiant un code génétique, nous modifions également la décendance du vivant en question. Cela signifie que si nous nous trompons et créons un véritable mutant, il faudra le tuer pour ne pas que ce mutant se reproduise et donne d'autres mutants. De plus, vous l'avez sans doute deviné, ne serait-ce qu'instinctivement, le clonage humain est strictement défendu car il soulève une multitude de problèmes d'éthique. D'ailleurs, toute manipulation génétique modifiant les cellules germinales sur un être humain est également défendue. Combien de maladies pourraient être enrayées grâce à la manipulation des gènes, je pense entre autre à la trisomie 21 mieux connue sous le nom de mongolisme. Tous les traits caractéristiques de cette maladie sont causés par 1 chromosome en trop. Au lieu de posséder deux chromosomes sur la 21e paire, la personne trisomique en possède trois. Il serait tellement simple d'en enlever un ou de simplement inhiber son action! Cependant, il faut constamment faire preuve de prudence. Pensez-y un instant, si nous commençons à "jouer" dans le code génétique de l'être humain, bientôt nous nous permettrons de sélectionner les traits physiques et psychologiques de nos enfants ( eugénisme ) de sorte que sur la Terre, il n'y aura que des gens parfaits! Sans erreurs de la nature, il n'y aurait plus de place pour l'évolution de l'être humain! ( voir la théorie de l'évolution de Darwin ). Nous nous auto-détruirions en quelque sorte. La nature s'organise elle-même et n'a pas besoin d'un coup de pouce de l'une de ses créations ( l'humain ). Ce qui ne nous empêche quand même pas d'user de la génétique dans la fabrication d'insuline par exemple. Rien ne nous empêche également d'en apprendre un peu plus sur cette molécule si populaire : l'ADN. Rapetissons-nous d'abord pour entrer dans la "maison" de l'ADN, c'est-à-dire la cellule.

Nos connaissances actuelles en génétique nous permettent de cloner ( créer une copie d'un être vivant à partir de son code génétique ) à peu près n'importe quoi...même un être humain! Cependant, nous devons faire preuve de prudence car en modifiant un code génétique, nous modifions également la décendance du vivant en question. Cela signifie que si nous nous trompons et créons un véritable mutant, il faudra le tuer pour ne pas que ce mutant se reproduise et donne d'autres mutants. De plus, vous l'avez sans doute deviné, ne serait-ce qu'instinctivement, le clonage humain est strictement défendu car il soulève une multitude de problèmes d'éthique. D'ailleurs, toute manipulation génétique modifiant les cellules germinales sur un être humain est également défendue. Combien de maladies pourraient être enrayées grâce à la manipulation des gènes, je pense entre autre à la trisomie 21 mieux connue sous le nom de mongolisme. Tous les traits caractéristiques de cette maladie sont causés par 1 chromosome en trop. Au lieu de posséder deux chromosomes sur la 21e paire, la personne trisomique en possède trois. Il serait tellement simple d'en enlever un ou de simplement inhiber son action! Cependant, il faut constamment faire preuve de prudence. Pensez-y un instant, si nous commençons à "jouer" dans le code génétique de l'être humain, bientôt nous nous permettrons de sélectionner les traits physiques et psychologiques de nos enfants ( eugénisme ) de sorte que sur la Terre, il n'y aura que des gens parfaits! Sans erreurs de la nature, il n'y aurait plus de place pour l'évolution de l'être humain! ( voir la théorie de l'évolution de Darwin ). Nous nous auto-détruirions en quelque sorte. La nature s'organise elle-même et n'a pas besoin d'un coup de pouce de l'une de ses créations ( l'humain ). Ce qui ne nous empêche quand même pas d'user de la génétique dans la fabrication d'insuline par exemple. Rien ne nous empêche également d'en apprendre un peu plus sur cette molécule si populaire : l'ADN. Rapetissons-nous d'abord pour entrer dans la "maison" de l'ADN, c'est-à-dire la cellule. Vous voyez une longue échelle en forme de spirale? Et bien vous voilà en compagnie de l'ADN, de son vrai nom : acide désoxyribonucléique...un mot permettant de compter beaucoup de points au scrabble! En fait les barreaux de cette échelle sont formés de bases azotées. Il en existe 4 : l'adénine (A), la thymine (T), la cytosine (C) et la guanine (G). Il en faut deux pour former un barreau. Les deux charpentes qui tiennent les barreaux ensemble sont formées de phosphate et de sucre. C'est l'ADN qui possède les plans de fabrication des substances produites par la cellule. Si l'on monte cette échelle 3 par 3, nous aurions une combinaison de 3 bases azotées. Par exemple, nous aurions A-C-G. Chaque triplet est le code d'un acide aminé. Or il existe dans la nature 20 acides aminés, mais nous avons 64 triplets possibles? C'est simplement que plusieurs combinaisons peuvent coder le même acide aminé. À titre d'exemple, les combinaisons T-G-C, T-G-A, T-G-T et T-G-G codent toutes le même acide aminé : la thréonine. Une protéine est une longue chaîne d'acides aminés. Supposons qu'une protéine contienne 10 acides aminés, alors il faudra 10x3, c'est-à-dire 30 barreaux pour coder cette protéine. Ces 30 barreaux formeront un gène, c'est-à-dire le plan pour construire une protéine qui ici contient 10 acides aminés. Maintenant que nous sommes familiarisés avec le code génétique, nous pouvons observer l'usine en pleine action, c'est-à-dire la production des substances.

Vous voyez une longue échelle en forme de spirale? Et bien vous voilà en compagnie de l'ADN, de son vrai nom : acide désoxyribonucléique...un mot permettant de compter beaucoup de points au scrabble! En fait les barreaux de cette échelle sont formés de bases azotées. Il en existe 4 : l'adénine (A), la thymine (T), la cytosine (C) et la guanine (G). Il en faut deux pour former un barreau. Les deux charpentes qui tiennent les barreaux ensemble sont formées de phosphate et de sucre. C'est l'ADN qui possède les plans de fabrication des substances produites par la cellule. Si l'on monte cette échelle 3 par 3, nous aurions une combinaison de 3 bases azotées. Par exemple, nous aurions A-C-G. Chaque triplet est le code d'un acide aminé. Or il existe dans la nature 20 acides aminés, mais nous avons 64 triplets possibles? C'est simplement que plusieurs combinaisons peuvent coder le même acide aminé. À titre d'exemple, les combinaisons T-G-C, T-G-A, T-G-T et T-G-G codent toutes le même acide aminé : la thréonine. Une protéine est une longue chaîne d'acides aminés. Supposons qu'une protéine contienne 10 acides aminés, alors il faudra 10x3, c'est-à-dire 30 barreaux pour coder cette protéine. Ces 30 barreaux formeront un gène, c'est-à-dire le plan pour construire une protéine qui ici contient 10 acides aminés. Maintenant que nous sommes familiarisés avec le code génétique, nous pouvons observer l'usine en pleine action, c'est-à-dire la production des substances.

![]() Les êtres humains sont des prématurés

Les êtres humains sont des prématurés

Tout le monde est parfaitement d'accord pour affirmer que l'être humain, bien qu'il soit un singe évolué, se distingue très bien des animaux! Cette distinction se fait entre autre par notre culture, notre langage, notre technologie et nos arts. Nous sommes en quelque sorte des animaux évolués du point de vue intellectuel. Au lieu d'évoluer physiquement, l'être humain, ces derniers millénaires, a évolué intellectuellement. Habituellement, selon la théorie de l'évolution de Darwin, si le milieu extérieur change, une espèce s'adaptera petit à petit à son nouvel environnement à l'aide de la sélection naturelle. L'évolution de l'homme a été un volume accru de son cerveau. En fait, nos ancêtres mi-hommes, mi-singes, vivaient dans un environnement pleins de prédateurs pour ne citer que les lions par exemple. Le corps de nos ancêtre ne permettait pas la course à grande vitesse. Pourtant, celui-ci se débrouillait très bien. Il a fait preuve d'ingéniosité en inventant des armes pour se défendre. Son intelligence avait alors pris le dessus et devenait un élément de survie. La taille de son cerveau n'a cessé de s'accroître à un point tel que si le nouveau né naissait "à terme", c'est-à-dire en étant en mesure de marcher dès la naissance...comme la plupart des mammifères d'ailleurs, il resterait coincé dans le bassin trop étroit de la femme. Voilà pourquoi nous naissons si fragiles en comparaison avec les autres mammifères. Si le développement de notre cerveau continue, il ne serait pas surprenant que les enfants du futurs naissent après 6 mois...contrairement à neuf aujourd'hui! Notre intelligence cause notre fragilité. Mais nous lui devons tant de choses que nous pouvons facilement l'excuser...

La taille de son cerveau n'a cessé de s'accroître à un point tel que si le nouveau né naissait "à terme", c'est-à-dire en étant en mesure de marcher dès la naissance...comme la plupart des mammifères d'ailleurs, il resterait coincé dans le bassin trop étroit de la femme. Voilà pourquoi nous naissons si fragiles en comparaison avec les autres mammifères. Si le développement de notre cerveau continue, il ne serait pas surprenant que les enfants du futurs naissent après 6 mois...contrairement à neuf aujourd'hui! Notre intelligence cause notre fragilité. Mais nous lui devons tant de choses que nous pouvons facilement l'excuser...

![]() Une particularité physique du vivant

Une particularité physique du vivant

Les lois de la physique s'étendent partout dans notre univers. Les vivants font bien sûr partie intégrante de celui-ci, donc il est normal qu'ils soient "dirigés" par certaines lois physiques. Nous connaissons la fameuse loi de gravitation qui permet à un corps possédant une masse d'être attiré par le centre d'une autre masse très grosse ( notre planète Terre par exemple ). Les humains n'y échappent pas...nous sommes inexorablement attirés vers le bas ( le centre de la Terre ). Mais cette caractéristique est également propre à la matière inerte et non-vivante. Cependant, il existe une caractéristique physique applicable seulement à la matière vivante...l'être humain par exemple. L'être humain est avant tout un système ouvert. Mais comment distinguer un système ouvert d'un système fermé? Imaginons d'abord un pot rempli de billes alignées selon leur couleur. Ce pot est fermé grâce à un couvercle...il constitue donc un système fermé car il ne peut pas causer de changement à son environnement. Nous avons beau l'agiter autant de fois que nous le voulons...les billes ne sortiront pas du contenant (si bien sûr celui-ci est bien fermé). À l'intérieur de ce système se créera instantanément du désordre dès que l'on agite le contenant. Les billes ne seront plus alignées selon leur couleur mais réparties sans aucun ordre. Il suffit d'un petit coup de pouce de l'extérieur ( brassage ) pour que le désordre surgisse et que celui-ci soit irréversible. En effet, tenter de réaligner les billes en brassant le contenant est quasi impossible...voir simplement impossible. C'est pourquoi nous disons qu'un système fermé tend naturellement vers le désordre. Maintenant, essayons d'observer un système ouvert comme par exemple l'être humain. En effet, nous échangeons constamment avec l'extérieur. Nos "billes" à nous peuvent sortir et nous pouvons en faire entrer. Ces "billes", ce sont les aliments que nous mangeons ainsi que les déchets dont nous nous débarrassons. Contrairement au système fermé qui tend vers le désordre et laisse l'extérieur tel qu'il est, notre corps humain ( système ouvert ) tend vers l'ordre. En fait, nos cellules se sont organisées entre elles pour constituer nos organes. Il est peu probable, qu'en sautant, nos poumons se mettent à absorber du gaz carbonique et à rejeter de l'oxygène! Notre corps préserve ses fonctions grâce à un certain ordre. Un système ouvert a aussi une autre particularité : il cause du désordre à son milieu extérieur. Quand nous expirons, nous expulsons du gaz carbonique. Quand nous pratiquons un sport, nous transpirons beaucoup. En d'autres mots, nous rejetons des "billes", altérant ainsi notre environnement et causons un certain désordre "momentané". Au moment où nos déchets sont dans l'environnement, ils ne servent pas durant un certain moment. Par la suite, la nature s'en occuppe. Par exemple, notre gaz carbonique sera absorbé par les plantes au cours de la photosynthèse et notre transpiration s'évaporera pour s'additionner à l'eau contenue dans notre atmosphère. À notre tour, nous absorbons le désordre rejeté par les plantes ( l'oxygène ) et rejetons notre désordre ( gaz carbonique ). Nous pourrions dire qu'un vivant rejette du désordre dans son environnement pour être lui-même en ordre...et le désordre des uns crée l'ordre des autres! Tout est si bien fait!

![]() Les émotions ne sont que des substances chimiques

Les émotions ne sont que des substances chimiques

Nous serions portés à croire qu'en nous interrogeant sur nos sentiments, nous anéantissons en quelque sorte toute la richesse de ceux-ci. En fait, rien ne nous empêche de vivre parfaitement nos émotions même si nous en connaissons la nature! Nous pouvons déguster un steak même si nous en connaissons la recette! Au-delà de la connaissance, il y a la vie. Dans le passé, l'homme croyait que le centre des émotions était le coeur. C'est d'ailleurs de là que vient le symbole du coeur représentant l'amour. Par la suite, les scientifiques ont eu une profonde déception en découvrant le véritable siège des émotions : le cerveau. Encore aujourd'hui, l'homme a de la difficulté à concevoir que les émotions et la pensée rationnelle coexistent dans le même organe. Heureusement, ils ne se partagent pas le même endroit au sein du cerveau! Chez la plupart des personnes, c'est le côté droit qui gouverne les émotions tandis que l'hémisphère gauche s'occupe de la pensée rationnelle. Une seconde déception sévit. Les émotions ne sont que des substances chimiques!

Dans le passé, l'homme croyait que le centre des émotions était le coeur. C'est d'ailleurs de là que vient le symbole du coeur représentant l'amour. Par la suite, les scientifiques ont eu une profonde déception en découvrant le véritable siège des émotions : le cerveau. Encore aujourd'hui, l'homme a de la difficulté à concevoir que les émotions et la pensée rationnelle coexistent dans le même organe. Heureusement, ils ne se partagent pas le même endroit au sein du cerveau! Chez la plupart des personnes, c'est le côté droit qui gouverne les émotions tandis que l'hémisphère gauche s'occupe de la pensée rationnelle. Une seconde déception sévit. Les émotions ne sont que des substances chimiques! En fait, une émotion est un cocktail de différentes molécules. La peur par exemple fait intervenir l'adrénaline...qui elle, prépare notre corps à toute éventualité en aiguisant nos sens et nos réflexes, tandis que l'euphorie de l'amour est causée entre autres par une molécule appelée phényléthylamine. D'ailleurs, des chercheurs ont trouvé que le chocolat contenait une quantité importante de cette molécule. Est-ce une coïncidence que le chocolat soit si populaire à la Saint-Valentin? Nous pouvons donc comparer une émotion à un gâteau sortant du four. En ajoutant une certaine quantité de plusieurs ingrédients ( substances chimiques ), nous obtenons une émotion.

En fait, une émotion est un cocktail de différentes molécules. La peur par exemple fait intervenir l'adrénaline...qui elle, prépare notre corps à toute éventualité en aiguisant nos sens et nos réflexes, tandis que l'euphorie de l'amour est causée entre autres par une molécule appelée phényléthylamine. D'ailleurs, des chercheurs ont trouvé que le chocolat contenait une quantité importante de cette molécule. Est-ce une coïncidence que le chocolat soit si populaire à la Saint-Valentin? Nous pouvons donc comparer une émotion à un gâteau sortant du four. En ajoutant une certaine quantité de plusieurs ingrédients ( substances chimiques ), nous obtenons une émotion.

![]() La théorie de l'évolution de Darwin

La théorie de l'évolution de Darwin

Mais un autre problème se posait alors. Si la vie ne pouvait naître que de la vie alors comment expliquer sa toute première apparition? C'est alors que Darwin avec sa théorie de l'évolution vint nous éclairer. La vie est apparue non pas brusquement mais par une évolution des molécules. Autrement dit, elle descend de la matière. En 1952, un jeune chimiste du nom de Stanley Miller eut la brillante idée de reconstituer en laboratoire l'histoire de l'apparition de la vie. Il a créé la même atmosphère que possédait la Terre primitive dans un ballon de verre. Il y mit du méthane, de l'ammoniac, de l'hydrogène, de la vapeur d'eau et un peu de gaz carbonique. Il a simulé l'océan en remplissant le ballon d'eau, chauffé le tout pour donner de l'énergie et provoqué des étincelles en guise d'éclairs pendant une bonne semaine. Sont alors apparus des acides aminés, ces molécules qui sont les composants de la vie! Maintenant, reconstituons ce qui s'est passé concrètement à la limite de l'inerte pour constituer le vivant. Retournons donc dans le passé. Nous sommes dans des marécages, endroits secs et chauds le jour, froids et humides la nuit. Dans ces milieux-là, il y a du quartz et de l'argile dans lesquels les longues chaînes de molécules vont se trouver piégées et vont s'associer les unes avec les autres. L'argile se comporte comme un petit aimant et incite la matière à réagir. En regardant dans celle-ci, il est possible de voir au microscope de longs chapelets d'atomes. Le plus étrange est que certaines molécules d'acides aminés aiment l'eau et d'autres pas. Or, quand elles se regroupent pour constituer des protéines ( longue chaîne d'acides aminés ), étant donné que certains acides aminés aiment l'eau et d'autre pas, la protéine se met en boule...elle se ferme sur elle-même de sorte que les molécules qui n'aiment pas l'eau ( hydrophobes ) soient à l'abri à l'intérieur et que celles qui aiment l'eau ( hydrophiles ) soient à l'extérieur. D'autres chaînes de molécules forment aussi des membranes et se transforment en une sorte de globule. Elles retiennent prisonnières des substances chimiques qui composent des cocktails bien à elles. Elles deviennent les nouveaux creusets du vivant. Elles produisent même des réactions chimiques. Chaque globule fabrique son propre cocktail et c'est ici que débute la sélection naturelle de Darwin. Parfois, certains globules produisent un cocktail chimique interne faisant éclater leur membrane tandis que d'autres produisaient un cocktail qui contribuait à renforcer leur membrane car il était adapté à l'environnement. Ce sont ceux-ci qui survivent. D'autres avaient aussi la possibilité de produire de l'énergie...ce qui était un grand avantage car celle-ci leur permet de se développer. Certains utilisent pour cela les substances extérieures qui passent à travers leur membrane ( ancêtre de la fermentation ), tandis que d'autres, qui ont conservé des pigments, transforment les photons du soleil en électrons. Cette variété de "petites gouttes de vie" était avantagée car les substances nutritives se faisaient de plus en plus rares dans le milieu. Certaines gouttes commencent à se reproduire car elles possèdent une molécule : l'ARN ( voir le génie génétique et l'ADN ). C'est ainsi qu'elles réussissent à proliférer. En se couplant deux par deux, les brins d'ARN s'agencent en formant une double hélice : l'ADN. Cette dernière est devenue en quelque sorte la norme à cause de sa grande stabilité. Un dialogue s'installa ensuite entre les protéines et l'ADN. La nature en arrivant ainsi au stade des gènes. Certaines gouttes vont sélectionner des mécanismes de fermentation. Elles dégagent alors du méthane et du gaz carbonique qui vont se dissoudre dans les océans. Cependant ce mécanisme n'était pas très efficace. On assiste alors à deux belles inventions de la nature : la photosynthèse et la respiration. La première est basée sur la chlorophylle tandis que la seconde sur l'hémoglobine, deux molécules presque identiques qui sont probablement issues d'une même molécule "ancêtre". Il se produit alors un clivage. D'un côté, les gouttes qui fabriquent l'énergie directement, en utilisant la lumière solaire filtrant dans les océans et le gaz carbonique dégagé par les fermentaires ( c'est la photosynthèse ) ; de l'autre, celles qui absorbent les substances riches en énergie et l'oxygène rejeté par les autres ( c'est la respiration ) et vont devoir se déplacer pour trouver leur nourriture. Ce clivage fut le "divorce" entre les futures bactéries et les futures algues, entre le monde animal et végétal. À cette époque apparaissent les premiers véritables repas. Les deux sortes de gouttes vont se mettre en symbiose et absorber ce que l'autre espèce rejette. De plus, l'apparition de la photosynthèse libère de l'oxygène, ce qui donne naissance à la fameuse couche d'ozone. À ce stade, les gouttes portent enfin le nom de cellules. Ces cellules vont ensuite se regrouper et deviennent très solidaires. Certains organismes sont dotés à l'avant d'un système de coordination et à l'arrière ou sur les côtés d'un système de propulsion. Ce sont les premiers organismes marins, des vers, des éponges, des petites méduses primitives. Les cellules se spécialisent...elles se divisent le travail. Certaines s'occupent de la locomotion, d'autres de la digestion, tandis que d'autres servent à stocker l'énergie. À partir des êtres pluricellulaires ( êtres à plusieurs cellules ) les plus simples, comme les algues, les méduses, les éponges, l'arbre de la vie se développe en trois grandes branches : celle des champignons, des fougères, des mousses, des plantes à fleur ; celle des vers, des mollusques, des crustacés, des arachnides, des insectes ; et celle des poissons, des reptiles, des procordés, puis des oiseaux, des amphibiens, des mammifères... Le plus fascinant dans toute cette histoire est que jamais la nature ne recule. Elle innove constamment. Prenez par exemple la baleine qui est un mammifère. À l'origine, elle était bien sûr un poisson...comme nous d'ailleurs. En fait, dès que cette créature a mis le pied sur la terre ferme, elle a décidé de revenir dans son milieu d'origine où elle y est encore aujourd'hui. Pourtant, en retournant dans l'eau...elle n'est pas redevenue à l'image de son ancêtre qui était sûrement un petit poisson. La baleine a quand même gardé sa place dans la grande famille des mammifères. On se demande parfois si la vie n'aurait pas une mémoire...une mémoire de l'espèce qui l'empêcherait de régresser dans l'évolution même en retournant dans un même milieu. L'évolution privilégie de plus une autre valeur : la mort. Il semble que pour y avoir de la vie...la mort doit être inexorablement là. En analysant le passé, il est possible de trouver son utilité. En fait, c'est à travers celle-ci que se fait la sélection naturelle. dans la nature, tout le monde est d'accord pour affirmer qu'il n'y a aucun individu identique à un autre ( à l'exception des jumeaux identiques bien sûr ). Il se produit quelquefois des mutations minimes chez un individu. Quelquefois, ce changement est en opposition avec son environnement...l'individu en meurt. D'autres fois, ce changement s'avère bénéfique...il subsiste donc chez les générations qui suivent. Un exemple de cette mutation est la girafe. Celle-ci avait pris l'habitude de se nourrir dans les arbres...certains étaient très hauts. Or, par pur hasard, il s'est avéré qu'une girafe naisse avec un cou un peu plus long que la normale. Ce cou représentait donc un avantage car elle était en mesure de se nourrir plus facilement que les autres. Par la suite, la nature a fait en sorte que ce caractère soit conservé et les générations qui ont suivi la petite girafe ont eu aussi des cous un peu plus longs. Le caractère s'est développé de plus en plus et voilà qu'aujourd'hui le long coup de la girafe en fait sa caractéristique! S'il fallait qu'au contraire le cou de l'espèce s'en trouve rapetissé...ce pourrait être fatal pour l'espèce! Heureusement, les girafes ayant un cou plus court que la moyenne sont plus faibles car elles ont davantage de difficulté à se nourrir. Ces individus sont donc les cibles de choix pour les prédateurs. La mort joue donc un rôle capital pour la survie d'une espèce. En résumé, nous pourrions dire que les caractères d'une espèce sont modelés par son environnement par le biais de mutations aléatoires ( au hasard ). La nature fait en quelque sorte le tri. "L'espèce humaine représente, dans le jeu de l'évolution, le fruit d'un hasard incroyable : nous sommes comme un joueur qui n'aurait cessé de gagner", a dit Motoo Kimura. Quoi de plus vrai que d'affirmer que l'homme est le résultat d'une multitude de mutations fructueuses?  Cette théorie explique, comme son nom l'indique, l'évolution des vivants, dans le temps, en partant des êtres les moins évolués jusqu'à nous. Autrefois, c'est-à-dire à l'Antiquité et au Moyen Âge, les scientifiques croyaient que le vivant apparaissait de lui-même à partir de matière minérale ou de substances organiques en décomposition. C'était la théorie de la génération spontanée. Au 17e siècle, un médecin convaincu de cette dernière fit une expérience. Il donna en quelque sorte la recette pour faire des souris! Il prit des graines de blé et une chemise sale, bien imprégnée de sueur humaine et les a placés dans une caisse et a attendu 21 jours. Grâce aux premiers microscopes, il découvrit l'existance d'organismes très petits, des levures, des bactéries qui proliféraient dans les substances en décomposition. On a alors affirmé que la vie naissait en permanence de la matière sous une forme microscopique. En 1862, Pasteur montre alors que des germes microbiens sont présents partout dans l'environnement, non seulement dans l'air, mais aussi sur nos mains et sur les objets. Les minuscules organismes que le médecin avait observés résultaient simplement d'une contamination! Pasteur a alors concocté un bouillon de betteraves, de légumes, de viandes ; il l'a enfermé dans un ballon avec un très long col en forme de cygne pour l'isoler de l'air extérieur, il a fait bouillir cette soupe pour la stériliser ( pour tuer tout germe qui existerait ). Aucune vie n'est jamais apparue dans sa cornue! Il avait donc prouvé que la vie ne pouvait pas surgir spontanément et mit ainsi fin à la théorie de la génération spontanée.

Cette théorie explique, comme son nom l'indique, l'évolution des vivants, dans le temps, en partant des êtres les moins évolués jusqu'à nous. Autrefois, c'est-à-dire à l'Antiquité et au Moyen Âge, les scientifiques croyaient que le vivant apparaissait de lui-même à partir de matière minérale ou de substances organiques en décomposition. C'était la théorie de la génération spontanée. Au 17e siècle, un médecin convaincu de cette dernière fit une expérience. Il donna en quelque sorte la recette pour faire des souris! Il prit des graines de blé et une chemise sale, bien imprégnée de sueur humaine et les a placés dans une caisse et a attendu 21 jours. Grâce aux premiers microscopes, il découvrit l'existance d'organismes très petits, des levures, des bactéries qui proliféraient dans les substances en décomposition. On a alors affirmé que la vie naissait en permanence de la matière sous une forme microscopique. En 1862, Pasteur montre alors que des germes microbiens sont présents partout dans l'environnement, non seulement dans l'air, mais aussi sur nos mains et sur les objets. Les minuscules organismes que le médecin avait observés résultaient simplement d'une contamination! Pasteur a alors concocté un bouillon de betteraves, de légumes, de viandes ; il l'a enfermé dans un ballon avec un très long col en forme de cygne pour l'isoler de l'air extérieur, il a fait bouillir cette soupe pour la stériliser ( pour tuer tout germe qui existerait ). Aucune vie n'est jamais apparue dans sa cornue! Il avait donc prouvé que la vie ne pouvait pas surgir spontanément et mit ainsi fin à la théorie de la génération spontanée. L'être humain est donc issu d'un poisson! Mais qu'est-ce qui a bien pu inciter les poissons à sortir de l'eau? Et bien, il devenait avantageux de s'aventurer sur la terre ferme afin de trouver de la nourriture. Le premier poisson à l'expérimenter fut sans doute l'ichtyostéga. Il possède de grosses nageoires et vit dans des petites lagunes et sort de temps en temps ses yeux globuleux hors de l'eau pour percevoir les petits insectes. Au fil des générations, les descendants de cette espèce se risquent plus longtemps sur la terre ferme, grâce à leurs branchies capables de capter l'oxygène de l'air, mais aussi grâce à leurs larmes! Ils doivent en effet conserver leurs yeux humides pour voir aussi bien dans l'air que dans l'eau. Par sélections successives, l'espèce s'améliore : ses nageoires deviennent plus solides, une queue apparaît. Ses descendants sont les batraciens et les amphibiens. Ensuite vint les reptiles et la chaîne continua jusqu'à l'homme!

L'être humain est donc issu d'un poisson! Mais qu'est-ce qui a bien pu inciter les poissons à sortir de l'eau? Et bien, il devenait avantageux de s'aventurer sur la terre ferme afin de trouver de la nourriture. Le premier poisson à l'expérimenter fut sans doute l'ichtyostéga. Il possède de grosses nageoires et vit dans des petites lagunes et sort de temps en temps ses yeux globuleux hors de l'eau pour percevoir les petits insectes. Au fil des générations, les descendants de cette espèce se risquent plus longtemps sur la terre ferme, grâce à leurs branchies capables de capter l'oxygène de l'air, mais aussi grâce à leurs larmes! Ils doivent en effet conserver leurs yeux humides pour voir aussi bien dans l'air que dans l'eau. Par sélections successives, l'espèce s'améliore : ses nageoires deviennent plus solides, une queue apparaît. Ses descendants sont les batraciens et les amphibiens. Ensuite vint les reptiles et la chaîne continua jusqu'à l'homme!

Vous voulez en connaître davantage sur cette science? Alors, je vous conseille fortement d'aller au moins jeter un coup d'oeil aux sites suivants :

![]() Cyberbio est l'endroit parfait pour se familiariser avec la biologie.

Cyberbio est l'endroit parfait pour se familiariser avec la biologie.![]()

![]() Le kit virtuel de dissection de grenouille : pour vous qui aimez aller au-delà des images...

Le kit virtuel de dissection de grenouille : pour vous qui aimez aller au-delà des images...

![]() JayDoc HistoWeb : pour voir et comprendre les différents systèmes du corps humain. (anglophone)

JayDoc HistoWeb : pour voir et comprendre les différents systèmes du corps humain. (anglophone)

![]() The Visible Human Project : Des tranches de cadavres ont été découpées et numérisées, il vous est donc possible de visualiser le corps humain en détail. ( anglophone )

The Visible Human Project : Des tranches de cadavres ont été découpées et numérisées, il vous est donc possible de visualiser le corps humain en détail. ( anglophone )

![]() Human Anatomy On-line : une façon interactive d'en apprendre plus sur la machine humaine. (anglophone)

Human Anatomy On-line : une façon interactive d'en apprendre plus sur la machine humaine. (anglophone)

![]() Medicine Net : Tout sur les termes médicaux se reliant à des maladies ou des médicaments. (anglophone)

Medicine Net : Tout sur les termes médicaux se reliant à des maladies ou des médicaments. (anglophone)