Projet de restauration de Xanthos et du Letôon

|

|

Xanthos et le Létôon, c'est :

|

|

| La Lycie

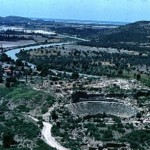

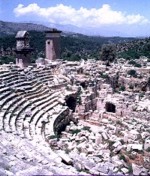

et la méditerranée orientale Le site archéologique de Xanthos-Létôon est l'un des plus remarquables de Turquie. Pour cette raison il a été jugé digne d'être inscrit dans la liste du Patrimoine Mondial établie par l'UNESCO. C'est également la plus importante mission archéologique française travaillant en Turquie, l’une des plus importantes de tout le Proche-Orient. Le site est localisé sur la côte sud de la Turquie, appelée "côte turquoise" en raison de son charme paradisiaque et qui attire les touristes en nombre croissant. Jusqu'à une époque récente, le man-que d'infrastructure avait tenu cette région à l'écart du tourisme. Aujourd'hui, les aéroports internationaux de Dalaman et d'Antalya, tous deux à moins de 200 km de ces deux sites, constituent respectivement la première et la deuxième porte d'entrée touristique du pays. Xanthos-Létôon est un site double : la ville de Xanthos d'une part, cité indigène du peuple lycien, fit partie de l'empire perse avant de s’ouvrir à la civilisation grecque, puis de l'empire romain et enfin de l'empire byzantin. Chacune de ces périodes y a laissé des vestiges impressionnants. A quelques kilomètres plus au sud, se trouve le Létôon, sanctuaire fédéral des Lyciens, où se dressaient des édifices religieux, notamment les trois temples, placés l’un à côté de l’autre, de Létô, d'Artémis et d'Apollon. Xanthos fut découvert en 1838, mais les fouilles scientifiques n'ont commencé qu'en 1950. Elles sont financées par la France (Ministère des Affaires Etrangères, CNRS, association AXEL…). L'équipe de fouille se compose principalement d'archéologues français, mais compte également des collaborations étrangères. Les trouvailles sont abondantes, bien que le site n'ait de loin pas révélé tous ses secrets… Plusieurs monuments exceptionnels ont été dégagés, dont d'étranges piliers funéraires tout à fait uniques dans le monde antique. Au sanctuaire du Létôon, exploré depuis 1962, se trouve entre autres l'un des temples grecs les mieux conservés du monde : on en possède 80% des blocs Mais le Létôon, c’est aussi un ensemble monumental dont la fouille n’est pas achevée. Le dégagement en cours du théâtre révèle un des plus beaux édifices de spectacle d’époque hellénistique. Xanthos La ville Xanthos était la plus grande ville de la Lycie antique. Elle fut habitée depuis le VIIe siècle avant J.-C. jusqu'au XIIe s. de notre ère et a gardé des vestiges de toutes les périodes de cette histoire longue de 19 siècles. Les Lyciens qui l'habitaient avaient une civilisation originale, de parenté anatolienne, ils parlaient et écrivaient une langue - le lycien - dont on a retrouvé de nombreux textes mais qui reste encore mystérieuse. La ville antique est très grande et présente aujourd'hui encore des monuments restés debout depuis l'antiquité : rempart, théâtre, tombeaux, mais aussi plusieurs vestiges d'églises chrétiennes décorés de mosaïques. Les constructions les plus remarquables sont des piliers funéraires, qui constituent une "spécialité" lycienne. Le Pilier inscrit est l'un d'eux. Plus monumentale encore était une tombe en forme de temple grec, le Monument des Néréides, dont les plus belles pièces sont aujourd’hui exposées au British Museum.. Les sarcophages lyciens étaient richement sculptés. L'exploration du site est loin d'être terminée. La continuation des fouilles et les restaurations de monuments qui sont envisagées devraient être complétées par un grand projet de mise en valeur actuellement à l'étude. Cela permettrait de dégager les grands ensembles urbains - portes de la ville, avenues, places entourées de colonnades - et de faire de Xanthos un des sites archéologiques les plus attractifs de Turquie. Les monuments La ville antique est très grande et présente aujourd'hui encore des monuments restés de-bout depuis l'antiquité : rempart, théâtre, tombeaux, mais aussi plusieurs vestiges d'églises chrétiennes décorées de mosaïques. Les constructions les plus remarquables sont des monuments funéraires, qui constituent une "spécialité" lycienne, tel le Pilier inscrit. Plus monumentale encore était une tombe en forme de temple grec, le monument des Néréides, dont les plus belles pièces sont aujourd’hui exposées au British Museum. Les sarcophages lyciens étaient richement sculptés. C’est autour du théâtre romain que s’articulent les ensembles monumentaux les plus spectaculaires : acropole lycienne, piliers funéraires, agora romaine, murailles byzantines. Il s’agira sur ce site d’intervenir dans un premier temps sur le secteur théâtre-agora-acropole lycienne afin d’améliorer la lisibilité de cet ensemble remarquable. L’articulation entre cette zone et les autres pôles importants du site est également une priorité du projet. Le travail s’organisera alors autour du dégagement et du traitement des principaux axes de circulation et de leurs abords. Le travail entrepris en 1997 (rangement et catalogage) doit permettre à terme de faire émerger les grandes lignes de l’organisation de la ville. Un des axes principaux se développe à partir de la grande place traditionnellement appelée : son dégagement doit permettre non seulement de vérifier l’organisation urbaine mais également de faciliter aux touristes l’accès de la zone Est, peu visitée actuellement malgré l’importance des vestiges qui y ont déjà été dégagés. Parmi ces vestiges, on peut citer la nécropole située près de la porte orientale de la ville. Plusieurs tombeaux de grande qualité, dont celui de Payava, se situent dans cette région. Une mission effectuée en 1998 au British Museum a permis d’enregistrer, à l’aide d’un scanner tridimensionnel, les vestiges de ce sarcophage qui y sont exposés. Certains fragments sculptés se trouvent également au musée d’Istanbul. Il serait possible de restaurer l’ensemble du monument, qui retrouverait sa hauteur d’origine: 10 m. Les moulages électroniques devraient permettre de réaliser des fac-similés qui seront ensuite replacés in situ. Une action de même nature peut faire songer, ultérieurement, à une restauration sur le plus célèbre monument de Xanthos, le monument dit situé à l’extrémité du grand axe Nord-Sud de la ville. Enfin, il faut signaler

l’importante basilique épiscopale, qui recèle un

ensemble extraordinaire de mosaïques. Celles-ci ont fait

l’objet des campagnes successives de restauration et de

consolidation. Leur mise en valeur est assujettie au

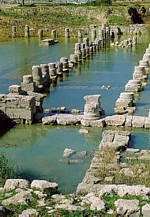

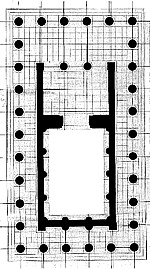

projet d’aménagement général de la basilique. Le Letôon Le Létôon était le principal sanctuaire religieux de la Lycie antique. Il était administré par la cité de Xanthos. La légende raconte comment Létô avait voulu se rafraîchir avec ses deux enfants, Apollon et Artémis, auprès d'une source où étaient honorées des Nymphes. Les paysans des environs lui refusèrent l'accès à la source : Létô les transforma en grenouilles! Les Anciens expliquaient ainsi la fondation du sanctuaire et la présence des monuments dont on voit encore les vestiges : un Nymphée (sanctuaire des Nymphes) et trois temples, consacrés respectivement à Létô et à chacun de ses enfants : Artémis et Apollon. Le site se présente aujourd'hui sous un aspect très romantique : des eaux stagnantes favorisent une abondante végétation d'où émergent les monuments antiques. Le sanctuaire était entouré de grands portiques d’accueil des pèlerins et comprenait également un théâtre, retrouvé à peu près intact par les fouilles actuelles. Bien que certains monuments n’aient pas encore été dégagés et que des surprises puissent encore apparaître, on peut cependant comprendre les phases successives de constitution de l’espace sacré : - d’abord quelques bâtiments isolés, érigés sur des terrasses étagées entre la colline et la source sacrée. - à l’époque grecque, une grande composition monumentale sur plan orthogonal ordonne les nouveaux temples et les portiques - les réaménagements romains ont surtout porté sur des espaces fermés et d’inspiration baroque (nymphée) - l’occupation byzantine a vu la terrasse des autels remplacée par une basilique dominant un site progressivement envahi par l’eau. - enfin l’abandon total du lieu a laissé tels quels les vestiges légués par ces dix siècles d’occupation continue. La fouille doit

aujourd’hui permettre de réintégrer cet ensemble

architectural dans son environnement naturel et humain. Le projet d'aménagement La reconversion de l’espace de travail en espace d’accueil du public impose trois échelles de travail : l’une concerne les abords du site, l’autre les espaces reliant les différents édifices, enfin la troisième se concentre sur chacune des constructions. L'objectif visé par ces différentes opérations est la reconquête d'un espace de qualité, écrin dans lequel s'organisent la succession des séquences monumentales. Nous proposons : - la fermeture du lieu sur lui même, correspondant à l’aspect originel du sanctuaire bien délimité par son portique périphérique. Nous isolerons ainsi le site d' un contexte architectural peu valorisant par la mise en place d’un écran végétal sur toute sa périphérie - Le rétablissement du circuit de visite menant du portique d’acceuil des pèlerins antiques vers les parties surélevées du site (terrasses et théâtre). Nous favoriserons ainsi la compréhension de l’organisation du sanctuaire. - L'utilisation de l'eau pour l'aménagement de séquences paysagées. Le site prendra ainsi le caractère d'un véritable “jardin archéologique”. L'élément liquide, refuge d'une faune et d'une flore pittoresques, rythmera la promenade. Une restauration partielle du nymphéee amplifiera, par le jeu des reflets, certains effets architecturaux. En contrebas, les circulations antiques, portiques et voie sacrée. seront localement rehaussés par un comblement de galets afin de retrouver leur fonction. - une série

d'interventions ponctuelles visant à améliorer la

qualité de la perception des vestiges et en garantir la

sauvegarde : mise en place de panneaux explicatifs,

fac-similé de mosaïque, restauration des pavements

situés sur l’esplanade des temples… La reconstruction du

temple de Létô s’intégrera au cœur de ce nouveau

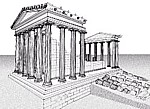

paysage. Le temple de Léto et sa reconstruction Le temple de Léto constituait une pièce maîtresse du sanctuaire dédié à la mère d’Artémis et Apollon. Alors que les édifices consacrés à ces deux dernières divinités ont été passés au four à chaux, le temple de Létô n’a été détruit qu’à la fin de l’antiquité, ce qui a permis de retrouver la quasi-totalité de ses blocs, plus ou moins endommagés. L’étude architecturale du temple est achevée et les résultats ont été publiés : ils permettent d’aboutir à une restitution graphique complète et assurée qui révèle un édifice de très grande qualité architecturale et d’exécution particulièrement soignée. Le bâtiment était construit dans un calcaire très fin, dont la couleur claire pouvait donner l’illusion du marbre. Tant par ses dimensions que par la qualité du décor sculpté, le temple de Léto nous offre un exemple exceptionnel de l’architecture grecque en Turquie. Un portique d’ordre ionique entourait la salle de culte (cella) décorée d’une élégante colonnade corinthienne engagée dans les murs. Comme ses voisins, le temple hellénistique de Léto a été construit autour d’un monument plus ancien, datant probablement de l’époque classique. Une particularité de ces bâtiments est qu’ils se dressent sur des podiums, selon un usage courant dans l’architecture lycienne et qui sera repris par les Romains. Il en résultait une perception spectaculaire pour les pèlerins qui gravissaient la voie sacrée depuis les propylées situés en contrebas de la plate-forme des temples et des autels. La reconstruction du temple de Léto constituerait une entreprise intéressante et nécessaire, tant du point de vue de la compréhension de l’organisation du sanctuaire que du point de vue de la conservation des vestiges. Le principe retenu est celui d’une reconstruction permettant de saisir le volume d’origine, tout en conservant les traces de son histoire, notamment sa destruction spectaculaire qui a laissé la colonnade Ouest abattue au pied du monument. Les deux frontons seraient reconstitués, ainsi qu’une grande partie de la cella. La remise en place des blocs se fera au travers d’un chantier expérimental utilisant des machines antiques reconstituées. L’utilisation des nouvelles technologies (modélisation informatique, taille de pierre assistée par ordinateur) garantira également la qualité de la réalisation. Plus qu’une simple restauration, un tel chantier constituera durant plusieurs années un événement majeur, lieu de découverte, d’apprentissage et d’animation retrouvée. |

|