Il greco è una lingua appartenente al gruppo indo-europeo, che comprende le lingue italiche quali il latino, l’osco, l’umbro e il venetico, le lingue indoarie, iraniche, germaniche, baltiche, slave, celtiche, l’albanese, l’ittita e il tocario (gli ultimi due oggi estinti).

Viene qui accompagnato dall’aggettivo universale per designare quella particolare forma della lingua che divenne il veicolo d’espressione della popolazione di un’area geografica vastissima, la cui storia continua nella lingua attualmente parlata e scritta in Grecia e a Cipro, e che ha trovato la sua perfetta codificazione nella stesura dei quattro vangeli. Questa lingua, pur rimanendo formalmente analoga all’attico dei grandi scrittori del V e IV sec. a.C., per la sua semplicità non è molto lontana dalla portata di un grecofono dei nostri giorni. La sua universalità pertanto consiste anche nella sua collocazione mediana fra due modelli posti alle estremità dui un continuum che dura da quasi 3000 anni.

I dialetti greci antichi: ionico, eolico, dorico

I dialetti dell’antichità hanno avuto un vasto impiego letterario, di modo che, disponendo di loro abbondanti attestazioni, è stato possibile ricostruirne la distribuzione territoriale.

Ionico-attico, suddiviso in ionico orientale, parlato sulle coste dell’Asia Minore (Efeso per esempio), nelle isole adiacenti (come Samo e Chio) e nelle loro colonie; ionico centrale, nelle Cicladi (come a Delo); ionico occidentale, nella penisola di Eubea e Calcidica; e in attico, parlato in Attica, la cui capitale era Atene. Fu il greco di Atene ad imporsi quale lingua universale del mondo greco. Nello ionico-attico, la ā greca comune diventa ē (ionico-attico ἡ ημέρα, ἡ μήτηρ, ἡ γῆ, ὁ ἥλιος e τὸ μήλον di fronte a dorico ἁ ἁμέρα, “il giorno”, ἁ μάτηρ “la madre”, ἁ γᾶ “la terra”, ὁ ἅλιος “il sole” e τὸ μᾶλον “la mela”, da cui il latino malum). Il dialetto ionico, rispetto all’attico, presenta il fenomeno della psilosi, ovvero la mancanza di aspirazione. La parola Ινδός (fiume Indo, da cui Ινδία) per esempio ha una storia particolare: proveniente dal persiano Hindū (sanscrito Sindhu), è entrata in greco attico attraverso lo ionico, il più orientale dei dialetti greci, e perciò senza l’aspirazione, da cui il latino Indus e India.

Arcadico-ciprio: era parlato, come dice il nome, in Arcadia (Tegea e Mantinea) e a Cipro.

Caratteristiche di tale dialetto, la conservazione del digamma e il suffisso di 1^ persona singolare -αυ per -ω

Eolico: si parlava essenzialmente sull’isola di Lesbo, sulla costa antistante dell’Asia Minore e su qualche altra isoletta della costa asiatica, in Beozia (la cui capitale era Tebe) e in Tessaglia.

Caratteristiche dell’eolico, il pronome personale τυ per συ, il passaggio generalizzato della labiovelare indo-europea a π (πέμπε per πέντε) e il suffisso di 1^ persona singolare -έμι per -έω (καλέμι per καλέω).

Dorico: nel Peloponneso, nella Grecia centrale; nella Laconia e nelle sue colonie italiane, Taranto, Eraclea e Messina; nell’Argolide (Argo e Micene), ad Epidauro ed Egina; a Megara e nelle sue colonie, a Bisanzio, a Selinunte, in Sicilia; a Corinto e nelle colonie corinzie, come Siracusa in Sicilia e Corfù; a Rodi; nelle colonie di Gela ed Agrigento; a Creta. L’unico dialetto odierno che continua il dorico è lo zaconico, parlato nella parte orientale del Peloponneso dalle parti di Λεωνίδειο. In quel dialetto la negazione si dice ο < ου, sostituita oggi quasi dappertutto da δεν < ουδέν, e η ημέρα si dice α αμέρα.

Caratteristiche del dorico, il pronome personale τυ per συ, e la conservazione di suffissi verbali più fedeli all’indo-europeo, come -ομες per -ομεν alla 1^ persona plurale e -οντι per -ουσι alla 3^ persona plurale (έχομες per έχομεν e έχοντι per έχουσι).

Greco nordoccidentale: nella Fòcide (Delfi) e nella Lòcride.

Il greco classico

La pronuncia del greco classico è stata ricostruita con rigore filologico dall’umanista olandese Erasmo da Rotterdam, e per tale motivo sarà detta “erasmiana”. Come è stato accertato più approfonditamente da studi posteriori, a differenza della pronuncia bizantina e moderna η rappresentava una ē aperta, ει era una ē chiusa, υ una u, ου una ō chiusa, ω una ō aperta, e i dittonghi rimanenti (αι, αυ, ευ, οι e υι) avevano i suoni delle singole vocali che li componevano. Le lettere θ, φ e χ rappresentavano le occlusive sorde seguite da un’aspirazione, e suonavano pertanto [th], [ph] e [kh], anziché [θ], [f] e [x] come nel greco bizantino e moderno.

Il greco lingua internazionale (“koinè”)

La prima ondata di diffusione del greco al di fuori dei confini della madrepatria fu dovuta all’instancabile attività colonizzatrice dei popoli greci, che fin dall’antichità raggiunsero con le loro imbarcazioni varie zone della costa mediterranea per fondare numerose colonie. L’Italia meridionale in particolare conobbe una colonizzazione così massiccia da finire col rientrare quasi completamente nell’orbita greca, assumendo la denominazione di Magna Graecia (in latino “Grande Grecia”).

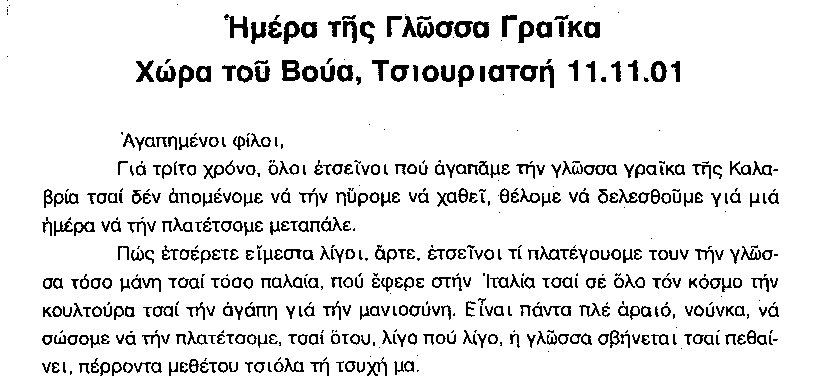

L’attuale presenza del greco in diversi stati, per giunta distribuiti in due continenti, è il miglior testimone della sua vasta diffusione di un tempo; il suo indubbio prestigio culturale ne ha permesso la miracolosa sopravvivenza fino ai giorni nostri (sia pure in una forma semplificata), caso piuttosto raro nel panorama linguistico. Infatti la lingua moderna è parlata non solo in Grecia, in Turchia e in Ucraina (Mar Nero), ma anche a Cipro, dove tuttora è lingua ufficiale della Repubblica, e in Magna Grecia, dove tuttora è lingua parlata in alcuni centri della Calabria e della Puglia, finalmente riconosciuta da una legge dello Stato italiano (L. 482/1999).

Il greco bizantino

Il periodo bizantino è caratterizzato da una notevole schizofrenia linguistica: per scrivere si impiegava il greco di Platone, mentre la gente comune parlava il greco volgare, non dissimile dall’odierna “lingua popolare” (δημοτική γλώσσα). Bisognerà attendere la nascita dello Stato greco perché si avverta l’esigenza di dotarne le istituzioni di una lingua ufficiale letteraria e allo stesso tempo funzionale: verrà concepita allo scopo la cosiddetta “lingua pura” (καθαρεύουσα γλώσσα), un greco moderno profondamente influenzato dalle forme della lingua classica, che manterrà lo status di lingua ufficiale fino al 1976.

Nonostante la produzione letteraria del periodo non brilli per originalità, né sul piano linguistico né tantomeno su quello artistico, l’epoca bizantina comunque non va sottovalutata per il suo significativo apporto alla civiltà europea. I calabresi Barlaam (1300-1348) e Leonzio Pilato (†1366), e il greco Manuele Crisolora (Ιμμανουήλ Χρυσολοράς, 1350-1415), furono i primi dotti a reintrodurre la conoscenza della lingua e della cultura greca in Europa. L’anno 1453 segna una data fondamentale nella storia mondiale: il nemico proveniente dall’Asia alla fine ha avuto la meglio sui Greci, e i Turchi sono riusciti laddove avevano fallito i Persiani quasi duemila anni prima. Tale evento, insieme col Concilio di Ferrara e Firenze, tenutosi pochissimi anni prima (1438-1439), furono le occasioni che spinsero dotti bizantini di grande levatura culturale tra cui Giovanni Aurispa (Ιωάννης Αυρίσπας, 1370-1459), Giorgio Gemisto Pletone (Γεώργιος Γεμιστός Πλήθων, 1355-1452) e il Cardinale Giovanni Bessarione (Ιωάννης Βησσαρίων, 1395-1472), a soggiornare a lungo nella penisola italiana, dando in tal modo un contributo decisivo alla rinascita degli studi classici in Italia, che ebbe così a giovarsi della disgrazia della storica vicina.

Il greco oggi

La lingua ufficiale dal 1976 è denominata NEK, che sta per Νεοελληνική Κοινή (“koinè”, ovvero lingua comune, greca moderna), e si basa sulla lingua popolare, ampiamente usata in letteratura soprattutto a partire dal XIX secolo, con apporti della lingua dotta (καθαρεύουσα). Le caratteristiche principali di questa forma di greco sono il passaggio di alcuni sostantivi dalla 3^ alla 1^ declinazione, tipo πόλις > πόλη, γυνή > γυναίκα, ανήρ > άνδρας e συγγραφεύς > συγγραφέας, l’introduzione di forme popolari quali για per διά e σε per εις, la caduta del ν finale (τον γάμον > το γάμο, έχομεν > έχο(υ)με, καθ’ εν > κάθε), la caduta dell’ο μικρόν nei nomi terminanti in -ιος e -ιον: κύριος > κύρης (ma etimologicamente più corretto sarebbe κύρις), παιδίον > παιδί (caduta anche di ν finale), la caduta delle vocali atone iniziali (ολίγος > λίγος, ημέρα > μέρα, ημπορώ > μπορώ, ειπείν > πει, con caduta del ν finale, ουδέν > δεν, ίνα > να, εις το > στο), etc.

Ancora oggi il greco è parlato in diversi stati: Grecia, Cipro e Italia, per limitarsi a quelli dove gode di un riconoscimento ufficiale. Il greco parlato in ognuno di questi paesi mantiene delle caratteristiche proprie, pur avendo raggiunto ovunque il medesimo stadio di logoramento (perdita del dativo, del piucchepperfetto, dell’ottativo, del genitivo assoluto, sviluppo di forme perifrastiche, infiltrazioni di elementi lessicali stranieri, etc.). Per questo appare poco giustificabile l’accanimento con cui alcuni studiosi declassano il greco parlato in Italia a mero dialetto d’origine bizantina, quando non si capisce perché mai soltanto il greco cipriota a differenza di quello italiano debba risalire alla fase antica. Basta osservare i seguenti esempi tratti dalle parlate salentine per rendersene conto:

a) peculiarità fonetiche, come la pronuncia [u] della hypsilon in alcuni termini come χρυσάφι, συκέα, εσύ;

b) peculiarità morfologiche, come la permanenza degli infiniti (es. σώζω πει < σώζω ειπείν = “posso dire”, in Grecia μπορώ να πω, e θελέσθαι [te'leste] < θέλει έσεσθαι = “forse”),

c) peculiarità sintattiche, come la formazione del futuro (έννα < έχω να, cfr dialetti italiani meridionali “aggio a”, di fronte a θα < θέλω να, che si usa in Grecia, cfr romeno a vrea + infinito);

d) peculiarità lessicali, come ουν με ['umme] (classico ουν μεν), che significa “sì”, e δεν γε (classico ουδέν γε), che significa “no”.

Collegamenti ad altri siti

Riviste

Hellenismos, rivista telematica per la diffusione della cultura neogreca: www.webitaly.com/hellenismos/welcome.aspLe notizie in greco attico, su Akropolis World News: www.akwn.net

Ta nea-ma, rivista sulla Grecìa Salentina: www.taneama.info

Lingua

L’ODEG è un’associazione che si batte per l’internazionalizzazione della lingua greca (moderna), e pubblica una rivista dal titolo Ελληνική Διεθνής Γλώσσα: www.odeg.grUn sito che insegna il greco biblico, con lezioni in formato PDF: www.inthebeginning.org

Hellenikon Idyllion insegna a parlare la lingua classica in Grecia: www.idyllion.gr

Il lessico grecanico, progetto dell’Università di Patrasso (contiene anche materiale registrato): www.wcl2.ee.upatras.gr/Project/Grec/index.html

Strumenti didattici per l’apprendimento del greco, antico: www.polyglotte.org/grec-ancien.html e moderno: www.polyglotte.org/grec-moderne.html

Dizionario in linea inglese-greco: www.in.gr/dictionary/lookup.asp

Abnet, ο κόμβος της ελληνικής γλώσσας (in greco): abnet.agrino.org

Έπος, la mailing-list in greco classico: groups.yahoo.com/group/Graece

La tesi del dott. Nicholas, ricca di spunti interessanti sui vari dialetti greci: www.tlg.uci.edu/~opoudjis/Work/thesis.html

Letteratura

Numerosi testi, soprattutto poesie, sono raccolti nel sito di Wordtheque: www.wordtheque.com/owa-wt/new_wordtheque.wcom_literature.literaturea_page?lang=EL&letter=A&source=search&page=1Storia della letteratura bizantina (in inglese): www.byzantine.nd.edu/krumbacher.pdf

Testi antichi di varie epoche, originali e in traduzione, in formato PDF, nel sito dell’Università York di Toronto: www.yorku.ca/inpar/Greek.html

La Bibbia dei Settanta e il Nuovo Testamento in greco, in formato PDF: www.cnrs.ubc.ca/greekbible, www.bibles.org.uk/pdf/bibles/gnt.pdf

Il Nuovo Testamento in greco con traduzione interlineare in tedesco: bibel.myvnc.com/index2.html

Minoranze

Il sito dedicato alle minoranze ellenofone d’Italia: www.grikamilume.comUn sito sulle minoranze etniche della Calabria, fra cui i Greci: tismappe.calabriaweb.it/MinoranzeLinguistiche/index.html

Il sito di Filippo Violi, direttore dell’IRSSEC (Istituto Regionale Superiore di Studi Ellenofoni della Calabria): digilander.libero.it/grecanici

La comunità di Mariupol, In Ucraina: azov.nostos.gr

Tele Rama trasmette I fonì tis Grecìa, telegiornale in griko, alle 17.15, con replica alle 24.00, 6.50 e 9.00: www.tele-rama.it

Contattatemi!

Chi necessitasse di ulteriori informazioni sulla lingua greca nonché di traduzioni dal greco in italiano, mi contatti.© Massimiliano Distaso 2002