L'UTILIZZAZIONE DELLE CONDOTTE ADDUTTRICI

ACQUEDOTTISTICHE FUNZIONANTI A GRAVITA' PER PRODURRE ENERGIA ELETTRICA

Una modalità da non trascurare

per la produzione di energia elettrica dagli acquedotti è

senza dubbio quella inerente lo sfruttamento delle condotte di

adduzione che in molte servizi idrici effettuano il trasporto

di ingenti volumi a notevoli distanze e con dislivelli anch'essi

notevoli. Tipici esempi sono gli acquedotti che vengono alimentati

dai bacini artificiali di alta montagna posti lontano decine di

chilometri e a quote altimetriche di centinaia di metri maggiori

rispetto a quelle di consumo dell'acqua.

Bisogna però rilevare come di norma negli impianti già

realizzati non sussistano, almeno in linea teorica, possibilità

di funzionamento delle macchine di produzione idroelettrica per

il motivo semplicissimo che tutto il carico disponibile all'origine

viene dissipato nel trasporto dell'acqua fino al serbatoio di

arrivo. Ciò dipende dalle modalità correnti di progettazione

delle condotte stesse che, per ovvi motivi di economia nella costituzione

delle opere, prevedono che il carico disponibile sia totalmente

impiegato senza lasciare alcunché disponibile per altri

fini che non siano quelli prettamente acquedottistici.

Per rendere meglio comprensibili i concetti consideriamo l'esempio

di una condotta singola di adduzione del diametro di 80 cm, lunga

Km 10 che deve alimentare, con una portata assolutamente costante

per tutta l'annata tipo di 1,70 mc/sec, un serbatoio posto in

basso e ad un dislivello di circa 150 m esattamente corrispondenti

alle perdite di carico in gioco e quindi con nessun carico residuo.

Per gli scopi qui ricercati di produzione elettrica è necessario

modificare la condotta di adduzione e lo si può fare in

vario modo a seconda dei risultati che si vuole ottenere. Nel

caso si volessero seguire le modalità normalmente in uso

negli impianti idroelettrici si dovrebbe sostituire tale condotta

con un canale a pelo libero che, con una perdita di carico totale

di pochi metri per tutta l'estensione dei 10 Km, consentirebbe

di immettere nel serbatoio la richiesta portata di 1.70 mc/sec

ed al tempo stesso di produrre energia elettrica in notevole quantità

grazie ad un salto utile finale che in tale ipotesi ammonterebbe

a oltre145 metri. Ovviamente si tratta di una soluzione che non

è nemmeno ipotizzabile vista la normale conformazione dei

luoghi. Per ottenere comunque buoni risultati sarà sufficiente

aumentare il diametro, in origine pari a 80 cm sufficienti al

solo trasporto idrico. Ne deriva una struttura che ad una notevole

semplicità costruttiva contrappone complesse modalità

di esercizio con delle incognite di base.

E' ben noto come, al fine dare stabilità e sicurezza all'esercizio,

il salto utile dei normali impianti idroelettrici sia utilizzato

tramite una condotta forzata idraulicamente indipendente dal canale

di adduzione che funziona a pelo libero ed inoltre come sia sempre

presente la vasca di carico o di espansione posta in testa alla

condotta forzata stessa e che contribuisce in tal senso e molto

efficacemente con il notevole volume d'acqua ivi sempre presente.

Le cose sono totalmente diverse e più complesse nel caso

in questione essendo possibile derivare dalla lunga condotta in

pressione indifferentemente grandi portate con carichi esigui

oppure portate modeste con carichi molto elevati, il tutto in

funzione delle modalità di regolazione adottate ma comunque

con pericolo di instabilità di funzionamento.

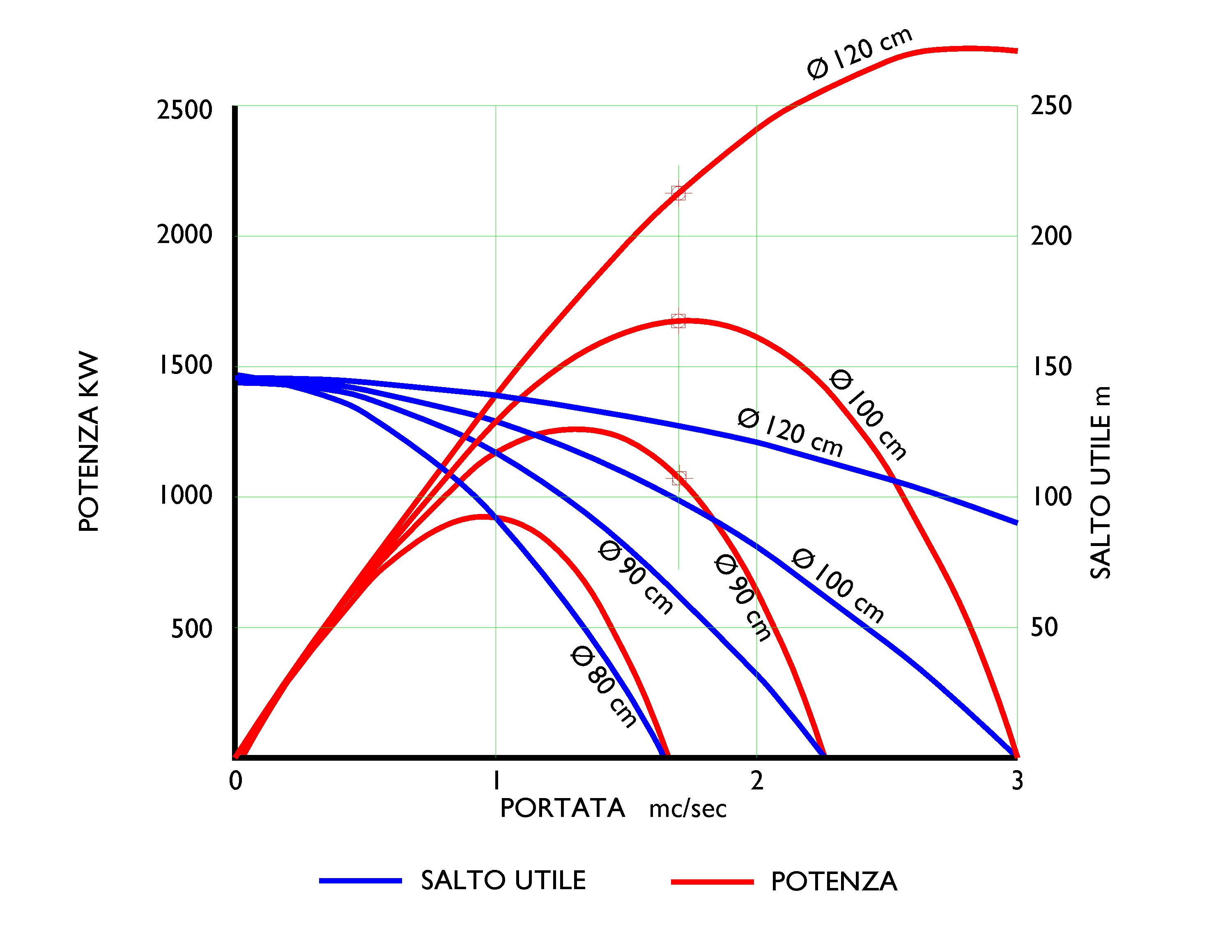

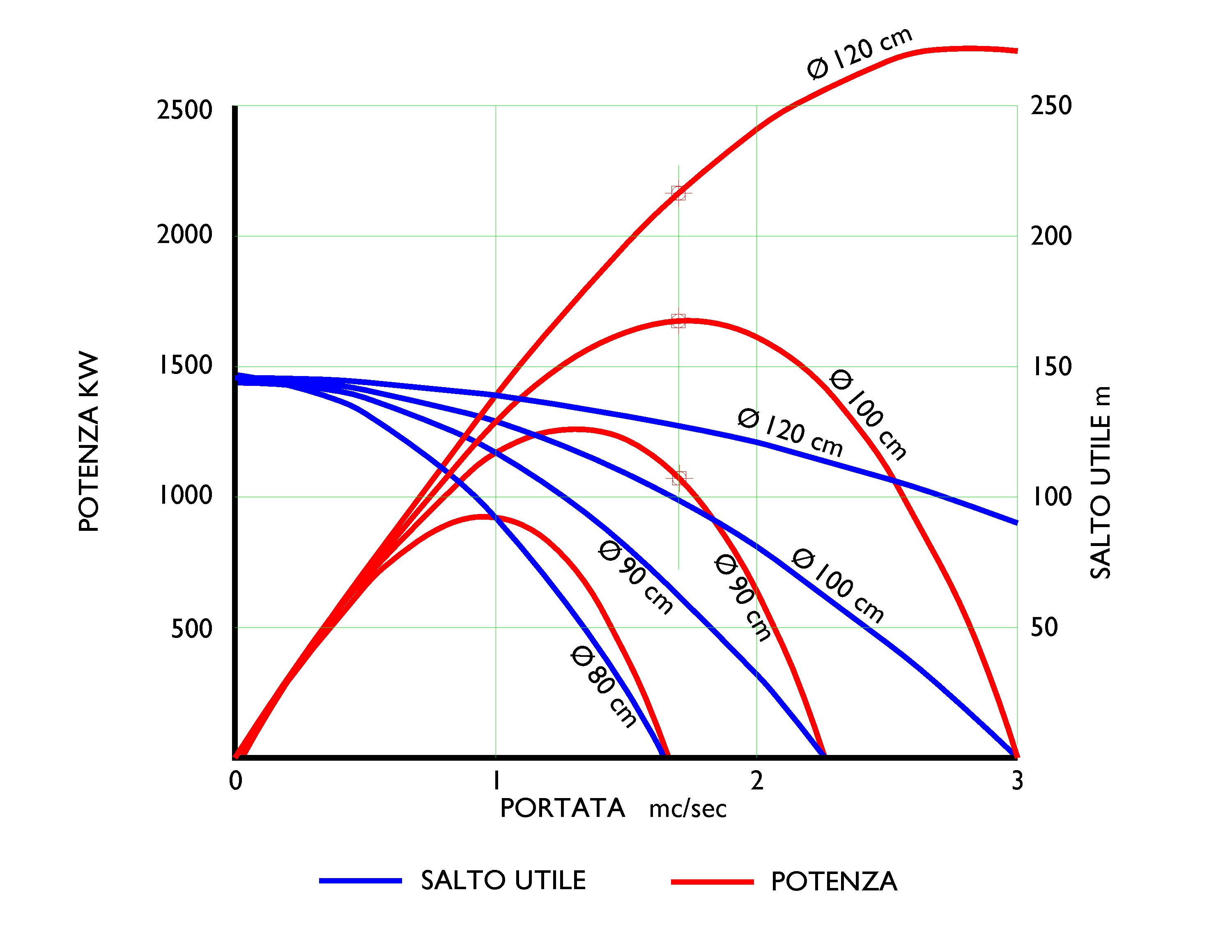

Per una buona conoscenza del problema viene qui esaminato il comportamento

di una serie di condotte di diametro via via crescente determinando

perdita di carico, carico idraulico disponibile e potenza risultanti

per portate variabili da zero al valore massimo adducibile.

I dati principali sono elencati nelle tabelle 1, 2 e 3 allegate

mentre il diagramma della figura n. 1 riguarda la rappresentazione

grafica dei salti idraulici e della producibilità elettrica

per tubazioni di diametro variabile da 80 cm ad 1,2 m.

TABELLA 1 = DATI DI FUNZIONAMENTO DELLA

CONTOTTA DI ADDUZIONE DEL DIAMETRO DI m 0.90

|

DIAMETRO |

PORTATA |

PERDITA CARICO |

VELOCITÀ |

PERDITA CARICO TOTALE (KM10) |

SALTO UTILE |

POTENZA |

|

M |

MC/SEC |

M/KM |

M/SEC |

M |

M |

KW |

|

0,90 |

0,200 |

0,113 |

0,177 |

1,129 |

43,871 |

287,742 |

|

0,90 |

0,500 |

0,706 |

0,442 |

7,056 |

137,945 |

689,723 |

|

0,90 |

1,000 |

2,822 |

0,884 |

28,222 |

116,778 |

1167,780 |

|

0,90 |

1,500 |

6,350 |

1,326 |

63,500 |

81,501 |

1222,508 |

|

0,90 |

2,000 |

11,289 |

1,768 |

112,888 |

32,112 |

642,240 |

|

0,90 |

2,200 |

13,659 |

1,945 |

136,594 |

8,406 |

184,921 |

TABELLA 2= DATI DI FUNZIONAMENTO DELLA CONTOTTA DI ADDUZIONE DEL

DIAMETRO DI m 1.00

|

DIAMETRO |

PORTATA |

PERDITA CARICO |

VELOCITÀ |

PERDITA CARICO TOTALE (KM10) |

SALTO UTILE |

POTENZA |

|

M |

MC/SEC |

M/KM |

M/SEC |

M |

M |

KW |

|

1,00 |

0,200 |

0,064 |

0,255 |

0,644 |

144,356 |

288,713 |

|

1,00 |

0,500 |

0,402 |

0,637 |

4,023 |

40,978 |

704,888 |

|

1,00 |

1,000 |

1,609 |

1,274 |

16,090 |

28,910 |

1289,100 |

|

1,00 |

1,500 |

3,620 |

1,911 |

36,203 |

108,798 |

1631,963 |

|

1,00 |

2,000 |

6,436 |

2,548 |

64,360 |

80,640 |

1612,800 |

|

1,00 |

2,500 |

10,056 |

3,185 |

100,563 |

44,438 |

1110,938 |

|

1,00 |

3,000 |

14,481 |

3,822 |

144,810 |

0,190 |

5,700 |

\

TABELLA 3= DATI DI FUNZIONAMENTO DELLA CONTOTTA DI ADDUZIONE DEL

DIAMETRO DI m 1.20

|

DIAMETRO |

PORTATA |

PERDITA CARICO |

VELOCITÀ |

PERDITA CARICO TOTALE (KM10) |

SALTO UTILE |

POTENZA |

|

M |

MC/SEC |

M/KM |

M/SEC |

M |

M |

KW |

|

1,20 |

0,200 |

0,024 |

0,177 |

0,243 |

144,757 |

289,513 |

|

1,20 |

0,500 |

0,152 |

0,442 |

1,521 |

143,479 |

717,394 |

|

1,20 |

1,000 |

0,609 |

0,884 |

6,085 |

138,915 |

1389,150 |

|

1,20 |

1,500 |

1,369 |

1,326 |

13,691 |

131,309 |

1969,631 |

|

1,20 |

2,000 |

2,434 |

1,768 |

24,340 |

120,660 |

2413,200 |

|

1,20 |

2,500 |

3,803 |

2,210 |

38,031 |

106,969 |

2674,219 |

|

1,20 |

3,000 |

5,477 |

2,653 |

54,765 |

90,235 |

2707,050 |

Risulta molto interessante l'andamento

della producibilità in funzione della portata addotta che,

in tutte le condotte esaminate, presenta valore zero Kw nel punto

iniziale a portata nulla ed in quello finale nel quale la portata

è massima ma tutto il carico è dissipato per il

suo trasporto, ma presenta soprattutto un culmine mediano di alta

produttività preceduto e seguito da brevi tratti a tracciato

sub orizzontale nei quali la produzione stessa si mantiene su

valori prossimi a quello massimo per una escursione abbastanza

notevole. E' su detto elemento ad alta resa idroelettrica che

è opportuno concentrare l'attenzione poiché se ne

possono ricavare indicazioni molto utili per la definizione della

soluzione ottimale.

La lista dei valori massimi di producibilità idroelettrica

è approssimativamente quella riportata nella seguente tabella

n. 4. Si nota immediatamente che, scartati i diametri 0.80 m e

0.90 m ed inoltre 1.20 m perché atti soltanto a trasportare,

ovviamente entro l'area di funzionamento ottimale, portate rispettivamente

inferiori e superiori di quella dell'esempio, la soluzione migliore

è senza dubbio quella con condotta da un metro di diametro.

Oltre a consentire lo sfruttamento del carico disponibile con

la massima producibilità elettrica ( portata 1.70 mc/sec,

salto utile m 98 e potenza KW 1670) essa

consente di modificare la portata da 1.30 a 2.10 mc/sec senza

apprezzabili variazioni di potenza il che consente di ottenere

quella stabilità effettiva di funzionamento e risolvere

quindi il problema di regolazione prima posto.

TABELLA 4= DATI CARATTERISTICI DELL'AREA

A FUNZIONAMENTO OTTIMALE PER I VARO DIAMETRI

|

Diametro condotta |

Punto di inizio area ottimale |

Punto di fine area ottimale |

Produzione idroelettrica

media KW |

|

|

Portata

mc/sec |

Carico utile m |

Portata

mc/sec |

Carico utile m |

|

|

0.80 m |

0.90 |

102 |

1.10 |

81 |

900 |

|

0.90 m |

1.00 |

117 |

1.60 |

73 |

1170 |

|

1.00 m |

1.30 |

118 |

2.10 |

74 |

1530 |

|

1.20 m |

2.50 |

107 |

3.50 |

85 |

2670 |

Fig. 1 = GRAFICO DI FUNZIONAMENTO PER

VARI DIAMETRI E PER TUTTA L'ESCURSIONE DI PORTATA

Le considerazioni conclusive sullo sfruttamento delle condotte

adduttrici degli acquedotti possono essere riepilogate come segue.

Esistono sicuramente delle situazioni molto favorevoli per la

produzione idroelettrica derivante da un razionale sfruttamento

dei carichi idrici però sussistono notevoli problemi di

regolazione degli impianti che, essendo costituiti da condotte

singole funzionanti in pressione, sono privi dei dispositivi di

stabilizzazione come le vasche di carico, le condotte forzate

idraulicamente separate dall'adduzione che sono generalmente adottate

negli impianti del genere. Per ovviarvi occorre una oculata scelta

delle condotte di adduzione che devono presentare una caratteristica

particolare prima definita "area ottimale a funzionamento

costante" ed inoltre delle apparecchiature automatiche di

regolazione che tramite opportuni dispositivi elettro-meccanici

come ad esempio una accurata modulazione della inclinazione delle

pale o del distributore della turbina assicurino piena stabilità

di funzionamento.

Vai all'indice