LA RAZIONALIZZAZIONE DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE

D'ACQUA POTABILE A SOLLEVAMENTO MECCANICO

UN ESEMPIO REALE

1. PREMESSA

Viene descritto sommariamente un complesso acquedottistico nel

quale sono adottati alcuni dei criteri fondamentali di razionalizzazione

propugnati nel presente sito.

Chi scrive ha collaborato alla progettazione, alla costruzione

ed anche nell'esercizio delle opere in argomento ma, non essendo

in possesso di copia dei documenti ufficiali, nella descrizione

che segue, deve attingere solo ai ricordi della attività

svolta. Alcuni degli elementi che saranno riportati potranno pertanto

differire da quelli reali senza però che vengano per questo

a mancare gli scopi della nota che sono quelli di dare le indicazioni

di massima dei risultati che si possono ottenere da opere acquedottistiche

razionalmente concepite.

2. CARATTERISTICHE GENERALI

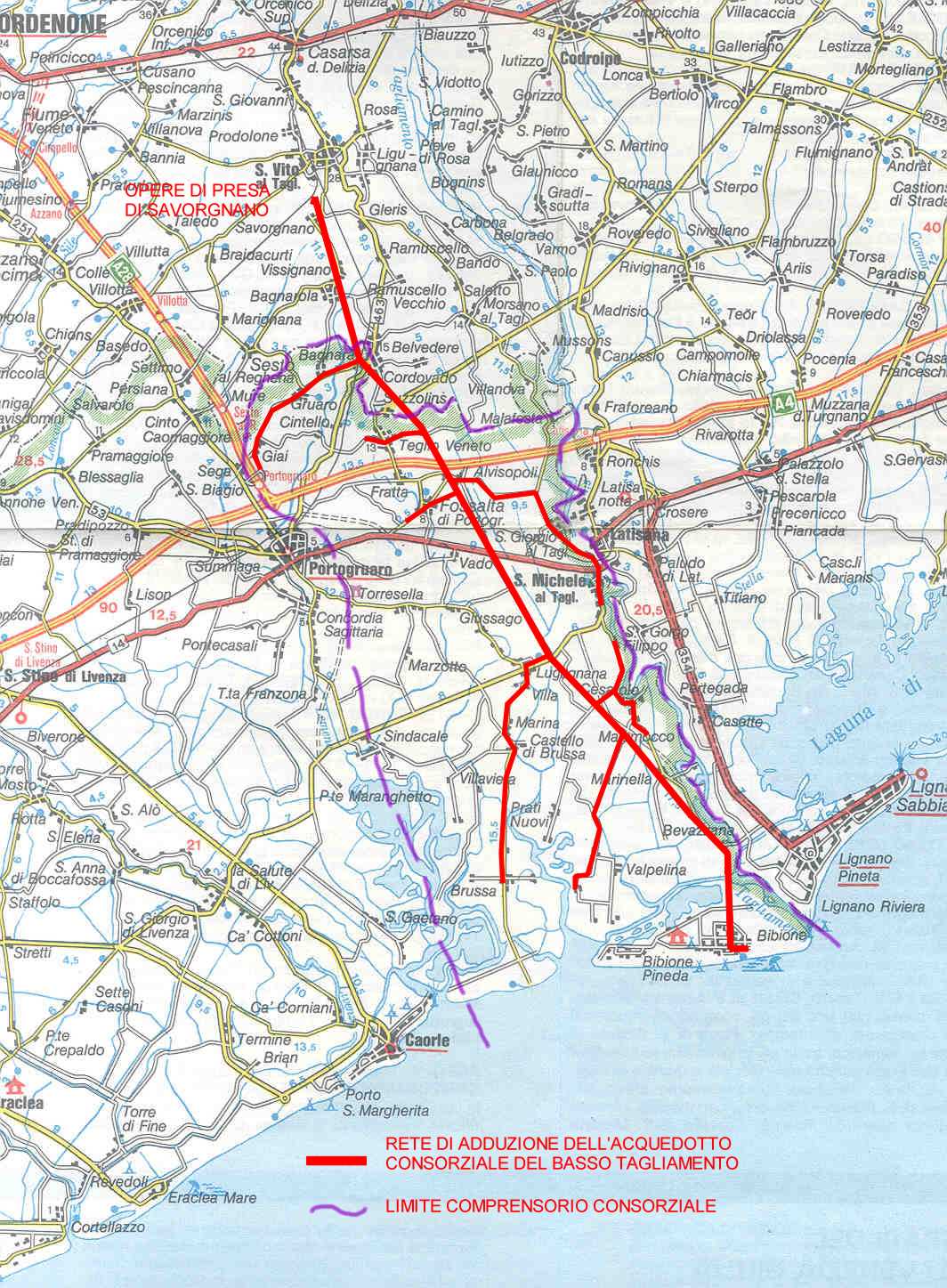

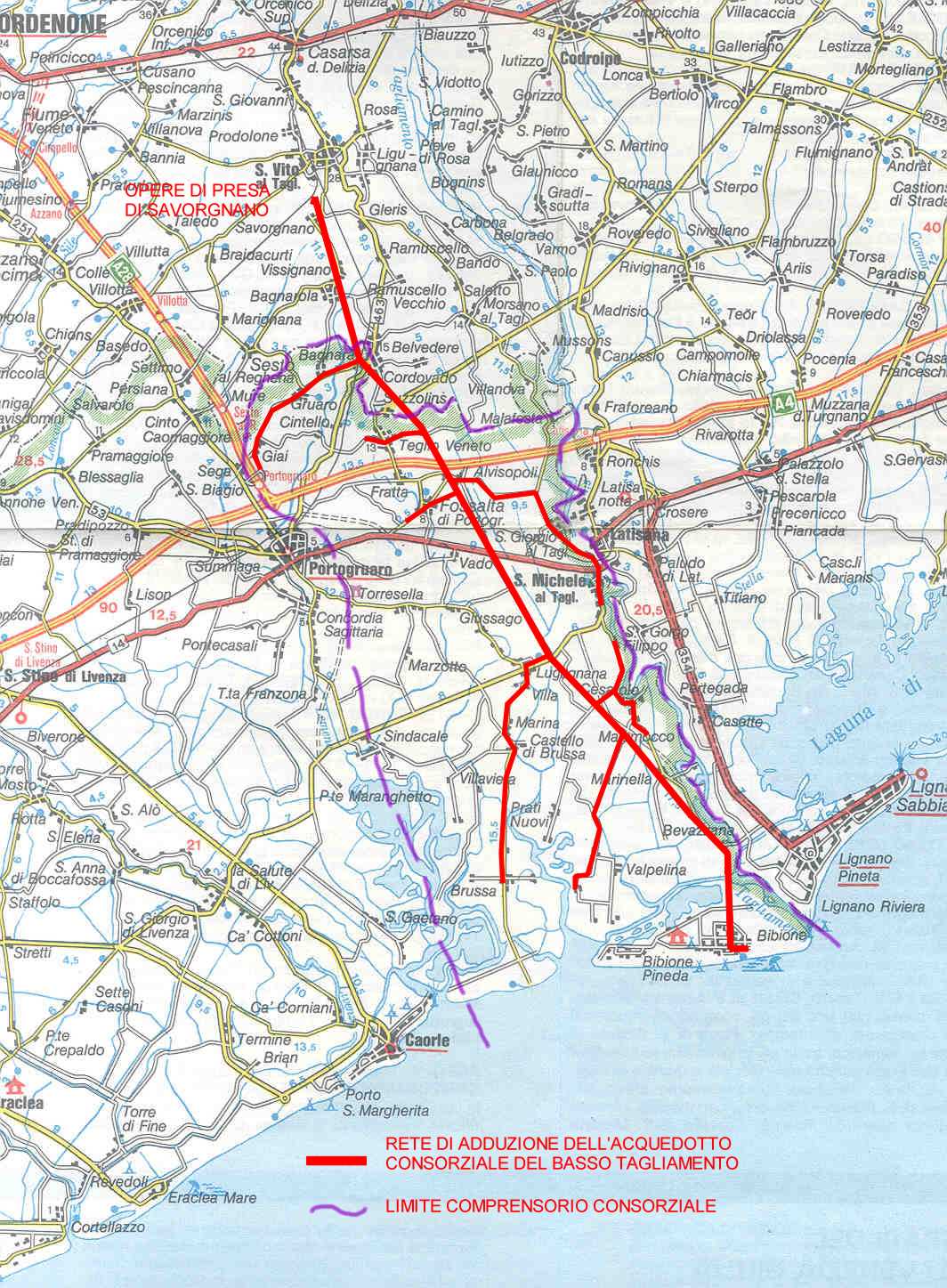

L'acquedotto Consorziale del Basso Tagliamento

con sede a Fossalta di Portogruaro (VE), oggi facente parte di

un consorzio più vasto, al momento della sua costituzione

e fino a pochi anni or sono cioè per tutto il periodo cui

si riferisce la presente nota, comprendeva le opere di presa,

adduzione e distribuzione d'acqua potabile per l'alimentazione

di un vasto territorio e precisamente i comuni di Teglio Veneto,

Gruaro, Portogruaro (in parte), S.Giorgio al Tagliamento e S.

Michele al Tagliamento in provincia di Venezia. Caratteristica

saliente era quella di essere rifornito dalla falda artesiana

di Savorgnano in Comune di S. Vito al Tagliamento (Pordenone)

sita quindi a nord e fuori del comprensorio di sua competenza

e di avere il più importante abitato da alimentare, cioè

il centro turistico balneare di Bibione sito all'estremità

sud del comprensorio medesimo, in Comune di S. Michele e ad una

distanza di ben 45 Km circa dalle fonti citate di Savorgnano.

Si tratta quindi di una situazione che si presentava, dal punto

di vista acquedottistico, particolarmente difficile essendo da

servire molti comuni di piccole e piccolissime dimensioni disseminati

uniformemente in un vasto territorio ed un grosso centro posto

alla sua estremità sud con caratteristiche particolari

visto che contava una popolazione stabile di soli 3000 abitanti

ma una turistica limitata alla stagione estiva e destinata a raggiungere

le 150.000 presenze.

Prevedere

che un territorio come quello descritto fosse alimentato da un

acquedotto di tipo tradizionale e cioè dimensionato sic

et sempliciter per la portata di punta estiva avrebbe significato

costruire e gestire opere imponenti sfruttate appieno solo per

il breve periodo estivo nel mentre per la maggior parte dell'anno

si sarebbero riscontrati seri inconvenienti alla rete ( eccessiva

pressione, inutile dispendio energetico e maggiori perdite occulte

di rete, ecc.) causati dalla richiesta idrica normalmente molto

bassa. La soluzione scelta ha invece consentito di ottenere risultati

brillanti non solo per le sue caratteristiche di grande flessibilità

nel normale esercizio che le consente di fronteggiare la punta

estiva tramite un funzionamento della sua centrale principale

eccezionalmente spinto ma limitato nel tempo ma anche perché

la loro realizzazione, forzatamente protratta negli anni, è

stata opportunamente adeguata alla lenta ma continua crescita

del territorio servito e quindi dell'utenza quale si riscontrava

man mano che procedeva l'avanzamento dei lavori.

Prevedere

che un territorio come quello descritto fosse alimentato da un

acquedotto di tipo tradizionale e cioè dimensionato sic

et sempliciter per la portata di punta estiva avrebbe significato

costruire e gestire opere imponenti sfruttate appieno solo per

il breve periodo estivo nel mentre per la maggior parte dell'anno

si sarebbero riscontrati seri inconvenienti alla rete ( eccessiva

pressione, inutile dispendio energetico e maggiori perdite occulte

di rete, ecc.) causati dalla richiesta idrica normalmente molto

bassa. La soluzione scelta ha invece consentito di ottenere risultati

brillanti non solo per le sue caratteristiche di grande flessibilità

nel normale esercizio che le consente di fronteggiare la punta

estiva tramite un funzionamento della sua centrale principale

eccezionalmente spinto ma limitato nel tempo ma anche perché

la loro realizzazione, forzatamente protratta negli anni, è

stata opportunamente adeguata alla lenta ma continua crescita

del territorio servito e quindi dell'utenza quale si riscontrava

man mano che procedeva l'avanzamento dei lavori.

Le opere ed il loro esercizio sono state, molto opportunamente,

suddivise in tre fasi ben distinte:

- Prima fase con funzionamento interamente a gravità evitando

quindi il pompaggio dell'acqua all'origine. Come si vedrà

più avanti la favorevole posizione altimetrica delle fonti,

la risalienza naturale della falda artesiana di Savorgnano ed

un appropriato dimensionamento delle opere hanno consentito di

svolgere per circa 10 anni l'alimentazione dell'utenza praticamente

senza spese di esercizio. E' questo un aspetto economico importante

per un Ente di gestione che nel suo primo periodo di attività

è gravato da imponenti spese e privo di grandi introiti

per vendita d'acqua.

- Seconda fase limitata a circa metà; territorio ed attuata

con sollevamento alla fonte per una prevalenza di circa 30 m e

portata massima 100 l/s;

- Terza ed ultima fase messa in atto allorcchè la rete ha

assunto la sua estensione quasi totale con arrivo a Bibione.ed

attuata con sollevamenti dell'acqua molto variegati in funzione

del fabbisogno reale e cioè notturno invernale a gravità,

nelle punte giornaliere invernali con le pompe di prima fase e

nelle punte estive con pompe a velocità variabile, pressione

di pompaggio da 30 a 110 m e portata variabile da 100 a 600 l/sec.

Come si può vedere gli impianti,

nella terza fase descritta e cioè per circa 20 anni, hanno

potuto contare su un funzionamento diversificato con utilizzazione

degli impianti sempre adeguata alle richieste reali dell'utenza

ed assicurando in ognuna delle possibili e variabilissime situazioni

una consegna dell'acqua all'utenza con pressioni e portate sempre

ottimali e quindi senza alcun dispendio energetico e contenendo

al massimo le perdite occulte d'acqua.

3. COSTITUZIONE DEGLI IMPIANTI

3.1. LE OPERE DI PRESA E SOLLEVAMENTO

DI SAVORGNANO

La prima delle operazioni eseguite è

stata la terebrazione di n. 6 pozzi artesiani in località

Savorgnano di S. Vito al Tagliamento (PN). Determinante infatti

per il futuro del consorzio era verificare se nella realtà

si poteva disporre di una portata sufficiente per coprire il fabbisogno.

I risultati sono apparsi subito lusinghieri. I pozzi erano in

grado di dare un quantitativo superiore alle aspettative di ottima

acqua naturalmente potabile, fresca ed inoltre con una pressione

idrostatica di ben 7 metri sopra il suolo ridotta a 1 metro per

la portata massima. Ciò ha consentito di procedere alla

progettazione esecutiva delle opere e tra di esse alla centrale

di sollevamento di Savorgnano destinata a costituire il cuore

di tutto il complesso acquedottistico. La sua costruzione è

stata suddivisa, in congruenza con le tre fasi di esercizio prima

citate, in tre lotti. Il primo di essi comprendeva la sola vasca

di carico nella quale confluivano i collettori dei pozzi alimentanti,

direttamente a gravità e quindi senza alcun intervento

meccanico la prima parte della condotta adduttrice principale

e delle reti di distribuzione dei centri di Teglio Veneto, Gruaro

e Fossalta di Portogruaro ad essa collegati direttamente e cioè

senza interposizione di alcuna struttura idrica particolare come

serbatoi di accumulo o centrali di sollevamento. La posizione

altimetrica della zona pozzi e la loro naturale risalienza consentivano

di effettuare, senza alcun sollevamento meccanico, il rifornimento

idrico dei centri elencati fino ad una portata massima di circa

25 l/s più che sufficienti per alimentare il modesto numero

di utenti in quel tempo allacciati. In seconda fase, venendo ad

aumentare la richiesta idrica dell'utenza, la centrale è

stata ampliata e si è proceduto alla installazione di due

piccole pompe centrifughe funzionanti in parallelo ed in grado

di sollevare ed immettere direttamente nella condotta adduttrice

una portata massima di 100 l/s ad una pressione di circa 30 m.

Queste pompe sono rimaste attive anche nel prosieguo di tempo

in quanto riservate ad intervenire anche alla data attuale per

coprire i periodi di basse portate notturne soprattutto dei mesi

invernali. Infine la centrale è stata completata quando

la rete di adduzione è giunta fino all'estremo sud cioè

a Bibione, importante centro balneare che, fino ad allora, era,

per quanto riguarda rifornimento idropotabile, in condizioni assai

precarie.

E' facile capire come una centrale come quella in argomento destinata

ad alimentare un territorio caratterizzato da consumi assai modesti

per tutto l'anno ma con una richiesta d'acqua elevatissima concentrata

in un breve periodo estivo e per di più localizzata nell'estremità

opposta del comprensorio e cioè ad una distanza di circa

45 Km poneva dei problemi non facili da risolvere razionalmente

Le difficoltà erano accresciute dal fatto che nella progettazione

degli impianti doveva essere considerata attentamente la situazione

reale del comprensorio in tutti i suoi vari aspetti, dalla favorevole

posizione altimetrica dei pozzi situati in una zona posta a circa

25 m più in alto della quota media del territorio da servire,

agli inconvenienti derivanti dal lungo periodo che sarebbe inevitabilmente

occorso per la completa realizzazione delle opere con tutte le

conseguenze che da ciò derivava al servizio idrico.

Bisogna anche tener presente che all'epoca dei lavori in oggetto

(anni settanta) non era ancora nota la tecnologia elettronica

oggi diffusissima e basata sugli inverter che rende estremamente

facile la regolazione della velocità di rotazione dei motori

elettrici e quindi l'adozione di pompe a giri variabili. Per risolvere

i citati problemi tecnici , si decise ugualmente di equipaggiare

la centrale con due sole pompe (una di riserva all'altra) particolari

per quei tempi in quanto in grado comunque di immettere in condotta

una portata variabile da un minimo di 100 l/sec ad una pressione

di soli 30 m ad un massimo di ben 600 l/sec con prevalenza di

110 m.. Tale risultato si potè raggiungere equipaggiando

le due pompe con motori a corrente continua la cui velocità

poteva essere regolata variando semplicemente la tensione della

corrente di alimentazione ma creando non poche complicazioni nei

quadri di comando e controllo. Si deve però dire che le

due macchine installate, pur se da considerarsi ora come assolutamente

superate nella tipologia, hanno svolto egregiamente il loro compito

per 30 anni e lo stanno svolgendo tuttora senza inconvenienti

di sorta.

Altro risultato notevole per l'epoca di cui si discute è

quello della regolazione automatica della centrale. Si tratta

di un impianto che doveva modulare in continuazione le proprie

condizioni di lavoro non solo utilizzando a seconda delle circostanze

una delle tre possibili situazioni di base e cioè per portate

bassissime il proprio carico idrostatico, per portate medio-basse

le due pompe piccole ed infine per portate elevate una delle due

pompe grosse a velocità variabile ma anche, in quest'ultimo

caso, regolando la velocità di rotazione in modo da aumentare

o diminuire portata e pressione di pompaggio in funzione delle

richieste di rete. Poiché all'epoca dei lavori era appena

uscito il primo personal computer, praticamente quel giocattolo

che allora ha fatto sognare molti giovani e cioè l'Apple

II, si è pensato di assegnare al giocattolo stesso il compito

di controllo e comando della centrale di Savorgnano. Si deve dire

che anche questa scelta si è dimostrata vincente in quanto

il sistema ha funzionato per 20 anni egregiamente.

In pratica la centrale era dotata di un venturimetro che rilevava

con continuità la portata in uscita e la trasmetteva al

PC che, in funzione del suo valore, provvedeva ad imporre del

tutto automaticamente , il passaggio dall'uno all'altro dei tre

sistemi di pompaggio descritti e, durante il funzionamento di

ciascuno di essi, alla regolazione delle pompe. La cosa si rivelava

semplice per portate basse cioè per il funzionamento a

gravità dell'intero sistema in quanto, una volta manovrate

le saracinesche, non c'era altro comando da impartire. Anche il

funzionamento delle due pompe piccole non presentava problemi:

il PC provvedeva a mettere in moto un'altra pompa quando la portata

superava un certo limite prefissato e a fermarla quando scendeva

al disotto di esso. La cosa era invece complessa per le pompe

grosse, ma vedremo che, come accade spesso, le modalità

di regolazione le più semplici, direi quasi banali, sono

state quelle che meglio hanno funzionato. L'impianto era dotato

di due possibilità di regolazione. Adottando la prima di

esse, si imponeva al PC di effettuare, sia pur sotto un attento

controllo di procedura, un aumento nella velocità di rotazione

della pompa allora in funzione, ogni qual volta la portata all'uscita

dalla centrale subiva un aumento superiore ad un determinato valore.

Analogamente ordinava il rallentamento di velocità quando

la portata diminuiva. In questo modo la centrale di Savorgnano

poteva seguire esattamente le richieste dell'utenza potendo passare

da una portata di soli 100 l/sec a ben 600 l/sec mentre contemporaneamente

la pressione aumentava da 30 a 110 m sull'asse tubo, prevalenza

questa necessaria per il recapito dell'acqua fino a Bibione. Il

PC era programmato in modo da effettuare un accurato controllo

delle portate risultanti dopo ogni manovra, provvedendo, se riscontrava

delle anomalie, a modificare le correzioni in corso al fine di

evitare il pericolo di instabilità del sistema che deriva

da questo tipo di regolazione (per dettagli vedere l'articolo

" La regolazione degli impianti di sollevamento degli acquedotti")

Si trattava, in sintesi, di una metodologia di regolazione dell'impianto

atta a soddisfare appieno ed automaticamente, tutte le esigenze

dell'utenza e quindi di un metodo a tutta prima da considerarsi

ideale Si deve invece far rilevare come, per un servizio idrico

corretto ed economico, non debbano essere gli impianti acquedottistici

a dover adattarsi, in ogni evenienza, all'utente bensì

sia opportuno costringere quest'ultimo ad adeguarsi alle disponibilità

idriche, alle migliori condizioni di funzionamento degli impianti

che, per la cause più disparate, possono anche incontrare

difficoltà di vario genere. Quando poi, ed è questa

la condizione raggiunta con la regolazione del secondo tipo di

cui si darà più avanti spiegazione, questi ultimi

risultati si ottengono con una consegna corretta dell'acqua al

domicilio dell'utenza e cioè con portate e pressioni sempre

adeguate alle sue esigenze. si può dire di aver raggiunto

l'optimum. Il metodo di regolazione delle pompe a velocità

variabile di cui si discute consiste nell'imporre, indipendentemente

da ogni fattore esterno, di mezzora in mezzora e per tutte le

24 ore, la velocità di rotazione che la pompa deve assumere

durante la giornata e quindi, giorno per giorno per l'intera settimana.

Quest'ultima, se non intervengono modifiche da parte del personale,

si ripete all'infinito. Come si vede si tratta di una regolazione

basata solo sull'esperienza degli addetti alla gestione che, conoscendo

le esigenze della rete, fanno svolgere alla centrale quelle funzioni

che ritengono più adatte tenuto conto di numerosi fattori

: Ad esempio se la rete è sottodimensionata si può

ovviare alle deficienze che ne derivano abbondando nella pressione

di esercizio; nei periodi di scarsa producibilità delle

fonti, visto e considerato che la portata totale assorbita da

una rete di distribuzione acquedottistica varia sensibilmente

al variare della sua pressione di esercizio, si possono ridurre

le pressioni di esercizio fino ad ottenere le necessarie economie

pur assicurando una corretta consegna dell'acqua all'utenza ecc.-

ecc.

Sulla regolazione in oggetto si devono fare, inoltre, alcune precisazioni.

Se si esaminano le curve portata/pressione manometrica totale

di una pompa al variare della sua velocità di rotazione,

si nota come esse consistano in un fascio di curve quasi parallele

tra di loro, ognuna delle quali rappresenta, per le varie velocità,

gli elementi caratteristici di funzionamento della pompa stessa.

Vi si evince che, per tutto il periodo in cui in cui viene mantenuta

la stessa velocità, la pompa si comporta esattamente come

se essa fosse una normale macchina a giri fissi : può quindi

variare la portata d'acqua sollevata in funzione della pressione

di pompaggio. Quando la sua velocità di rotazione viene

cambiata si assegnano alla pompa le caratteristiche di una nuova

pompa a giri fissi identica alla precedente ma che, girando ad

una diversa velocità, ha una diversa curva caratteristica.

Anche in questo caso e per tutto il periodo in cui permane quest'ultima

velocità la pompa può, in maniera del tutto analoga,

variare la nuova portata sempre in funzione della pressione e

sulla base della propria curva caratteristica. In ognuna delle

situazioni indicate esiste un campo abbastanza vasto entro il

quale la macchina può lavorare con buoni rendimenti meccanici

ed elettrici. Da quanto precede si capisce come il fatto di aver

prefissato per un determinato intervallo di tempo la velocità

di rotazione della pompa, significa aver predefinito per l'intervallo

medesimo dei valori di portata e pressione che non sono tassativi

in quanto sarà la pompa ad adeguarli istante per istante

alle richieste reali della rete variandoli secondo le indicazione

della curva caratteristica valida per quella velocità.

Se a tali prerogative aggiungiamo il fenomeno citato in precedenza

in base al quale la portata assorbita dalla rete di distribuzione

dell'acquedotto si autocorregge al variare della pressione di

funzionamento si capisce come con la regolazione a giri imposti

si possano realmente ottenere buoni risultati. Un esempio potrà

chiarire meglio i concetti.

Supponiamo di conoscere la portata e pressione ideali che alle

ore 10 la centrale dovrebbe avere e che esse siano pari a 250

l/s con una pressione di 35 m. cui corrisponde una velocità

di 2000 giri. Supponiamo anche che l'operatore abbia commesso

un errore fissando una velocità di soli 1900 giri., velocità

che la pompa assumerà allo scoccare delle ore 10 senza

naturalmente riuscire a dare la richiesta portata di 250 l/s.

Essa, viste le maggiori richieste di portata della rete, tenderà

ad avvicinarsene a scapito della pressione di esercizio che invece

di 35 m sarà ad esempio di soli 30 m. In virtù del

fenomeno prima descritto, la minor pressione provoca allora in

rete un calo della richiesta d'acqua per cui la stabilità

di regolazione sarà presto raggiunta, ad esempio con 240

L/s ad una pressione di 32 m. Esaminiamo ora l'ipotesi opposta

e cioè che l'operatore abbia commesso un errore in eccesso

predisponendo per le ore 10 una velocità di 2100 giri al

minuto. In tale evenienza la pompa costringerà l'utenza

ad aumentare il consumo e la stabilità potrà ad

esempio essere trovata a 260 l/sec e pressione a 38 m. Si potrà

constatare come , nell'esempio, l'utenza sia sempre soddisfatta

rientrando l'errore di funzionamento entro normali limiti di tolleranza,

con delle anomalie che, in pratica, non sono nemmeno avvertite

dall'utente, ma con una differenza sostanziale: mettere a disposizione

dell'ente gestore due possibilità da adottare a seconda

dei casi. La prima che consente di trarre una economia sia nei

consumi energetici di sollevamento sia nella portata assorbita

dalla rete che risulteranno ambedue più contenute, la seconda

che dà la possibilità di migliorare il servizio

idrico per la maggior pressione di consegna dell'acqua all'utente,

a prezzo di un dispendio energetico e di un consumo idrico più

elevati. Si capisce da questo esempio come siano possibili, tramite

una accorta programmazione delle velocità orarie, consistenti

economie energetiche soprattutto nei momenti di basse e bassissime

portate. Durante la notte, quando i consumi dell'utenza sono quasi

nulli, si può imporre una bassa velocità della pompa

e quindi ridurre notevolmente la pressione di esercizio ottenendo

il vantaggio di una minor spesa energetica di sollevamento e minori

perdite occulte di rete. Invece di giorno e soprattutto nei periodi

estivi nei quali la richiesta idrica è notevole, è

possibile abbondare nella pressione al fine di dare il massimo

comfort. Due sono i problemi che deve affrontare il personale

addetto: far lavorare la pompa entro i limiti di buoni rendimenti

meccanici, e contenere i consumi entro la disponibilità

reale delle fonti e degli impianti. Ambedue devono essere risolti

con una attenta programmazione delle velocità di rotazione

della pompa ottenuta sperimentalmente verificando settimana per

settimana i risultati in fatto di soddisfacimento dell'utenza,

di consumo energetico, di disponibilità delle fonti, di

perdite occulte soprattutto notturne ecc. ecc.: Anche il bilancio

economico del Consorzio risente della programmazione oraria in

quanto una utenza servita con pressioni di esercizio elevate tende

a consumare più acqua di quella con pressioni ridotte al

minimo. Ne risultano maggiori introiti per vendita d'acqua ma

maggiori spese energetiche e maggiori perdite di rete.

Tutte le verifiche descritte ed i vantaggi che ne possono derivare,

non ultimo il citato controllo dei rendimenti meccanici, non sussistono

con la regolazione automatica del primo tipo mediante la quale

si ordina semplicemente al sistema di seguire le richieste d'utenza

qualunque esse siano In tal caso, pur risultando comunque e sempre

soddisfatta l'utenza, può accadere di rifornirla con pressioni

inutilmente elevate, di far lavorare la pompa fuori rendimento,

non realizzare le economie notturne, non ovviare ad eventuali

deficienze di rete ecc. ecc.

Nella pratica di esercizio reale si è potuto constatare

che l'aver adottato per oltre un ventennio il sistema di regolazione

del secondo tipo cioè quello a giri imposti stagione per

stagione ha ottenuto buoni risultati e reso possibile la risoluzione

di numerosi problemi inerenti soprattutto la continua variazione

di consistenza delle reti costruite per lotti successivi , la

grave deficienza iniziale della rete di distribuzione di Bibione,

che ha visto il nuovo acquedotto consorziale limitarsi per un

lungo periodo ad integrare gli obsoleti acquedotti preesistenti

con tutti i problemi tecnici che ciò ha comportato.

In definitiva l'intervento del personale di servizio è

consistito esclusivamente nel fissare quelle velocità di

rotazione della pompa che l'annata precedente aveva confermato

come valide per ciascuna stagione, e nell'apportare, in qualche

caso , degli interventi correttivi , nel corso dei controlli che

settimanalmente devono comunque farsi alla centrale. La grande

elasticità degli impianti ha fatto il resto . Soprattutto

durante i periodi di forti consumi che sono quelli più

difficili da gestire, si è visto che pompe molto grosse

come quelle di Savorgnano grazie alla loro curva caratteristica

portata/pressione poco pendente, possiedono una grande adattabilità

alle richieste della rete alimentata e possono, per una medesima

velocità di rotazione, variare notevolmente la portata

sollevata senza che la pressione manomentrica totale abbia, per

questo, subire grandi cambiamenti rispetto quella auspicata

A chiusura delle spiegazioni sulla regolazione dell'impianto di

Savorgnano e volendo definire sinteticamente i due sistemi di

regolazione prima descritti si potrebbe dire che il primo è

un sistema tutta tecnologia e che pertanto è perfetto ma

freddo, insensibile alle bizze e ai difetti del comprensorio mentre

il secondo è un sistema umano, vivo che consente al personale,

venuto a contatto giorno per giorno con la reale situazione dell'approvvigionamento

idrico di un territorio così vasto e variegato, di procedere

con continuità ai necessari adeguamenti ottenendo, alla

fine, non un casuale ma ragionato ed ottimale uso degli impianti.

Una ulteriore notizia sulla reale consistenza della centrale di

Savorgnano che può risultare di un qualche interesse è

quella relativa alle caratteristiche del pompaggio diretto in

rete e dei colpi d'ariete che tale sistema inevitabilmente trasmette

in condotta. A tale riguardo si deve subito dire che il problema

non è in pratica mai esistito pur non essendo mai state

installate le casse d'aria che il progetto originario prevedeva.

I buoni risultati ottenuti sono da attribuirsi alla presenza di

un by-pass con valvola di ritegno di grande diametro e munita

di contrappeso, la quale, aprendosi da sola, consentiva, al momento

dello stacco delle pompe per mancanza di corrente, di alimentare

la rete in diretta dai collettori dei pozzi e quindi di annullare

l'inconveniente più grave che è quello che si verifica

in tali occasioni. Senza interruzione di corrente elettrica nessun

problema può derivare agli impianti in quanto tutte le

pompe si avviano e si arrestano a bocca chiusa con successiva

apertura graduale della saracinesca posta nella mandata. Una volta

avviate non esiste alcun problema essendo le grosse pompe, che

sono le sole a poter creare problemi, munite di regolazione graduale

della velocità

3.2. LA RETE DI ADDUZIONE

La rete di adduzione è costituita

da una condotta principale del diametro variabile da 550 a 600

mm che, per una lunghezza di circa 45 Km attraversa tutto il comprensorio

del consorzio da nord a sud e da alcune diramazioni che la collegano

con i centri abitati da servire.

3.3. LE RETI DI DISTRIBUZIONE

Lo schema adottato nella realizzazione

dell'acquedotto consorziale prevedeva in ogni centro abitato da

servire di una certa importanza una rete di distribuzione locale

generalmente a maglie chiuse e munita di proprio serbatoio di

compensazione giornaliera delle portate , anche se, come vedremo,

quest'ultimo risultato non può dirsi pienamente raggiunto.

L'alimentazione della rete ha luogo, nella parte nord del comprensorio

dove la linea piezometrica dei carichi idraulici è sempre

molto elevata rispetto al suolo direttamente dalla rete di adduzione

la quale, in tal caso, alimenta i serbatoi pensili posti in testa

alla rete e che effettuano l'interruzione idraulica tra adduzione

e distribuzione. In quei casi in cui i serbatoi pensili non sono

ancora costruiti e nei centri di modestissime dimensioni, non

esiste soluzione di continuità tra adduzione e distribuzione

essendo quest'ultima collegata direttamente all'adduttrice..

Nella parte sud del comprensorio l'acqua accumulata nei serbatoi

di compenso a terra viene risollevata tramite adeguati impianti

di risollevamento. per essere immessa nei serbatoi pensili posti

in testa alla rete. Anche in questo caso la compensazione delle

portate non ha generalmente luogo a causa delle note difficoltà

di regolazione che si incontrano ma è invece la centrale

di Savorgnano che deve seguire le punte di consumo e ridurre la

notte la portata consegnata nei serbatoi di accumulo. Vedremo

nel seguito come le particolarità dell'impianto di Bidione

consentano di ovviare, almeno in parte, a tale inconveniente

3.4. GLI IMPIANTI LOCALI PER L'ACCUMULO,

LA COMPENSAZIONE GIORNALIERA DELLE PORTATE ED IL RISOLLEVAMENTO

DELL'ACQUA

Come già spiegato ogni centro

abitato di una certa importanza è dotato di proprio serbatoio

di accumulo che in teoria dovrebbe effettuare la compensazione

giornaliera delle portate prelevando dalla rete di adduzioone

la portata media giornaliera. In un complesso come quello in argomento

dotato di una rete di adduzione che lavora a pressioni variabilissime

da un istante all'altro e da una giornata all'altra il funzionamento

ottimale dei serbatoi potrà aversi solo quando sarà

funzionante il sistema di telecomando e telecontrollo che provveda

alle regolazioni del caso. Nella situazione che si descrive nel

presente lavoro, i serbatoi di accumulo sono dotati semplicemente

di una valvola di efflusso a galleggiante che provvede a chiudere

l'immissione a serbatoio pieno. E' chiaro chi in tale situazione

e con una rete di adduzione che generalmente ha pressioni in esubero,

i serbatoi, di accumulo sono sempre pieni e che è la centrale

di Savorgnano a dover svolgere la funzione di compensare le portate,

Fa eccezione il grande serbatoio di Bibione che, essendo regolato

a livelli giornalieri imposti, può sfruttare in ogni giornata

tutto il volume disponibile quindi può in parte ovviare

a questa anomalia.

3.5. L'IMPIANTO DI BIBIONE

La rete di distribuzione del centro turistico

balneare di Bibione sito all'estremità sud del territorio

è dotata di un impianto di accumulo e sollevamento di recente

costruzione con un serbatoio a terra da 20.000 mc per la compensazione

giornaliera delle portate nel quale ha termine la rete di adduzione

consorziale. A lato del serbatoio esiste l'impianto di sollevamento

che preleva l'acqua accumulata per immetterla in rete, tramite

delle normali pompe centrifughe funzionanti in parallelo essendo

comandate dai galleggianti installati nel preesistente serbatoio

pensile,. La regolazione delle portate d'acqua da immettere in

serbatoio, e che, dati i notevoli volumi che d'estate sono necessari

per soddisfare il fabbisogno, condizionano pesantemente il funzionamento

idrico dell'intero comprensorio, è stata oggetto di un

attento studio. La soluzione adottata prevede la possibilità

di imporre al serbatoio una curva giornaliera dei livelli d'acqua

che vi si debbono verificare indipendentemente dalle richieste

dell'utenza. In pratica, scelta la giornata di consumo massimo

e rilevato l'andamento effettivo che durante le 24 ore meglio

si presta a coprire i consumi di punta tenendo conto anche di

un certo volume di riserva da conservare per i casi di emergenza,

si è deciso che il serbatoio debba ripetere esattamente

detto andamento anche per tutte le altre giornate. In pratica

è possibile memorizzare nei quadri di comando e controllo

dell'impianto una serie di valori che rappresentano di mezzora

in mezzora i livelli che saranno imposti dal dispositivo automatico

tramite una attenta regolazione della valvola di immissione dell'acqua

in serbatoio. Ciò significa che durante il giorno di massimo

consumo il serbatoio, prelevando dalla adduttrice la portata media

giornaliera, si riempirà totalmente la notte e, svuotandosi

il giorno successivo, eseguirà esattamente la compensazione

della portata. Nelle altre giornate, soprattutto in quelle di

bassi consumi, il serbatoio dovrà, perchè è

questa la condizione imposta dal dispositivo automatico di comando

e controllo, svuotarsi di giorno dello stesso volume d'acqua delle

altre giornate, contribuendo in tal modo a ridurre l'apporto giornaliero

di acqua proveniente dalle fonti di Savorgnano nel mentre sarà

durante la notte che il serbatoio dovendo, per la stessa ragione,

riempirsi totalmente, provocherà un maggior richiamo d'acqua

dalle fonti medesime La conclusione è ovvia. Il serbatoio

di Bibione, in tutti le giornate, escluse soltanto di quelle di

massimo consumo , e soprattutto in quelli in cui i consumi si

mantengono su valori più modesti, effettua una importante

azione calmieratrice di tutto il comprensorio accumulando di notte

un volume il più grande possibile e quindi in esubero rispetto

al fabbisogno del momento ma che sarà interamente utilizzato

il giorno successivo per alimentare la rete di distribuzione.

Di conseguenza il funzionamento della centrale di Savorgnano,

che come noto si trova a 45 Km di distanza può ricavarne

un notevole beneficio annullando o almeno riducendo il divario

fra la sua produzione notturna e quella giornaliera . Si può

dire che il serbatoio di Bibione, con la sua notevole capacità

di accumulo, supplisce almeno in parte alla mancata compensazione

giornaliera degli altri serbatoi, del comprensorio, serbatoi che,

per le ragioni già spiegate, risultano sempre pieni o quasi

pieni.

Altri vantaggi notevoli della soluzione scelta sono:

- un miglior funzionamento meccanico dell'iimpianto di Savorgnano

chiamato a sollevare una portata con escursioni giorno/notte relativamente

modeste,

- un prelievo di falda artesiana il pi&ugraave; costante possibile

che garantisce una miglior conservazione nel tempo delle ottime

qualità oggi possedute dalla falda medesima

- una maggior pressione e quindi maggior prroducibilità

d'acqua che si riscontra nei periodi notturni nella falda artesiana

essendo minori i prelievi notturni effettuati dagli altri utilizzatori

della medesima falda, ed essendo, nel medesimo tempo, evitati

i prelievi di punta

Il tutto si traduce in un ulteriore minor consumo energetico nel

sollevamento dell'acqua-.

Ulteriori spiegazioni sulle modalità di regolazione dei

serbatoi a livelli giornalieri imposti possono aversi dall'articolo

"La regolazione dei serbatoi di compensazione giornaliera"

su questo stesso sito

4. RAFFRONTO TRA SCHEMA ACQUEDOTTISTICO

REALIZZATO E SCHEMA TRADIZIONALE

La descrizione fatta degli impianti acquedottistici

del Consorzio Basso Tagliamento rende da sola una chiara idea

dei risultati ottenuti sia nel dimensionamento degli impianti

che, grazie alle straordinarie doti di flessibilità della

centrale di Savorgnano, hanno potuto di fatto essere dimensionati

per la portata media annua, sia nella gestione che si svolge per

la stragrande maggioranza delle giornate dell'anno tipo con pressioni

di funzionamento della rete di adduzione basse o medio basse riservando

l'alta pressione a pochissime giornate durante l'estate. Ben diverso

sarebbero state sia le spese di costruzione sia quelle di gestione

se, come prescrivono le regole classiche, tutti gli impianti fossero

stati dimensionati per la punta estiva. Innanzitutto a Savorgnano

non si sarebbe potuto certamente costruire il prescritto serbatoio

di carico di un'altezza di 110 m corrispondente alla attuale pressione

estiva di pompaggio. Si sarebbe invece dovuto modificare il diametro

della condotta adduttrice principale passando da 600 mm a 800

con evidente maggiori difficoltà e spese di costruzione.

Ma anche l'esercizio ne avrebbe risentito negativamente obbligando

a mantenere durante un'intera annata delle pressioni inutilmente

elevate

5. PROSPETTIVE FUTURE

Non è noto a chi scrive la situazione

attuale degli impianti acquedottistici del Basso Tagliamento a

seguito della unificazione già avvenuta o quella che avrà

luogo in ottemperanza alle leggi oggi in vigore sulla costituzione

degli acquedotti. Si può però affermare che gli

impianti realizzati e sommariamente descritti in questa nota possono

senza dubbio integrarsi in un qualunque complesso più importante

e ciò soprattutto grazie alle grande elasticità

di funzionamento che gli sono proprie. L'utilizzazione dei moderni

impianti di telecontrollo e telecomando di cui senz'altro l'insieme

acquedottistico sarà dotato, consentirà ad un'opera

di presa e sollevamento come quella di Savorgnano, di produrre

e sollevare una consistente portata di ottima acqua potabile adeguando

il proprio funzionamento alle richieste le più disparate.

Al medesimo tempo una rete di adduzione come quella descritta

potrà anch'essa integrarsi in una qualunque rete di maggiori

dimensioni dimostrandosi, così come lo è stata in

questi decenni, atta a svolgere il servizio acquedottistico in

maniera ottimale. Infine l'impianto di Bibione con la grande capacità

di accumulo opportunamente controllato dal citato impianto di

telecomando potrà sicuramente dare risultati ancora migliori

di quelli passati.

Piccoli impianti locali. Su questo argomento chi scrive ha maturato

una convinzione, chiaramente espressa negli articoli di questo

sito, in base alla quale i serbatoi pensili posti in testa alle

varie piccole reti siano da bandire oppure da utilizzare in maniera

completamente diversa da quella in uso. Se si vorrà adottare

tale tecnica si dovranno apportare delle modifiche agli impianti

di sollevamento e, nel mentre si dovrà evitare di costruirne

di nuovi come un tempo era previsto per i centri più a

nord del Consorzio e precisamente per Gruaro, Teglio e Fossalta,

bisognerà assegnare a quelli esistenti una mera funzione

di riserva lasciandoli pieni d'acqua ma, praticamente, esclusi

dalla rete. Si potrà in tal modo graduare ora per ora la

pressione di esercizio adeguandola alle reali necessità

dell'utenza e diminuendo al tempo stesso la spesa energetica di

sollevamento e la percentuale di perdita occulta.

6. CONCLUSIONI

Si sono illustrati sommariamente alcuni

aspetti costruttivi e di esercizio di un importante acquedotto

consorziale nonchè la grande elasticità di funzionamento

dei suoi impianti che ha permesso di adeguare il servizio idrico

alle richieste idriche di un'utenza variegata nello spazio e nel

tempo come quella in argomento. Di particolare interesse la centrale

di Savorgnano che, grazie all'adozione di tre distinti sistemi

di alimentazione della rete e rispettivamente a gravità,

pompaggio a bassa pressione e pompaggio a pressione variabile,

ha potuto alimentare i piccoli centri abitati sparsi nel suo comprensori

e contemporaneamente il centro turistico-balneare di Bibione che

d'estate, passa da 3000 a 150.000 abitanti da servire. Anche le

particolarità di regolazione del serbatoio di Bibione,

sommariamente descritte, presentano un certo interesse

E' stato anche fatto un cenno alle possibilità future di

adattamento degli impianti alle situazioni particolari che deriveranno

a seguito dell'ampliamento del consorzio.

Vai all'indice

Prevedere

che un territorio come quello descritto fosse alimentato da un

acquedotto di tipo tradizionale e cioè dimensionato sic

et sempliciter per la portata di punta estiva avrebbe significato

costruire e gestire opere imponenti sfruttate appieno solo per

il breve periodo estivo nel mentre per la maggior parte dell'anno

si sarebbero riscontrati seri inconvenienti alla rete ( eccessiva

pressione, inutile dispendio energetico e maggiori perdite occulte

di rete, ecc.) causati dalla richiesta idrica normalmente molto

bassa. La soluzione scelta ha invece consentito di ottenere risultati

brillanti non solo per le sue caratteristiche di grande flessibilità

nel normale esercizio che le consente di fronteggiare la punta

estiva tramite un funzionamento della sua centrale principale

eccezionalmente spinto ma limitato nel tempo ma anche perché

la loro realizzazione, forzatamente protratta negli anni, è

stata opportunamente adeguata alla lenta ma continua crescita

del territorio servito e quindi dell'utenza quale si riscontrava

man mano che procedeva l'avanzamento dei lavori.

Prevedere

che un territorio come quello descritto fosse alimentato da un

acquedotto di tipo tradizionale e cioè dimensionato sic

et sempliciter per la portata di punta estiva avrebbe significato

costruire e gestire opere imponenti sfruttate appieno solo per

il breve periodo estivo nel mentre per la maggior parte dell'anno

si sarebbero riscontrati seri inconvenienti alla rete ( eccessiva

pressione, inutile dispendio energetico e maggiori perdite occulte

di rete, ecc.) causati dalla richiesta idrica normalmente molto

bassa. La soluzione scelta ha invece consentito di ottenere risultati

brillanti non solo per le sue caratteristiche di grande flessibilità

nel normale esercizio che le consente di fronteggiare la punta

estiva tramite un funzionamento della sua centrale principale

eccezionalmente spinto ma limitato nel tempo ma anche perché

la loro realizzazione, forzatamente protratta negli anni, è

stata opportunamente adeguata alla lenta ma continua crescita

del territorio servito e quindi dell'utenza quale si riscontrava

man mano che procedeva l'avanzamento dei lavori.