I punti riferimento nel labirinto della tattica

Senza voler nulla togliere agli ottimi istruttori della scuola scacchistica della Tana, vorrei brevemente illustrare alcune considerazioni sull’arte della combinazione scacchistica cercando di delineare alcune metodologie che consentono al giocatore di trovare in una data posizione una mossa brillante ed allo stesso tempo decisiva per l’esito dell’incontro. Non voglio insegnare l’arte di combinare (non ne ho assolutamente i numeri!) ma piuttosto cercare di far capire come si “dovrebbe pensare” per vedere le combinazioni presenti sulla scacchiera. Guardando le partite dei grandi campioni, rimaniamo impressionati dalle idee che sono riusciti a sviscerare, e più di tutto rimaniamo estasiati di fronte a dei sacrifici che noi, magari anche con dieci ore di riflessione a disposizione, non riusciremmo mai a scoprire. Come mai accade questo? I grandi giocatori sono dotati di capacità superiori al limite del soprannaturale o c’è qualche “trucco” dietro?

In

un certo senso sì, il trucco c’è, o meglio, esiste un approccio

metodologico che consente di individuare più facilmente l’esistenza di

una combinazione, e che permette ad ognuno di migliorare il proprio

eventuale talento personale. Voglio farvi un paragone che secondo me è

molto calzante per distinguere la visione combinativa

del Maestro da quella del giocatore normale. Voi sapete distinguere

in cielo le costellazioni? Io, devo ammetterlo, sono totalmente negato!

Eppure ho degli amici che ci riescono, che guardando il cielo stellato

sono in grado di distinguere la costellazione del Carro, l’Orsa Maggiore

e Minore, ecc…. Mi sono sempre chiesto come facciano – a parte il sole

per ovvi motivi, tutte le altre stelle mi sono sempre sembrate uguali! –

e quando l’ho chiesto ad alcuni di questi, mi hanno insegnato ad

utilizzare alcuni punti di riferimento, come la stella polare ed i punti

cardinali, in modo da potermi orientare nel firmamento. Devo essere

sincero: non ho imparato granché, ancora adesso tutte le stelle nella

notte mi sembrano uguali! Eppure io e i miei amici abbiamo la stessa

capacità visiva, loro non sono in grado di vedere più lontano di me e

non vediamo cieli differenti: semplicemente hanno elaborato dei criteri di

riferimento che consentono “vedere” quello che io non vedo, di saper

distinguere le costellazioni. A scacchi succede esattamente la stessa

cosa: le combinazioni, di fatto, sono lì sotto il nostro naso eppure non

riusciamo a coglierle, sebbene le premesse della combinazione siano la

logica conseguenza di elementi posizionali che sia noi che il Maestro

possiamo ugualmente vedere sulla scacchiera. La combinazione non va

creata, chiede solo di essere scoperta, ma per farlo servono alcune

idee-guida di riferimento. Nella sua ottima raccolta Manuale

del gioco combinativo, Jakov Nejstadt descrive il procedimento da

adottare: “Per sviluppare le sue potenzialità combinative il lettore

deve imparare a riconoscere i punti di riferimento. Quindi, prima di

tutto, direzione della ricerca (motivo), poi scoperta del tema combinativo

e calcolo delle varianti. Il tema (o idea) della combinazione determina la

risposta alla domanda: con l’aiuto di quale mezzo si può realizzare

questo piano?”. Il problema quindi non è vedere la scacchiera, ma attraverso

di essa, in un certo senso

decifrandola.

Voglio

presentarvi alcuni esempi pratici che suffragano ciò che è stato fin qui

detto.

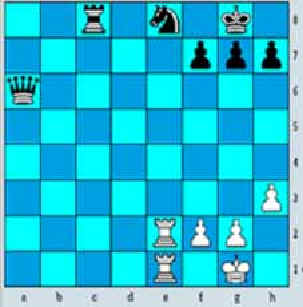

Posizione=

Bianco: Re g1, Te1-e2, Pedoni f2, g2, h3 Nero: Rg8, Da6, Tc8, Ce8, Pedoni

f7, g7, h7

Mossa al Bianco

Considerate

la posizione del diagramma, presenta una combinazione molto facile da

trovare. Ma mostratela ad una persona che sa a malapena muovere i pezzi:

difficilmente troverà la soluzione, e magari penserà che il Nero abbia

un vantaggio decisivo a causa della Donna in più. E poi perché mai il

Bianco dovrebbe sacrificare la propria Torre sul Cavallo? Non ci insegnano

forse nelle primissime lezioni che una Torre vale più o meno “5

Pedoni” ed un Cavallo “3 Pedoni”? Eppure noi, sprezzanti di tutte

queste considerazioni, giochiamo 1.Txe8 senza il minimo indugio. Perché ci comportiamo così? I

motivi sono due:

1)

abbiamo notato la posizione del Re “affogato” dai suoi stessi

Pedoni, e questo ci ha portato alla mente alcuni matti tipici, i

cosiddetti “matti affogati”, per l’appunto;

2)

abbiamo visualizzato mentalmente che dopo l’eventuale cattura del

Cavallo e la successiva ripresa della Torre Nera, possiamo effettivamente

dare questo matto affogato.

Questi

ragionamenti li abbiamo compiuti nel giro di pochissimi istanti, perché

l’esempio proposto è molto semplice, ma la sua semplicità deriva dal

fatto che abbiamo interiorizzato un principio (quello dello scacco matto

sull’ultima traversa) tale da giustificare la violazione di altri

“principi”, come quello del valore del materiale. Se ragionassimo

pensando esclusivamente a quale pezzo “vale di più”, non ce ne

accorgeremmo mai. Ora riporto un altro esempio, un po’ più complesso:

Posizione= Bianco Rg1, Dc4, Cg5, Pedoni g2-h2; Nero: Rh8, Da3, Ta8, Pedoni g7-h7

Il Bianco muove e vince

Il

Bianco sembra star male : ha la qualità in meno ed il Nero minaccia

matto, per cui se non si prendono delle misure straordinarie la partita

prenderà una brutta piega. Rimaniamo subito colpiti dalla posizione della

Donna e del Cavallo che prendono di mira il Re Nero. Vediamo subito che

dopo 1.Dh5 h6 non c’è alcun attacco e perciò prediamo in considerazione

il possibile scacco di Cavallo, e scopriamo con soddisfazione che dopo 1.Cf7+

Rg8 2.Ch6+ il Re non può andare in f8 a causa di

3.Df7#. Può però

rifugiarsi in h8, ed eventualmente abbiamo già conseguito la possibilità

di dare scacco perpetuo rigiocando Cf7+. Ma è proprio così? La posizione

del re nell’angolo non è troppo pericolosa? La Torre in a8 protegge il

Nero da schemi di matto sull’ultima traversa come quello dell’esempio

precedente. A questo punto ci viene alla memoria un altro schema di matto

tipico quando il Re Nero si trova nella casa d’angolo ed è

“soffocato” dai propri Pedoni, quello con il Re in h8 ed un pezzo, una

Torre e un Cavallo nero in g8 ad ostacolare il loro stesso Re e quindi un

Cavallo bianco in f7 che dà matto. È possibile forzare una simile

posizione dopo 2… Rh8? Sì,

con 3.Dg8+!, ed il Nero è costretto, a causa del fatto che la Donna è

difesa dl Cavallo, a catturarla con la Torre, dopodiché segue 4.Cf7#.

Rispetto

alla combinazione precedente, questa è risultata più complessa perché

abbiamo dovuto calcolare una variante a causa della possibilità del Re di

spostarsi in due case diverse dopo 1.Cf7+, quindi era meno evidente.

Questo schema di Matto è chiamato “Matto di Lucena”, dal nome del

giocatore che per primo segnalò questo tipo di posizione, e come il

precedente è uno schema sostanzialmente semplice da apprendere, ma che

serve come punto di riferimento per orientarci nel dedalo di complicazioni

ben maggiori. Esaminate i seguenti esempi:

Adams-Torre,

New Orleans 1920

Posizione=

Bianco: Rg1, Dd4, Te1-e2, Cf3, Pedoni a2-b2-d5-f2-g2-h2 Nero: Rg8, Dd7,

Tc8-e8, Af6 Pedoni a5-b7-d6-f7-g7-h7

Il

Bianco muove e vince

Dopo

tutte le nostre considerazioni precedenti sul Matto affogato, siamo in

grado di comprendere che la posizione del Re Nero non è sicura, solo che

il Nero minaccia di semplificare i pezzi pesanti sulla colonna ‘e’

annullando così ogni minaccia. Come agire allora? È anche attaccata la

nostra Donna, dove spostarla? Notiamo

subito che, se non ci fosse la Donna Nera in d7 a difendere le Torri, lo

schema di matto affogato avrebbe successo. Ed ecco che scopriamo la mossa 1.Dg4!,

un sacrificio di deviazione che mette in serio imbarazzo il Nero, che non

può catturare la Donna bianca pena il matto. Tuttavia il Nero tira fuori

l’ottima 1… Db5!, che

mantiene il contatto con la Torre in e8 e allo stesso tempo si ripara dal

sacrificio di Donna. Ancora per poco però, perché dopo 2.Dc4!!

la Donna è nuovamente off limits sia per la Torre che la Donna nera. Non

resta quindi che 2… Dd7 ma è

decisiva allora 3.Dc7!!. Dopo 3…

Db5 4.a4!

(all’immediata 4.Dxb7 segue 4…Dxe2! – bisogna prestare attenzione

anche alle minacce dell’avversario!) 4… Dxa4 5.Te4! Db5 6.Dxb7! assistiamo al trionfo del Bianco. Una

combinazione lunga e complessa che è stata possibile escogitare solo

grazie alla conoscenza del banalissimo schema del matto affogato,

sostanzialmente!

Ed

ecco un esempio basato sul Matto di Lucena

Morphy-Bryan,

New York 1859

Posizione=

Rg1, Da4, Ta1 f1, Cb1 c6, Pedoni a2-c3-e5-f2-g2-h4 Nero: Rf8, Dg4, Ta8 h8,

Ab6-e6, Pedoni a7-c7-f7-g7-h7

Il

Bianco muove e vince

Sulla

scacchiera si è originata una posizione quanto mai complessa e difficile

da valutare, almeno fino a quando non scopriamo che 1.Da3+!

ci permette di dare avvio al meccanismo del Matto di Lucena, sebbene in

una forma un po’ diversa da quella abituale: 1…

Rg8

2.Cf7+ Rf8 3. Cg6+ Rg8 4.Df8+ Txf8 5.Ce7#.

Senza la conoscenza dello

schema di matto, potremmo anche passare dello ore a scervellarci, mentre

una volta trovata l’idea tutto diventa più semplice e anche certi

brillanti sacrifici di Donna diventano quasi di routine!

Ed

ora un esempio che esprime in maniera ancora più esaustiva il concetto

per cui alla base di ogni combinazione, anche la più complessa ed

elaborata, c’è sempre un’idea relativamente semplice:

Toth-Sgizeti, 1946

Posizione=

Bianco: Rg1, De2, Tc3-f1, Ad3, Cd6, Pedoni a2-b3-c5-d4-f2-g2-h2 Nero: Rg8,

Df6, Tc7-f8, Ab7, Cd7, Pedoni a7-b6-c6-e5-f7-g7-h7

Il

Bianco muove e vince

Non

serve essere dei giocatori di livello trascendentale per comprendere che

il sacrificio di Alfiere in h7 sembra essere abbastanza efficace, perché

può essere seguito dalle successive mosse offensive Dh5 e Th3. Il Nero

sembra spacciato, e quindi giochiamo baldanzosi 1.Axh7+Rxh7

2.Dh5+ Rg8 3.Th3 Ed ecco che il Nero, con un sorrisetto maligno, ci

ribatte 3…Dh6 e le nostre

speranze di dare un rapido matto sembrano d’un tratto essere svanite

come neve al sole. A questo punto, sfido chiunque non abbia mai visto

questa combinazione a trovare la soluzione, perché è molto difficile.

Il

Bianco, in tutta sicurezza ribatte con 4.Cf5!!

e dopo 4…Dxh5 5.Ce7+! il Nero

prende matto dopo 5…Rg8 6.Txh5#

Una

combinazione stupenda, un’autentica gemma celata nella posizione che

Toth è riuscito a scoprire abbastanza facilmente perché conosceva un

altro schema di matto tipico, noto come Matto di Anastasia:

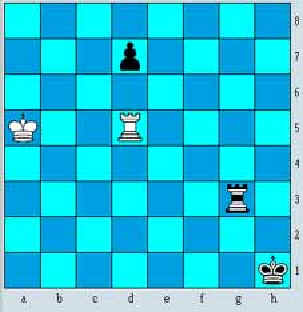

Posizione=

Bianco: Rg1, Dh5, Td3, Cf5 Nero: Rg8, Db2, Ta8-f8 Pedoni f7-g7-h7

Il

Bianco muove e vince

In questa posizione, il Bianco vince dopo 1.Ce7+ Rh8 2.Dxh7+! Rxh7 3.Th3#

Di fatto, la bellissima combinazione di Toth altro non è che una variazione sul tema del matto di Anastasia: considerando l’idea del sacrificio in h7 e analizzando la disposizione dei pezzi, il Maestro italo-ungherese è riuscito a metterlo in pratica in partita.

E per rendere ancora meglio l’idea di quanto conti afferrare l’idea corretta per scoprire le combinazioni, vi riporto la posizione intricatissima del diagramma seguente:

Tietz-May,

Vienna 1912

Posizione=

Bianco: Ra1, Dh4, Te1-e2, Ab2, Cc3-f3, Pedoni a2-b3-c2 Nero: Rh8, Dc6,

Tg8-g7, Ab7, Cc5-f6, Pedoni a5-e4-h7

Il

Bianco muove e vince

Il Bianco, che ha un Cavallo in presa, nota subito che la posizione del Re Nero intruppato nell’angolo a causa della disposizione delle proprie Torri non è ottimale, e magari già pensa a qualche possibilità di matto affogato. Peccato che con la Torre in g7 un Cavallo, anche se riuscisse ad arrivare in f7, verrebbe catturato. Notiamo però che l’Alfiere in b2 potrebbe, potenzialmente, inchiodare la Torre Nera, in modo da consentire non solo ad un Cavallo di recarsi in f7 ma anche alla Donna Bianca, adeguatamente sostenuta da un pezzo, di catturare il Pedone in h7. Immaginiamo la posizione cancellando mentalmente i Cavalli in c3 ed f6: in questo caso si potrebbe giocare Cg5 e la doppia minaccia di matto con Cf7 e Dxh7 risulterebbe decisiva. Bisogna quindi cercare di rimuovere i pezzi che ostacolano l’attività dell’Alfiere sulla diagonale a1-h8. Ed ecco che così abbiamo trovato la soluzione vincente!

1.Cxe4! Ccxe4 2.Txe4! Ora anche e Torri Bianche si immolano per eliminare il fastidioso Cavallo in f6, dopodiché la diagonale a1-h8 si apre totalmente per consentire all’Alfiere di sprigionare la sua potenza, ed il gioco è fatto 2…Cfxe4 3.Txe4 Dxe4 4.Cg5 Nei nostri calcoli precedenti dovevamo anche tenere conto che in questa posizione la Donna bianca in h4 impedisce alla Donna Nera di dare scacco in e1. Lo scacco in h1 invece è totalmente inutile: 4… Dh1+ 5.Dxh1 Axh1 Cf7#. La continuazione più tenace è invece 4…Dg6, ma il matto arriva con 4.Dxh7! Dxh7 5.Cf7#.

In definitiva, possiamo formulare alcuni consigli che ci possono aiutare a scoprire le combinazioni sulla scacchiera, anche le più apparentemente complicate:

1) come diceva il grande Bronstein, le combinazioni consistono soprattutto in un fatto di memoria, in quanto molto spesso ci vengono alla mente grazie al ricordo di una che abbiamo visto in passato e che ci è rimasta impressa. Facciamo sempre attenzione alla disposizione dei Pedoni e dei pezzi, e chiediamoci se non ci è in qualche modo familiare; questo principio, tra l’altro, è valido anche per il gioco posizionale e nelle situazioni dove predomina l’elemento strategico su quello tattico. In definitiva, il ruolo della memoria negli scacchi nel loro complesso è molto rilevante.

2) Cerchiamo di analizzare il maggior numero di mosse possibili, ma in particolare evitiamo di prestare attenzione solo alle mosse che danno scacco, sebbene siano le più forzanti e facili da calcolare. Pensate alla mossa 4.Cf5 della combinazione di Toth, una mossa “silenziosa” ma assolutamente devastante. Cerchiamo perciò di stare attenti all’apertura di alcune diagonali delicate o all’indebolimento di alcune case, e non solo alle mosse che semplicemente causano uno scacco, perché molto spesso sono inutili.

3) Piuttosto che osservare nei libri decine di combinazioni senza realmente capirle, cerchiamo di comprendere il più possibile i temi tattici (deviazione, adescamento, forchetta, attacco doppio, ecc…). il gioco di combinazione (a differenza ad esempio dell’apertura) non può esprimersi senza idee proprie, indipendentemente dal tempo di riflessione a disposizione. Solo la conoscenza accurata dei temi tattici ci può consentire di mettere in pratica delle idee combinative, in quanto noi esseri umani non siamo dei software in grado di calcolare ogni singola mossa possibile e verificarne le conseguenze. Ricordiamoci che questo discorso non vale solo per l’attacco ma anche per la difesa, dobbiamo saperci difendere da possibili soluzioni tattiche dell’avversario, ed è necessario comprendere a quali tipi di tatticismi siamo più soggetti.

4) Un ottimo esercizio per allenare la propria capacità combinativa è quello di risolvere i diagrammi tratti dai libri e dalle riviste, direttamente dal diagramma sul testo o mettendo i pezzi sulla scacchiera senza muoverli, come in partita. Non dimentichiamo però che questo esercizio deve essere svolto con la predisposizione mentale corretta, altrimenti risulta totalmente inutile. Molto spesso, davanti ai diagrammi del tipo “il Bianco/il Nero muove e vince”, ragioniamo in questa maniera: ci mettiamo a calcolare tutti i sacrifici possibili ed immaginabili, e alla fine magari indoviniamo la soluzione, ma quasi per puro caso. Non è che così che ci si appresta all’analisi della posizione: è necessario esaminarla e trovare le debolezze nella posizione avversaria, ed investigare un po’ su come potrebbero essere minacciate, cercando di identificare i motivi che possono dare origine ad un tema tattico. Ricordiamoci che in partita vera non escono delle scritte per segnalarci che un certo tatticismo è possibile, dobbiamo trovarlo da soli, per cui il metodo scorretto di allenarsi è solo controproducente.

5) Cercate di prendere maggior confidenza possibile con le posizioni elementari di Matto (matto di Lucena, matto di Anastasia, ecc….), in modo che ci siano note il più possibile. Anche le combinazioni più complesse hanno alla base un tema tattico relativamente semplice, e la mancata conoscenza impedisce qualsiasi sviluppo delle proprie abilità combinative.

6) Spesso pensiamo che le soluzioni tattiche siano legate solo al centropartita e riguardino solo la possibile posizione esposta del Re avversario (mi accorgo di aver presentato anche io esclusivamente esempi di questo tipo), così magari trascuriamo completamente la possibilità di tatticismi nel finale. In realtà anche in questa fase della partita sono possibili parecchi soluzioni tattiche, come quella del seguente diagramma:

Posizione= Bianco: Ra5, Td5 Nero: Rh1, Tg3 Pedone d7

Il Nero muove e vince

In questa posizione il Nero sfrutta il tema dell’inchiodatura con 1…Tg5! 2.Txg5 d8=D+ e vince.

Per finire, voglio segnalare alcuni libri che possono tornare utili per imparare a padroneggiare la tattica: Il centro di partita di Romanovsky, e Le basi del Mediogioco scritto da Jury Averbach sono ottimi per giocatori di livello intermedio, mentre diversi testi sui tatticismo elementari sono disponibili anche su Internet. Averbach ha pure scritto un altro ottimo libro, Nuovo metodo di tecnica della combinazione, che però è più complesso e si rivolge a giocatori già in possesso di una certa padronanza dell’argomento. Cercate inoltre di risolvere il maggior numero di diagrammi ed esercizi possibili e analizzate alcune partite complesse tatticamente, ovviamente con la predisposizione d’animo corretta! Ne ricaverete sicuramente in ogni caso dei benefici.