LOTTE

OPERAIE E POPOLARI NELLA RESISTENZA ROMANA

(Introduzione al Convegno "Il

mondo del lavoro per la libertà". Roma 27 aprile

2001)

Ben

presto il processo di normalizzazione imposto dal regime

totalitario investe anche le classi lavoratrici romane.

Nel corso del ventennio non mancano le manifestazioni di

dissenso e di protesta, ma si tratta più che altro di

iniziative sporadiche e isolate - dal volantinaggio

clandestino alle scritte sui muri - di pura testimonianza.

Dopo l'arresto, tra il 1930 e il 1933, dei membri della

struttura clandestina comunista romana, nulla sembra più

impensierire le autorità fasciste della Capitale nei

cosiddetti "anni del consenso".

Il rapporto tra il regime e una parte sempre più

consistente degli italiani comincia a incrinarsi con

l'entrata in guerra dell'Italia (10 giugno 1940). Quando,

malgrado la censura e la propaganda, gli italiani

cominciano a rendersi conto in quale catastrofe il

fascismo abbia fatto precipitare il paese, la polizia

segnala a Roma, come altrove, numerose manifestazioni di

ostilità al regime. A leggere le motivazioni delle

condanne al carcere e al confino inflitte tra il 1941 e

il 1943 per "disfattismo politico", "offese

al capo del governo", "critiche al regime",

ecc. scopriamo che subire condanne non sono soltanto

oppositori politicizzati, ma tantissimi "apolitici"

che osano mettere in discussione l'esito vittorioso della

guerra e raccontare barzellette irriverenti. Il 17 marzo

1941 un impiegato "apolitico" è condannato a

due anni di confino perché racconta barzellette come

questa: Sai perché l'Italia rifiuta i carri armati

tedeschi? Perché non hanno la marcia indietro...

Tra la popolazione romana sta montando un malcontento che presto si trasforma in avversione al regime: non ha chiare motivazioni politiche e non è quindi riconducibile all'antifascismo militante, ma si alimenta giorno dopo giorno del disagio sociale, delle paure, delle privazioni di tanti romani. E' soprattutto nei luoghi di lavoro che questa ostilità si salda all'iniziativa antifascista dei gruppi clandestini organizzati. Ascolteremo tra poco la testimonianza di Agostino Medelina, all'epoca giovane operaio della Fatme, su un volantinaggio contro la guerra che provoca l'irruzione della polizia in fabbrica.

Occorre tuttavia sottolineare che nel complesso, anche

quando, con il delinearsi dell'imminente catastrofe, il

regime entra in crisi, il movimento operaio romano non

riesce ad esprimere qualcosa di lontanamente paragonabile

ai grandi scioperi che si svolgono al Nord nel 1943. Né

la situazione muta nel corso dei "quarantacinque

giorni", tra la caduta del fascismo e l'annuncio

dell'armistizio con gli Alleati (25 luglio - 8 settembre

1943).

Le ragioni di questa passività vanno ricercate nella

particolare composizione della classe operaia romana,

costituita per oltre un terzo da edili, gran parte dei

quali è impegnato nelle grandi opere promosse da regime,

come gli sventramenti nel centro storico, la creazione

delle borgate e dell' E 42 (l'attuale Eur) destinato a

ospitare l'esposizione universale per il ventennale della

marcia su Roma. Si tratta dunque di lavoratori soggetti

anche per il mantenimento del loro lavoro alle fortune

del regime, che subiscono pesanti contraccolpi

dall'arresto dei lavori pubblici determinato dalla guerra.

Alla grave crisi occupazionale si aggiunge una situazione

annonaria altrettanto grave, con la mancanza dei generi

di prima necessità e il prosperare del mercato nero.

Soprattutto nelle borgate e nei quartieri popolari, la

condivisione dei drammatici problemi di sopravvivenza

agisce da elemento aggregante della classe operaia e

finisce per favorire la maturazione di una coscienza

antifascista.

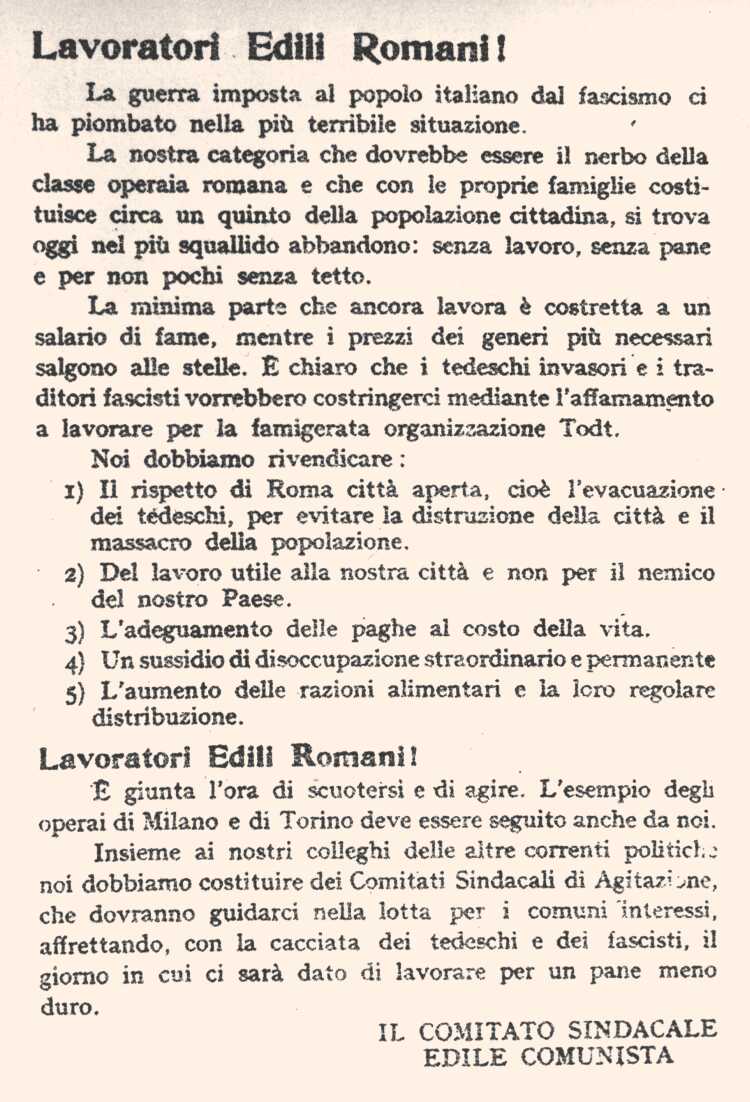

Con l'occupazione tedesca di Roma, dopo la coraggiosa

ma vana resistenza a Porta San Paolo, la situazione

economica, occupazionale e annonaria si aggrava

ulteriormente. Mentre al Nord i tedeschi vigilano perché

non si arresti la produzione, a Roma accade il contrario

e in poco tempo, dopo i cantieri, chiudono diverse

fabbriche, i cui impianti vengono trasferiti al Nord. Dei

30.000 metalmeccanici romani soltanto un migliaio riesce

a conservare il posto, ma a condizioni insostenibili.

Basti pensare che i salari orari variano tra le 3 e le 8

lire quando al mercato nero un chilo di pane costa 40-50

lire e uno di carne 160-180 lire.

Dopo la creazione della Repubblica di Salò i ministeri

vengono dislocati al Nord, ma solo una piccola parte dei

dipendenti pubblici accetta l'ordine di trasferimento,

mentre la maggioranza di essi resta senza lavoro. In

ottobre l'Istituto Poligrafico dello Stato, dove - come

sentiremo dalla testimonianza di Cesare Fredduzzi - il 25

luglio c'è stata una mezza rivolta contro i caporioni

fascisti, è completamente smobilitato e 6.000 operai

vengono messi sulla strada. Anche le piccole tipografie

non hanno più lavoro e molte si trasformano in luoghi di

stampa di giornali, volantini e opuscoli clandestini.

Malgrado ciò i lavoratori romani restano sulla

difensiva, sopportano licenziamenti, disoccupazione,

razionamento alimentare, ogni genere di privazioni e di

sacrifici sperando nella imminente liberazione della città.

|

La notizia dello sbarco degli anglo-americani ad Anzio

(22 gennaio 1944) suscita in molti l'illusione che l'ora

della tanto attesa libertà stia per scoccare e induce a

proclamare lo sciopero generale insurrezionale. Ma poi lo

sciopero non viene neppure tentato e ci si rende invece

conto che la mancata travolgente avanzata degli Alleati

comporterà costi molto alti. E così avviene: la

resistenza è uscita allo scoperto ed ha messo in allerta

i tedeschi, che intensificano l'azione repressiva ed

effettuano numerosi arresti.

(Dato il carattere particolare della nostra iniziativa,

rivolta a mettere in risalto il contributo del mondo del

lavoro nella Resistenza romana, non approfondiamo in

questa sede gli aspetti politico-militari e diversi

tragici episodi accaduti a Roma durante l'occupazione

tedesca come il rastrellamento (16 ottobre 1943) degli

ebrei nel ghetto ( 1739, di cui 1625 moriranno nei campi

di sterminio), l'attentato di Via Rasella e la strage

delle Fosse Ardeatine (23-24 marzo 1944)

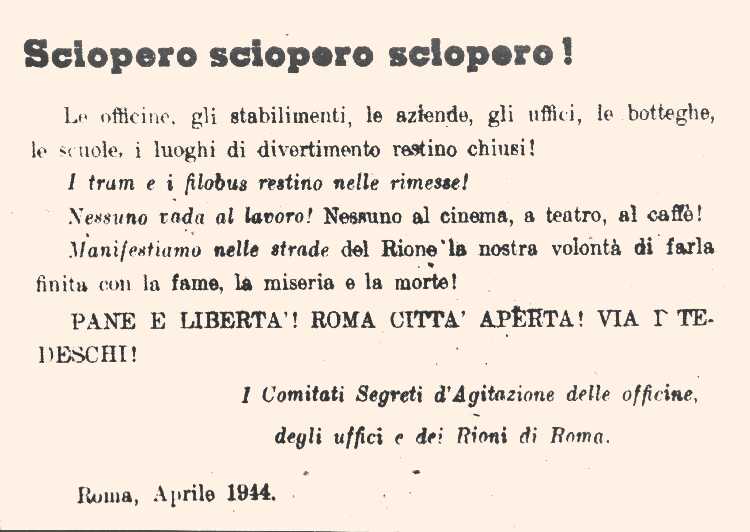

Per parare i colpi e attrezzarsi meglio alla lotta clandestina viene deciso di costituire in ogni luogo di lavoro dei Comitati sindacali di agitazione, coordinati da un Comitato sindacale cittadino, che dovrebbe funzionare "al momento della liberazione da Commissione provvisoria della Camera del lavoro romana, per riorganizzare la libera vita sindacale stroncata per vent'anni dall'oppressione fascista". Nei primi mesi del 1944 si verificano numerosi scioperi e agitazioni nelle fabbriche e nelle aziende municipalizzate, che oltre a esprimere una volontà di non collaborazione hanno un carattere più concretamente sindacale e vertenziale. Le agitazioni dirette clandestinamente dai Comitati sindacali si concludono generalmente con trattative che sono invece condotte da delegazioni elette per l'occasione /.../. Le richieste riguardano, sull'esempio del Nord; l'adeguamento salariale del 30%, la corresponsione delle cosiddette 192 ore (una specie di tredicesima), la concessione di prestiti di varia entità, e di indennità varie collegate al fatto che si lavora usualmente in situazioni di rischio e con mansioni diverse dall'ordinario.

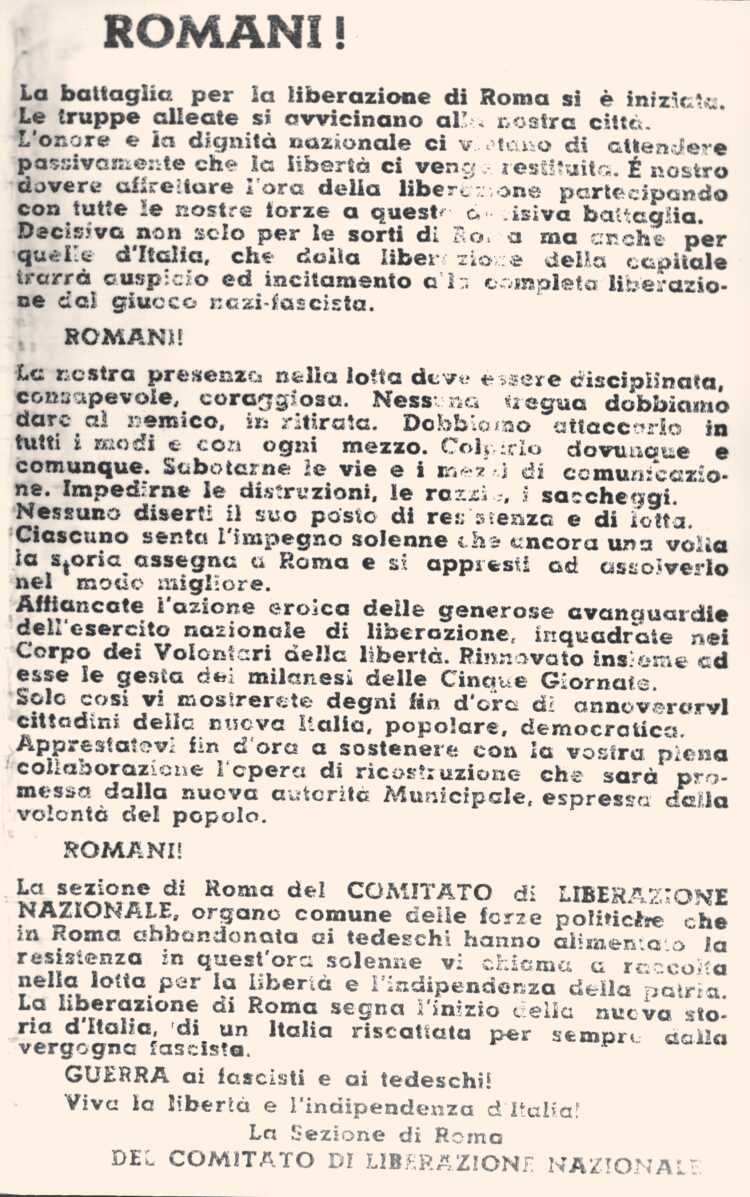

Alla fine di aprile il fronte di Cassino comincia a muoversi e ai primi di maggio ha inizio la battaglia per la conquista della Capitale. Superate indecisioni e posizioni attendiste, il Comitato sindacale di agitazione e il Comitato di liberazione nazionale decidono di proclamare lo sciopero per la giornata del 3 maggio. Benché non abbia finalità insurrezionali, ma debba essere soltanto "uno sciopero generale economico politico di protesta" è chiaro che un'iniziativa del genere mira a creare ulteriori difficoltà agli occupanti tedeschi nel momento in cui essi già sentono sul collo il fiato degli Alleati.

|

Le modalità di attuazione dello sciopero mirano soprattutto a coinvolgere quelle categorie come i tipografi e i tranvieri, la cui astensione dal lavoro, impedendo l'uscita dei giornali e dei mezzi pubblici darebbe grande visibilità all'agitazione. Avuto sentore di quello che si sta preparando, nella notte tra il 2 e il 3 maggio reparti della guardia repubblicana e di tedeschi occupano i depositi dei mezzi pubblici, trattenendo il personale smontante e obbligandolo a riprendere il servizio il mattino del 3. In questo modo le vetture escono dai depositi, ma in diverse zone della città gruppi di dimostranti riescono a bloccarle, asportando le leve di manovra dei tram e danneggiando i comandi. I tipografi del Messaggero non si recano al lavoro e il giornale arriva nelle edicole solo nella tarda mattinata, stampato alla meglio dal personale che il direttore Spampanato riesce a racimolare. Fedelissimo della RSI, Spampanato si vendica consegnando ai tedeschi l'elenco degli operai assenti, facendo arrestare 19 di loro. Alla Manifattura Tabacchi, in Trastevere, circa 800 tra operaie e operai iniziano il lavoro con un'ora di ritardo, dopo aver manifestato davanti all'edificio ed essere stati convinti ad entrare dalla promessa di aumenti di paga e dalla minacciosa presenza di numerose guardie.Significative adesioni allo sciopero si hanno anche al Mattatoio e in diversi luoghi di lavoro a San Lorenzo e al Tiburtino. In varie parti della città, soprattutto in periferia, si verificano manifestazioni popolari con comizi volanti e assalti ai forni, negozi e depositi alimentari.

|

Per quanti sforzi facciano di minimizzare l'accaduto

tedeschi e fascisti sono costretti a fare alcune

significative concessioni: i lavoratori ottengono viveri

e il formale impegno ad un sensibile aumento dei salari.

Ma il risultato più importante è la rinuncia delle

autorità a diminuire la razione giornaliera del pane da

100 a 75 grammi.

Il mese di maggio è il più aspro dei nove mesi

dell'occupazione tedesca di Roma e impone ai romani

sofferenze e sacrifici sempre meno sopportabili. Mentre

l'attesa per l'arrivo degli Alleati diventa spasmodica, i

tedeschi si predispongono ad abbandonare la città

cercando di razziare tutto quello che si può portar via

(riserve alimentari, macchinari) e distruggendo il resto.

I patrioti organizzano allora pattuglie di sorveglianza

per impedire il danneggiamento e la distruzione degli

impianti industriali. Prima di abbandonare Roma i nazisti

non rinunciano ad attuare un'ultima feroce rappresaglia:

la notte del 3 giugno prelevano dal carcere di via Tasso

14 prigionieri e li fucilano in località La Storta. Tra

loro c'è Bruno Buozzi, dirigente sindacale e artefice

con Giuseppe Di Vittorio e Achille Grandi di quel Patto

di Roma che sancisce la nascita della Cgil unitaria.

Il giorno dopo, il 4 giugno 1944, Roma viene liberata e

subito si ricostituisce la Camera del Lavoro. Il 22 e 23

aprile 1945, mentre al Nord è in atto l'offensiva finale

delle forze partigiane, si riunisce il primo congresso

camerale che rende omaggio a quanti nella clandestinità

hanno tenuto le fila dell'organizzazione sindacale.

Ma il merito per la riconquistata libertà va oltre i

recinti dell'appartenenza a un sindacato o a un partito e

vede accomunati donne e uomini di diverse origini

sociali, fedi religiose e idee politiche.

|

|

|

|

|

© Archivio

Storico della Cgil di Roma e del Lazio. 2001