Archivio Documenti --

Archivio

News-- Home

Documenti

Ultime notizie:

Fonte: http://www.sciam.com/

Data : 29.06.04

CRITTOGRAFIA

IL MISTERO DEL

MANOSCRITTO VOYNICH

Nuove analisi del

criptico documento medioevale suggeriscono che contiene nient’altro che

scarabocchi.

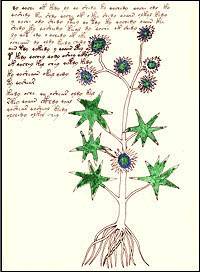

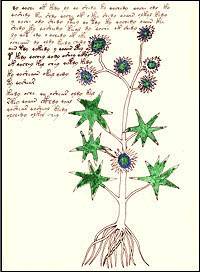

Nel

1912, Wilfrid Voynich, un librario antiquario americano, fece la scoperta di una

vita nella biblioteca di un collegio gesuita, presso Roma: un manoscritto di

circa 230 pagine di lunghezza, scritto in un carattere insolito, e riccamente

illustrato con immagini bizzarre di piante, sfere celesti e donne in acqua.

Voynich immediatamente riconobbe l’importanza di questa nuova acquisizione.

Malgrado superficialmente ricordasse i manuali degli alchimisti o erboristi

medioevali, il manoscritto sembrava essere scritto interamente in codice. Le

figure nelle illustrazioni, come le pettinature dei personaggi ritratti,

suggerivano fosse stato prodotto in un periodo imprecisato tra il 1470 ed il

1500, ed una lettera di accompagnamento al manoscritto del XVII attestava che

era stato acquistato da Rodolfo II, l’Imperatore del Sacro Romano Impero, nel

1586. Nel corso del Seicento, sembra che almeno due studiosi avessero tentato di

decifrare il manoscritto, e che esso scomparve quindi per circa 250 anni, fino

appunto a che Voynich lo ritrovò.

Nel

1912, Wilfrid Voynich, un librario antiquario americano, fece la scoperta di una

vita nella biblioteca di un collegio gesuita, presso Roma: un manoscritto di

circa 230 pagine di lunghezza, scritto in un carattere insolito, e riccamente

illustrato con immagini bizzarre di piante, sfere celesti e donne in acqua.

Voynich immediatamente riconobbe l’importanza di questa nuova acquisizione.

Malgrado superficialmente ricordasse i manuali degli alchimisti o erboristi

medioevali, il manoscritto sembrava essere scritto interamente in codice. Le

figure nelle illustrazioni, come le pettinature dei personaggi ritratti,

suggerivano fosse stato prodotto in un periodo imprecisato tra il 1470 ed il

1500, ed una lettera di accompagnamento al manoscritto del XVII attestava che

era stato acquistato da Rodolfo II, l’Imperatore del Sacro Romano Impero, nel

1586. Nel corso del Seicento, sembra che almeno due studiosi avessero tentato di

decifrare il manoscritto, e che esso scomparve quindi per circa 250 anni, fino

appunto a che Voynich lo ritrovò.

Voynich

chiese ai principali crittografi dei suoi tempi di decodificare lo strano

scritto, che non corrispondeva ad alcun linguaggio conosciuto. Ma a dispetto dei

90 anni di sforzi da parte dei maggiori decifratori del mondo, nessuno è stato

in grado di spiegare il cosiddetto Voynichese, ed il contenuto dello scritto

rimane ignoto.

La

natura e l’origine del manoscritto sono anch’esse un mistero. Il fallimento

dei tentativi di decifrare il codice hanno levato il sospetto che non vi sia

alcun codice da codificare. Il Voynichese potrebbe non contenere affatto un

messaggio, ed il manoscritto potrebbe essere semplicemente un elaborato

imbroglio.

I

critici di quest’ipotesi hanno sostenuto che il Voynichese sarebbe troppo

complesso per essere senza senso. Come potrebbe un falsario medioevale produrre

230 pagine di scritto con tante sottili regolarità nella struttura della

distribuzione delle parole?

I

critici di quest’ipotesi hanno sostenuto che il Voynichese sarebbe troppo

complesso per essere senza senso. Come potrebbe un falsario medioevale produrre

230 pagine di scritto con tante sottili regolarità nella struttura della

distribuzione delle parole?

Recentemente

Gordon Rugg (l’autore di questo articolo N.d.T.) ha scoperto che è possibile

duplicare molte delle principali figure del Voynichese, usando un semplice

strumento di codifica disponibile nel XVI secolo. Il testo generato da questa

tecnica sembrerebbe molto simile al Voynichese, ma condurrebbe a semplici

scarabocchi, scritte senza senso, senza alcun messaggio nascosto. Questa

scoperta non prova che il manoscritto Voynich sia uno scherzo, ma sostiene la

teoria di lungo tempo secondo cui un avventuriero inglese di nome Edward Kelley

possa aver concepito il documento per defraudare Rodolfo II. (L’imperatore pagò

una somma di 600 ducati -

l’equivalente di 50,000$ di oggi, per il manoscritto).

Forse

più importante, il metodo usato nell’analisi del mistero del Voynich può

essere applicato ad altre questioni di difficile soluzione in campi del sapere.

Affrontare questo antico puzzle richiede esperienza in diversi settori, ad

esempio la crittografia, la linguistica, e la storia medioevale. Come

ricercatore nello studio dei processi mentali applicati a problemi complessi,

Gordon Rugg vede il suo lavoro sul manoscritto Voynich come un modello

applicabile anche ad altre questioni scientifiche di lungo periodo.

L’OCCHIO DEL DIO BAMBINO?

La

prima decrittazione proposta per il manoscritto Voynich si ebbe nel 1921.

William

E. Newbold, professore di filosofia all’Università di Pennsylvania, sostenne

che ogni carattere dello scritto conteneva piccoli segni di penna che potevano

essere visti solo sotto ingrandimento, e che questi segni formavano un’ antica

stenografia greca. Basandosi sulla sua lettura del codice, Newbold dichiarò che

il manoscritto Voynich era stato scritto dal filosofo e scienziato del XIII

secolo Ruggero Bacone, e che descriveva scoperte come l’invenzione del

microscopio. Entro und decennio, però, le critiche demolirono la soluzione di

Newbold, dimostrando che i segni microscopici sulle lettere non erano altro che

naturali spaccature nell’inchiostro.

Il

tentativo di Newbold fu solo il primo di una serie di fallimenti.

Negli

anni ’40 due appassionati, di decifrazione, Joseph M. Feely e Leonell C.

Strong, usarono cifre sostitutive che assegnavano lettere romane ai caratteri

del Voynichese, ma le traduzioni proposte avevano poco senso.

Alla

fine della II Guerra Mondiale, i crittografi militari statunitensi, che avevano

decifrato il codice imperiale dell’esercito Giapponese, si cimentarono nel

tempo libero con i testi cifrati dell’antichità, e riuscirono in tutti i

casi, eccetto che con il manoscritto Voynich.

Nel 1978 il filologo

amatore John Stojko sostenne che il testo era scritto in ucraino con la

rimozione delle vocali, ma la sua traduzione – che comprendeva frasi tipo

“Il Vuoto è quello per cui l’occhio del Dio bambino combatte” non ha

nessuna attinenza né con le illustrazioni né con la storia ucraina.

Nel 1987 un medico

di nome Leo Levitov sostenne che il documento era stato prodotto dai Catari, una

setta eretica che fiorì nella Francia medioevale, ed era scritto in una

commistione di parole di varie lingue. La traduzione di Levitov, ad ogni modo,

non si trovava d’accordo con la ben documentata teologia Catara.

Inoltre, tutti

questi schemi usavano meccanismi secondo i quali la stessa parola Voynichese

doveva essere tradotta in un modo in una parte del manoscritto ed in un modo

differente in un’altra parte. Ad esempio, un passo della soluzione di Newbold

implicava la soluzione di anagrammi, che è notoriamente imprecisa:

l’anagramma di ADER per esempio, può essere interpretata come in inglese READ,

DARE o DEAR.

La maggior parte

degli studiosi sostiene che il tentativo di codificare il manoscritto Voynich

sono viziate da un’inaccettabile grado di ambiguità. In più, nessuno di

questi metodi poteva codificare un messaggio leggibile in un testo cifrato con

le proprietà del Voynichese.

Se il manoscritto

non fosse un codice, potrebbe essere un linguaggio non identificato? Pur non

riuscendo a decifrarne il contenuto, sappiamo che mostra una serie straordinaria

di regolarità. Per esempio, la parola più comune spesso si ripete per due o più

volte in una riga. Per rappresentare le parole, Rugg ha usato l’Alfabeto

Europeo Voynich (EVA), una convenzione per traslitterare i caratteri del

Voynichese in lettere romane. Un esempio dal folio 78R del manoscritto si

potrebbe leggere: qokedy qokedy dal qokedy qokedy. Una simile ripetizione

di parole non si trova in alcun altro linguaggio. Viceversa, il Voynichese

contiene molte poche frasi dove due o tre parole diverse ricorrono regolarmente

insieme. Queste caratteristiche rendono improbabile il fatto che il Voynichese

sia un linguaggio umano – è semplicemente troppo differente da tutti gli

altri linguaggi.

La terza possibilità

è che il manoscritto sia un gioco o uno scherzo realizzato per conseguire

denaro, o che sia una sorta di divagazione senza significato di qualche

alchimista pazzo. La complessità linguistica del manoscritto sembra però

andare in senso opposto a questa teoria. In aggiunta alla ripetizione delle

parole, vi sono numerose regolarità nella struttura interna delle parole. La

comune sillaba qo, per esempio, ricorre solo all’inizio delle parole.

La sillaba chek può apparire all’inizio della parola, ma se ricorre

nella stessa parola con qo, allora qo viene sempre prima di chek.

La comune sillaba dy di solito appare alla fine di una parola e

occasionalmente all’inizio, ma mai nel mezzo.

Un semplice trucco

del tipo “prendo e mischio” che combina le sillabe in modo del tutto casuale

non potrebbe produrre un testo con così tante regolarità.

Il Voynichese è

molto più complesso di qualsiasi altra forma di linguaggio studiata nel

discorso patologico causato da danni cerebrali o disordini psicologici. Perfino

se un alchimista pazzo avesse costruito una grammatica per un linguaggio

inventato, e quindi trascorso anni del suo tempo scrivendo qualcosa che

impiegasse questa grammatica, il testo risultante non avrebbe condiviso le varie

figure statistiche che si riscontrano nel manoscritto Voynich. Per esempio, la

lunghezza delle parole del Voynichese forma una distribuzione binomia –

ovvero, le parole più comuni hanno cinque o sei caratteri, ed il ricorrere di

parole con un numero di caratteri maggiore o minore scende bruscamente dal

picco, nella rappresentazione su una parabola di simmetrie. Questo tipo di

distribuzione è estremamente insolita in un linguaggio umano. In quasi tutti i

linguaggi umani, la distribuzione delle lunghezze dalle parole è ampia ed

asimmetrica, con una ricorrenza maggiore di parole relativamente lunghe. E’

molto improbabile che la distribuzione binomia del Voynichese possa essere stata

una deliberata parte dello scherzo, perché si ritiene che questo concetto

statistico non fosse ancora stato inventato allora, e non lo sarebbe stato che

secoli dopo la creazione del manoscritto.

TECNICO

DEL RAGIONAMENTO

In sostanza, il

manoscritto Voynich sembra essere un codice estremamente insolito, un linguaggio

strano e sconosciuto o un sofisticato scherzo, e non vi è un modo ovvio per

risolvere l’impasse.

Rugg, e la sua

collega Joanne Hyde hanno cercato, qualche anno or sono, di risolvere questo

enigma. Hanno tentato di rivalutare le tecniche di ragionamento usate

nell’indagine ed i problemi connessi alla difficile ricerca.

L’affermazione che

le strutture del Voynichese non corrispondono ad alcun linguaggio umano, è

stata basata sulle tecniche di ragionamento applicate dai linguisti. Questa

conclusione è apparsa fondata, così Rugg ha proceduto a vagliare l’ipotesi

dello scherzo. La maggior parte degli studiosi che si sono dedicati al

manoscritto Voynich si è trovata concordi sul fatto che il Voynichese fosse

troppo complesso per essere uno scherzo. Rugg riteneva, ad ogni modo, che questa

dichiarazione fosse basata su un’opinione piuttosto che su ferme evidenze. Non

esistono esempi di riferimento.

Vari ricercatori,

come Jorge Stolfi dell’Università di Campinas in Brasile, si è domandato se

il manoscritto Voynich non fosse stato prodotto utilizzando tavole casuali di

generazione del testo. Queste tavole hanno celle che contengono caratteri o

sillabe; l’utente seleziona una sequenza di celle – forse in modo del tutto

casuale – e le combina a formare una parola. Questa tecnica potrebbe riuscire

a generare alcune regolarità all’interno delle parole del Voynichese. Secondo

il metodo di Stolfi, la prima colonna della tavola potrebbe contenere sillabe

prefissate, come ad esempio qo, che ricorre solo all’inizio delle

parole; la seconda colonna poteva contenere le sillabe che appaiono nel mezzo

delle parole, come chek, e la terza poteva contenere sillabe suffisse

come y. Scegliendo una sillaba da ogni colonna in sequenza, si sarebbero

prodotte parole con la struttura caratteristica del Voynichese. Alcune delle

celle potevano anche essere vuote, così che si sarebbero potute creare parole

mancanti di prefisso, di sillabe centrali o suffisso.

Altre strutture del

Voynichese, invece, non sono riproducibili in modo così semplice. Per esempio,

alcuni caratteri sono individualmente comuni, ma raramente ricorrono vicino

l’uno all’altro. I caratteri trascritti come a, e ed 1 sono

comuni, come lo è la combinazione al, ma la combinazione el è

molto rara. Questo effetto non può essere prodotto mischiando casualmente i

caratteri dalla tavola, così Stolfi ed altri hanno respinto l’approccio.

Il termine chiave

qui, è “casualmente”. Per i moderni ricercatori, la casualità è un

concetto prezioso, ma si ritiene sia stato sviluppato molto tempo dopo che il

manoscritto è stato creato. Un burlone medioevale probabilmente avrebbe usato

un modo differente di combinare le sillabe, che non potrebbe essere stato

casuale nel senso stretto del termine. Rugg ha così iniziato a domandarsi se

alcune delle strutture del Voynichese potessero essere state prodotte da uno

strumento ormai considerato obsoleto.

LA

GRIGLIA DI CARDAN

Sembrava

proprio che l’ipotesi dello scherzo meritasse maggiori indagini. Il passo

successivo era tentare di produrre un documento falso per vedere quali effetti

si sarebbero potuti ottenere. La prima domanda era, Che tecnica usare?

Sembrava

proprio che l’ipotesi dello scherzo meritasse maggiori indagini. Il passo

successivo era tentare di produrre un documento falso per vedere quali effetti

si sarebbero potuti ottenere. La prima domanda era, Che tecnica usare?

La risposta

dipendeva in larga misura dalla data in cui era stato prodotto il manoscritto.

Avendo lavorato in archeologia, un campo nel quale la datazione dei reperti ha

un’importanza notevole, Rugg ha verificato l’opinione corrente dei

ricercatori sul fatto che il manoscritto fosse stato creato prima del 1500. Era

illustrato nello stile del tardo 1400, ma questo attributo non fissa in modo

conclusivo la data della sua origine; le opere artistiche sono spesso prodotte

nello stile di un periodo precedente, sia innocentemente o anche per far

sembrare il documento più antico. Pertanto Rugg ha ricercato una tecnica di

codifica disponibile nel corso della gamma più ampia possibile delle date di

origine – tra il 1470 ed il 1608.

Una possibilità

promettente era la griglia di Cardan, creata dal matematico italiano Girolamo

Cardano nel 1550. Essa consiste di una cartella con tagli apribili su essa.

Quando la griglia viene sovrapposta ad un testo apparentemente innocuo, prodotto

con un’altra copia della stessa cartella, le aperture rivelano le parole del

messaggio nascosto. Rugg comprese che una griglia di Cardan con tre aperture

sarebbe potuta essere usata per selezionare le permutazioni dei

prefissi,

delle sillabe di mezzo e dei suffissi da una tavola per generare la parole di

stile Voynichese.

prefissi,

delle sillabe di mezzo e dei suffissi da una tavola per generare la parole di

stile Voynichese.

Una pagina tipica

del manoscritto Voynich contiene da 10 a 40 linee, ognuna consistente da 8 a 12

parole. Usando il modello a tre sillabe del Voynichese, una tavola singola di 36

colonne e 40 righe, avrebbe contenuto abbastanza sillabe per produrre

un’intera pagina manoscritta con una singola griglia. La prima colonna

elencherebbe i prefissi, la seconda le sillabe centrali e la terza i suffissi;

le colonne seguenti ripeterebbero il percorso. Si può allineare la griglia

all’angolo sinistro della tavola per creare la prima parola del Voynichese e

quindi muoverla di tre colonne a destra per creare la prossima parola. O si può

spostare la griglia ad una colonna successiva a destra, o ad una fila inferiore.

Posizionando successivamente la griglia sulle parti differenti della tavola, si

possono creare centinaia di parole di Voynichese. E la stessa tavola potrebbe

quindi essere usata con una griglia differente per creare le parole sulla pagina

successiva.

Rugg ha tracciato le

tre tavole a mano, impiegando non meno di tre ore per ognuna, e due o tre minuti

per incidere ogni griglia. Fatto questo, ha potuto generare il testo in meno di

quanto non fosse necessario per trascriverlo. In tutto, ha prodotto tra 1,000 e

2,000 parole in questo modo.

Rugg ritiene che

questo metodo potrebbe facilmente riprodurre la maggior parte delle strutture

del Voynichese. Per esempio, ci si può assicurare che alcuni caratteri non

ricorrano mai insieme disegnando attentamente le tavole e le griglie. Se i tagli

nelle griglie successive si trovano sempre su file differenti, allora le sillabe

in celle orizzontali adiacenti sulla tavola non si verificheranno mai insieme,

seppure possano essere molto comuni individualmente. La distribuzione binomia

delle lunghezze delle parole può essere ottenuta unendo sillabe corte,

medio-lunghe e lunghe sulla tavola. Un’altra caratteristica del Voynichese –

che le prima parole di una riga tendono ad essere più lunghe delle successive

– può essere riprodotta semplicemente mettendo la maggior parte delle sillabe

più lunghe sul lato sinistro della tavola.

Il metodo della

griglia di Cardan appare pertanto essere un meccanismo per il quale potrebbe

essere stato creato il manoscritto Voynich. Le ricostruzioni di Rugg

suggeriscono che qualcuno potrebbe avere prodotto il manoscritto, incluse le

illustrazioni, in solo tre o quattro mesi. Ma rimane una questione cruciale: il

manoscritto contiene solo scarabocchi senza senso o un messaggio codificato?

Rugg ha trovato due

modi per impiegare le griglie e le tavole per codificare e decodificare il

testo. La prima era una cifra sostitutiva che convertiva i caratteri del testo

delle sillabe centrali che sono così incastrate tra prefissi e suffissi senza

senso usando il metodo descritto sopra. La seconda tecnica di codifica assegna

un numero ad ogni carattere del testo e quindi usa questi numeri per specificare

la posizione della griglia di Cardan sulla tavola. Entrambe le tecniche ad ogni

modo producono gli scritti con molte meno ripetizioni di parole del Voynichese.

La scoperta indica che se la griglia di Cardan fosse stata usata, in effetti,

per creare il manoscritto Voynich, l’autore intendeva probabilmente non

intendeva elaborare un testo, quanto riprodurre un metodo articolato ed

intelligente. Rugg non ha trovato evidenza alcuna che il manoscritto celi un

messaggio codificato.

Questa assenza di

prove non prova che il manoscritto sia uno scherzo, ma il lavoro di Rugg mostra

che anche la costruzione di uno scherzo è un’operazione complessa, quasi come

la creazione di un testo cifrato. Questa spiegazione trova corrispondenza in

alcuni interessanti fatti storici: lo studioso elisabettiano John Dee ed il suo

socio Edward Kelley, di dubbia reputazione, visitarono la corte di Rodolofo II

nel corso del 1580. Kelley era un noto falsificatore, mistico ed alchimista,

piuttosto familiare con le griglie di Cardan. Alcuni esperti sul manoscritto

Voynich hanno a lungo sospettato che Kelley potesse esserne l’autore.

La studentessa di

dottorato di Rugg, Laura Aylward sta attualmente indagando se strutture

statistiche più complesse ricorrenti nel manoscritto possano essere riprodotte

mediante l’uso della tecnica della griglia di Cardan. Rispondere a questa

domanda richiederà la produzione di una grande quantità di testo mediante

l’uso di differenti tavole e griglie, così si sta studiando un software per

svolgere la procedura in automatico.

Questo studio ha

svelato numerosi indizi sulle tecniche di approccio concettuale a problemi

complessi, per determinare se sia stata trascurata alcuna soluzione possibile.

Ad esempio, si è riesaminato il processo logico impiegato dagli scienziati per

comprendere la causa della malattia di Alzheimer. Rugg intende verificare se il

suo approccio possa essere usato per rivalutare precedenti ricerche sui

disordini cerebrali. Intende cioè scoprire se gli investigatori abbiano

trascurato qualche aspetto di ragionamento rilevante. Ovvero: gli assunti chiave

sono stati testati sufficientemente? Vi sono state sottili incomprensioni tra le

differenti discipline coinvolte in questo lavoro? Se possiamo usare questo

processo per aiutare la ricerca sull’Alzheimer, il manoscritto medioevale che

sembra un manuale dell’alchimista pazzo, potrebbe provarsi in realtà un

trattato di medicina moderna.

Gordon Rugg ha

iniziato ad interessarsi al manoscritto Voynich circa 4 anni or sono.

Inizialmente visto come un enigma intrigante, lo ha in seguito considerato un

caso chiave per riesaminare problemi complessi.

Rugg ha ottenuto il

suo PhD in psicologia all’Università di Reading nel 1987. Ora lettore senior

nella Scuola di calcolo e Matematica all’Università di Keetle in Inghilterra,

Rugg è capo editore della rivista “Expert Systems: The International Journal

of Knowledge Engineering and Neural Networks”. La sua ricerca include la

natura delle competenze, ed i modelli di informazione, conoscenza e formazione

del pensiero.

Altri Documenti...

Home

Nel

1912, Wilfrid Voynich, un librario antiquario americano, fece la scoperta di una

vita nella biblioteca di un collegio gesuita, presso Roma: un manoscritto di

circa 230 pagine di lunghezza, scritto in un carattere insolito, e riccamente

illustrato con immagini bizzarre di piante, sfere celesti e donne in acqua.

Voynich immediatamente riconobbe l’importanza di questa nuova acquisizione.

Malgrado superficialmente ricordasse i manuali degli alchimisti o erboristi

medioevali, il manoscritto sembrava essere scritto interamente in codice. Le

figure nelle illustrazioni, come le pettinature dei personaggi ritratti,

suggerivano fosse stato prodotto in un periodo imprecisato tra il 1470 ed il

1500, ed una lettera di accompagnamento al manoscritto del XVII attestava che

era stato acquistato da Rodolfo II, l’Imperatore del Sacro Romano Impero, nel

1586. Nel corso del Seicento, sembra che almeno due studiosi avessero tentato di

decifrare il manoscritto, e che esso scomparve quindi per circa 250 anni, fino

appunto a che Voynich lo ritrovò.

Nel

1912, Wilfrid Voynich, un librario antiquario americano, fece la scoperta di una

vita nella biblioteca di un collegio gesuita, presso Roma: un manoscritto di

circa 230 pagine di lunghezza, scritto in un carattere insolito, e riccamente

illustrato con immagini bizzarre di piante, sfere celesti e donne in acqua.

Voynich immediatamente riconobbe l’importanza di questa nuova acquisizione.

Malgrado superficialmente ricordasse i manuali degli alchimisti o erboristi

medioevali, il manoscritto sembrava essere scritto interamente in codice. Le

figure nelle illustrazioni, come le pettinature dei personaggi ritratti,

suggerivano fosse stato prodotto in un periodo imprecisato tra il 1470 ed il

1500, ed una lettera di accompagnamento al manoscritto del XVII attestava che

era stato acquistato da Rodolfo II, l’Imperatore del Sacro Romano Impero, nel

1586. Nel corso del Seicento, sembra che almeno due studiosi avessero tentato di

decifrare il manoscritto, e che esso scomparve quindi per circa 250 anni, fino

appunto a che Voynich lo ritrovò. I

critici di quest’ipotesi hanno sostenuto che il Voynichese sarebbe troppo

complesso per essere senza senso. Come potrebbe un falsario medioevale produrre

230 pagine di scritto con tante sottili regolarità nella struttura della

distribuzione delle parole?

I

critici di quest’ipotesi hanno sostenuto che il Voynichese sarebbe troppo

complesso per essere senza senso. Come potrebbe un falsario medioevale produrre

230 pagine di scritto con tante sottili regolarità nella struttura della

distribuzione delle parole? Sembrava

proprio che l’ipotesi dello scherzo meritasse maggiori indagini. Il passo

successivo era tentare di produrre un documento falso per vedere quali effetti

si sarebbero potuti ottenere. La prima domanda era, Che tecnica usare?

Sembrava

proprio che l’ipotesi dello scherzo meritasse maggiori indagini. Il passo

successivo era tentare di produrre un documento falso per vedere quali effetti

si sarebbero potuti ottenere. La prima domanda era, Che tecnica usare? prefissi,

delle sillabe di mezzo e dei suffissi da una tavola per generare la parole di

stile Voynichese.

prefissi,

delle sillabe di mezzo e dei suffissi da una tavola per generare la parole di

stile Voynichese.