MASONERÍA Y CALIDAD DE VIDA.

Sebastián Jans

La

sociedad humana, por lo menos en los ámbitos de nuestra civilización, desde la

Ilustración, ha generado tres grandes olas de derechos humanos y se encuentra

en desarrollo una cuarta generación. La primera de ellas, establece los

derechos individuales y políticos; la segunda, los derechos sociales; la

tercera, marca los derechos de los grupos humanos Inter.-sociales. La cuarta, se

encuentra en proceso de configuración frente a los procesos de la globalización,

la tecnificación y el economicismo, y tiene que ver con los derechos humanos

basados en la configuración ética.

En

estos últimos, se introducen los derechos a la Calidad de Vida, como un aspecto

fundamental, que se relaciona íntimamente con otros tópicos que están en el

debate desde hace ya bastante tiempo: el ecosistema, la bioética, la muerte

digna, el derecho a la natalidad, la libertad de concepción, etc.

Es

un hecho que, frente a los derechos señalados, la Humanidad ha experimentado

grandes avances y grandes retrocesos en los recientes 200 años, dejando como

secuela profundos desequilibrios, que el hombre de la post-modernidad sigue

enfrentando, ahora con el agregado de tendencias

predominantes distanciadas de la conciencia de lo asociativo o del sentido

societal.

En torno al concepto de Calidad de Vida.

El

concepto de Calidad de Vida emerge

hace menos de cincuenta años, con la introducción de una variable contraria

a los criterios economicistas y cuantitativos que primaban en los

informes sociales de los organismos internacionales, que centraban, hasta

entonces, su interés en lo cuantitativo. Para los críticos a los guarismos

cuantitativistas no se trataba solo de reflejar, sumar y/o aumentar los índices

que daban cuenta de las condiciones de vida de las personas, grupos, naciones o

asentamientos humanos, sino que era necesario considerar esas condiciones de

vida sobre criterios de calidad.

Transcurridas

ya varias décadas, hoy la Organización Mundial de la Salud, define la Calidad

de Vida como “la percepción que un

individuo tiene de su lugar en la existencia, en el contexto de la cultura y del

sistema de valores en los que vive y en relación con sus objetivos, sus

expectativas, sus normas, sus inquietudes”. Desde su punto de vista,

“se trata de un concepto muy amplio que está influido de modo complejo por la

salud física del sujeto, su estado psicológico, su nivel de independencia, sus

relaciones sociales, así como su relación con los elementos esenciales de su

entorno”.

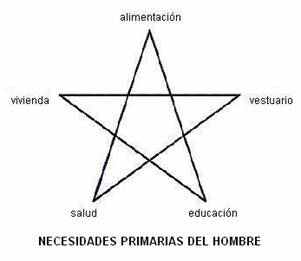

Calidad

de Vida implica, entonces, la sensación de bienestar, de felicidad y de

satisfacción de las personas, es decir, es una evaluación personal sobre la

base de factores sensitivos y abstractos, que llevan al individuo a reconocerle

un valor a la vida y al contexto social en el que se desenvuelve. Analizar los

factores que la hacen posible, implica asumir la experiencia subjetiva de

individuos que reaccionan de manera distinta frente a los bienes y servicios, y

como estos son puestos a disposición de sus destinatarios. Obviamente, se

reconoce vigencia al concepto cuando las necesidades primarias y básicas han

quedado previamente satisfechas (alimentación, vestuario, vivienda, salud,

educación).

Las

variables en su definición, dificultan la existencia de una teoría única que

la perfile con claridad, precisamente, porque es necesario considerar, de un

modo determinante, la sensación que las personas tienen respecto de las

condiciones de vida en que se desenvuelven cotidianamente. Para algunos

especialistas, el término mismo pertenece, antes que todo, a un universo ideológico,

que no siempre tiene relación con un sistema determinado de valores.

Asimismo,

cualquier definición en términos de establecer mecanismos de medición de la

Calidad de Vida, requiere parámetros que hagan identificables condiciones de

vida sustentadas en elementos de valoración reconocidos socialmente, una

valoración convencional. Siendo los valores tan variables como las personas que

valoran, se requieren consensos para establecer el perfil de su

convencionalidad.

Algunas ideas en el debate.

Definir

parámetros en torno a la Calidad de Vida,

tiene

que ver con la evaluación de las necesidades de las personas y sus niveles de

satisfacción, la evaluación de los resultados de los programas y servicios

humanos, la dirección y guía en la provisión de estos servicios y la

formulación de políticas nacionales e internacionales dirigidas a la población

en general y a otras más específicas, como es la población que presente

alguna forma de incapacidad para obtener los servicios y bienes.

En

los organismos internacionales, los enfoques para la investigación de la

Calidad de Vida han fijado un conjunto de condiciones cuantitativas, que se

basan en la medición de la experiencia de las personas y sus problemas, y

cualitativas, que se expresan en aspectos sociales, referidos al estándar de

vida; aspectos psicológicos, que miden la percepción subjetivas de los

individuos frente a la presencia o ausencia de experiencias vitales concretas; y

aspectos relativos al ajuste de los individuos frente al ambiente en que se

desenvuelven.

Bajo

esa premisa, es conveniente tener presente el concepto de Jerarquía de

Necesidades, que propusiera hace ya algunas décadas Abraham Maslow,

planteado dentro de su teoría de la personalidad, que muestra una serie de

necesidades que atañen a todo individuo y que se encuentran organizadas de

forma estructural, igual que una pirámide, de acuerdo a una determinación biológica

causada por la constitución genética del individuo.

En

la pirámide de Maslow, en la parte más baja de su estructura, se ubican las

necesidades más prioritarias y en la superior las de menor prioridad. La

movilidad, de un nivel a otro, se manifiesta al ser satisfechas las necesidades

de determinado nivel, evento que motiva las necesidades del siguiente nivel,

siendo éstas su meta próxima de satisfacción.

Maslow

habla de estos niveles en términos

de homeostasis:

en nuestro cuerpo, cuando falta alguna sustancia, desarrolla un ansia por ella,

que cuando logra conseguirla se aplaca. Lo que Maslow hace es extender el

principio de homeostasis a necesidades tales como: la seguridad, la pertenencia

y la estima. Considera estas necesidades como vitales para el mantenimiento de

la salud, y afirma que todas estas necesidades están construidas genéticamente

en todos nosotros, como los instintos, de allí que las llama necesidades

instintoides,

es decir, casi instintivas.

Cuando

un hombre sufre de hambre lo más normal es que busque denodadamente obtener

alimento; una vez que ha conseguido alimentarse y sabe que no morirá de hambre,

se preocupará por estar a salvo, al sentirse seguro querrá encontrar otras

satisfacciones sucesivas. Cuando

recién hemos nacidos, nuestras necesidades están en lo fisiológico. Cuando ya

tenemos cierto nivel de conciencia, empezamos a reconocer que necesitamos estar

seguros. Poco tiempo después, buscamos atención y afecto. Un poco más tarde,

buscamos la autoestima.

En

el contexto de la Teoría General de Sistemas, se señala que los sistemas

complejos, como es el caso de los seres humanos, las sociedades y las culturas,

desarrollan la capacidad morfogenética de conservarse viables,

lo que se caracteriza por cambios en la forma, estructura y estado del sistema.

La viabilidad se expresa en la adaptación y generación de objetivos,

necesidades o metas, de acuerdo a las variaciones que puede experimentar el

sistema. Así, bajo condiciones de estrés o cuando nuestra supervivencia está

amenazada, los seres humanos podemos “regresar” a un nivel de necesidad

menor.

En

atención a lo expuesto, no podemos pensar que, al precisar determinadas

condiciones de Calidad de Vida, estemos señalando una categoría aplicable de

un mismo modo a unos y otros, de manera definitiva. Cada persona y cada grupo

social, identifica las tendencias que señalan su status

de bienestar, luchando para ese efecto en un tiempo y un espacio específico.

Para

los especialistas, es necesario diferenciar los diversos modos de vida, las

aspiraciones, los ideales, la moral y la idiosincrasia de los agrupamientos

sociales, para distinguir las distintas magnitudes, dimensionando las

variaciones y la realización personal de los integrantes de segmentos sociales,

donde los estándares a analizar son diferentes entre unos y otros.

La crisis postmoderna.

Con

la crisis que impone la postmodernidad, nuestra realidad civilizacional han

experimentado cuatro grandes reveses, como lo aseverara hace un tiempo el filósofo

Edgar Morin, donde algunos problemas que fueron considerados periféricos se han

convertido en centrales; donde lo privado o existencial, propio de las personas,

se han convertido en problemas políticos o sociales.

El

primer revés es aquel de la degradación de lo asociativo, producto de la

destrucción de los antiguas solidaridades, lo que provoca un agravamiento de

las soledades y la atomización de las personas. El segundo revés tiene que ver

con la tecnificación, donde esta se convierte en un fin en si mismo, sin

entenderla como una herramienta al servicio del hombre. El tercero, es la

monetarización, que impone la variable económica como la única referencia válida

en toda la actividad humana. El cuarto, radica en el concepto de desarrollo que

impone la tecnificación y la monetarización, que lleva al desastre depredativo

de los recursos naturales. Esta tendencia no solo tiene que ver con el

sacrificio de los recursos naturales, sino que también se relaciona dramáticamente

con el aplastamiento de las singularidades de los grupos humanos.

Las

consecuencias de estos reveses, que diagnostica Morin, inciden en las personas

de un modo definitivo, donde los índices y tasas de los organismos técnicos no

llegan a dar cuenta de los procesos de degradación de la civilización

post-moderna, donde, ya no se trata de poner la discusión en el desarrollo

sustentable, sino en la sustentabilidad de la civilización de la que somos

parte.

Frente

a ese diagnóstico, para propiciar condiciones de Calidad de Vida en una

sociedad como la nuestra, es necesario involucrar a los tres actores

fundamentales que determinan las constantes societales de nuestro tiempo: el

Estado o gobierno, las empresas o corporaciones que producen bienes y servicios,

y la comunidad o las personas.

Son

obligaciones del gobierno con la comunidad establecer bienes públicos

suficientes y funciones solidarias, que las condiciones reguladoras del mercado

son incapaces de considerar o desarrollar. Son obligaciones del gobierno para

las empresas o corporaciones establecer reglas claras y transparentes para

garantizar los bienes y servicios que el mercado pueda demandar, en consonancia

con las limitaciones de los recursos naturales y la sustentabilidad del

ecosistema.

Son

obligaciones de las corporaciones producir bienes y servicios para el mercado

con responsabilidad, respetando las leyes en la letra y en su espíritu, y

cuando se indica espíritu se refiere a que debe ser en arreglo con las

condiciones éticas que deben inspirar todo ordenamiento jurídico y el

desenvolvimiento social.

Son

obligaciones de la comunidad establecer el marco moral y las exigencias que

hagan la sociedad vivible para todos y cada uno de sus integrantes. Esto implica

definir las valoraciones de los servicios, de los bienes, de las necesidades que

se expresan en el convivir. De la misma forma, es su obligación determinar las

orientaciones políticas predominantes de los órganos de conducción social,

que generan las leyes y la administración del Estado, a través del ejercicio

de los derechos ciudadanos en un marco democrático.

En

síntesis, la Calidad de Vida depende de la necesaria gobernanza,

que se produce entre el gobierno, los gobernados y los actores privados, que

hacen posible la provisión de los bienes y servicios necesarios para asegurar

condiciones de vida de buena calidad, donde se manifiestan tres requerimientos

fundamentales: responsabilidad, confiabilidad y libertad.

Responsabilidad,

porque todo parámetro en la Calidad de Vida tiene actores o protagonistas que

inciden en su aseguramiento (el Estado, las empresas, la comunidad);

responsabilidad que también se expresa respecto al ambiente, a las

particularidades culturales y a la disponibilidad y utilización de los

recursos. Responsabilidad significa hacerse cargo de los costos que las

condiciones de vida significan, los cuales tienen que ser asumidos contemporáneamente

y no ser transferidos a las generaciones siguientes.

Confiabilidad

en que los componentes que inciden en la Calidad de Vida no terminarán

destruyendo los recursos o basamentos que la hacen posible. V.gr. si hay una

disponibilidad tecnológica o un producto o un beneficio que asegura la Calidad

de Vida en un aspecto, en otro no puede ser negativo o destructivo para esa

misma calidad de vida.

Y

libertad, en el sentido exacto de la capacidad social de las personas para

optar, la cual no es ilimitada, como lo dice la antigua comprobación societal y

filosófica, en cuanto a que mi espacio de libertad tiene sus linderos donde

empiezan los derechos de otros. En virtud de ello, la sociedad, a través de sus

estructuras, tiene que asegurar el máximo de libertades para las personas,

pero, dentro de disponibilidades objetivas y condiciones específicas de

sustentabilidad.

Objetivos masónicos.

Nuestros

principios señalan taxativamente que es deber de los francmasones, mantenerse

en el lugar de avanzada en el proceso evolutivo e integrador del hombre y la

sociedad. Pero, ello no ocurre en una condición atemporal o en un espacio de

abstracción desvinculado del hacer social. Concretamente, es tarea de los

masones enfrentar la realidad citeriorísticamente. Nuestro

tiempo de acción es ahora, en esta sociedad. Nuestra responsabilidad es el

Hombre Ético de Hoy, y nuestro aporte a la contemporización debe radicar en

los debates morales que permiten la convención social.

En

ese contexto, en coherencia con lo planteado, como masones, nos corresponde

moralizar, convivencializar, responsabilizar, religar. La tarea extramural dice

relación con la construcción de las ligazones fraternales de un humanismo que

se reformula, ante la crisis de la modernidad. La religancia del hombre con su

humanidad, es la condición necesaria del accionar de nuestra doctrina y de su

proyección a la extramuralidad de la cual somos parte.

El

masón de la postmodernidad, así como en otras épocas de la Historia Humana,

tiene la ineludible misión de proyectar, de un modo tangible en la sociedad, la

escala de valores que asimila, según su estudio y reflexión, en nuestros

Templos. Nuestras responsabilidades se desprenden de la enseñanza ética que

nos advierte que la vida, para un masón, no es contemplación pasiva del bien,

sino un activo y perenne combate contra el mal y el error.

El

mal no tiene que ver, para el iniciado, con la visión del pecado, sino con las

conductas y acciones humanas que llevan a coartar, inhibir o impedir los

derechos del hombre para vivir en condiciones de libertad, igualdad y

fraternidad. El error, en el mismo sentido, tiene que ver con las consecuencias

que producen los actos humanos sobre el medio espiritual y físico en que el

hombre se desenvuelve.

La

opción ética que propone la reflexión masónica a partir de sus rituales, en

torno a los debates que se expresan en la búsqueda social de una calidad de

vida coherente con la capacidades y potencialidades que nos dan las condiciones

materiales de nuestro tiempo, nos impone la impronta de hacerla extensiva a

todas los componentes del cuerpo social. Y para ello, nuevamente debemos

insistir en la triada fundamental del vivir en sociedad: libertad, igualdad y

fraternidad.

En

virtud de esas convicciones éticas, convivencializar, solidarizar, rehumanizar,

son tareas que constituyen la base de nuestro plan de acción de hoy, a partir

de nuestras concepciones personales sobre la Calidad de Vida que la sociedad

debe asegurar a sus integrantes, las cuales deben contribuir a una sana convención

social, para asegurar al Hombre el espacio y las condiciones para su realización

plena en sociedad.

***