Nell'anno 1820, come s'è detto, moriva Raffaele Stern non ancora cinquantenne: due anni dopo era la volta di Giuseppe Camporese di 61 anni. I due erano ancora giovanissimi quando già si erano conquistate posizioni ufficiali nell'ambiente vaticano: avevano tutti e due dalla loro l'essere figli d'architetti che già avevano lavorato per la Camera Apostolica, e questa circostanza, oltre agli indiscutibili meriti individuali, avrà senza dubbio influito sulle loro burocratiche fortune. Pasquale Belli di loro più anziano (era nato a Roma il 3 dicembre del 1752), aveva invece stentato a farsi largo. Anzi pur essendo stato allievo di Pietro Camporese il Vecchio, ed avendo lavorato in qualità di assistente nelle ultime imprese di quel maestro, quando s'era trattato di portare avanti le costruzioni dei Musei, s'era visto preferire, nonostante la minore età e certo la minore esperienza, prima Giulio Camporese ancora giovanissimo e suo discepolo, e quindi lo Stern. La prima notizia di suoi lavori si ha infatti quando il Belli è intento, in Assisi, alla sistemazione della cripta neoclassicheggiante della Basilica di S. Francesco. Deliberata subito dopo il ritrovamento della tomba del Santo avvenuto il 12 dicembre 1818 e poi distrutta nei recenti lavori guidati dal Tarchi. Morto però lo Stern nel 1820, è al Belli, vecchio ormai di 68 anni, che viene affidato l'incarico di proseguire i lavori dei Museo Chiaramonti, ed è ancora a lui che, dopo l'incendio del 1823, viene affidato l'incarico veramente importantissimo di realizzare i piani per la ricostruzione della Basilica di S. Paolo fuori le Mura. Ciò che egli fece con quella poca discrezione per i resti dell'antico edificio che ancora oggi lamentiamo. Abbatté egli infatti le cinque navate, che, forse, in parte, avrebbero potuto essere conservate, distruggendo così senza pietà gli affreschi del Cavallini che decoravano le pareti della navata maggiore. Il Belli tracciato il piano della nuova costruzione, che nella distribuzione generale della pianta ripete quello della Basilica del I secolo - e che poi verrà conservato dal Poletti - nel 1831 erigeva la prima colonna della chiesa rinnovata. Mentre conduceva i lavori di S. Paolo, il Belli dava anche i disegni per il compimento, nel loro secondo ordine, delle facciate della chiesa della Consolazione e della chiesa di S. Andrea delle Fratte. Due edifici completati dall'architetto con spirito d'adattamento all'ambiente, seguendo la linea già tenuta, parecchi anni prima, da Pietro Camporese il Vecchio per il completamento della facciata di S. Maria in Aquiro. Il Belli non è certo un grande architetto, tuttavia è utile notare il suo apporto alla formazione del linguaggio architettonico " purista " propriamente romano, di quei costruttori cioè che, fin verso il '70, mostrarono di preferire alle forme antiche, quelle del rinascimento e dell'età paleocristiana. Forme ridotte ad una nitida stesura di piatte superfici nettamente stagliate in una definizione dei volumi sottolineati da spigoli vivi, sagome e comici tirate con estrema secchezza di fattura e compassata meccanicità di precisione. Dadi, gole, palmette, ovuli, dentelli ed astragali sono eseguiti con stampi d'acciaio e tutto diviene freddo, impersonale, anonimo, sbiadito. Ad ogni modo se, per merito dei costruttori che abbiamo or ora ricordato, si definisce un certo carattere particolare del gusto architettonico romano, che ebbe poi largo seguito durante tutto il secolo, la personalità di maggior risalto che allora operò nel campo dell'architettura, nella città dei papi, fu quella di Giuseppe Valadier (Roma, 1762-1839). Il padre di Giuseppe Valadier, Luigi, francese d'origine, esperto incisore e fonditore di metalli, uomo fortunato ed agiato, fu quegli che insegnò al figliolo le prime basi dell'arte del disegno; ma Giuseppe era ancora un ragazzo quando entrò nell'Accademia di S. Luca per studiarvi architettura, distinguendosi ben presto, se riusciva, nel 1775, ad ottenere, a 13 anni appena, un primo premio nella seconda classe d'architettura, svolgendo un tema riferentesi alla sistemazione della Piazza di S. Salvatore in Lauro. Non sappiamo quali fossero i maestri che all'Accademia di S. Luca guidarono i primi passi del giovane Valadier che, cresciuto nell'ambiente artistico romano, avrà avuto modo di conoscere anche il Marchionni, il Piranesi, il Simonetti e Pietro Camporese. Certo si è, tuttavia, che egli fu subito attratto, oltre che dallo studio di Vitruvio, da quello del Palladio e dei teorici del Cinque e Seicento, verso quelle moderne architetture, non solo romane, che meglio riflettevano, in un momento di così grande fervore politico e spirituale, gli interessi e il gusto contemporaneo. Appena diciannovenne infatti, nel 1781, nell'anno stesso in cui riceveva la nomina ad architetto dei SS. Palazzi (Ciampi), il Valadier intraprendeva un viaggio nell'Italia Settentrionale e visitava Firenze e Modena; andò anche a Milano, ove imperava il Piermarini, e si recò poi a Marsiglia, forse ad incontrarvi i parenti francesi. Rientrato negli Stati pontifici, lo troviamo a Spoleto nel 1784 che s'occupa dei lavori della sistemazione interna del Duomo, ed è nei pressi di quella città, nella Villa Piancini a Terraia, che viene indicata la sua prima opera architettonica. Frattanto andava progettando un viaggio a Parigi, quando fu richiamato a Roma per la morte del padre (15 settembre 1785).

Piazza del Popolo

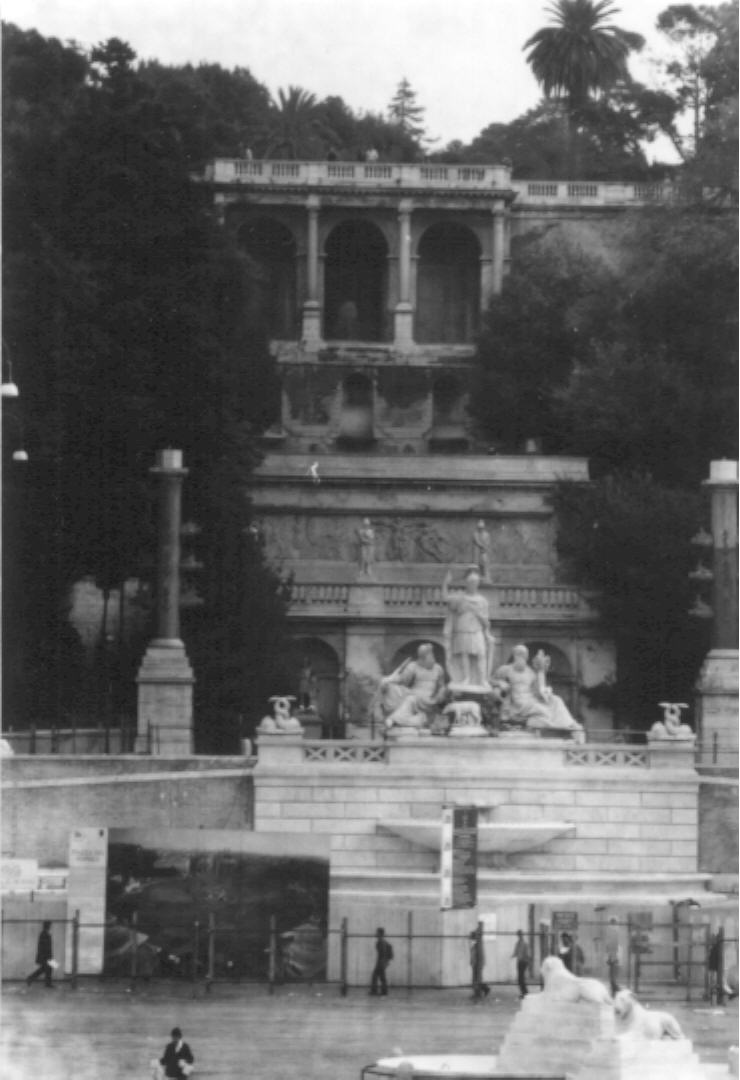

Il Pincio visto da Piazza del Popolo

E fu in quell'occasione che, a quanto racconta il Ciampi, il suo biografo più antico e autorevole, lo stesso Pontefice ebbe modo di dimostrargli la propria simpatia aiutandolo anche a risolvere certe beghe derivanti dalla eredità paterna. Di questa benevolenza è anche prova la nomina, concessagli l'anno successivo, a direttore della Calcografia Camerale e della Fabbrica di S. Pietro; nel quale anno il Valadier pubblicava uno scritto su Vitruvio che egli chiama suo maestro, accanto a Palladio. Frattanto, sempre a quanto narra il Ciampi, fino dal 1784 egli andava pensando ad una conveniente sistemazione della Piazza del Popolo, mentre per le sue funzioni di Architetto Camerale viaggiava nei territori dello Stato della Chiesa. Così si recava a Rimini per la ricostruzione della cupola di quel Duomo, crollata in seguito al terremoto del 1786, e ancora a Rimini costruiva il Palazzo dei Valloni, conti di Lupaiolo (1788), mentre erigeva a Gubbio un orfanotrofio ed un ospizio, e, presso il Casino del Vescovo di Carpentras, una chiesetta. Nel 1789, poi, era a Urbino, dove il terremoto aveva fatto crollare la cupola e dissestato gran parte dell'antico Duomo, opera di Francesco di Giorgio Martini, per dirigerne il restauro che fu poi una vera e propria ricostruzione. Tornato a Roma nel 1791 il Valadier restaurava, dandole nuovo aspetto, la Cappella del Divino Aiuto - la seconda a sinistra - nella chiesa di Gesù e Maria; pubblicava nel 1793 un suo progetto per la sistemazione di Piazza del Popolo, dava disegni per il Palazzo Ugolini di Macerata e per l'ampliamento della chiesa parrocchiale di Monte dell'Olmo; restaurava nel 1798 la facciata del Duomo di Orvieto danneggiata da un fulmine nel 1795, e in ultimo iniziava la costruzione della nuova Collegiata di S. Lorenzo in Afonte Sampietrangeli in quel di Fermo, che doveva essere compiuta solo nel 1830. Mentre era intento a questi lavori, altri ne progettava e dirigeva nelle paludi pontine e nel borgo di Terracina. " Così con opere lodate e con onori ricevuti tutto gli andava a seconda, allorché verso le Alpi s'udì il suono della straniera tromba che dette all'Italia pauroso presentimento di mali futuri. E quelli piombarono su lei rapidamente a guisa di tempesta, né fu tardo a risentirne gli effetti il nostro Giuseppe che però, pel suo carattere, pel suo inventivo ingegno e per la sua stupenda operosità, seppe trarre cagione e modo d'operare cose grandi e di trarne incredibile reputazione ". Così il Ciampi accenna di scorcio alla campagna d'Italia di Napoleone, all'umiliante trattato dì Tolentino (1797), alla deportazione di Pio VI in Francia, alla rioccupazione di Roma da parte di Pio VII (1800) e infine ai cinque anni (1809-1814) durante i quali, decretata l'abolizione del potere temporale, i francesi tennero il governo di Roma. Che durante tutto questo tempo il Valadier abbia sempre e solo operato cose grandi da trarne " incredibile" reputazione, come asserisce il Ciampi, veramente non fu allora l'opinione di molti; i quali gli imputavano d'essersi messo al servizio dei francesi per curare l'imballaggio delle opere d'arte che, per il trattato di Tolentino, dovevano emigrare in Francia; e d'essersi subito accomodato con il generale Parisi e con Ferdinando re di Napoli nella loro fugace apparizione a Roma, e poi di nuovo col governo di Pio VII allorché questi, l'anno 1800, rioccupò la sua città, e infine di essere stato troppo sollecito a servire nuovamente i francesi quando nel 1800 Roma fu annessa al loro impero. E ciò durò fino all'anno 1814 quando, caduto Napoleone, il Valadier chiese subito al governo pontificio, e l'ottenne non senza qualche difficoltà, d'essere reintegrato nelle sue antiche cariche e funzioni. Anni difficili indubbiamente per tutti, e per il Valadier in particolare, che malgrado fosse nato a Roma e fosse buon cattolico e buon papalino, un po' francese, per la sua ascendenza, si doveva pur sentire. Anni difficili, ma anche pieni di lavoro, se pensiamo che, le avversità e le beghe nelle quali si trovò impaniato, nel 1800 dava i disegni per un teatro che il conte Zagnani erigeva a Bologna ed altri per la Collegiale di Treia; che nel 1804 faceva scavi e misurazioni intorno al Pantheon iniziandone l'isolamento, che nel 1805 restaurava Ponte Milvio, costruendo la torretta che è alla testa del ponte stesso verso la campagna e sistemando il piazzale antistante; i quali lavori rientravano in un suo progetto di sistemazione a giardino di pubblica passeggiata per il territorio situato tra la Via Flaminia e il Tevere, da Ponte Milvio fino al Porto di Ripetta. Nel 1805 restaurava anche la chiesa del Suffragio all'Aquila rifacendone la cupola, mentre nel 1806 erigeva la facciata della Chiesa di S. Pantaleo a Roma.

La Torretta di Ponte Milvio

Ed ecco che, all'arrivo dei francesi, come si diceva, lo troviamo subito pronto a servire i nuovi padroni preparando gli addobbi nel Teatro Alibert per un gran ballo in onore di Gioacchino Murat, e quelli che vennero fatti in Campidoglio per la nascita del Re di Roma. E lo troviamo anche pronto a sottoporre alla Consulta straordinaria, istituita appunto dai francesi per abbellire la città, quel suo progetto di sistemazione a giardino della zona sopraddetta; progetto che egli stesso poi fuse con l'altro per la sistemazione di Piazza del Popolo e del Pincio. Ma qui è necessario soprattutto elencare altre imprese del Valadier, utili per un giudizio complessivo sull'architetto, quali la costruzione della cappella del Palazzo Braschi e quella della chiesa di Caprarola che s'era incendiata nel 1819, mentre nel 1822 terminava una cappella in S. Andrea delle Fratte e dava disegni per la chiesa di S. Cristina a Cesena e per la lanterna del Porto di Ripagrande.

Il Teatro Valle

Nello stesso giro d'anni ricostruiva il Teatro Valle, dirigeva i restauri al Colosseo e, succedendo allo Stern, all'arco di Tito; faceva progetti e iniziava lavori per la ricostruzione della Basilica di S. Paolo, incendiatasi - come s'è detto - nel 1823 e poi affidata a Pasquale Belli; erigeva una casa correzionale per giovanetti presso le Carceri Nove in Via Giulia e un carcere per le donne (1825); erigeva il fonte battesimale di S. Maria Maggiore (1826), eseguiva restauri a S. Lorenzo in Damaso e, dice il Ciampi, nel Tempietto di S. Pietro in Montorio (invero sul monumento c'è una lapide che ricorda i lavori di Pio IX e il nome di Giuseppe Camporese quale architetto). Conduceva altresì lavori a Palazzo Torlonia, alzava la nuova facciata della Calcografia sistemandone gli interni, ampliava un casino di campagna e costruiva una chiesetta per mons. Nicola Nicolai tra S. Paolo e S. Sebastiano, murava la Villa Poniatowski presso la Via Flaminia, le case dei Lizzani a Piazza Barberini e al Corso, il Palazzo Lucernari al Babuino, una casa dei Raffaelli a Piazza di Spagna, quella dei Castellani in Piazza S. Lorenzo in Lucina, la villetta che porta il nome suo al Pincio, e per il pittore Wicar riduceva a studio un'abitazione in via del Vantaggio. Anche altre opere minori il Ciampi ricorda di quegli anni, e per quelle e per le altre che gli attribuisce, l'Apolloni Ghetti fa gran lodi, soprattutto per i progetti tracciati dal Valadier e per le idee da lui promosse per la conveniente sistemazione di alcuni ambienti della città, tenendo nel debito conto le moderne esigenze, derivanti in gran parte dalle nuove aspirazioni sociali. Così egli parla del nostro maestro come della prima, vera e compiuta figura di architetto moderno che abbia avuto l'Italia. Fra questi progetti, oltre quello dei grandi giardini sulle rive del Tevere, si hanno da ricordare quello di aprire una piazza rotonda con porticati, logge e statue attorno alla Colonna Traiana, l'altro di trasferire il Tempietto del Bramante al centro di una piazza da crearsi tra S. Luigi de' Francesi e il Pantheon, l'altro ancora di una strada di circonvallazione all'interno e all'esterno della cinta delle Mura Aureliane (che avrebbero dovuto essere convenientemente isolate), quello di una piazza del Mercato in luogo dell'isolato di S. Eustacchio, poi quello di due nuovi Macelli, uno a S. Sisto Vecchio e l'altro alle Legnare, là dove poi fu costruito, tra Piazza dei Popolo e le rive del Tevere, e quello di due pubblici Cimiteri (1811), uno presso S. Lorenzo e l'altro alla Pineta Sacchetti, quello per la demolizione del Palazzetto di Venezia, e l'altro di una nuova fabbrica di fianco alla facciata della Basilica di S. Giovanni per bilanciare così il prospetto del Palazzo Lateranense, l'altro ancora di un teatro municipale da erigersi nell'isolato ottenuto con le demolizioni da effettuare fra il Corso, via delle Convertite e le chiese di S. Claudio e S. Silvestro; e quelli infine per la Borsa, per biblioteche, palestre, ed altro ancora. Idee talvolta grandiose e originali che poi sono state riprese e svolte da altri, ma anche, in altri casi, un po' confuse, quali potevano comportare i tempi agitati, ma che caratterizzano, ponendola nel suo giusto valore, la sua interessante personalità di edile, più notevole certo che quella di architetto. Tuttavia del suo stile architettonico conviene ora qui far parola ricordando come di esso siano prime ed imponenti manifestazioni nella sistemazione del duomo di Spoleto e nella ricostruzione del Duomo di Urbino. Nella quale costruzione, come d'altronde nella sistemazione del duomo spoletino, pur ripetendo, nella distribuzione generale della pianta, le linee della primitiva architettura di Francesco di Giorgio Martini - di cui il Valadier ci ha lasciato un accurato rilievo - ci appare come l'opera di un neopalladiano. Fatto, questo, notevolissimo quando si pensi che nell'ambiente artistico tradizionale romano gli accenti palladiani di un Quarenghi e perfino quelli, meno ortodossi, di un Piranesi, non avevano trovato echi diretti e immediati. Così che saremmo portati a ritenere il carattere di queste opere del Valadier in dipendenza dai trattati del Palladio e legato ai ricordi del suo viaggio giovanile nell'Italia settentrionale, quando invece non apparisse nello stesso duomo d'Urbino un richiamo evidente alla chiesa sublacense del Quarenghi, già vecchia d'una ventina d'anni, nella decorazione a losanghe del semicatino absidale, il qual motivo, d'altro canto, era già stato accolto dal Salvi nel nicchione che è dietro il Nettuno di Fontana di Trevi, e nella stessa volta riquadrata a fascioni. Modi che apparivano nel Quarenghi frutto di esperienze più propriamente romane che palladiane. E si può dire che il Valadier, negli stessi anni in cui Giuseppe Camporese e Raffaello Stern si esprimevano nell'ambiente romano con accenti più spiccatamente tradizionali o neoclassici, usi, in questo Duomo urbinate, un linguaggio architettonico di non minore castigatezza classicista, ma originata da differenti presupposti culturali, quali erano appunto quelli neopalladiani. Lo si direbbe più d'accordo col teorico Milizia che con i suoi colleghi architetti dell'ambiente romano, per una certa anche qual freddezza, di cui il nostro non riuscì a liberarsi neppure nelle opere successive, pur sempre segnate da spiriti neopalladiani.

La Villa Poniatowski

E così nella facciata della chiesa di S. Pantaleo a Roma che è del 1806, come nei mediocri palazzoni di Piazza dei Popolo; così anche nella facciata del Teatro Valle e nel prospetto verso settentrione della Villa Poniatowski, nella quale opera tuttavia - che come armonica riquadratura di spazi è forse la sua cosa migliore - il loggiato a colonne doriche senza base ci lascia scoprire un Valadier al corrente anche dei modi più propriamente neoclassici, dominanti, al principio dell'Ottocento, nell'Italia settentrionale e in tutta l'Europa. Modi desunti da ricostruzioni o disegni di architetture elleniche pubblicate da francesi, inglesi e tedeschi, e che egli mescola nella Casina del Pincio, senza riuscire a fonderli, in una interpretazione che li riduca a schemi planimetrici e volumetrici palladiani, mentre decisamente e integralmente al Palladio ritorna nella facciata di S. Rocco che è dei 1833.

La chiesa di S. Rocco

Pertanto dell'architetto potrebbe dirsi che fu un neopalladiano più o meno aggiornato rispetto alla moda neoclassica ma ci sono Piazza del Popolo ed il Pincio a portare l'urbanista ben più in alto. Sul finire del '700 era già molto sentita a Roma la necessità di sistemare convenientemente il grande spiazzo tra il colle del Pincio, allora coltivato ad orti e vigne dai frati di S. Maria del Popolo, ed i prati sulla sinistra del Tevere, ch'era dominato dall'Obelisco erettovi da Domenico Fontana per ordine di Sisto V, e in cui confluivano le tre strade diritte e divergenti di Ripetta, del Corso e del Babuino che, come un tridente si affondano nel vivo della città. Il problema lo avevano anche posto in chiari termini gli accademici di S. Luca bandendo il concorso Balestra del 1773, quando chiesero agli architetti di "ornare con fabbriche decorose e disposte con buona simmetria la piazza innanzi la Porta Flaminia detta oggi del Popolo". I risultati di quel concorso non ci interessano: si tratta di mediocri esercitazioni scolastiche; e neppure ci interessa la data che il Ciampi assegna ai primi studi del Valadier sull'argomento, e che sarebbe il 1784, ne molto di più il progetto redatto dallo stesso Valadier, e da lui pubblicato, quando nel 1794 Pio VI dette incarico al capomastro Francesco Antonio Lovatti di costruire una caserma sul lato occidentale della piazza di fronte alla chiesa di S. Maria dei Popolo. E’ bene dire tuttavia che quel progetto contemplava una piazza trapezoidale, i cui lati maggiori erano adorni di due fabbriche simili tra loro, con portici e loggiati di gusto palladiano, ed i cui lati minori erano costituiti, a nord dalla porta e, sul lato opposto, dall'imbocco delle tre vie cui s'accennava. Che è progetto ben diverso dall'altro ch'egli poi doveva realizzare e che precede quello - cui già si accennò - dei giardini da sistemare oltre Porta del Popolo, tra Ponte Milvio, la via Flaminia e le rive dei Tevere. La storia del quale progetto, che al tempo del dominio francese venne fuso con quello concernente la sistemazione della Piazza dei Popolo e del Pincio, spiega, anche per le difficoltà connesse all'esproprio dei terreni dei frati di S. Maria del Popolo, il cumulo di discussioni, proposte, disegni relativi e collegati alla risoluzione dei particolari della grande impresa, che si seguono, si accavallano e si incrociano fra il 1810 e il 1813, fin quando cioè, messa da parte la prima idea del giardino sulle rive del Tevere, ebbero inizio i lavori che dovevano condurre alla soluzione attuale. Luigi Martino Berthault e Guido de Grisors, inviati da Parigi, furono a Roma nel febbraio del 1813 per risolvere, d'accordo con le autorità locali, alcuni quesiti connessi agli abbellimenti della città.

La Casina Valadier

Non che al Berthault soprattutto, gran pratico com'era di problemi di giardini e di edilizia, si debba negare il contributo di acconci consigli alla migliore soluzione del problema; come quello, che è il più importante, dell'abolizione della cancellata del giardino verso la piazza, che avrebbe limitato il gran respiro derivante dalla doppia esedra, che il Valadier aveva chiaramente visto e progettato. Gran merito va anche dato al Valadier per aver salvato nella sua sistemazione, senza lasciarsi vincere dalla facile ambizione di imporre, nell'ambiente da lui creato, nuove dominanti costruzioni, tutti quegli elementi architettonici, edilizi ed urbanistici che il passato già vi aveva posto con un ordine che oggi, per merito suo sembra logico e spontaneo. E ciò perché egli, sistemando la piazza, la collina e i terreni verso il Tevere, aveva conservato, come fulcro del complesso sistema, l'obelisco di Sisto V e l'asse che congiunge la Porta del Popolo all’imbocco della via del Corso; immaginandone poi un altro, a quell'ultimo normale, aveva organizzato gli spazi che ne risultavano equilibrandoli a due a due, con edifici simmetrici, vasti seppure non dominanti, e raccordati con le grandi masse di verdura che lasciano però pieno sviluppo ai loggiati sovrapposti della grande prospettiva del Pincio. Otteneva in tal modo il Valadier un nuovo ambiente di carattere unitario, organico, di un misurato equilibrio, solennemente armonico, accogliente e grandioso quale Roma non aveva più saputo creare dal tempo in cui Gian Lorenzo Bernini aveva elevato il colonnato di Piazza S. Pietro. E sebbene la sua sistemazione possa essere collegata a soluzioni spaziali e prospettiche già attuate da architetti del '700, l'aver pensato a dar valore alle grandi masse d'alberi dominanti, è merito suo particolare: specie se ciò si consideri in relazione allo spazio assegnatogli. Che la Piazza del Popolo al principio dell'800 era veramente la grande sala d'ingresso della città papale, ancora compresa entro la cinta delle mura Aureliane: una città tutta di travertino e mattoni bruni, dove ai viandanti era più facile trovare ristoro all'ombra d'una selvetta di colonne che presso un ciuffo d'alberi. Dopo tanta aria e tanta luce della immensa ondulata campagna, quel fresco giardino incombente sulla gran piazza assolata, che apre a riceverti le sue immense braccia, serviva a graduare un contrasto altrimenti troppo stridente, e ad evitare uno stacco troppo netto fra la campagna che era subito lì fuori la bella porta cinquecentesca, e l'interno della città col suo accalcarsi di tanti palazzi e di tante chiese. Un'opera bella, la cui gestazione fa tuttavia molto laboriosa come dimostrano i disegni preparatori e alla cui risoluzione concorsero non solo le esperienze del Valadier architetto e edile, ma anche le conoscenze che egli certo ebbe - lui intelligente e curioso di cose nuove - di quanto contemporaneamente s'andava facendo nelle altre città d'Italia ed anche fuori. Anzi Giuseppe Valadier che ci teneva tanto all'origine francese della sua famiglia, che era tanto soddisfatto quando si sentiva dire che somigliava fisicamente a Luigi XVI e che, forse, per coltivare tale somiglianza, ancora nel 1810 vestiva all'antica e portava il codino - uno degli ultimi di quell'età rivoluzionaria - lui che era sempre stato tanto curioso delle cose di Francia e che giovanissimo s'era spinto fino a Marsiglia (ed aveva anche progettato un viaggio a Parigi), avrà certo avuto notizia, se non altro attraverso disegni stampe e descrizioni, delle nuove grandi imprese edilizie ed urbanistiche che avevano già trasformato in una moderna metropoli il nucleo centrale della capitale dei Francesi. E dovette anzi averle studiate perché qui a Piazza del Popolo, a bene intenderla nello sviluppo dei suoi temi, ve ne è un riflesso abbastanza evidente, che alla romanissima piazza, in fondo in fondo, rimane una certa aria " alla francese", una certa aria " stile Impero ", segno caratteristico dei tempi e indizio, fra i primi a Roma, della voga cosmopolitica del gusto. Forse contribuiscono quelle leonesse accovacciate per far da fontana ai piedi dell'obelisco di Sisto V, i gruppi posti sul primo ripiano delle due esedre, la forma stessa a foglia di palma delle due grandi fontane che con la loro curvatura, opposta a quella delle mura a cui si appoggiano, generano un vivo ed originale moto di linee e di masse. Vi è poi il ricordo di certe soluzioni edilizie parigine, quali quella, per esempio, di Place de l'Etoile. Ma qui a Roma la natura gli offriva di poter creare qualcosa di più che una variante di quelle soluzioni; lo spunto cioè ad una invenzione nuova che egli subito sviluppò graduando a terrazze il prospetto della collina tagliata a picco; e fu mirabile alzata d'ingegno, un colpo d'ala, un capolavoro. Quando, verso sera, il sole scende all'orizzonte dietro la cupola grande di S. Pietro e, investendo coi suoi ultimi raggi il gran prospetto a terrazze del Pincio, accende di riflessi d'oro gli archi, le balaustre, i marmi, le statue e le folte chiome dei lecci, dei cipressi e dei pini che s'affacciano sulla grande piazza azzurrina, viene fatto di pensare che, forse, sì, i famosi giardini di Babilonia dovettero essere altrettanto belli; ma chi li vide li pose tra le meraviglie del mondo. Un parallelo che a taluno sembrerà eccessivo, dettato soprattutto da certo affettuoso entusiasmo, che, tuttavia, può giustificarsi pensando come, in fin dei conti, nel corso di questo secolo sarà ben difficile incontrare artisti ed opere di altrettanto alto valore. Ed ora per dimostrare la grande modernità di quest’uomo, dopo aver accennato al Valadier architetto palladiano e neoclassico, al Valadier edile ed urbanista di vasti ed intelligenti propositi, è necessario spendere qualche parola per il Valadier restauratore di monumenti. Quando l'11 febbraio del 1789 il nostro architetto scrisse al Vescovo di Urbino una lettera (conservata nell'archivio capitolare di quella città e pubblicata dal Rotondi) per condolersi del crollo della cupola dei Duomo, che aveva avuto l'incarico di ricostruire, egli pensa alla bella città "che veramente deve soffrisse rammarico estremo per la perdita di un'opera invero che caratterizza la città medesima". t questo sentimento delicato che si riflette subito nella sua opera di ricostruttore, quando disegnerà per il Duomo, rifatto, in forme neopalladiane, una nuova cupola che tuttavia ha, all'esterno, un profilo molto simile a quello dell'antica. In modo analogo poi il Valadier opera per il restauro della facciata dei Duomo d'Orvieto (1798), ove, nelle parti da lui rifatte, è chiaro il proposito di intonarsi a quelle più antiche, pur differenziandosene. D'altro canto le sue idee circa il restauro di un edificio sono riepilogate dal Ciampi là dove parla dell'incarico, affidato in un primo tempo al Valadier, di ricostruire la Basilica di S. Paolo, per la quale aveva fatto due progetti che si riferivano ugualmente alla costruzione di una chiesa con caratteri dei tutto indipendenti dall'antica. Anzi uno dei due progetti era quello di un edificio a croce greca; ed era molto piaciuto anche al Papa, ma non fu attuato per l'opposizione degli archeologi, i quali volevano una chiesa nuova, pseudo-antica e di linee paleocristiane. " Sarebbe stato sacrilegio non seguire le traccie e le linee dell'edificio ", diceva il Valadier, ove si fosse trattato di un restauro, ma lì si doveva rifare tutto dalle fondamenta, e allora piuttosto che un falso era miglior partito fare del nuovo. E del suo scrupolo di restauratore è testimonianza non solo nelle grandi strutture di rinforzo, verso l'attuale via dell'Impero, da lui costruite per il Colosseo seguendo, a differenza dello sperone costruito sul lato opposto dallo Stern, le linee delle arcate dell'Anfiteatro, ma soprattutto nel restauro dell'Arco di Tito. Anzi la relazione a stampa di quel restauro può ancora oggi essere letta con profitto da quanti sono preposti al restauro degli antichi monumenti. Narra infatti il Valadier come egli, fatto un grosso ponte di legname, scomponesse la costruzione pietra per pietra, numerandole ad una ad una e imperniandole ove ve ne fosse bisogno, fino al punto ove, per l'allargamento dei piloni, i conci, spostandosi, avevano ceduto; e come quindi ricomponesse l'insieme, ricollocando le pietre al loro posto originario, con la cura con cui avrebbe rimesso a posto i frammenti di una statua andata in pezzi. Un vero e proprio restauro di anastilosi, come direbbe un archeologo, condotto con procedimenti del tutto simili a quelli messi in atto nel restauro dell'esterno del Tempio Malatestiano di Rimini, sconquassato dai bombardamenti dell'ultima guerra. Un restauro anche notevole per la intelligente integrazione delle parti mancanti, condotta con materiale diverso e con procedimento di esecuzione deliberatamente sommario, in modo da non lasciar dubbi sui limiti delle parti restaurate. Lo guidava la sua avversione per il " falso ", quella stessa che non gli concesse di accettare l'incarico di ricostruire la Basilica di S. Paolo in forme paleocristiane. Anche per il Valadier, dunque, come per noi oggi, il restauro di un'opera d'arte era un fatto d'ordine morale, un lavoro di critica, ossia di vera, intima, rispettosa intuizione dell'opera d'arte. Da quanto s'è detto appare evidente l'alta levatura di questa personalità, tra le più cospicue dei suo tempo, anche se poi le sue opere, più propriamente architettoniche, non ci consentano di considerarlo uno dei grandissimi. Tenta quasi di prendere le sue difese il Ciampi quando dice: "In mezzo a tanti bislacchi principi " - quelli del suo tempo - " poté avvenirgli di mostrarsi indeciso tra l'antico, il palladiano, e il francese, e di aver fatto talvolta il greco con la parrucca in capo ". Giudizio abbastanza giusto, ma troppo sbrigativo e che non tiene conto del valore delle sue opere, della sua dottrina, del suo gusto per le cose nuove, in contrasto con la tradizione dell'ambiente, in cui lavorava e, infine dello zelo e della passione posti in tutto quanto intraprendeva. Qualità codeste che ce lo fanno ammirare. Giuseppe Valadier portava il codino, vestiva all'antica, era ancora uomo del settecento, ma aveva idee nuove e nell'interno delle sue fabbriche ricercò anche soluzioni pratiche e comodità che fino ai suoi tempi venivano da tutti trascurate. E chiari ci appaiono i suoi concetti circa il restauro. Fu insomma la personalità più significativa e "Moderna " del mondo architettonico romano al tempo in cui il Canova teneva il campo della scultura ed aveva fama grandissima in tutta Europa. E’ certo l'ambiente romano quello che anche nel campo dell'architettura ha maggiormente contribuito in Italia alla formazione del gusto neoclassico. Tuttavia se a Roma si recarono, nell'ultimo trentennio del XVIII secolo, architetti italiani e non italiani per studiarvi gli antichi monumenti e conoscere le nuove idee, in altre città d'Italia, ove, sul finire del '700 e più agli inizi dell'800, durante il dominio francese, era continuata una più intensa attività architettonica ed edilizia, più che a Roma furono, in proporzione, numerose le architetture di gusto neoclassico e talora improntate a particolari caratteri regionali e personali.

Statua in Piazza del Popolo