Inteligência Artificial - Mito e Ciência 1

Luís Moniz PerreiraCiência com uma estreita simbiose com o Homem, que a concebeu, a Inteligência Artificial vale-se da capacidade do computador para processar símbolos, automatizando faculdades mentais até hoje desconhecidas das máquinas.

Não pretende este artigo abordar questões técnicas, fornecer uma introdução à Inteligência Artificial (IA), nem expor o seu "estado da arte". Tal só seria viável num ensaio relativamente longo, uma vez que a IA não está ainda suficientemente difundida na cultura de nível universitário do público a que se dirige esta revista, ao contrário do que sucede com outros domínios científicos. Felizmente, existem já algumas obras publicadas em Portugal que se dedicaram a fazê-lo, e as quais aconselhamos na secção de sugestões de leitura para aprofundamento.Em contraposição, o tópico da IA suscita quase sempre, entre leigos e não só, discussões acaloradas sobre os limites apriorísticos das máquinas, muitas vezes por oposição aos do Homem, e independentemente do saber científico e técnico actuais. Tais confrontos de opinião são frequentemente mais emocionais, filosóficos, religiosos, ideológicos, etc., do que propriamente científicos; o que não significa desvalorizá-los. Por consequência, pareceu oportuno neste artigo:

- endereçar os fundamentos e suposições em que assenta a IA actual bem como os seus limites teóricos e epistemológicos, e de seguida comparar esta com a mente humana, argumentando em conclusão por um posicionamento simbiótico;

- justificar e salientar a importância tecnológica e económica da IA, e, portanto, fornecer também um quadro sintético do seu ensino e investigação em Portugal;

- perspectivar as problemáticas gerais atrás referidas à luz de temas mitológicos clássicos que as permeiam até hoje, fornecendo-lhes uma leitura moderna, com suporte na literatura e filosofia originadas pelos progressos científicos e técnicos relativos à Máquina;

- abordar o tema da potencial perigosidade da IA.

Destas opções terá porventura resultado, espero, um artigo de temática mais original, demonstrando o interesse em examinar a ciência e tecnologia sob um ponto de vista mais lato, e lançando um ponte entre as inegáveis duas culturas a que se referiu C. P. Snow.

FUNDAMENTOS COMPUTACIONAIS DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIALA Inteligência Artificial é uma disciplina científica que utiliza as capacidades de processamento de símbolos da computação com o fim de encontrar métodos genéricos para automatizar actividades perceptivas, cognitivas e manipulativas, por via do computador. Comporta quer aspectos de psicanálise quer de psicossíntese. Possui uma vertente de investigação fundamental acompanhada de experimentação, e uma vertente tecnológica, as quais, em conjunto, estão a promover uma revolução industrial: a da automatização de faculdades mentais por via da sua modelização em computador.

Depois do trabalho pioneiro, nos anos 30, dos matemáticos Church, Gödel, Kleene, Post, e especialmente Turing, que forneceu um fundamento matemático à Ciência da Computação, tornou-se claro que a noção de computação não se esgota no cálculo numérico. De facto, a noção abrange tudo o que é um processo efectivo tendo em vista obter um resultado, e que use apenas para isso quaisquer símbolos (i.e. padrões) e quaisquer operações sobre esses símbolos (expressas também elas por símbolos), desde que uns e outras sejam perfeitamente definidos. O computador é o artefacto que incorpora e dá eficácia prática a essa noção, a qual tem, demonstradamente, a máxima generalidade concebida. Na verdade, a tese da computabilidade simbólica universal é impossível de refutar através dos referidos processos efectivos.

O projecto ambicioso da IA apoia-se, em última análise, nessa generalidade. A sua limitação essencial será quando muito a da representabilidade do conhecimento por tais meios simbólicos...! Não parece possível, no entanto, examinar com rigor exteriorizável e objectivo, tal limitação, sem usar esses mesmos meios simbólicos. Não haverá ciência do irrepetível, nem conhecimento objectivo exteriorizável sem um suporte baseado na identidade do símbolo. A tese da suficiência da representabilidade simbólica de todo o conhecimento não é facilmente rebatível, e não o foi ainda, constituindo um repto fértil para a investigação. A dificuldade de rebater essa tese não significa que não haja conhecimento não-simbolizável. Mas se delimitação existe, a exploração aquém dos limites é mesmo assim infindável, mal tendo começado. A pergunta permanece: o que é um símbolo, tal que a inteligência o possa usar, e o que é a inteligência, tal que possa usar um símbolo?

INTELIGÊNCIA NATURAL E ARTIFICIALO computador torna possível a IA porque é uma máquina que processa símbolos de forma automatizada e eficiente. Tal processamento poderia em teoria fazer-se com papel, lápis e cérebro; mas seria incómodo, e na prática não iria longe. Até que ponto se podem fazer analogias completas com o cérebro, depende deste ser também modelizável exclusivamente como um processador de símbolos.

Um ponto básico a este respeito é o da distinção entre "software" e "hardware", que é rica em consequências. Nomeadamente ela explica a não obrigatoriedade de correspondência entre uma função e o suporte material dessa função. O "hardware" do nível físico não tem de ser específico de uma função realizada a nível mais alto pelo "software", antes possibilita a execução de uma variedade dessas funções. Outra consequência da distinção entre "hardware" e "software" diz respeito ao nível de explicação. Um programa pode ser entendido, na sua função ou disfunção, em termos do seu próprio nível de discurso, da sua linguagem. Claro que uma disfunção pode originar-se no "hardware" de suporte, mas nesse caso ela manifesta-se num comportamento bizarro do programa, não entendível ao seu nível de discurso, e não específica desse programa.

A Ciência da Computação, por definição, só é possível ao perceber-se que o "software" tem uma independência em relação ao "hardware". Caso contrário estar-se-ia a estudar o computador A, a máquina B, o autómato C, ou o cérebro D, e não a computação em geral. Tal noção, que não é óbvia, é hoje em dia comummente aceite, apesar de relativamente recente.

Poderá ser que entretanto se descubram novas noções de computador, ou melhor, de computação. Tal equivale possivelmente a perguntar se é possível um conhecimento exteriorizável, observável, repetível e objectivo, que não seja completamente expressável através de símbolos discretos organizados em linguagem. Por outras palavras, se será possível uma ciência não simbólica, em particular uma ciência não simbólica do cérebro. O computador é um automatizador de teorias, mas desconhecemos se haverá "hardware" não simbólico, inclusive biológico, cujo funcionamento seja indiscritível em termos de símbolos e manipulações sobre eles.

Mas até lá, o computador pode fornecer modelos da competência cognitiva, independentemente do substrato que permite a sua manifestação em "performance". Ao fazê-lo vai redefinindo entretanto o conceito de máquina cognitiva.

Ao aceitarmos as duas premissas: que o cérebro tem em grande parte uma componente de processamento de símbolos, e que há em grande parte uma independência do "software" em relação ao "hardware" não simbólico, isto é, que podemos discutir as questões de processamento de símbolos do cérebro sem fazer necessariamente apelo às operações orgânicas que as suportam, então podemos encontrar no computador uma fonte nova de metáforas, que inclusive reconciliam a visão do determinismo material com a visão mentalista teleológica. De facto, o computador veio elucidar um problema filosófico de sempre, o da interacção corpo-mente (o "mind-body problem"), em todas as suas versões monistas ou dualistas, com ou sem interacção, com ou sem epifenómenos, etc., porque reconcilia aquelas duas visões: cada uma é afinal um ponto de vista, uma descrição da mesma coisa.

Como se concilia então o determinismo com a teleologia, isto é, com a intencionalidade guiada por objectivos?

Imagine-se um círculo e outro dentro, e que este último representa um ser com intencionalidade. Que esse ser possui uma memória e essa memória registou eventos passados. Que esses eventos interactuam entre si na memória do ser, e há portanto uma causalidade entre eles. Fora desse círculo interior existe a causalidade do mundo do círculo exterior. No entanto, o ser intencionante, em virtude da sua memória, conseguiu isolar do exterior um certo nexo causal, e é permeável ao exterior só até certo ponto. Ele próprio escolhe em parte a sua abertura ao exterior. Digamos que temos um oceano causal, no meio do qual há uma bolha, mais ou menos isolada dessa causalidade exterior, com todo um mundo causal próprio dentro de si. Aí podem originar-se, actuando de dentro para fora, processos causais correspondentes à efectivação da intencionalidade do ente. É claro que ele está submetido ao banho causal exterior, não podendo escolher exactamente as causas a que está sujeito, embora podendo escolher algumas.

Ora, qualquer das causalidades, interior ou exterior, é determinística, mas o carácter, digamos, secreto, da causalidade interior é fonte de surpresa para a causalidade exterior, porque é uma causalidade acumulada, histórica, e portanto imprevisível olhando apenas às circunstâncias exteriores e de fronteiras actuais. A liberdade do ser consiste em ser dependente do seu nexo causal interno, e se possível independente do nexo causal externo 2.

A finalizar esta secção seria bom referir quais as diferenças entre a inteligência natural e a artificial, tal como as concebemos hoje em dia. Primeiro, o cérebro é susceptível de regimes de trabalho que não são do tipo tudo ou nada como o computador. O cérebro pode estar ébrio, pode estar alucinado, ou com sono, e isso corresponde a regimes de funcionamento que têm um nexo próprio, ao passo que o computador não. O computador ou funciona num único modo bem caracterizado, ou não está funcionando de todo, isto é, o funcionamento que exibe então não faz sentido quanto ao que dele se pretende. Adicionalmente, o cérebro tem grandes capacidades de paralelismo, como é sabido, e só hoje em dia se começam a explorar computadores com tais capacidades. Por fim, o cérebro tem a característica de ser autoprogramável, isto é, tem um sistema motivacional e uma consciência reflexiva com capacidade de em grande medida controlar todo o seu funcionamento, e mesmo de suprir ou superar mecanismos nervosos de nível mais baixo.

Na computação, como a entedemos usualmente, há dados que variam com as circunstâncias, mas cada programa é fixo. Pouco se explorou a capacidade de autoprogramação, embora a possibilidade de o programa se automodificar esteja presente em certas linguagens de programação. Talvez porque não se sabe bem que fazer com isso, pois tal involve a capacidade de definição de objectivos genéricos variáveis, os quais no homem são quer herdados quer adquiridos culturalmente, em interacção aberta e continuada com o meio.

SIMBIOSE DA INTELIGÊNCIAA IA, como procura de mecanismos que expliquem e explorem faculdades mentais, não se fica pelo que se conhece. Procura inventar novos mecanismos e faculdades, podendo as inovações ser apropriadas por via da educação.

O uso da IA passa, aliás, por uma simbiose. Não há, segundo creio, uma maneira de pensar do Homem fixa para todo o sempre. A forma de pensar evolui com o tempo, encontrando-se novos modelos de raciocínio (por exemplo o raciocínio presente na "dedução por absurdo"). Em última análise, a IA é o resultado de uma simbiose entre a forma de pensar do Homem e a da Máquina. Esta aparece como um reflexo, um espelho epistemológico do Homem, enquanto programador da máquina. Esta pensa de acordo com aquilo que aquele sabe explicitar com rigor ser possível pensar. Mas o novo e maravilhoso instrumento activo que é o computador provoca a imaginação, com a ajuda da invenção, a explorar possibilidades anteriormente inexistentes. O resultado final é uma complementaridade simbiótica.

O computador permite-nos explorar melhor certas dimensões do pensamento, tanto pela sua capacidade de retenção de informação como pela sua velocidade, surgindo-nos como um instrumento que é uma espécie de telescópio da complexidade. De facto, se com o telescópio vemos mais longe, com o computador vamos mais longe na capacidade de lidar com o complexo. Ele é na verdade o primeiro instrumento com quantidades significativas de memória passiva manipulável de forma rápida, racional e automática por memória activa (as instruções) com uma possibilidade de complexificação ilimitada.

Mas o raciocínio não esgota a noção de inteligência, nem esta a noção de conhecimento. Indo à raiz da palavra, "inteligência" deve entender-se no sentido amplo do grego "entelekia", ou seja, a capacidade de inteligir. Esta envolve a percepção, a criação de modelos de realidade percepcionada, e a capacidade de decidir agir sobre essa realidade, confrontando as expectativas com o resultado da acção para depois a corrigir. "Entelekia" significa literalmente a capacidade de poder agir em acordo com ("en") um objectivo ("telos").

IMPORTANCIA ECONÓMICA E TECNOLÓGICA DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

A importância científica, industrial e económica da IA, bem como o seu previsível impacte social têm crescido muito nos últimos anos, estimando-se que cresça muito mais, apoiada quer na banalização da potência de cálculo (necessária à complexidade das suas operações) quer nos progressos reais verificados na investigação fundamental, cujos resultados saem agora dos laboratórios para a indústria. Na sua vertente tecnológica, a IA comporta uma importante faceta de engenharia. Na verdade, pretende em última análise programar computadores (a que poderão estar acoplados sensores e actuadores) de forma que desempenhem com êxito e eficiência tarefas que requerem inteligência.Tal desempenho tem como suporte a combinação racional de métodos gerais e automatizados de abordagem à formulação e resolução lógica de problemas. É pela generalidade, computabilidade, e combinabilidade lógica desses métodos que a IA se distingue como disciplina científica. Em contraste, outras disciplinas científicas usam técnicas inteligentes mas específicas do seu domínio; técnicas gerais mas sem explicitação do raciocínio; técnicas múltiplas mas não articuladas num todo automatizado.

As técnicas da IA encontram-se em evolução rápida, e algumas vão-se consubstanciando em instrumentos de "software" comercialmente disponíveis, de utilização acessível àqueles com um mínimo de inclinação informática. Outras dessas técnicas, não existindo sob a forma de instrumento acabado acessível ao leigo, necessitam de um especialista para a sua aplicação casuística.

A utilização da IA começa a generalizar-se com muitos êxitos de aplicação. Ocorrem anualmente inúmeros colóquios internacionais expressamente dedicados a essas aplicações. Em Portugal verifica-se um potencial considerável em IA, já consolidado em grande parte a nível do ensino e da investigação 3.

MITOLOGIA ETERNA, MITOLOGIA MODERNA

Os mitos tiveram e têm ainda a função de estruturar o saber humano sobre problemáticas universais, sendo por isso eternos, e modernos porque evoluem com as circunstâncias. Ao mito de Prometeu e seus desenvolvimentos vou adicionar uma leitura mitológica da Inteligência Artificial.Segundo Hesíodo, Prometeu roubou o fogo dos deuses do céu a Zeus, para animar o espírito do homem de barro por ele feito, sendo pois pai do género humano. Dá ainda o fogo ao homem, que com ele molda os instrumentos e cria "o artificial".

O moderno Prometeu rouba agora o fogo/ jogo simbólico, e de símbolos feito, aos deuses terrenos da ciência e tecnologia, para animar com Inteligência Artificial uma criatura constituída já não de barro, flexível, mas de silício, programável 4.

Pandora é para os gregos a primeira mulher, enviada para casar com Epimeteu, irmão ingénuo de Prometeu que incute ao homem de barro de Prometeu apenas os instintos animais ("o natural").

Literalmente, "Prometeu" significa "antepensamento" (ou, se quisermos, "pensamento sobre um modelo prévio"), enquanto "Epimeteu" significa "pensamento a posteriori" (ou, se quisermos, "sem reflexão prévia"). Pandora é construída como um autómato (ou robô) a partir do barro por Hefasto, deus grego do fogo, dos ferreiros e da arte da forja (ou "da ciência e tecnologia").

Leva como prenda de casamento uma caixa (leia-se "caixa negra"), com a proibição de ser aberta. A curiosidade humana (leia-se "investigação"), espicaçada, espalha ao abri-la todos os males do mundo.

Deste modo os deuses se vingam da humanidade pelo roubo do fogo de Prometeu. Este, na tragédia de Ésquilo Prometeu Acorrentado, é por sua vez condenado a um suplício eterno, de que será liberto pelo famoso herói humano Héracles (Hércules para os romanos), sua criatura, em troca de Prometeu revelar a Zeus um valioso segredo (cf. importância do conhecimento). Curiosamente, Héracles é o único herói da Mitologia Grega que, já morto, ascende à categoria de deus, tornando-se pois imortal.

Numa tragédia posterior da trilogia de Ésquilo sobre este tópico, Prometeu Vencedor, este torna-se o herói criador da cultura contra a tirania dos deuses. Aí Prometeu e Pandora representam as duas faces inseparáveis do conhecimento e tecnologia, as suas graça e desgraça.

Para o poeta inglês Shelley, no seu Prometheus Unbound, de 1820, Zeus (encarnação do mal) é destronado por Demogorgon (poder original do Mundo) e Héracles (a força) liberta Prometeu (a Humanidade) que desposa Ásia (a natureza), voltando esta a ser uma beldade, e dando-se início ao mundo do amor e do bem. Com o poema "Prometeu e Epimeteu", do alemão Spitteler, de 1881, Prometeu deixa de encarnar o satanismo, aspecto acentuado pelos Românticos, para passar a simbolizar a fidelidade do homem a si próprio, e a crença nas suas capacidades racionais.

Um breve relance a duas histórias míticas dessa época, respeitantes à máquina, é ilustrativo do renascer da temática presente no mito de Prometeu, em consequência da Revolução Industrial de então. A primeira é a utopia negativa de Samuel Butler, Erehwon 5. , e a segunda é a história de Frankenstein, de Mary Shelley.

Na novela de Butler, publicada em 1872, é-nos apresentado o Luddismo levado até ao extremo. Na história da revolução Erehwoniana contra as máquinas é invocada a presumida tradução de um manuscrito, O Livro das Máquinas, incitando os homens à revolta contra elas, supostamente escrito antes da longa guerra civil opondo, em Erehwon, os "maquinistas" aos "antimaquinistas" (cf. os ludditas da revolução industrial inglesa), em que é destruída metade da população (como nas guerras atómicas).

O sabor presciente dos temores do autor pode ser perscrutado em passagens como esta: "Não há segurança contra o desenvolvimento último da consciência mecânica pelo facto de as máquinas possuírem agora pouca consciência. Um molusco não tem muita consciência. Reflicta-se no avanço extraordinário das máquinas nos últimos séculos e repare-se quão lentamente os reinos animal e vegetal progridem… Se assim for, no que não se transformarão elas no fim? Não será mais seguro cortar o mal pela raiz e proibir-lhes qualquer ulterior progresso?

Indo ainda mais longe, Butler previu, no seu livro, o ameaçado termo da descontinuidade entre o Homem e a Máquina, tal como via o trabalho de Darwin ameaçando o termo da descontinuidade entre o Homem e os animais: "Tremo com tanto horror ao acreditar que a minha raça possa algum dia ser substituída ou ultrapassada, como ao acreditar que mesmo no período mais remoto os meus antepassados não eram seres humanos." O contra-argumento de que "as máquinas deveriam ser encaradas como uma parte da natureza física própria do homem" é rejeitado liminarmente: "Nisto reside o nosso perigo. Pois muitos parecem inclinados em aquiescer um futuro tão desonroso. Dizem que apesar do Homem dever vir a ser para as máquinas o que o cavalo e o cão são para nós, que ele continuará mesmo assim a existir e provavelmente em melhor situação, no estado domesticado, sob o governo benigno das máquinas, do que no seu actual estado selvagem."

Muitos destes mesmos temas - a máquina-servo erguendo-se contra o seu senhor, o medo de a máquina se reproduzir sexualmente, e o terror, por fim, do Homem que compreende que é de um todo com a máquina - se encontram ligados a um mito recorrente com raízes antigas, a que chamarei "mito de Frankenstein". Ao escrever a sua novela gótica, em 1816-17, Mary Shelley, mulher do poeta, deu-lhe o subtítulo O Moderno Prometeu. Mary Shelley oferece "Frankenstein" como um exemplo de "quão perigosa é a aquisição do conhecimento", neste caso, especificamente, a capacidade de "dar vida à matéria inanimada", uma prerrogativa dos deuses, e também o horror da enorme possibilidade de sucesso.

Tendo passado agora ao folclore, as pessoas dão usualmente pouca atenção aos pormenores da novela: primeiro, o nome "Frankenstein" é muitas vezes dado ao monstro: no entanto, no livro é o nome do cientista e a criatura não tem nome; segundo, o monstro não é uma máquina, mas um produto artificial de "carne e sangue"; terceiro e último, é frequentemente esquecido o importante ponto de que o monstro só se torna assassino porque o seu criador, horrorizado com a sua produção, lhe recusa o amor humano e o afecto que o monstro lhe pede a todo o transe e recusa fabricar-lhe a parceira sexual que o liberte da solidão.

A artificialidade do computador, versus a sua naturalidade, é o pecado do Moderno Prometeu. Na actual "revolução industrial" irá o novo Hércules, com a sua Inteligência Artificial, conseguir libertar-nos do perigo da sua criação?

MÁQUINAS HUMANAS: A CONTINUIDADE ENTRE O HOMEM E A MÁQUINA

Nas suas conferências de "Introdução à Psicanálise", proferidas em Viena entre 1915 e 1917, Freud sugeriu qual seria o seu próprio lugar entre os grandes pensadores do passado que ultrajaram o ingénuo amor-próprio do Homem. O primeiro da série foi Copérnico, que aboliu a primeira descontinuidade, ao ensinar que a Terra "não era o centro do Universo, mas apenas uma pequena partícula num sistema do Mundo de uma magnitude dificilmente concebível". O segundo foi Darwin, que "roubou ao Homem o peculiar privilégio de ter sido especialmente criado e o relegou a descendente do mundo animal". Terceiro, agora, o próprio Freud admitiu pelas suas palavras que a Psicanálise "se esforçava por provar que o ego de cada um de nós nem sequer é senhor da sua própria casa, mas que se deve dar por satisfeito com os refugos de informação acerca do que se passa inconscientemente no seu espírito" 6.Nesta versão das três ego-sabotagens históricas o Homem é colocado num espectro contínuo, que desde o inorgânico passa pelo restante reino animal, atravessa a história da sua cultura e percorre o passado pessoal. Deixa, assim, de ser descontínuo em relação ao mundo que o rodeia. No entanto, uma quarta e aparentemente maior descontinuidade existe ainda por desfazer. É a descontinuidade entre o Homem e a Máquina pensante, introspectiva e emocionante, entre a mente orgânica e a mente inorgânica. De facto, esta quarta descontinuidade deverá ser agora eliminada. Na verdade, a tarefa já começou com a Informática, e neste processo o ego humano sofrerá outro rude choque, semelhante aos administrados por Copérnico, Darwin ou Freud. Tentarei explicar o que esta descontinuidade envolve. Há hoje bastantes provas de que o Homem evoluiu dos outros animais até à sua humanização através de uma interacção contínua de transformações: físicas, dos utensílios e mentais-emocionais. A visão antiga de que o Homem primitivo chegou ao teatro da evolução completamente formado e começou a descobrir utensílios e os novos modos de vida que aqueles tornaram possíveis já não é crível. Com as provas que se acumulam é hoje possível especular com alguma confiança sobre o modo como a forma de vida tornada possível pelos utensílios mudou a pressão da selecção natural, transformando assim a estrutura física e mental do Homem 7.

O locus classicus da insistência na quarta descontinuidade é o trabalho de Descartes. No seu "Discurso do Método", por exemplo, coloca Deus e a alma de um lado, sem localização espacial ou extensão, e o mundo material-mecânico, em todos os seus aspectos, do outro. Ele imagina que Deus formou o corpo do Homem, tanto na configuração externa como na interna, sem usar na sua composição senão matéria física. Assume também que Deus não pôs nesse corpo nenhuma alma racional (definida por Descartes como "aquela parte de nós distinta do corpo cuja essência… consiste apenas em pensar").

Postos nos seus termos mais simples, os dois critérios de Descartes para discriminar o Homem da Máquina são que a última (1) não tem mecanismos de retroacção e de auto-referência ("nunca poderiam modificar as suas partes") e (2) não tem razão generalizante ("a razão é um instrumento universal que pode ser usado em toda a espécie de situações").

Mas é exactamente nestes pontos que hoje já não somos capazes de manter essa dicotomia 8. O hiato entre o pensar do Homem e o das suas Máquinas pensantes foi grandemente encurtado pela investigação recente em IA e os seus programas para computador que entendem a língua falada e escrita, que demonstram novos teoremas matemáticos, que fazem diagnóstico médico, que jogam xadrez, que constróiem outros programas e que, actualmente, se encontram no limiar de potentes capacidades introspectivas, bem como de formar embriões de sociedades através das redes locais e teleinformáticas.

Para Descartes, eliminar a descontinuidade entre o Homem e as Máquinas seria banir Deus do Universo. "A alma racional, insistia Descartes, não poderia de forma nenhuma derivar dos poderes da matéria… mas deveria ter sido criada por Deus." Criação especial requer Deus, uma criação especial - o raciocínio de Descartes é circular. O choque para o ego do Homem ao aprender a lição Darwiniana de que não foi "especialmente criado" é, sob esta luz, apenas um abalo distante do grande terramoto que estilhaçou a visão que tinha de Deus e de si próprio. Os obstáculos à remoção não apenas das três primeiras, mas também da quarta descontinuidade, estão profundamente enraizados no orgulho que o Homem tem do seu lugar na Natureza 9.

Pensadores ousados, como La Mettrie no seu L'Homme Machine (1747), foram até ao puro materialismo. Como declara La Mettrie, numa antecipação transcendente da quarta descontinuidade: "Creio que o pensamento é tão pouco incompatível com a matéria organizada que parece ser uma propriedade desta, como a electricidade, força motriz, impenetrabilidade, extensão, etc."

A demonstração dessa compatibilidade viria a fazer-se só contemporaneamente com o advento do computador digital, cuja capacidade de manipulação de símbolos é a mais geral concebida até hoje. Apesar dos esforços brilhantes de Babbage no século XIX, ele não encontraria resposta atempada na tecnologia da sua época. Coube ao século XX prover à combinação da matemática, da electrónica e da tecnologia moderna para criar as Máquinas manipuladoras de símbolos que coabitam connosco e reacendem a questão metafísica à luz de nova informação. Tal informação, que nos advém também da biologia, diz respeito à aproximação dos termos díspares "Homem" e "Máquina". Por um lado, a noção de Máquina foi sucessivamente alargada (e mesmo a noção de matéria), de tal forma que não faz já sentido equacionar "maquinal" com "mecânico". Aliás, a noção de Máquina é hoje em dia completamente abstracta, matemática e independente do substracto material que a realize. Uma Máquina abstracta pode ser realizada por diferentes substratos materiais, inclusive biológicos (cf. engenharia genética). É o princípio da independência do "software" em relação ao "hardware". Por outro lado, a biologia (cf. os mecanismos associados ao ADN) tem vindo a mostrar como os conceitos oriundos das Máquinas abstractas lhe podem servir. Entre a biologia e a computação a nova disciplina da "Vida Artificial" está em pleno desenvolvimento: a dos organismos abstractos, sustentada pela informática teórica e com o computador como laboratório. Neste se testam in vitro os mecanismos simbólicos que suportam organismos simbólicos em ambientes simbólicos (alguns interpretáveis na biologia natural).

As implicações da questão metafísica são claras. O Homem sente-se ameaçado pela competição da Máquina, quer dizer, pelos seus instrumentos, em sentido lato, e também em desarmonia consigo mesmo, porque em desarmonia com as máquinas que fazem, literalmente, parte de si, isto é, do seu modo de representar inserido na Natureza.

A minha tese tem sido a de que o Homem está no limiar da ultrapassagem da descontinuidade entre ele e a Máquina. Por um lado, tal acontece porque o Homem pode agora perceber a sua própria evolução como inextricavelmente interligada com o uso e desenvolvimento de utensílios, dos quais a máquina moderna mais acabada, o computador, é apenas a extrapolação extrema. Já não podemos pensar o Homem sem a Máquina. Por outro lado, porque o Homem compreende, actualmente, que os mesmos conceitos científicos ajudam a explicar o seu funcionamento e o das suas máquinas pensantes.

Seria, claro, absurdo afirmar que não há diferenças entre o Homem e as Máquinas. Isso seria comparável à afirmação de que, porque é um animal, não há diferença entre o Homem e os outros animais. Trata-se de uma questão de grau. O que se sustenta aqui é a nítida descontinuidade entre o Homem e as Máquinas já não é defensável. Mais ainda, esta transformação na nossa consciência metafísica, esta transcendência da quarta descontinuidade, é essencial para a aceitação harmoniosa de um mundo industrializado. As outras alternativas são, ou uma tíbia rejeição dos "frankensteins" que criámos, ou uma crença cega nas suas virtudes sobre-humanas e uma fé comovente de que eles podem resolver todos os problemas humanos.

Uma quinta descontinuidade espera-nos uma vez colmatada a quarta: a perda do privilégio de criar criaturas também elas passíveis de criarem outras como entendam.

Mas a identidade do ser não é possível como fixismo imortal (nem mesmo para a Máquina) num universo em evolução. Pode quanto muito manter-se como processo, em direcção ao "bootstrap" da enteléquia hegeliana, num cosmos finalmente conciliado com a sua auto-reflexão actuante. Nesse processo, a IA é apenas um passo simbiótico inevitável.

PERIGOSIDADE DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Mas serão as máquinas inteligentes instrumentos mais perigosos que outros concebidos pelo Homem para domínio do mundo natural e criação de um mundo artificial? Acho que não. Qualquer artefacto, do medicamento ao computador, e qualquer conhecimento, da engenharia da conservação dos alimentos à sociologia ou à física nuclear, são igualmente perigosos. O perigo, para passar à escala do social, necessita de institucionalização. As instituições, esses instrumentos sociais, elas sim podem potenciar ou despotenciar, promover ou coarctar o perigo inerente a todo o conhecimento e a todo o artefacto. A IA não é excepção.Contudo, a tecnologia da IA evolui hoje mais depressa do que o ritmo actual da nossa apreciação sobre ela, e daí que seja premente o incremento do seu estudo em todas as facetas, de forma a tornar as máquinas cada vez mais humanas. Naturalmente, será preciso ir buscar meios financeiros aos dispêndios feitos com as máquinas de guerra. O perigo, afinal, é o de as instituições se recusarem a admitir isso.

SUGESTÕES DE LEITURA· I. Aleksander; P. Burnett - Reinventar o Homem - O Robot Torna-se Realidade, Editorial Presença, 1985.

· M. Boden - Artificial Intelligence and Natural Man, 2ª ed., Harvester Press, 1987.

· O. J. Flanagan Jr. - The Science of the Mind, The MIT Press, 1984.

· H. Gardner - The Mind's New Science, Basic Books, 1985.

· J. Haugeland (ed.) - Mind Design, Bradford Books, 1981.

· D. Hofstadter - Gödel Esher Bach, Basic Books, 1979.

· G. S. Kirk - The Nature of Greek Myths, Penguin Books, 1974.

· D. Michiel e R. Johnston - O Computador Criativo, Editorial Presença, 1986.

· N. Nilsson - Principles of Artificial Intelligence, Springer-Verlag, 1984.

· Revista Futuro - 15 Anos de Inteligência Artificial em Portugal, Ano II, nº 15, 1988.

· Revista Psicologia - Inteligência: O Natural Versus o Artificial, Vol. IV, nºs 1 e 2, Associação Portuguesa de Psicologia, 1983.

· E. Rich - Introduction to Artificial Intelligence, Addison-Wesley, 1984.

· S. Shapiro (ed.) - The Encyclopedia of Artificial Intelligence, John Wiley, 1987.

· H. Simon - As Ciências do Artificial, Editora Arménio Amado, 1981.

· Z. W. Pylyshyn - Computation and Cognition, The MIT Press, 1984.

· J. C. Webb - Mechanism, Mentalism and Meta-mathematics, D. Reidel, 1980.

· N. Wiener - God & Golem, Inc. Chapman & Hall, 1964.QUADRO I

INCIDÊNCIA DA IA NA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

- controlo e detecção

- coadjuvantes do diagnóstico médico

- fabrico automatizado

- robótica inteligente

- concepção de circuitos VLSI

- CAD/ CAM (concepção e fabrico auxiliados por computador)

- configuração e análise de processos laboratoriais

- serviços de informação por cabo ou TV

- diagnóstico e reparação de avarias em sistemas complexos

- tradução automática

- controlo de processos industriais por substituição do humano

- análise de padrões na detecção remota

- reconhecimento e síntese da fala

- "interfaces" cooperantes com sistemas de informação

- utensílios para a produtividade da programação

- simulação interactiva de alternativas estratégicas

- oportunidades de aproveitamento de recursos naturais

- planeamento de actividades produtivas

- sistemas de segurança com percepção

INCIDÊNCIA DA IA NA DIFUSÃO TECNOLÓGICA

- ensino ajudado por computador

- organização de bases de conhecimentos especializados

- pesquisa e consulta auxiliares de informação

- informatização de dicionários e enciclopédias

- tradução automática ou coadjuvada de textos especializados

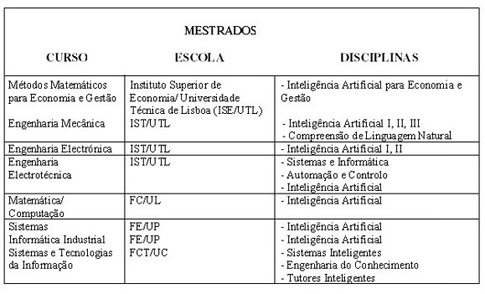

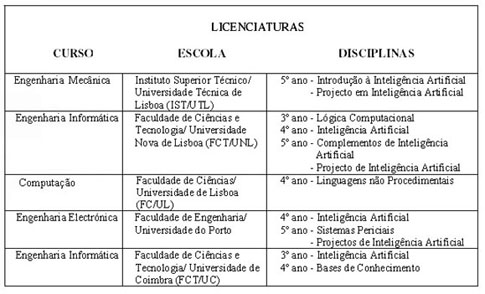

QUADRO II ENSINO OFICIAL DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL EM PORTUGAL

QUADRO III Associação Portuguesa para a Inteligência Artificial (APPIA)INVESTIGAÇÃO EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL EM PORTUGAL

Apartado 5022

1700 LisboaBRAGA - Universidade do Minho

Área de Informática e Controlo

Largo do Paço

4700 Braga

Telefones: 27021/ 27572

Contacto: Prof. José Maia Neves

Áreas: IA aplicada à Indústria (Engenharia de Software e do Conhecimento), Formalismos LógicosCOIMBRA - Universidade de Coimbra

Faculdade de Ciências e Tecnologia

Largo D. Dinis

3000 Coimbra

Telefones: 25144 - 34863 - 25403

Contacto: Prof. Ernesto Costa

Áreas: Aprendizagem, Tutores Inteligentes, Engenharia do ConhecimentoLISBOA - LNEC

Avenida do Brasil, 101

1799 Lisboa Codex

Telefones: 882131 - 882833 - 892434

Contacto: Prof. Hélder Coelho

Áreas: Linguagem Natural, Engenharia do ConhecimentoLISBOA - Instituto Superior Técnico (UTL)

Avenida Rovisco Pais

1000 Lisboa

Telefones: 802045 - 897515

Contacto: Prof. João Pavão Martins

Áreas: Representação do Conhecimento, Planeamento, Engenharia do ConhecimentoLISBOA - Instituto Superior Técnico (UTL) e INESC

Rua Alves Redol, 9

1000 Lisboa

Telefones: 545971 - 544595 - 542961

Contacto: Prof. Amílcar Sernadas

Áreas: Formalismos Lógicos e Algébricos

Notas:1. Este artigo foi originalmente publicado com o mesmo título "Inteligência Artificial - mito e ciência", na "Colóquio/Ciências - Revista de Cultura Científica", nº 3, pp 1-13, Outubro 1988, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, e é aqui reproduzido pelo autor na íntegra para uma maior divulgação, embora sem as gravuras (meramente acessórias, e nem sequer referidas, no texto original). Pela sua natureza, o tópico e a abordagem mantêm actualidade. As "Sugestões de Leitura" e os três Quadros em apêndice estão datados, mas têm interesse histórico. Um outro artigo filosófico do autor sobre a IA foi publicado em 1999 na revista "Grazer Philosophische Studien", vol 56 pp 183-204, com o título "The Logical Impingement of AI", e pode ser encontrado na página Internet do autor, em http://centria.di.fct.unl.pt/~lmp/. A versão em português será publicada na revista de filosofia "Disputatio" de Novembro de 2000, com o título "Incidência na Lógica pela Inteligência Artificial". 2. Esta teoria casa bem com a teoria dos três mundos de Karl Popper. Nela há um mundo exterior a que ele chama mundo 3 (o primeiro é o mundo 1) que é o mundo artificial puro, o mundo das teorias matemáticas e da música por exemplo, que não tem necessidade de fazer qualquer referência ao exterior, e existe por si, com objectivos que fazem parte desse nexo causal interno. Entre os dois mundos há um psicológico, o mundo 2 de Popper, onde se fazem as transacções, e que é o mundo da atenção perceptiva, da próprio-ceptividade, e motricidade de cada um de nós. 3. Consultar o Quadro I acerca da incidência da IA na inovação e difusão tecnológica em geral, o Quadro II sobre o ensino oficial da IA em Portugal, e o Quadro III em relação à investigação em Portugal da IA. 4. Analogamente, no hebraico do Antigo Testamento, "Golem"significa o embrião ainda sem forma. Na filosofia medieval judaica designava matéria sem forma. Os místicos Hassídicos dos séculos XII e XIII, na Alemanha, praticavam um ritual visando usar o poder cabalístico do alfabeto hebraico para dar forma à matéria do universo criando um Golem, que é na lenda um monstro de barro a que se dá vida inscrevendo-lhe na testa a palavra EMETH (Verdade), ou seja, programando-o… em Lógica. O robô/Golem do rabi de Praga era desactivado retirando-lhe a primeira letra, resultando METH (Morte). 5. "Erehwon" é o reverso de "nowhere", a palavra mais ambígua da língua inglesa, pois que se pode ler "now here" ou como o seu oposto "no where". Butler presume o tema do seu livro acutilante em qualquer lugar e época. 6. Alguns invocarão outros agentes provocadores de continuidades, ou para o mesmo agente invocarão outras continuidades. Assim, para Jerome Bruner as continuidades estabelecem-se eliminando os hiatos resultantes das diferentes visões fragmentárias da Natureza, a qual é, no entanto, contínua. Para ele a primeira continuidade foi estabelecida pelos físicos-filósofos gregos, que conceberam os fenómenos do mundo físico como "contínuos e monísticos, governados pelas leis gerais da matéria"; a segunda continuidade atribui-a a Darwin e, segundo ele ainda, com Freud foram estabelecidas as seguintes continuidades: a da obediência do orgânico a leis, de tal forma que "o acidental, no que respeita ao Homem, não possa mais ser tolerado, como o não é no que respeita à Natureza"; a continuidade do primitivo, do infantil e do arcaico, coexistindo com o civilizado e o evoluído, e a continuidade entre a doença e a saúde mental. 7. Darwin, claro, tinha entrevisto o papel dos utensílios na evolução do homem. Foi, no entanto, Karl Marx quem primeiro colocou a questão sob nova luz, afirmando, em O Capital, que "as relíquias dos instrumentos de trabalho não têm menos importância no estudo das formas socioeconómicas desaparecidas do que os ossos no estudo da organização de espécies extintas". O homem e os seus utensílios de processamento de símbolos, o moderno computador e os seus antecessores fazem parte de um contínuo de complexidade, que é independente do substrato material que o suporta, e portanto da dicotomia orgânico/ inorgânico. 8. Em jeito de premonição, um autómato miniatura setecentista escrevia, em letra caligráfica, "Não penso. Será que não existirei?". 9. Um contemporâneo mais novo de Descartes, Pascal, reconhece-se, no entanto, "mergulhado na imensidade infinita dos espaços, dos quais nada sei e que nada sabem de mim". Para escapar ao sentimento de terror Pascal foge da razão para a fé. Estaria ele assombrado pela sua própria construção de uma máquina de calcular que antecipou o moderno computador digital? Ele próprio notou que "a máquina aritmética produz efeitos que se aproximam mais do pensamento do que todas as acções dos animais".

Luís Moniz Pereira

lmp@di.fct.unl.pt