MARIO SIRONI

- Genio Compositore -

VOL. IV

IL DISEGNO

È questo un capitolo quanto mai interessante, vario ed amplissimo. Ma io, per motivi di spazio, sarò costretto a dedicargli un excursus piuttosto sintetico.

Il (di) segno delimita i confini del mondo. Il suo aspetto fondamentale è la sua "secchezza" e assolutezza: è il linguaggio della precisione, del dominio del razionale e dell’ordine mentale sul pasticciato colorismo tout court. Le linee tracciate (di un disegno) sono inamovibili; le scelte grafiche dell’artista sono esclusive rispetto a qualsiasi altra soluzione. Quando il segno è molto incidente, insistito, significante, molto spesso ci si trova dinanzi ad una vera e propria autobiografia dell’Autore.

Sironi, per sua natura, era un attento osservatore di tutti gli aspetti della vita associata. La sua curiosità, seppur silenziosa, esplorava tutti i recessi dell’animo umano, la significazione degli eventi e la natura delle cose. Essa, non solo lo teneva sempre desto, ma era - dopo la caduta delle illusioni - l’unico stimolo a fare, a continuare.

Il Nostro, per mezzo del disegno, annotava tutto come un fedele cronista inesausto e puntiglioso. Tanta e tale era la sua memoria visiva che, a distanza di due anni, egli disegnò il volto del suo medico (e mio amico) di Cortina, il Prof. Allaria, con la stessa pipa in bocca e la medesima precisa espressione, appunto, di due anni prima. Sorprendente!, ma non troppo, visto che egli disegnava in continuazione, da mane a sera, anche su foglietti di carta minuti, strappati a volte alle pagine dei giornali. E non si stancava mai. I soggetti erano quanto mai vari ed a volte apparentemente insignificanti; ma poi quei trascurabili piccoli particolari ricomparivano "compatti" nelle sue composizioni, o nei suoi paesaggi urbani. In un solo foglio potevano benissimo trovare spazio un volto di donna, con accanto una mano e poi, sotto, un naso e due piedi, oppure una bottiglia con una terrina colma di frutta. O anche uno studio completo e colorato di paesaggio urbano e paesaggio montano. E così via, perché Sironi era imprevedibile e disegnava tutto ciò che gli passava per la mente.

Il suo segno è a volte insistito e "spesso", a volte tenue e delicato, sempre però netto e deciso, espressivo ed incidente. La sua grafia è spontanea, la tensione ed il pathos si collocano fra ordine e forza esplosiva, indagando le forme evocatrici dell’oggetto sino al loro nucleo essenziale. La risposta che così si produce è in rapporto diretto con l’artista stesso; è, per così dire, la sua visione autistica, e, in quanto tale, è pur sempre autoraffigurazione. Sironi presenta così una nuova sensibilità, che, di fatto, è la rappresentazione visibile dell’immagine della realtà e va ben oltre l’immagine puramente ottica.

Nel presente capitolo prenderò in esame nove disegni colorati (il decimo è appena abbozzato), tutti appartenenti allo stesso album e tutti, quindi, delle stesse misure: cm.17x24,2. Risalgono al 1934 e sono, a dir poco, sorprendenti.

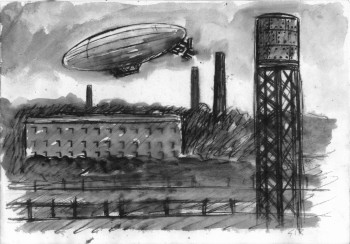

In "Stabilimento con ciminiere torre d’acciaio e dirigibile (Italia?)" (tempera colorata e china su carta, cm.17x24,2, A.1934), ad esempio, l’elemento segnico a volte prevale, altre volte è subissato dal colore (marrone) ad acqua. Qui l’atmosfera che vuole essere realistica sconfina nel surreale. La torre d’acciaio, ma soprattutto il dirigibile (lungo siluro sospeso) gli conferiscono un che di surreale, quasi una contro-immagine, con la maggiore originalità e la massima intensità di espressione.

"Paesaggio urbano con blocchi di palazzi di marmo, piccola piramide in primo piano, grande rettangolo giacente a terra e lunghissimo acquedotto romano con archi in fuga prospettica" (tempera e chine colorate su carta, cm.17x24,2, A.1934), che ha un precedente nel disegno del 1919 , ci prospetta una ripresa metafisica da parte di Sironi. Dopo la prima stagione degli anni Venti, il Nostro ritorna sull’argomento servendosi di elementi architettonici reali, per comporre uno scenario tutto fatto di geometrie assolute - i palazzi, l’acquedotto romano, la piccola piramide ed il rettangolo, somigliante ad un grande volume piatto -, in cui domina il "vuoto" e la "desolazione" del tutto alienanti. L’uomo (la figura) è scomparso e la sua assenza è sottolineata dalla "solitudine" di tutti gli oggetti della rappresentazione.

In "Interno di fabbrica con gasometro, stabilimenti e ciminiere" (tempera colorata e china su carta, cm.17x24,2, A.1934) l’Artista entra prepotentemente nel cuore della produzione industriale, presentandocene tutte le più importanti componenti, a cominciare dal gasometro turrito d’acciaio, grande minaccioso (in quest’opera egli anticipa molti artisti del dopoguerra) che incombe su tutto. Per continuare poi con gli stabilimenti, sbiaditi casamenti anonimi con tante finestrelle. Per finire con le quattro ciminiere - due grandi e due piccole, sullo sfondo -, che ammorbano il cielo coi loro fumi velenosi: lo smog. Non si vedono operai, tecnici, ingegneri, essi sono prigionieri all’interno del mostruoso complesso industriale.

A distanza di tanti anni quanto attuale questo scenario. E che spessore!

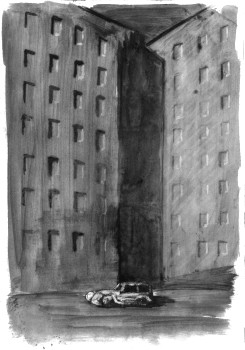

"Due alte facciate di palazzi con, in basso, sulla strada, una Lancia-Lambda in corsa" (tempera colorata e china su carta, cm.24,2x17, A.1934). La vivezza e la presenza di questa gouache sono veramente notevoli. Quello che doveva essere un semplice "studio" diventa, invece, un’opera completa. Due alte facciate di palazzi si fronteggiano. Sono più o meno identiche. Hanno tante finestrelle cieche. Sotto i due blocchi-palazzi, sulla strada, sfila una preziosa automobile, grigio-acciaio, con ampi parafanghi arcuati ed un muso basso modanato, molto aerodinamico. Si tratta forse d’un’elegante Lancia-Lambda, molto capiente, con cinque cristalli. È il trionfo della civiltà cittadina. Un nuovo modo di vivere s’impone. Niente più spazi verdi, ma cemento; niente più carrozze, ma automobili d’acciaio e lamiera. Ecco, dunque, che sotto la parvenza d’una rappresentazione abbastanza piacevole, si nasconde invece una denuncia senza appello.

"Paesaggio urbano con ponte-viadotto, palazzi e treno" (tempera colorata e china su carta, cm.17x24,2, A.1934). In questo caso ci troviamo proprio dinanzi ad una scena surreale: un alto ponte-viadotto, con alte arcate bianche, sulla sinistra, al centro rotaie su cui corre il vagone d’un treno. A destra forse un indizio di giardino pubblico, molto squadrato. A metà della rappresentazione un muro che "taglia" in due tutto, avente, a sinistra, un arco da cui esce il vagone del treno. Collegata al muro, sulla sinistra, l’alta, ampia facciata di un enorme casamento; a destra la facciata rettangolare d’un grande palazzo, con tante finestrelle cieche. In fondo, al centro, fra i due blocchi-palazzi, un basso caseggiato con piccole finestre. Il cielo, in basso, ha dei chiarori, in alto è solo smog. Che dire di più di quanto ha già significato Sironi? Ben poco, solo che la nuova esigenza della definizione del reale, va ben oltre il reale, per approdare alla creazione dell’imago mitica; la personalizzazione dell’essere-cosa, che eleva vicenda, realtà e percezione alla dimensione poetica dei grandi simboli elementari.

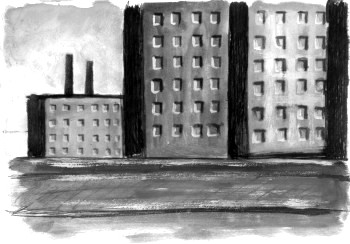

"Paesaggio urbano con tre palazzi e due ciminiere" (tempera colorata e china su carta, cm.17x24,2, A.1934). Questo ennesimo paesaggio urbano spettrale ha come protagoniste assolute le innumerevoli finestre cieche delle tre facciate dei palazzi che affacciano su una strada di color marrone, ampia e "scorrente", suddivisa in tre lunghi rettangoli, paralleli e all’infinito. Tutte queste finestre bordate di bianco nella parte interna, sembrano volerci comunicare qualcosa, ma è solo un’illusione: sono cieche ed anche mute, non possono comunicare con alcuno.

Due ciminiere completano lo scenario e sporcano il cielo coi loro veleni. I singoli elementi, gli oggetti, che qui sembrano occupare posizioni isolate, sono, invece, in contatto l’uno con l’altro e sinteticamente sviluppano uno schema stilistico unitario di straordinaria portata.

"Composizione con montagne poligonali, con geroglifici, sovrapposte ad un paesaggio urbano con palazzi" (tempera colorata e china su carta, cm.17x24,2, A.1934). Sovrapposizione tout court, o contrapposizione? Chissà! Forse entrambe le cose. Sironi pone a diretto confronto due paesaggi: uno naturale, sia pure stilizzato ed un altro urbano. Due architetture all’apparenza somigliantisi, soprattutto dal punto di vista geometrico. Quella soprastante ha la forma di un paravento a quattro ante con due giunzioni sporgenti e due interne. Rocce marroni poligonali, lisce e molto squadrate. In basso, quasi al centro, proprio sotto l’alto costone di roccia, tre casette basse, con facciate bianche, puntinate da piccolissime finestre. Il cielo sulla geometrica catena montuosa è bianco. L’intera rappresentazione è inserita in un rettangolo, delineato da quattro lati-fasce di colore grigio-chiaro. A destra (all’esterno di un rettangolo grigio chiaro) un rettangolo con sfondo rosa acceso, su cui sono impressi diversi segni geroglifici (sovrapposti l’uno all’altro) di colore bianco.

Sotto, inserito in un rettangolo marrone, sta un paesaggio urbano, formato a sinistra da un blocco-palazzo molto voluminoso, giocato tutto su vari toni di grigio, recante sulla facciata molte finestrelle quadrate. Al centro, sullo sfondo, in un ristretto spazio grigio chiaro, un’alta colonna. Accanto un palazzo basso, quadrato, con molte finestrelle, sormontato da una ciminiera. Sulla destra un altro grande blocco-palazzo grigio con tante finestre. In basso una strada assolutamente rettilinea. Il cielo a sinistra è di uno spettacolare grigio chiaro. Al centro, in corrispondenza con la ciminiera, è grigio scuro, mentre a destra ritorna ad essere grigio chiaro.

Le due rappresentazioni sovrapposte sono in tutto e per tutto "imperniate" sulle volumetrie molto geometrizzate delle montagne e dei palazzi. Ma sono soltanto le geometrie a somigliarsi, per il resto le montagne marroni sono sovrastate da un puro cielo bianco, immacolato, mentre i blocchi-palazzi (sottostanti) sono grigi, il cielo è grigio, la strada è grigia. Come si vede, il contrasto è stridente: la natura madre è genuina, tersa; le costruzioni dell’uomo sono invece "infette", contaminate, contaminanti. Qui Sironi esprime con grande forza tutta la sua natura drammatica e l’universalità della sua figurazione concreta e stilisticamente unitaria.

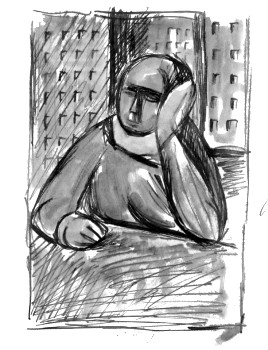

"Il pensatore moderno" (tempera colorata e china su carta, cm.17x24,2, A.1934). Chi non ricorda il "Pensatore" di Rodin, la famosissima scultura in bronzo di un filosofo moderno preoccupato per le sorti del mondo? Qui il pensatore è meno preoccupato per le suddette sorti, ma lo è di più dei propri problemi. Egli ha gli occhi socchiusi e poggia il grande capo rotondo e calvo sul palmo d’una mano. È sconsolato, triste, quasi rassegnato al suo destino. Dietro di lui le facciate di tre palazzi con tante finestre. È la città che avanza e blocca ogni via d’uscita. Cosa può contare il destino d’un solo piccolo uomo? Questo disegno evocativo è un messaggio chiaro: l’homo sapiens, ormai sommerso da un’ineluttabile realtà, s’arrende.

"L’Angelo" (part., studio preparatorio per l’affresco "L’Italia fra le Arti e le Scienze", Aula Magna Università "La Sapienza", Roma; tempera colorata e china su carta, cm.17x24,2, A.1934). L’Angelo qui rappresentato è ben coperto da una tunica con molte pieghe. Dalla sua spalla destra spunta un’ampia ala bianca segmentata, in tutto somigliante all’ala spiegata d’un’aquila reale. Ha un profilo greco molto fiero e stilizzato su un volto di donna. È alto, statuario, ma obliquo, nunziante; il suo volo è tutto proteso verso i principali personaggi della rappresentazione. Nella versione definitiva, l’Angelo ha due ali sovrapposte e brandisce nella mano destra un gladio. Anche l’altro suo braccio (ben tornito) è proteso in avanti. Il suo seno, femminile, è turgido e sporgente. Il suo capo è coperto da un elmo. La sua positura è pur sempre obliqua. Sta discendendo verso il centro della scena. Qui probabilmente l’Angelo si è trasformato in un’Italia guerriera, armata di spada, con l’elmo di Scipio sul capo. Ella vuole forse difendere l’altra Italia, quella assisa fra le Arti e le Scienze.

Nello studio, invece, l’Angelo è pacifico (quasi asessuato) e solo spiritualmente "protettivo"; una sorta di Arcangelo Gabriele, nunziante alle genti la nuova civiltà italica, tutta permeata di arte, cultura e scienza.