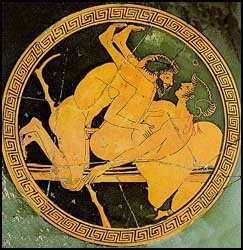

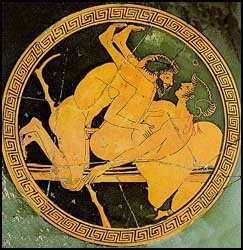

Mènadi (dal greco entro in furore) – Erano le donne che partecipavano al culto orgiastico di Dioniso. Durante le feste dionisiache le M. dette anche baccanti, masticando edera, entravano in uno stato di furore e correvano per le contrade al suono di cembali e flauti finché, raggiunto il parossismo, sbranavano un cerbiatto, incarnazione del dio, che portavano con sé e ne mangiavano le carni crude. Si attribuiva loro una benefica influenza sull’attività del mondo vegetale. Nell’iconografia sono raffigurate col tirso e la pelle di pantera. Il motivo ricorre spessissimo nella pittura vascolare.

Baccanali

(Bacchanalia) – Nell’antichità feste orgiastiche che, legate al

culto dionisiaco, penetrarono in Roma al principio del sec. II a.C. dalla

Magna Grecia, dove erano molto diffuse, passando per L’Etruria. Sembra

che già in Roma fossero note queste feste, ma in forma assai più

morale che non quelle etrusche: erano infatti feste notturne che si celebravano

tre volte all’anno e vi partecipavano soltanto donne anziane e onorate.

Successivamente una sacerdotessa campana, Annia Pacullo, le trasformò

conformandole al modello etrusco. I nuovi riti, a cui partecipavano uomini

e donne, furono guardati con sospetto fin dal principio apparendo pericolosi

per l’ordine morale e sociale, finché si ebbero testimonianze precise

sulle scostumatezze e le efferatezze che si commettevano nel corso delle

feste.

Il console Sp. Postumio Albino, nel

186 a.C. condusse una severissima inchiesta e vennero alla luce cose

scandalose: si ricercarono i devoti al culto, se ne arrestarono settemila,

e si processarono. La maggior parte di essi, riconosciuti colpevoli di

violenze, omicidi e frodi furono condannati a morte. Il provvedimento,

e il contemporaneo Senatus Consultus de Bacchanalibus valse ad estirpare

queste feste da Roma e da tutta l’Italia.

Le arti figurative ne hanno tratto

ampia ispirazione: famosi i dipinti del Tiziano, del Caracci e del Poussin.

Bibl. Leclercq, H in <Dict. Arch. Chrét. > II, 27-31; Turchi, N. <la religione di Roma antica> . Bologna 1939; Camozzini, M. in <Enc. Catt.>, II, 644-645; D’Alesio, 99; Nilsson, M.P. <the dionysiac mysteries of the Hellenistic and roman Age> . Lund 1957; Orlandini, P. in <Enc. Arte antica>., I, 956-957; Latte, K. <Römische religionsgeschichte> Berlin, 1960.