Dioniso, un breve

escursus

Il Culto di Dioniso

fu molto diffuso in tutto il bacino del Mediterraneo, da oriente ad

occidente, comprendendo Asia ed India, Nord Africa, Penisola Greca

inclusa la Macedonia e la Penisola Italica.

Il culto di questa divinità si

perde nella notte dei tempi; più tardi approdò a Roma e

quindi alle terre da essa controllate.

|

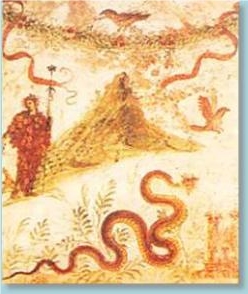

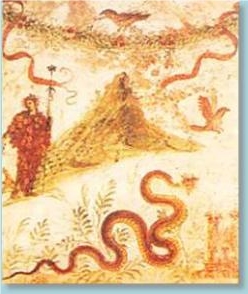

Dioniso, rivestito

di pampini, e il Vesuvio, con un serpente in primo piano, quale simbolo

di fertilità.

Affresco

del I sec., dalla

Casa del

Centenario

a Pompei.

Napoli, Museo

Archeologico Nazionale

Dioniso (come altre

divinità Greche), ebbe

diversi nomi ed appellativi che seguivano il nome a

seconda dei luoghi nei quali era onorato; a Roma era noto come Bacco

o Libero, in Oriente come Zagreo

o Bassareo o anche Leneo.

Il suo aspetto era sempre

quello di un giovane bellissimo, con il capo riccioluto e incoronato da

pampini e da viticci.

.

Dio gioviale, sorridente e simbolo del

tripudio e della

ricchezza della natura, legato a riti rimasti abbastanza misteriosi e

talora

selvaggi, che attestano anche la sua vicinanza con antichissimi riti in

cui si usava propiziare il favore della

natura mediante sacrifici di animali.

|

Fra i suoi

adepti si registrano soprattutto donne (baccanti o mènadi),

ma anche creature semiferine come Satiri e Sileni, ciò che

sottolinea

il carattere virtualmente ‘sovversivo’ o ‘alternativo’ del culto

dionisiaco. Elementi fondamentali di tale culto sono lo sparagmós e l’homophagía

(smembramento rituale di una bestia divorata cruda). Nonostante questa

caratterizzazione, lontana dai comuni valori civici e sociali,

importanti feste pubbliche sono dedicate al dio in tutte le poleis:

ad Atene,

in particolare, le Antestèrie

primaverili, le Lenèe e le Dionisie,

con agoni tragici, comici e ditirambici, posti sotto il controllo del

dio Dioniso, che come tale è considerato il dio patrono del

teatro.

Tipici simboli dionisiaci (oltre al viticcio e all'edera

rampicante) sono il tirso (bastone di abete, ornato da

tralci di edera e di vite), la nèbride (in greco nebrís,

pelle di capriolo adibita a mantello), la maschera, il fallo di cuoio (esibito ad Atene

durante la processione delle Fallofòrie).

All’iconografia del dio appartengono animali

come il toro, il leone, la pantera e il capro, emblemi della vita selvaggia

con cui

gli adepti entrano in comunione grazie alla manía

(«follia», «invasamento») dionisiaca. Culti

privati di Dioniso furono tipici delle associazioni dette tìasi,

specie in età ellenistica. Il dio, probabilmente in

virtù del carattere

orgiastico del suo culto, fu adottato dagli orfici (sedicenti seguaci

del leggendario Orfeo) come una delle divinità più

importanti della

loro mitologia: in questo modo Dioniso (spesso con il nome di

Zàgreo)

assume caratteri iniziatici ed escatologici (cioè legati alla

promessa

di una ‘salvezza’ dopo la morte) che non appartengono originariamente

alla sua figura.

|

|

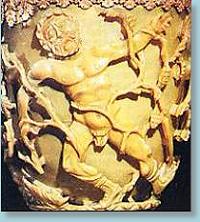

Attributi dionisiaci: tamburello,

tirso, cembali, cantaro, cista; in primo piano pantera che lotta con

serpente.

Affresco del I sec., da

Pompei.

Napoli, Museo Archeologico Nazionale |

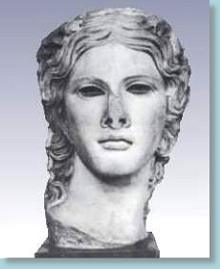

Testa di Dioniso giovane.

Scultura ellenistica

ritrovata nei pressi di Roma.

Londra, British

Museum |

NASCITA DI DIONISO

Secondo il mito più

diffuso, Dioniso è figlio di Semele (una mortale) e di Zeus e

nasce a Tebe.

Semele fu incenerita per aver voluto,

dietro istigazione di

Era gelosa, vedere l'amante in tutto il suo fulgore, non considerando

che solo agli Olimpi era permesso di osservare il vero volto di Zeus; e

Dioniso, non ancora nato, rischiò di perire con la madre.

Allora Zeus tolse il figlio dal grembo di lei e lo cucì in una

sua

coscia finché la gestazione fu completata; poi portò il

bambino a Nisa,

dove le Ninfe lo nutrirono con miele.

(Le ninfe nutrici di Dioniso

diventarono più tardi le stelle della costellazione delle Iadi.)

VITA DI DIONISO

Una volta cresciuto il dio

errò per ogni dove, accompagnato nel suo peregrinare da Sileno,

dai Satiri, dalle Ninfe e dalle Menadi, o Baccanti, a volte su un carro trainato

da pantere. Lo troviamo così in Tracia da dove, per sfuggire al

re Licurgo che voleva imprigionarlo, si rifugiò presso la

nereide Teti, la quale

gli diede rifugio in mare.

Giunto nell'isola di Nasso vi trovò

Arianna,

lasciata da Teseo

dopo la loro fuga da Creta, dove la fanciulla aveva aiutato l'eroe

nell'impresa per uccidere il Minotauro; innamoratosene, Dioniso la

sposò e la portò con sé.

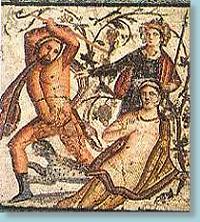

Dioniso con Arianna a Nasso. Vetro a

sbalzo del I sec.

dalla Casa di Fabio Rufo a Pompei.

Napoli, Museo Archeologico Nazionale

Le nozze di Dioniso ed Arianna. Affresco del

I sec.,

nella Villa dei Misteri a Pompei

In Orcòmeno rese

invasate le Miniadi, che prese da una

strana pazzia, uccisero il figlio di una di loro scambiandolo per la

vittima sacrificale del rito in onore del dio; e una tragedia simile

capitò al re di Tebe, Penteo, ucciso e fatto a pezzi dalle donne

invasate, compresa la sua stessa madre, alle quali voleva impedire di

recarsi sui monti per onorare Dioniso.

Un giorno nel suo

continuo errare fu trovato dai pirati

che lo rapirono per venderlo come schiavo in un mercato d'Oriente;

Dioniso allora trasformò i loro remi in serpenti e

paralizzò la nave

con ghirlande d'edera e di vite, cosicché i pirati, impazziti si

gettarono in mare dove diventarono delfini (il che spiega come i

delfini siano amici degli uomini, e si sforzino di salvarli, nei

naufragi, poiché sono pirati pentiti).

Anche Orfeo, il

più antico cantore della Grecia, si

inserisce nel mito di Dioniso. Orfeo disdegnava il dio del vino ed era

devoto solo ad Apollo, che adorava chiamandolo dio del Sole; per questo

Dioniso gli istigò contro le Menadi che, invasate dalla furia

ispirata

loro dal dio ne straziarono il corpo e lo smembrarono; le Muse di

Apollo composero poi i resti del cadavere e gli diedero una conveniente

sepoltura. Ad Orfeo si legherà poi l'Orfismo, un'espressione

oscura e

difficile del pensiero filosofico.

Nel corso delle feste

dionisiache, o baccanali, si era

soliti sacrificare un caprone, e il rito sacrificale era accompagnato

da canti corali e da battute che in forma di dialogo venivano scambiate

dai sacerdoti. A questo aspetto del rituale i pensatori greci

riconducono l'origine della tragedia (individuando l'etimologia, nel

termine tragedia "il canto del capro"), destinata nella Grecia classica

a diventare una delle forme più alte e complesse di poesia.