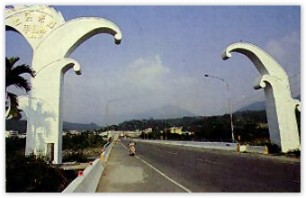

甲仙在高雄縣之東北方,楠梓仙溪(旗山溪)上源,介乎大烏山脈

與南玉山山脈間之縱谷地帶。甲仙的開發較晚,可能在清朝咸豐初

年(西元一八五○年代左右)昔稱甲仙埔,為阿里山四社番大武壟

頭社人所建。

甲仙在高雄縣之東北方,楠梓仙溪(旗山溪)上源,介乎大烏山脈

與南玉山山脈間之縱谷地帶。甲仙的開發較晚,可能在清朝咸豐初

年(西元一八五○年代左右)昔稱甲仙埔,為阿里山四社番大武壟

頭社人所建。

按大武壟社原住地在玉井地方之鹿陶,因明鄭時期西拉雅

平埔族西遷被逐出,乃翻越大烏山脈,抵楠梓仙溪谷地開墾,創建

甲仙埔部港。而漢人則出現在清朝光緒十二年(西元一八八六

年)。隨著劉銘傳「開山撫番」的政策,部隊開闢山路,才有了漢

人的蹤跡。光緒二十三年,隸屬台南縣蕃薯寮辦務署,它與目前的

六龜、杉林、及台南縣南化鄉一小部分之地合稱為楠梓仙

溪東里正式進入史冊。光緒三十一年稱為甲仙埔。民國九年更名為

甲仙庄。當時首任庄長為翁朝先生。至民國三十五年元月鄉公所成

立,始改名為甲仙鄉。

甲仙地名之起源不明,根據編者手中資料,可得以下兩種說

法:

(一)甲仙為舊大字東阿里關下之一小字地名。一帶先住民為傀

儡番,因番語 K 音常轉成 A 音,故「傀儡」讀成 Ari 譯成「阿里」

,關即清代設關隘於民番界處,拼而成為 Arikuan ,譯音字為阿里關

。甲仙埔似出自傀儡楠梓仙之埔地的縮讀,傀仙(Ka-sien),詳待查。

(二)據說甲仙是因為當時到此開墾的平埔族人中,有位名為甲仙的

人,先至此開墾,為紀念他的開發而得此名。

(圖/文:謝志正 參考文獻:重修台灣省通志卷三住民志地名沿革篇)

| |