Formación y Servicio en Mediación

|

|

|

|

|

|

|

|

Formación y Servicio en Mediación

|

CRISIS FAMILIARES

Ponencia presentada en el III Congreso Nacional

de Mediación

y II Encuentro de las Américad

México 2003

No solamente el objeto debe

ser adecuado a la ciencia.

La ciencia debe ser también

adecuada al objeto

Edgar Morin

| Abstract

Se realiza una diferenciación y al mismo tiempo pone de manifiesto el entramado que existe entre los conceptos de problema, conflicto, disputa y crisis. Posteriormente, basándose en el paradigma de la complejidad, se cuestiona el concepto de “territorio” que ha sido adjudicado, en el paradigma de la simplicidad, a las diferentes disciplinas, y se presenta la necesidad de generar un pensamiento y accionar que sea interdisciplinario, multidisciplinario o polidisciplinario. |

Introducción

Problema, conflicto, disputa, crisis, son términos

que se utilizan usualmente en el campo de la mediación familiar.

Surgen varias preguntas: ¿son sinónimos o cada uno de ellos

conlleva una significación particular?, ¿es necesario que

distingamos a unos de otros? ¿guardan alguna relación entre

sí?, ¿la mediación familiar se aplica tanto a un problema,

como a un conflicto, a una disputa o a una crisis familiar?,¿pertenecen

a alguna disciplina en particular o son terreno común de varias?

Distinciones

Desde mi perspectiva, considero que aunque comparten

algunos elementos comunes, problema, conflicto, disputa y crisis, no son

términos siempre intercambiables o sea que no son estrictamente

sinónimos. Si aspiramos a que la mediación sea una ciencia,

y consideramos que éstos pueden ser sus objetos, deberíamos

intentar distinguir cada uno de ellos o, por lo menos, generar un acuerdo

entre los mediadores acerca de a qué nos referimos cuando los utilizamos,

sobre todo porque no son términos exclusivos de este campo, sino

que han sido tomados de otras áreas y, además, existe una

significación popular para los mismos.

Pero, al mismo tiempo, y no menos importante, es la necesidad

de que tengamos presente el “entramado” que existe entre ellos.

Sin pretender establecer definitivamente estos significados,

propongo distinciones que me han resultado útiles, tanto en la práctica

como en las especulaciones teóricas.

Entiendo por problema, “algo” que impide la realización

de un fin. Por ejemplo si tengo que llevar a cabo una diligencia en un

lugar suficientemente alejado y necesito mi auto, y a éste le falla

la batería o algún otro dispositivo mecánico, éste

es un problema que no me permite lograr mi objetivo, y por lo tanto no

puedo satisfacer mi interés. En este caso digo: “estoy ante un problema”.

Lo que me lo ocasiona es un objeto, o mejor dicho el mal funcionamiento

del mismo. No diría que tengo un conflicto, ni una disputa, ni una

crisis con un objeto: el auto.

Esta claridad se enturbia cuando confundo a la “persona”

con el “objeto” que impide la consecución de un fin, por ejemplo:

mi marido se ha llevado el auto. El problema sigue siendo que no tengo

auto para trasladarme y no puedo satisfacer mi interés, pero dado

que considero que hay un “responsable” de esto, en ese momento el problema

parecería que deja de ser la falta de auto, y mi marido se transforma

en el problema. En este caso puede ser que la secuencia de acciones lleve

a un conflicto y a lo mejor a una disputa. Esto difícilmente ocurrirá

si simplemente me concentro en cómo solucionar el problema sustantivo,

que era la falta de locomoción para realizar la diligencia, y busco

alguna forma de sustituirlo, por ejemplo rentando un auto, entonces el

problema quedaría solucionado. En el método de Harvard, denominado

negociación según principios, se establecen cuatro puntos

básicos, y el primero de ellos es: “separe a las personas del problema”

. También desde el método narrativo, se busca separar al

problema de las personas, o, utilizando su terminología, se diferencian

los “personajes” de los “temas”. Para ello se utiliza una técnica

o intervención aportada por la terapia familiar narrativa, la externalización,

que ha resultado sumamente útil en los procesos de mediación,

sobre todo en los casos familiares.

En el campo de la mediación, cuando nos referimos

a conflictos, éstos van a ser siempre interpersonales, o sea que

ex profeso dejamos de lado los conflictos intrapsíquicos, que consideramos

corresponden a la psicología.

Desde mi perspectiva, la palabra conflicto alude a combate,

lucha, pelea. O sea, en un conflicto interpersonal, por definición,

debe haber dos o más personas que se encuentren enfrentadas, ya

sea porque las dos quieren lo mismo o porque lo que quiere una está

en contradicción con lo que quiere la otra.

El conflicto es un proceso que puede escalar. Si las

diferencias que han surgido no se armonizan, puede comenzar a gestarse

un conflicto, y si no se interviene a tiempo, la escalada puede continuar,

y llegamos al “estallido del conflicto”. La mayoría de los casos

llegan a mediación cuando esto ya ha ocurrido.

Remo F. Entelman, destaca la importancia de reflexionar

acerca del conflicto en general, y lo define como “una especie o clase

de relación social en la que hay objetivos de diferentes miembros

de la relación que son incompatibles entre sí” . Este autor

hace referencia al principio denominado “norma de clausura”, conforme al

cual todo lo que no está prohibido o sancionado por las normas del

sistema se considera jurídicamente no sancionado o permitido. Este

sería el caso de muchos de los conflictos familiares que llegan

a la mediación.

Esta aseveración lleva a la conclusión

de que todos los conflictos caen dentro del campo del derecho, ya que sólo

se puede pertenecer a uno de los dos campos: lo prohibido y lo no-prohibido,

y por lo tanto jurídicamente permitido.

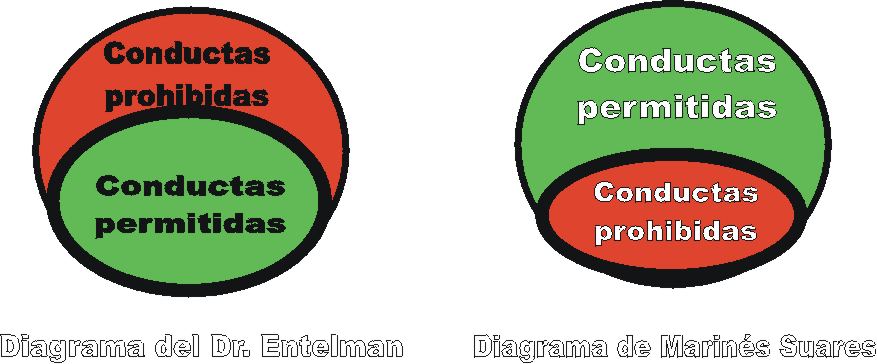

Es sumamente interesante la diferente visión,

que tenemos quienes provenimos del campo psi y quienes lo hacen desde el

campo juris. El Dr. Entelman, en su ya citado libro realiza un gráfico

(ver figura 1), en el cual la totalidad corresponde a las conductas sancionadas

y la parte son las permitidas. En tanto, desde mi punto de vista (ver figura

1), es exactamente al revés, en la vida la mayor parte de las conductas

están permitidas, y sólo algunas, y dependiendo de cada cultura,

están sancionadas por el derecho.

Creo que son dos diferentes perspectivas, posiblemente

ambas válidas, que están poniendo de manifiestos dos formas

diferentes de pensar acerca del conflicto. La posibilidad de trabajar interdisciplinariamente

nos enriquece, porque tenemos ahora dos formas diferentes de ver lo prohibido

y lo permitido y, por lo tanto, podemos elegir.

Figura 1

A veces estos conflictos pueden ser mudos, es decir no

se encuentran explicitados.

Cuando el conflicto se hace público, tiene voz,

hablamos entonces de disputa. He caracterizado a ésta como “la fase

pública del proceso del conflicto” .

Para Brian Muldoon, la disputa “no es más que

la existencia de dos posturas en desacuerdo, aunque puedan parecer irreconciliables”

. Para poder contener un conflicto caliente, el autor considera que es

necesario convertir el conflicto en disputa.

Con crisis se significa un cambio brusco, o sea cuando

las pautas habituales no pueden seguir funcionando. Entendemos por pautas

las secuencias de acciones interrelacionadas que tienen tendencia a la

repetición. Desde esta perspectiva, las crisis son parte de la evolución.

Esto es muy habitual en las familias, en las cuales el desarrollo del ciclo

de vida familiar lleva a que pautas que habían sido funcionales,

en un determinado momento dejen de serlo, porque se han producido cambios

en la estructura familiar, ya sea por el crecimiento de alguno de sus miembros,

por el ingreso o egreso de personas, por cambios en el contexto, etcétera.

Sin embargo, en el lenguaje popular, se entiende que

una crisis es peor que un conflicto, aunque según la definición

precedente no deberíamos considerarlo siempre así.

También es cierto que el estado de desequilibrio

mantenido durante un tiempo, genera un campo propicio para el surgimiento

de conflictos o que el hecho de no poder encontrar una nueva pauta se transforme

en un problema, que no permite que la familia continúe con su evolución,

o que la nueva pauta generada por la familia sea disfuncional.

Cuando en la crisis se produce esta desestabilización

del sistema, o sea cuando éste está alejado del equilibrio,

hay una tendencia a buscar un nuevo equilibrio. Los sistemas caóticos

son muy sensibles, y un pequeño cambio puede producir grandes modificaciones,

ya sea reorganizando el sistema hacia el crecimiento o llevándolo

a la destrucción. Las crisis, por esto, han sido consideradas tanto

un peligro como una oportunidad. Estas dos posibilidades han quedado plasmadas

en el ideograma chino referido a crisis, que está construido por

la articulación de otros dos ideogramas, el de peligro y el de oportunidad.

La confusión entre crisis y conflicto ha generado

otra confusión, sostener que los conflictos son positivos. Disiento

con esta idea, porque los conflictos siempre llevan una sensación

negativa adosada a ellos, no conozco ninguna persona que diga: “Estoy feliz,

tengo un conflicto”. Pero tampoco como algo siempre negativo, ya que pueden

dar lugar al desarrollo de la creatividad y generar un cambio que permita

la evolución del sistema. En sí considero que los conflictos

son paradójicamente positivos y negativos, y esta presencia de contradicción

dentro de una situación no es más que una de las características

adscriptas por Edgard Morin a las “complejidades”.

El Dr. Eduardo Cárdenas en su libro titulado “Familias

en crisis” da la definición siguiente:

“La vida de las familias constituye un continuo en el

tiempo, con períodos de equilibrio y estabilidad interrumpidos por

otros de aceleración y cambios, éstas son las interfases

entre un ciclo vital y otro (….) o las interfases extraordinarias que la

familia vive a raíz de un evento ocasional e irrepetible (…). Estos

períodos de interfase producen en la familia un aumento rápido

de la angustia y el temor al cambio y llevan muchas veces a la aparición

de síntomas, a la iniciación de rupturas y al congelamiento

y rigidización de la organización y de las relaciones. Si

esto se cronifica es posible que la familia se congele en su maduración,

que sus miembros queden trabados en organizaciones repetitivas disfuncionales

y que se vea impedido o retardado el crecimiento de los mayores y de los

menores…. (los) procesos judiciales pondrán de manifiesto o bien

una etapa que está recorriendo la familia en el proceso de reorganización

desencadenado por la crisis, o bien un intento de alguno de sus miembros

por quebrar la reestructuración alcanzada pero injusta, poco eficaz

para hacer viable el crecimiento de todos ”.

Para el Dr. Cárdenas, el concepto de crisis es semejante al expuesto, ya que, según el autor, muchas veces, aunque no siempre, éstas pueden desencadenar situaciones conflictivas.

Edgar Morin, en uno de sus libros titulado Patria Tierra , dice: “Una crisis se manifiesta por el crecimiento y hasta la generalización de las incertidumbres, por ruptura de las regulaciones o feed-back negativos (que anulan las desviaciones), por los desarrollos de regulaciones o feed-back positivos (crecimientos descontrolados), por el crecimiento de peligros y probabilidades (peligros de regresión o de muerte, probabilidades de encontrar la solución o la salvación). Un nuevo elemento viene a agregarse, además de los mencionados anteriormente (ruptura de pautas, peligro, oportunidad, etcétera) el aumento de las incertidumbres.

Salvador Minuchin ha establecido que los momentos de tránsito

de una etapa a otra del ciclo de vida, constituyen crisis para el sistema

familiar, y son momentos propicios para el surgimiento de conflictos. Por

ejemplo, el nacimiento del primer hijo produce una modificación

importante en todas las rutinas que hasta ese momento se venían

realizando en la pareja, se generan nuevas rutinas, se modifica la mutua

representación interna, comienzan a ejercerse nuevos roles, y los

miembros de la pareja constituyen un nuevo subsistema que se superpone

al conyugal, me refiero al subsistema parental. Surgen diferencias y es

necesario armonizarlas. Todo esto produce una gran desestabilización

del sistema, y pueden crecer conflictos en el interior de la familia, pero

esto no ocurre siempre. Esta es una etapa “normal” del desarrollo, y la

mayoría de las familias la transitan sin “enfermarse”.

Si tenemos en cuenta todo lo dicho anteriormente:

o Las crisis son fases habituales en todas las familias,

que se presentan en los momentos de cambios de etapas a lo largo del ciclo

de vida.

o Cuando no se puede salir de la crisis, por no poder

generar pautas nuevas para la etapa, se crea un campo en el cual los conflictos

pueden prosperar.

o También puede ser que las nuevas pautas que

se han generado no sean funcionales, y se constituya esto en un caldo de

cultivo para el surgimiento de conflictos.

Entramado

Aunque, desde mi perspectiva, no siempre son sinónimos,

no resulta fácil separar problema, conflicto, disputa, crisis, porque

como hemos visto están muy relacionados unos con otros, como formando

los hilos de una tela.

Un problema, puede resolverse o no resolverse. En este

segundo caso, se abren dos posibilidades: a) Se aprende a vivir con el

problema, a sobrellevarse; b) puede generarse un conflicto o una crisis.

El conflicto puede permanecer mudo o transformarse en

una disputa.

La disputa puede, o no, generar una crisis.

Las crisis a su vez, pueden crear un problema, o un conflicto

o una disputa (ver fig. 2).

Algunas veces, incluso, se superponen y resulta difícil

diferenciar unos de otros y es tal vez en esta circunstancia cuando son

utilizados como sinónimos.

En síntesis, el concepto de crisis es mucho más amplio que el concepto de conflicto, ya que las crisis pueden o no encerrar o desencadenar conflictos. Por otra parte la disputa es sólo una fase del proceso de conflicto.

Las crisis, dado que son rupturas de pautas, pueden ser leves o graves, todo dependerá de la conmoción que sufra todo el sistema.

Entonces es posible realizar prevención de la escalada

de los conflictos, realizando intervenciones tempranas en el seno de las

familias, cuando éstas atraviesan las crisis evolutivas comunes

del ciclo de vida. Este tipo de intervenciones preventivas pueden ser abordadas

también desde la mediación, ya que si ésta es utilizada

para situaciones más complejas, como la del conflicto, también

la mediación puede ser operativa en contextos más sencillos.

De hecho la práctica así lo ha demostrado.

En la medida que la mediación es un método

adecuado para la resolución de conflictos, que evita la necesidad

de que las partes entren en la vía adversarial, evidentemente puede

prestar un gran apoyo a las familias que están transitando una crisis,

ya que llevar situaciones de este tipo al campo de litigio, puede ser contraproducente.

Dado que, como expresé anteriormente, los sistemas en crisis están

alejados del equilibrio, y todo sistema en este estado se caracteriza por

ser muy “sensible”, cualquier “imput” puede llevar a que se organice una

nueva estructura, llamada disipativa según Prigogine . Es probable

que si se utiliza un método adversarial, como es el litigio, esta

reorganización se realice con características de confrontación.

No debemos olvidar que las crisis son terreno propicio para el surgimiento

del conflicto.

En cuanto a las crisis graves, quedaría abierto

el interrogante de si los métodos de mediación son los más

apropiados o si se necesitaría algún otro tipo de intervención

o quizá un conjunto de ellas.

Crisis y ciencias sociales

Surge acá un posible problema referido a las incumbencias

profesionales: las crisis familiares, ¿pertenecen al campo específico

de las terapias psicológicas?; si están involucrados derechos

y obligaciones, ¿corresponden al ámbito del derecho?; ¿constituyen

un área de incumbencia de los trabajadores sociales?; la mediación

como método alternativo de resolución de conflictos ¿puede

también ocuparse de las crisis? En síntesis, la pregunta

sería: ¿a qué disciplina corresponden las crisis familiares?

Hay cuatro conceptos que me ayudan a pensar en este tema:

zona fronteriza, complejidad, tarea y la familia.

Zona fronteriza

Desde mi punto de vista, en las crisis familiares trabajamos

en la prevención de los conflictos familiares y como tal es una

zona fronteriza entre el derecho, la terapia, el trabajo social, y, ahora

también, la mediación. Las fronteras separan y unen territorios,

y ellas mismas paradojalmente, no corresponden específicamente a

ninguno de ellos y al mismo tiempo pertenecen a los territorios que separan.

La mediación, como método de resolución

de conflictos, abarca un área que se superpone con varias disciplinas.

Ninguna de ellas, y tampoco la mediación, puede proclamarse como

su dueña.

Complejidad

Para comprender la complejidad es necesario comenzar

por el paradigma de la simplicidad. Este paradigma nos llevó a pensar

en objetos simples, y estableció que la función de la ciencia

era encontrar esos átomos o elementos últimos o ladrillos

fundamentales, en cada una de sus ramas. Pero en este paradigma se han

detectado anomalías que han llevado a que sea al mismo tiempo superado

y subsumido en un nuevo paradigma. Bachelard había descubierto que

lo simple no existe, sino que solamente existe lo “simplificado”.

La teoría general de los sistemas generó

un conjunto de ideas que permitieron una comprensión diferente de

todo lo que nos rodea, y de lo que somos tanto parte como contexto. Estas

ideas nos permitieron comprender desde el átomo a las galaxias,

pasando por las moléculas, las células, los organismos, las

familias, las sociedades, etcétera. Su aporte más importante

ha sido resaltar, que tan importante como los elementos son las relaciones

que los mantienen unidos y el contexto en el que se hallan. En los sistemas

abiertos, o sea aquellos que mantienen intercambios con el contexto, paradójicamente,

éste es a la vez diferente y al mismo tiempo es parte del sistema.

El contexto se hace texto.

Las teorías de la cibernética, de la información

y de la organización han llevado a generar un nuevo y a la vez antiguo

concepto: la complejidad. Ella implica un sistema formado por múltiples

elementos con una cantidad extrema de interacciones e interferencias. Pero

no es sólo un concepto cuantitativo, que desafía nuestras

posibilidades de cálculo, comprende también incertidumbres,

indeterminaciones, fenómenos aleatorios. En un sentido la complejidad

siempre está relacionada con el azar. La complejidad no se reduce

a la incertidumbre, es la incertidumbre en el seno de los sistemas ricamente

organizados .

En la modernidad, cuando el paradigma imperante era el

de la simplicidad, la ciencia había distribuido los territorios

que le correspondían a cada una de sus ramas, sólo era necesario

establecer un objeto específico y un método propio. La psicología,

el derecho y el trabajo social, habían aceptado este principio y

el territorio asignado, y habían sido efectivas, en la resolución

de los casos, cada una de ellas, en una proporción interesante,

El paradigma de la complejidad, nos ha enfrentado a un

mundo complejo, nos ha desanimado a realizar la búsqueda incansable

de átomos o elementos últimos o ladrillos fundamentales,

en todos nuestros quehaceres, es más nos ha enseñado que

en muchos casos es éste precisamente el error.

Tarea

Los problemas, conflictos, disputas y crisis familiares

son situaciones complejas, pero en todas ellas los que las sufren tienen

un interés fundamental: armonizar las diferencias.

William Ury en su último libro, : “Alcanzar la

paz”, nos dice que la construcción de la paz es una gran tarea que

nos convoca a todos, no pertenece a una profesión, sino que podemos

colaborar, en función del motivo que lleva a la escalada del conflicto,

desde diferentes roles, para que éste no llegue al umbral, a partir

del cual, se transforma en conflicto destructivo.

Para lograr el objetivo de detener la escalada, es necesaria

la creación de un “tercer lado” en el conflicto. Considera que existen

tres funciones: prevenir, resolver y contener. Cada una de ellas es llevada

a cabo a partir de roles. Para la prevención, los roles son: proveedor,

maestro y constructor de puentes. Para resolver: mediador, árbitro,

equilibrador, y curador. Para contener: testigo, juez de campo y guardián

de la paz.

Ayudar a que una familia “alcance la paz” también

convoca a muchos y esto puede realizarse, según el caso, desde los

diez roles diferentes que cita Ury.

En el libro ya citado, “Mediando en sistemas familiares”

, consideré que existe una función más que estas citadas

por Ury, la de promover la armonización de las diferencias:

“… el conflicto es una de las partes de un continum que

va de la paz a la guerra.

En la psicología social de Pichon Rivière

se establecen dos campos de operación: la salud y la enfermedad.

Esto lleva a tres tareas diferenciadas: promoción de salud en el

primer campo; prevención y asistencia de enfermedad, en el segundo.

Esta forma de conceptualizar nos permitió salir de la hegemonía

del modelo médico centrado en la enfermedad y focalizar también

en la salud, es decir, permitió un cambio, una ampliación

de la mirada, y generó más alternativas para operar. Estos

campos resultaron no ser excluyentes, sino, por el contrario, complementarios.

Cuando operamos en la promoción de la salud no

lo hacemos sólo para evitar la enfermedad sino simplemente para

generar más salud, aunque no hay mejor prevención de enfermedades

que el mantenimiento de un estado saludable. Esto ha tenido también

una aplicación importante en psicología: ya no basta con

detectar en las personas las áreas de funcionamiento deficiente,

es sumamente importante detectar lo que sí funciona correctamente,

y centrarnos también en esto para potenciarlo, compensando quizá

lo que está empobrecido.

Si hacemos abducción de estos conceptos y nos

centramos en el tema que estamos desarrollando podríamos reemplazar

salud por “paz” enfermedad por “conflicto; las tareas, en nuestro caso

serían: promoción de la paz, por un lado, y prevención

y asistencia del conflicto por el otro.

La paz no es la ausencia de conflicto, así como

la salud no es la ausencia de enfermedad, sino que la paz es la armonía

entre los diferentes integrantes de una sociedad, así como la salud

es el funcionamiento armónico de los elementos componentes del ser

humano. Es importante prevenir y asistir las situaciones conflictivas,

pero no menos importante es detectar y aumentar las áreas de armonía”.

Esta función de promoción de la paz, a partir de la armonización de diferencias, es una nueva tarea y al mismo tiempo un nuevo, y no menos importante, rol: “armonizador”, que agrego a los mencionados por Ury. Esta armonización de diferencias, es una de las metas que los mediadores ayudan a que los participantes alcancen.

Familia

La familia ha sido conceptualizada como el laboratorio

en el cual se gestan y se aprenden a conducir las relaciones sociales.

También ha sido considerada la célula básica de la

sociedad.

No cabe duda que la familia puede ser comprendida como

una complejidad, por más que intentemos hablar de “la” familia y

que la llamemos “célula básica”, sabemos que cada una de

ellas es un mundo, que resulta imprevisible y cuyo desarrollo no podemos

predecir. La incertidumbre, tan citada en el paradigma de la complejidad,

es moneda corriente en ella.

Si tenemos en cuenta estas características: laboratorio

de relaciones sociales, célula básica de la sociedad, complejidad,

¿habrá alguna disciplina que sea la ideal para operar en

estas situaciones?

Pero además, considero que la pregunta ¿las

crisis familiares a qué disciplina corresponden? está mal

planteada o por lo menos es incompleta. Uno de los tipos de pregunta, que

como docente enseño a mis alumnos a realizar, son las preguntas

aclaratorias, y dentro de ellas el subtipo de las de “omisión de

sujeto” -por supuesto que no gramatical, sino de sujeto de la enunciación,

como diría Foucault- y en este caso el sujeto que enuncia esta pregunta

es seguramente un profesional, que esperará un tipo de respuesta

diferente en función de su propia profesión. Si nos ponemos

en los “zapatos de la familia” probablemente la pregunta no sería

ésta, sino ¿quién nos puede ayudar en esta crisis?

Hay intereses diferentes que quedan de manifiesto al realizar la pregunta.

Para los profesionales la pregunta es ¿las crisis familiares a qué

disciplina corresponden? y probablemente el interés sea la defensa

de su campo de trabajo. Para la familia la pregunta válida es ¿quién

nos puede ayudar en esta crisis? y su interés debe ser volver a

ser un sistema previsible, cercano al equilibrio, una máquina trivial,

como diría von Foerster.

O sea, dado que las crisis familiares son la mayoría

de las veces parte de la evolución de la familia, en las cuales

se generan diferencias y se produce una desestabilización del sistema,

la intervención de los mediadores no es sólo posible, sino

que es altamente recomendable, tal como la experiencia lo ha demostrado.

Cuando las crisis son graves, o sea que la desestabilización

pone en riesgo a la organización familia, en el sentido que Maturana

da a este término, no sólo como un cambio en su estructura

sino la familia misma, probablemente será necesario que las diferentes

disciplinas se aúnen para poder brindar la ayuda.

En síntesis, la mediación familiar es un

hecho, se realiza en muchos países exitosamente desde hace más

de diez años. En el paradigma de la simplicidad cuando “algo” obstruía

se lo echaba o se intentaba someterlo a lo establecido. En el paradigma

de la complejidad, esto ya no es posible.

Si aceptamos la conceptualización de que la familia

es una complejidad, y que está en un estado alejado del equilibrio

en el momento de las crisis, no podemos ofrecer una solución simple,

sino que, por el contrario, sólo podemos ofrecer otra complejidad,

como es esta situación que se da en la actualidad, donde psicólogos,

abogados, trabajadores sociales, y ahora también mediadores, pueden

ofrecer diferentes estrategias para satisfacer el interés familiar:

resolver sus conflictos, armonizar sus diferencias.

Crisis en las ciencias sociales

En las familias el ingreso de un nuevo miembro, como

cité al poner el ejemplo del nacimiento de un hijo, genera una crisis

evolutiva, que es un peligro, pero también puede ser una oportunidad.

La familia de las ciencias sociales está en crisis,

el nuevo miembro, la mediación, ha venido a integrarse a ella. Está

obteniendo buenos resultados, no podemos ya echarlo ni someterlo -aunque

queramos- argumentando el tema de las incumbencias profesionales, porque

el mundo posmoderno habla de interdisciplina, transdisciplina, polidisciplina.

Las nuevas ciencias desarrolladas en el siglo XX, tales como la Ecología,

las Ciencias de la Tierra, la Biología molecular y la Cosmología,

ya han realizado este cambio ¿podrá llevarlo a cabo la mediación?

Este es nuestro gran desafío.

Esto no significa que las disciplinas deban desaparecer,

por el contrario, es necesario el desarrollo de cada una de ellas, pero

también, es indispensable que estén relacionadas, que formen

entre ellas una trama. Sino podemos realizar esto “el espíritu hiperdisciplinario

va a convertirse en un espíritu de propietario que prohibe toda

incursión que sea extrajera a su parcela de saber” .

Tampoco podemos fijar un programa, necesitamos una estrategia

que tenga en cuenta al azar, para poder ir modificando esta nueva disciplina,

a medida que los nuevos acontecimientos lo vayan demandando.

Quienes trabajamos en este campo, hemos visto que la

formación básica en mediación no es suficiente para

trabajar en el campo familiar. En la mayoría de los países,

se ha tenido en cuenta la complejidad de las mediaciones familiares, y

por ello se ha establecido una capacitación adicional para mediar

en el campo familiar, es decir para incentivar a las familias a que realicen

negociaciones colaborativas.

Sólo nos queda que aceptemos esta reestructuración,

aunque nos genere incertidumbre, y que negociemos colaborativamente entre

todos los “familiógos”, de cualquier campo que provengamos, para

que esta crisis -que como quedó establecido, sólo significa

que estamos en un estado alejado del equilibrio y que las pautas anteriores

ya no nos sirven- posibilite un crecimiento de todos nosotros, y fundamentalmente

del campo de la resolución de problemas, conflictos, disputas y

crisis familiares.

Marinés Suares

Castelar, Argentina, Agosto 2003

BIBLIOGRAFIA

Bateson, Gregory: Espíritu y Naturaleza. Buenos

Aires, Amorrortu, 2001.

Cárdenas, Eduardo: Familias en crisis. Buenos

Aires, Fundación Retoño, 1992.

Entelman, Remo F.: Teoría de conflictos. Hacia

un nuevo paradigma. Barcelona, Gedisa, 2002.

Fisher, Roger y otros: Sí… ¡de acuerdo!

Como negociar sin ceder. Colombia, Editorial Norma, 1994.

Muldoon, Brian: El corazón del conflicto. Barcelona,

Paidós, 1998

Morin, Edgar: Introducción al pensamiento complejo.

Barcelona, Gedisa, 2003.

Morin, Edgar: Los siete saberes necesarios para la educación

del futuro. Buenos Aires, Nueva Visión, 2001.

Morin, Edgar: Introducción a una política

del hombre. Barcelona, Gedisa, 2002.

Morin, Edgar: La cabeza bien puesta. Buenos Aires, Nueva

Visión, 1999.

Prigogine, Ilya: El nacimiento del tiempo. Barcelona,

Tusquest Editores, 1991.

Suares, Marines: Mediación, conducción

de disputas, comunicación y técnicas. Buenos Aires, Paidós,

1996.

Suares, Marinés: Mediando en sistemas familiares.

Buenos Aires, Paidós, 2002.

Ury, William: Alcanzar la Paz. Buenos Aires, Paidós,

2001.

|

|

![]()

|

This page hosted by Geocities. Get your own free Home Page |