1.序

今回の発表も前回に引き続き電子商取引において使われている暗号技術のうち「公開鍵暗号方式」、特に電子署名について取り上げる事にする。

2.公開鍵暗号方式の仕組み

公開鍵暗号方式は本人を確認するために用いられる暗号であり暗号化と復号化を別々の鍵で行うものである。「認証」を行うためには、二つの鍵の一方を公開して(公開鍵)誰でも使える鍵とし、残りは誰にも教えずに自分で管理する。(秘密鍵)例えば送信者Aには「1234」という公開鍵と「5678」という秘密鍵を、受信者Bには「9012」という公開鍵と「3456」という秘密鍵を用意する。そして送信者Aが「明日の朝210教室まで来てください。」という文章を誰にも知られないように受信者Bに送らなければならないものとする。まず、送信者Aがメッセージを受信者Bの公開鍵「9012」を用いて文章を暗号化する。メッセージが「rmprmviencdin984h448rjL<OJsdlj9eotitoco@dckdok」という暗号文に変換されたとする。変換された暗号文の状態でBに送信する。暗号文を受け取った受信者Bは自分の秘密鍵「3456」を使って複合化を行い元のメッセージを表示する。この場合問題になるのは、公開鍵から秘密鍵が特定できないようにしなければならないということである。特定させないようにするためには公開鍵と秘密鍵の生成においてアルゴリズムを複雑化させなければならない。したがって公開鍵暗号方式を使用する場合の短所は処理速度と言える。 一般的な秘密鍵暗号方式では、現在利用可能な、どの公開鍵暗号方式よりもはるかに速く暗号化処理が行える。しかし、公開鍵暗号方式と秘密鍵暗号方式との両方で負荷を分散するようにすれば、両方の利点を兼ね備える事が可能になるのである。

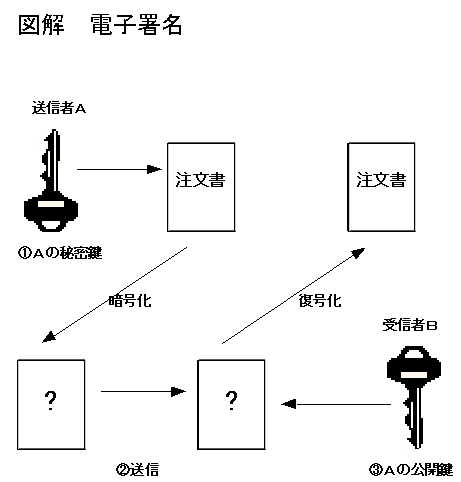

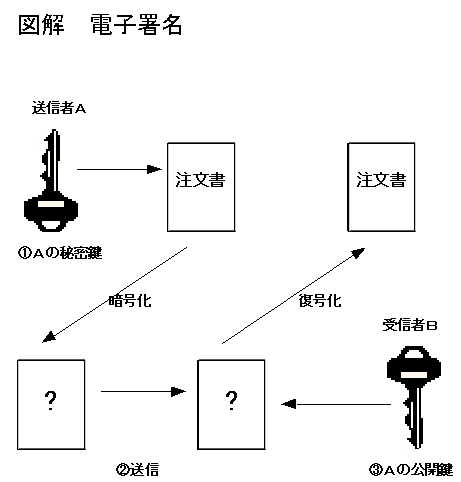

3.電子署名

では電子署名はどのように行われるのであろうか。電子署名をする場合、送信者Aが自分の秘密鍵とメッセージの両方をコンピュータを使って処理し その結果、出力されたものを電子署名と言う。このデジタル署名をメッセージに添付して相手のBに送る。受け取った受信者Bの側では、署名を確認するために、そのメッセージと署名および送信者Aの公開鍵をコンピュータを使って処理する。その結果が簡単な数学的関係式に合えば、その署名が本物であると確認され、そうでない場合は、署名が偽物か、またはメッセージに手が加えられていることになり、そのメッセージは受信者Bによって破棄することになる。具体的に例を提示することにする。「明日の朝210教室まで来てください。」という文章に電子署名をつけてB宛てに送信することにする。送信者Aは自分の秘密鍵「5678」を使ってメッセージを暗号化し「gjiy)98djfjjHLFBkfgggkblfxhxhfkglg.pjxhxn」が選られたとする。この暗号文をBに送信する。受信者Bは送信者Aの公開鍵を使って複合化を行うことでメッセージを読むことが出来る。しかし、これは暗号の役目をなさない。なぜなら、複合化において送信者Aの公開鍵を使用しているからだ。従って送信者Aの公開鍵が判明すれば誰でも読む事が出来るというわけだ。ところが受信者Bが送信者Aの公開鍵を使って複合化を行えたという事はある事実を証明している。それはこの暗号文はAが自分にしか知り得ない秘密鍵「5678」を使ってメッセージを暗号化しておりこの暗号文を作成した人物がA以外にいないという事実、つまり署名の意味を持っている。

4.まとめ

今回も前回に引き続いて暗号理論の基礎、電子署名について調べてみたが次回からはもっと数学的な視点に立って暗号について研究してみることにする。

5.参考文献

NHK出版編「暗号」1997.09 ISBN 4−14−407116−2

Copyright (C) Shuichi Inage 1997. Alle Rechte vorbehalten.

E-mail:t9530605@mt.tama.hosei.ac.jp

E-mail:sinage@oocities.com (Postpet)