|

|

<<

Página Anterior

- Próxima

Página >>

Calvinismo,

teologia cristã do reformador da Igreja João

Calvino. Dentre

seus dogmas incluem-se a soberania absoluta de Deus e a doutrina da

justificação por meio da fé.

Para Calvino, não existia o livre arbítrio; ele elaborou também

uma doutrina da predestinação.

A Bíblia constitui a única norma para uma vida de fé. Muitos de

seus princípios tiveram implicações sociais, como o que determina

que a economia e o trabalho penoso fazem parte da virtude moral. No

século XVII, em muitos lugares o calvinismo foi adotado por grupos

protestantes, como o movimento huguenote

na França e o puritanismo

na Inglaterra.

Luteranismo ,

principal denominação protestante, iniciada com o movimento

liderado por Martinho

Lutero, no

século XVI. Tinha como objetivo a reforma da Igreja Cristã do

Ocidente.

Doutrina e práticas

O luteranismo proclama a autoridade definitiva da

Palavra de Deus. A salvação é um presente da graça

soberana e a fé, a única forma para se chegar à salvação.

A Bíblia

é considerada o núcleo fundamental do culto luterano. O

luteranismo também recomenda a consulta aos Livros

Apócrifos do

Antigo Testamento e aceita a autoridade dos três credos ecumênicos

(Apóstolos, Nicéia e Atanásio), contidos no Livro

da Concórdia.

Os sacramentos foram reduzidos ao batismo

e à eucaristia

porque, segundo a interpretação luterana das Escrituras, somente

estes dois foram instituídos por Cristo. Sem alterar demais a

estrutura da missa

medieval, o luteranismo estimulou a participação comunitária no

culto. Ao contrário dos sacerdotes católicos romanos, o clero

luterano pôde contrair matrimônio.

No que se refere à organização e ao governo da

Igreja, as comunidades luteranas européias estão vinculadas a seus

respectivos governos como igrejas oficiais. Nos países

não-europeus, as igrejas são organizações religiosas

voluntárias.

História

A evolução inicial do luteranismo foi influenciada

pelos acontecimentos políticos. O imperador Carlos

V não pôde

impedir o avanço luterano porque estava ameaçado pelos turcos.

Seguiram-se guerras religiosas intermitentes que terminaram com a Paz

de Augsburgo

(1555), onde foi determinado que a religião do governante de um

território, dentro do Sacro Império Romano, deveria ser a mesma de

seus súditos. Desta forma, as igrejas luteranas receberam

autorização oficial para acolher fiéis. Após a Guerra

dos Trinta Anos,

o luteranismo sobreviveu e consolidou-se.

As origens do pietismo

remontam ao final do século XVII quando foi proclamada a conversão

individual, que revitalizou o luteranismo na Alemanha, permitindo

que a Reforma se estendesse a outros países. Durante o século

XVIII, a teologia luterana refletiu-se no racionalismo, exacerbado

pelo Iluminismo. No século XIX, o teólogo alemão Friedrich

Schleiermacher (1769-1834) enfatizou a experiência religiosa

universal e exerceu grande influência sobre os luteranos liberais.

Ao mesmo tempo, o idealismo

— principal movimento da filosofia moderna alemã — teve

profundos efeitos no pensamento teológico luterano. No século XX,

a neo-ortodoxia existencialista

do teólogo calvinista suíço Karl Barth (1886-1968) foi a

influência mais importante na teologia luterana.

Presbiterianismo ,

forma de governo dentro de uma Igreja dos movimentos presbiteriano e

reformada. As Igrejas integradas nesta tradição originaram-se da Reforma

protestante do século XVI.

O governo dos anciãos caracteriza a organização

das Igrejas Presbiteriana e reformada. Sua estrutura mescla

elementos democráticos e hierárquicos. O poder equilibra-se entre

as congregações e os corpos maiores do governo eclesiástico. Cada

congregação é governada por uma sessão ou consistório e está

integrada a um presbitério que coordena suas atividades em uma

área geográfica. Os membros do presbitério são pastores e

anciãos de um conjunto de congregações. A autoridade de nomear

sacerdotes pertence ao presbitério. Os presbíteros pertencem aos

sínodos, unidades geográficas maiores, a uma assembléia ou a um

sínodo geral que representa toda a Igreja.

As raízes do presbiterianismo estão na teologia de

João Calvino

(1509-1564), cujo objetivo era estabelecer uma igreja governada pelo

princípio do Novo Testamento, que fala do dever do ancião.

Calvino, contudo, não insistiu em que o presbiterianismo fosse a

única forma de governo permitida pela Bíblia. Ver também Calvinismo.

Embora a Bíblia seja a autoridade máxima, as

Igrejas prebisterianas também são conhecidas como Igrejas

confessionais por emitirem declarações sobre teologia e práticas

eclesiásticas. O culto presbiteriano permite flexibilidade nas

formas e práticas, mas baseia-se na definição de Calvino sobre as

características da Igreja: a proclamação do Evangelho e a

celebração dos sacramentos.

Jesuítas ,

ordem religiosa da Igreja

Católica,

fundada por santo

Ignácio de Loyola

em 1534 e aprovada pelo papa Paulo III em 1540. Seu objetivo é o de

difundir a fé católica por meio da pregação e do ensino. Desde o

início, a educação foi sua principal atividade. Seus membros

fazem votos de pobreza, castidade e obediência e os professos

acrescentam mais dois: aceitar ir ao lugar escolhido pelo Papa e

renunciar a qualquer ofício eclesiástico que não seja em sua

ordem, a menos que o determine a autoridade da Companhia. A

direção da ordem está nas mãos de um superior geral, que reside

em Roma. Este cargo é vitalício, eleito pela congregação geral

da ordem.

As missões

jesuíticas

obtiveram também muito êxito. O trabalho mais conhecido do Novo

Mundo foi a fundação das reduções

ou comunidades de indígenas, onde ensinavam-se métodos agrícolas

seguindo as tradições autóctones e favorecendo o desenvolvimento

do comércio.

A história da Companhia de Jesus foi marcada por

uma constante oposição a seu trabalho, especialmente nos países

católicos. Em várias ocasiões, a ordem foi expulsa de diferentes

países europeus, até que em 1814 o papa Pio VII a restabeleceu em

todo o mundo.

Missionários, Movimentos ,

grupos e organizações leigos ou religiosos que têm como objetivo

ampliar o número de crentes de sua religião.

O cristianismo,

religião missionária por natureza, foi, em primeiro lugar,

propagado pelos apóstolos.

A igreja primitiva se estendeu rapidamente e, após sua total

institucionalização, as ordens religiosas sistematizavam o

trabalho das missões e aplicavam os ensinamentos da Igreja na

América e no Oriente Próximo.

Após a Reforma,

católicos e protestantes se empenharam em ativos programas de

missões.

A Sociedade Missionária para a Divulgação do

Conhecimento Cristão foi criada na Inglaterra, em 1698, com

objetivo de tornar públicas as diretrizes da comunidade

protestante. Com a mesma finalidade foi criada em 1701, nas

colônias britânicas, a Sociedade para a Promulgação do

Evangelho.

Atualmente, nenhuma religião é mais engajada e

militante na atividade missionária do que o Islã.

A jihad, um dos cinco preceitos islâmicos, prega a guerra

santa a fim de conquistar mais fiéis.

Felipe,

São (século

I), um dos primeiros discípulos de Jesus

Cristo, nascido

em Betsaida. Os três primeiros evangelhos e os Atos dos apóstolos

referem-se a ele como um dos 12 apóstolos. Anteriormente havia sido

seguidor de João

Batista. Segundo

a tradição, morreu crucificado.

Evangelho segundo São Mateus ,

primeiro livro do Novo Testamento.

Os antigos escritores cristãos acreditavam que este

livro era o primeiro dos Evangelhos sinópticos - desta idéia

deriva sua localização no princípio do Novo Testamento - e

atribuíam-no a São Mateus, um dos 12 apóstolos. Sustentavam,

também, que Mateus escreveu o Evangelho

na Palestina, pouco antes da destruição de Jerusalém, em 70 d.C.

Embora ainda exista quem mantenha esta opinião, a maioria dos

especialistas assegura que o Evangelho mais antigo é o de São

Marcos.

Conteúdo

O Evangelho de Mateus estrutura-se em torno de cinco

discursos de Jesus

Cristo.

A narração introdutória, capítulos 1 e 2, traz a

genealogia de Jesus até o patriarca Abraão

e o rei Davi, incluindo uma série de dados sobre o nascimento e

infância de Jesus (Mt.1,18; 2,23).

A primeira narrativa, capítulos 3 e 4, está

dedicada a João Batista, ao batismo e tentação de Jesus e ao

começo de seu ministério público. Em seguida, nos capítulos 5 a

7, vem o Sermão da Montanha (ver Bem-aventuranças.

Neste sermão está incluído o Pai-nosso

(Mt.6,9-13).

A segunda narrativa (Mt.8,1; 9,38) apresenta

exemplos da capacidade de Jesus para curar os enfermos com o poder

da fé. No segundo discurso (Mt.10, 1-42), Jesus ordena a seus 12

discípulos curar e pregar "às ovelhas perdidas da casa de

Israel" (Mt.10,6), assinalando as condições para o

apostolado.

A terceira narrativa, capítulos 11 e 12, relata a

crescente oposição dos fariseus às obras e pregações de Jesus.

A temática do terceiro discurso (Mt.13,1-52) é o reino dos céus.

Este discurso inclui as parábolas do semeador (Mt.13,18-23), da

cizânia (Mt.13,24-30) e do grão de mostarda (Mt.13,31-32).

A quarta narrativa (Mt.13,53; 17,27) começa com a

história da discriminação que sofre Jesus pelos habitantes de sua

cidade (Mt.13,53-58), dá conta da morte de João Batista

(Mt.14,3-12), de uma série de curas milagrosas, de um milagre de

São Pedro, da revelação de natureza e vocação divinas de Jesus

(Mt.16,13-20), do anúncio da Paixão, Ressurreição e

Transfiguração (Mt.17,1-8). O quarto discurso (Mt.17,24-18;35)

refere-se à Igreja e às condições para que ela se viabilize,

assim como ela deverá ser administrada.

A quinta narrativa, capítulos 19 a 22, descreve a

última viagem de Jesus pela Judéia até Jerusalém, incluindo a

entrada na cidade e a expulsão dos vendilhões do Templo. O último

discurso importante divide-se em duas partes. Na primeira (capítulo

23), Jesus critica os fariseus e escribas. Na Segunda, capítulos 24

e 25, Jesus explica aos discípulos os sinais de sua vinda e do fim

do mundo (Mt.24,3). Também lhes fala, nas parábolas da figueira

(Mt.24,32-33), das dez virgens (Mt.25,1-3), dos talentos

(Mt.25,14-30) e sobre a chegada do reino dos céus, descrevendo o

Juízo Final.

A unção de Jesus, a traição de que é objeto, a

última ceia, a agonia e sua prisão no jardim de Getsemani, seu

julgamento, crucificação, morte e sepultura são relatados na

primeira das duas narrativas culminantes, capítulos 26 e 27. A

Ressurreição de Cristo e a ordem aos discípulos para que

transformem todas as pessoas em novos discípulos (Mt.28,19), fazem

parte da última narrativa.

Elementos característicos

A influência de Mateus no cristianismo foi

dominante. Além de sua importância teológica na formulação da

doutrina - importância compartilhada apenas com o Evangelho de São

João, sua versão dos fatos mais célebres (Sermão da Montanha,

Pai Nosso e as histórias da Paixão) é mais conhecida que os

relatos paralelos dos demais Evangelhos.

Evangelho segundo São Marcos ,

segundo livro do Novo Testamento.

Os indícios mais antigos relativos ao autor do hino

de Marcos provêm do historiador da igreja Eusébio de Cesaréia

(século III) que cita Pápias, um escritor ainda mais antigo. Este,

por sua vez, cita uma afirmação relativa ao Evangelho de são

Marcos feita por uma figura mais remota, a quem chama o ‘Presbítero’

(em grego, presbyteros significa ‘mais velho’) "E

costumava dizer o Presbítero: ‘Marcos, ao ser o intérprete de

Pedro, escreveu com exatidão, mas não em ordem, o que recordava

que havia sido dito e feito pelo Senhor’".

Na opinião de Pápias, o citado Marcos era João

Marcos, primo de Barnabé, mencionado em Atos

dos Apóstolos (Heb.,

15;37,39) em várias epístolas de Paulo

- Col 4,10; II Tim, 4,11 e Fil., 24 - e em I Pedro (5,13). No

capítulo 13 de seu Evangelho, Marcos se refere à destruição de

Jerusalém como um acontecimento iminente ou ocorrido recentemente.

Em conseqüência, ainda que os especialistas não saibam se devem

datar o texto pouco antes, ou pouco depois, de 70 d.C.,

é certo que não ele não foi escrito muito distante desta data.

Conteúdo

O Evangelho relata a história do Jesus

adulto: do momento de seu batismo, por João Batista, até sua

crucificação e a mensagem do anjo anunciando sua ressurreição.

Os episódios iniciais, encenados na Judéia, descrevem a atividade

de João Batista, o batismo de Jesus e sua tentação por Satã, no

deserto. Em seguida, o cenário é trasladado para a Galiléia (Mc.1,14)

e, durante a maior parte do Evangelho, o leitor percorre as diversas

regiões do norte de Palestina, especialmente os arredores do mar da

Galiléia onde Jesus prega sobre o reino de Deus e cura os enfermos.

Em seguida, Jesus dirige-se ao sul (Mc.10,1), rumo

à Judéia. Do capítulo 11 até ao final do Evangelho, os

acontecimentos se desenvolvem em Jerusalém e em seus arredores,

onde se desenrolam a prisão, a crucificação e o sepultamento de

Jesus. Quando algumas mulheres dirigem-se à tumba para

encarregar-se do corpo, descobrem que está vazia. Um anjo, então,

ordena-lhes comunicar o fato aos discípulos, mas elas, por temor,

nada falam com ninguém.

Existem duas tradições textuais para a conclusão

do Evangelho. A maioria dos manuscritos gregos têm o "final

longo", encerrados no capítulo 16, versículo 20. Existe uma

versão que acaba no capítulo 16, versículo 8. Entre os

especialistas, a opinião dominante é que a versão mais curta é a

mais antiga. Isto é, Marcos terminou seu Evangelho em 16,8 e um

escriba do século II, considerando que o final era insatisfatório,

baseou-se no Evangelho de Lucas para compor uma conclusão mais

aceitável.

Evangelho segundo São Lucas ,

terceiro livro do Novo Testamento.

A tradição da Igreja, que data este evangelho no

final do século II, atribui sua autoria a "Lucas, o médico

querido" (Col. 4,14), um dos "meus colaboradores" (Fil.

1, 24) mencionado por São Paulo. A mesma tradição também

considera Lucas

o autor de Atos dos Apóstolos que, juntamente com o Evangelho que

leva seu nome, costuma ser considerado uma obra maior nos primeiros

anos do cristianismo. A maioria dos especialistas modernos aceitam

que Lucas é o autor de ambos os livros, embora alguns, — devido

à contradição entre as cartas de Paulo e o que dele se conta em

Atos dos Apóstolos —, duvidem que Lucas e Paulo estivessem

estreitamente associados durante a obra missionária deste último.

Atualmente, acredita-se que o Evangelho de Lucas foi

escrito na década de 70 a 80 d.C.

Conteúdo

O contexto de Lucas é o mesmo do Evangelho de São

Marcos. Mas Lucas ampliou o relato de Marcos através de duas

importantes interpolações (Lc.6,20;8,3; 9;51,18,14).

O Evangelho de Lucas pode ser dividido em seis

seções:

– prólogo (1,1-4)

– relatos do nascimento e infância de Jesus

(1,5-2,52)

– o ministério de Jesus na Galiléia (3,1-9,50)

– a viagem de Jesus à Galiléia e Jerusalém

(9,51-19,48)

– a pregação em Jerusalém (20-21)

– paixão, ressurreição e ascensão de

Jesus(22-24)

O prólogo, onde Lucas expõe suas razões para

escrever o Evangelho e a autoridade para fazê-lo, está dirigido ao

"ilustre Teófilo" (1,3).

A narração de Lucas sobre o nascimento e infância

de Jesus foi a mais importante para dar forma à celebração

cristã do Natal. Desta parte foram retirados os grandes hinos

conhecidos como Magnificat

(1;46,55) e Benedictus (1;68,79).

O relato de Lucas a respeito do ministério de Jesus

na Galiléia é similar, com poucas exceções, ao do Evangelho de

Marcos.

Por outro lado, em Lucas, a descrição da viagem de

Jesus até Jerusalém, atravessando a Samaria

(9,51;19,48) contém informações que não aparecem nem em Marcos,

nem em Mateus. É, sobretudo, esta parte - denominada, por numerosos

especialistas, "seção especial de Lucas" - a que oferece

as qualidades distintivas deste Evangelho.

Para seus relatos acerca do ministério de Jesus em

Jerusalém (Lc. 20-21) e da Paixão e Ressurreição (Lc.22-24),

Lucas volta a recorrer a Marcos, acrescentando à narração apenas

as últimas palavras de Jesus aos discípulos (Lc.22;21,38), suas

palavras a caminho da cruz (Lc.23;28,31), as palavras dos dois

ladrões crucificados (Lc.23;39,43), as aparições de Cristo

ressuscitado no caminho de Emaús e em Jerusalém (Lc.24;13,49) e a

Ascensão de Jesus (Lc.24;50,53).

O Evangelho de Lucas foi escrito para os gentios. O

objetivo declarado do evangelista é a universalidade. Lucas, —

mais que Mateus e Marcos —, tenta situar a pessoa e o ministério

de Jesus dentro do tempo e do mundo.

Lucas,

São (século

I d.C.), no Novo Testamento, amigo de São

Paulo e, ao que

parece, bastante fiel durante o período de encarceramento do

apóstolo. (Rom. 16,21; 1Tim. 4,11). Segundo a tradição

eclesiástica, foi médico e autor do livro Atos

dos apóstolos e

do terceiro evangelho

sinóptico.

Galileu (Galileu Galilei)

(1564-1642), físico e astrônomo italiano que, junto com o

astrônomo alemão Johannes

Kepler, começou

a revolução científica que culminou com a obra do físico inglês

Isaac Newton.

Sua principal contribuição para a astronomia

foi o uso do telescópio para a observação das manchas solares,

vales e montanhas lunares, os quatro satélites maiores de Júpiter

e as fases de Vênus. No campo da física,

descobriu as leis que regem a queda dos corpos e o movimento dos

projéteis. Em seu tratado intitulado Diálogo sobre os sistemas

máximos (1632), defendeu a teoria de Copérnico, segundo a qual

a Terra gira ao redor do Sol. Galileu foi chamado a Roma pela Inquisição,

que o acusava de "suspeita grave de heresia ". Finalmente,

foi obrigado a abjurar em 1633 e condenado à prisão perpétua,

pena que foi diminuída para prisão domiciliar.

A última obra de Galileu, Discursos e

demonstrações matemáticas sobre duas novas ciências,

publicada em Leiden em 1638, revisa e aprimora seus primeiros

estudos sobre o movimento e os princípios da mecânica em geral.

Este livro abriu o caminho que levou Newton a formular a lei da gravitação

universal.

Galileu simboliza a defesa da investigação

científica sem interferências filosóficas e teológicas. O Papa João

Paulo II abriu em

1979 uma investigação sobre a condenação eclesiástica do

astrônomo e em outubro de 1992 foi reconhecido o erro do Vaticano.

Joana d'Arc

(1412-1431), chamada a ‘Donzela de Orléans’, heroína nacional

e santa padroeira da França. Uniu a nação em um momento crítico

e deu um rumo decisivo à guerra

dos Cem Anos em

favor da França.

Em plena guerra dos Cem Anos, Joana convenceu Carlos

VII de que tinha

a missão divina de salvar a França. Desse modo, ela foi posta à

frente de tropas, com as quais conduziu o exército francês a uma

vitória decisiva sobre os ingleses em Patay.

No ano 1430, dirigiu uma operação militar contra

os ingleses em Compiègne, perto de Paris, onde foi capturada e

levada perante um tribunal eclesiástico, em Ruán, que a julgou por

heresia e bruxaria; em 30 de maio de 1431, ela foi enviada à

fogueira na praça do Mercado Velho.

Vinte e cinco anos depois de sua morte, a Igreja

revisou seu caso e a declarou inocente. Foi canonizada em 1920 pelo

papa Benedito XV.

Crucificação ,

modalidade de execução que consiste em atar ou pregar a vítima

numa cruz. Foi uma forma usual de pena de morte do século VI a.C.

até IV d.C., principalmente entre os persas, egípcios,

cartagineses e romanos. Os romanos a utilizavam para executar

escravos e criminosos, mas nunca a aplicavam em seus próprios

cidadãos. Esta prática foi abolida por Constantino I, em 337, por

respeito a Jesus

Cristo, que

morreu na cruz e se converteu no símbolo maior do cristianismo.

A crucificação de Cristo é relatada no Novo

Testamento pelos quatro evangelistas (Mat. 27,33-44; Mc. 15,22-32;

Lc. 23,33-43; Jo. 19,17-30).

Via-crúcis,

série de 14 cruzes que relembram os fatos da Paixão de Cristo e

suas conseqüências imediatas. A Via-crúcis completa é, de fato,

um modelo da via dolorosa, rota pela qual Cristo foi conduzido ao Calvário.

As estações da cruz têm considerável importância como

exercício devocional na Igreja

católica; o

devoto medita e reza em cada uma delas.

Calvário ,

colina nos arredores da antiga Jerusalém, onde teve lugar a crucificação

de Jesus Cristo. Designa

também a representação das cenas da paixão e morte de Jesus

Cristo na cruz

E Deus fez a Luz (Teoria do Big-Bang)

Cosmologia ,

estudo do Universo em seu conjunto, incluindo teorias sobre sua

origem, evolução, estrutura em grande escala e seu futuro. O

estudo mais específico da origem do Universo e de seus sistemas

astronômicos, como o Sistema

Solar, é chamado

de cosmogonia.

As primeiras teorias cosmológicas importantes

devem-se ao astrônomo grego Ptolomeu,

e a Nicolau

Copérnico, que

propôs em 1543 um sistema em que os planetas giravam em órbitas

circulares ao redor do Sol. Tal sistema foi modificado pelo sistema

de órbitas elípticas descrito por Johannes

Kepler.

Em 1917 o astrônomo holandês Willen de Sitter

desenvolveu um modelo não estático do Universo.Em 1922 esse modelo

foi adotado pelo matemático russo Alexander Friedmann e em 1927

pelo sacerdote belga Georges Lemaitre, que introduziu a idéia do

núcleo primordial. Lemaitre afirmava que as galáxias são

fragmentos proporcionados pela explosão desse núcleo, dando como

resultado a expansão do Universo. Esse foi o começo da teoria da

Grande Explosão (Big Bang) para explicar a origem do Universo,

modificada em 1948 pelo físico russo naturalizado americano George

Gamow.

Gamow disse que o Universo se criou numa gigantesca

explosão e que os diversos elementos que hoje se observam foram

produzidos durante os primeiros minutos depois dessa Grande

Explosão (Big Bang), quando a densidade e a temperatura

extremamente alta fundiram partículas subatômicas,

transformando-as nos elementos químicos. Por causa de sua

elevadíssima densidade, a matéria existente nos primeiros momentos

do Universo expandiu-se rapidamente.

Ao expandir-se, o hélio e o hidrogênio esfriaram e

se condensaram em estrelas e galáxias.

Um dos problemas não resolvidos no modelo do

Universo em expansão é saber se o Universo é aberto ou fechado

(isto é, se se expandirá indefinidamente ou se voltará a se

contrair).

Sistema solar, sistema formado pelo Sol,

nove planetas e

seus satélites, asteróides,

cometas e

meteoritos, além de poeira e gás interplanetário. Supõe-se que a

fronteira entre o Sistema Solar e o espaço interestelar, chamada de

heliopausa, esteja a 100 unidades astronômicas (uma UA equivale a

150 milhões de quilômetros)

Os planetas se dividem em dois grupos: os planetas

interiores (Mercúrio,

Vênus, Terra

e Marte) e os

planetas exteriores (Júpiter,

Saturno, Urano,

Netuno e Plutão).

Os interiores são pequenos e se compõem sobretudo de rocha e

ferro. Os exteriores (exceto Plutão) são os maiores e se compõem

principalmente de hidrogênio, gelo e hélio.

Outros componentes do Sistema Solar são os asteróides.

Os corpos menores que giram ao redor do Sol se chamam meteoróides

(ver Meteoros

e Meteoritos).

Parte da poeira planetária pode também vir dos cometas.

Movimento dos planetas e de seus satélites.

Se fosse possível olhar o Sistema Solar por cima do

pólo norte da Terra, veríamos que os planetas se movem ao redor do

Sol na direção contrária ao movimento dos ponteiros do relógio.

Todos os planetas, exceto Vênus e Urano, giram sobre seu eixo na

mesma direção. Todo o sistema é bastante plano; só as órbitas

de Mercúrio e Plutão são inclinadas. A de Plutão é tão

inclinada que tem momentos que se aproxima mais do Sol que Netuno.

Tanto Júpiter como Saturno e Netuno têm um ou mais

satélites que se movem a seu redor em órbitas retrógradas (no

sentido dos ponteiros do relógio). Os cometas mostram órbitas

elípticas ao redor do Sol.

Teorias sobre a origem

Apesar de suas diferenças, os membros do Sistema

Solar parecem ter se originado ao mesmo tempo. As teorias atuais

sobre a origem do Sistema Solar associam sua formação com a do

Sol, ocorrida há 4 bilhões e 700 milhões de anos. A

fragmentação e o colapso gravitacional de uma nuvem interestelar

de gás e poeira, provocados pela explosão de uma supernova

próxima, podem ter conduzido à formação da nebulosa solar

inicial. O Sol teria, então, se formado na região central, mais

densa.

Nova e supernova, duas classes de fenômenos

explosivos que ocorrem em algumas estrelas.

Uma nova é uma estrela que aumenta muito seu brilho de forma

repentina e depois enfraquece lentamente, mas pode continuar

existindo durante certo tempo. Uma supernova exibe o mesmo tipo de

comportamento, mas a explosão destrói ou altera de forma profunda

a estrela. As supernovas são muito mais raras que as novas, que se

observam com bastante freqüência nas fotografias do céu.

Estrela, grande corpo celeste composto de gases

quentes que emite radiação

eletromagnética, em especial a luz, como resultado das

reações que ocorrem em seu interior.

Com exceção do Sol,

as estrelas parecem estar fixas, mantendo a mesma forma no céu ano

após ano. Na realidade estão em movimento rápido, mas a

distâncias tão grandes que sua mudança relativa de posição só

é percebida através dos séculos.

Calcula-se que o número de estrelas visíveis da

Terra a olho nu é de cerca de 8.000, das quais 4.000 estão no

hemisfério norte do céu e 4.000 no hemisfério sul. Em qualquer

momento durante a noite, em ambos hemisférios só são visíveis

2.000 estrelas. As demais se ocultam na neblina atmosférica,

sobretudo próximo ao horizonte, e na luz pálida do céu.

Os astrônomos calculam em centenas de milhões o

número de estrelas da Via

Láctea, a galáxia

a que pertence o Sol. A Via Láctea é apenas uma das milhares de

galáxias visíveis pelos potentes telescópios modernos. As

estrelas visíveis individualmente no céu são as que estão mais

próximas do Sistema

Solar na Via Láctea. A mais próxima de nosso Sistema Solar

é a Próxima do Centauro, uma das componentes da estrela tripla Alfa

do Centauro.

As estrelas se compõem sobretudo de hidrogênio

e hélio, com quantidades variáveis de elementos mais pesados. As

maiores que se conhecem são supergigantes com diâmetros 400 vezes

maiores que o do Sol. Já as estrelas conhecidas como anãs-brancas

podem ter diâmetros de apenas um centésimo do diâmetro do Sol.

Mais da metade das estrelas do firmamento são membros de sistemas

de duas estrelas (binárias) ou de sistemas múltiplos. Algumas

estrelas duplas próximas aparecem separadas quando são observadas

através de telescópios. A maioria é detectada como dupla só por

meio de espectroscópicos.

É provável que todas as estrelas, incluindo o Sol,

variem ligeiramente de brilho com certa periodicidade. Essas

variações apenas são mensuráveis. No entanto, algumas estrelas

mudam muito de brilho e são denominadas estrelas variáveis. As

mais espetaculares são as novas

e supernovas.

Muitas estrelas variáveis mudam seu brilho porque

oscilam, isto é, se expandem ou se contraem, como um balão. As

variações são de interesse extraordinário porque só se produzem

por alguma peculiaridade de sua estrutura interna, a qual se

desenvolve com o tempo. As estrelas variáveis podem, assim, conter

informações sobre a evolução estelar.

Com os radiostelescópios tem sido possível

descobrir numerosas fontes distantes de radiopulsos, qualificadas

como pulsares. Os indícios sugerem que os pulsares são estrelas de

nêutrons que giram e tem diâmetros de cerca de 16 km. Sua

densidade é tão grande que se uma pluma fosse feita de um material

semelhante teria uma massa de 91.000 toneladas.

Galáxia, grande conjunto de bilhões de estrelas,

todas interagindo gravitacionalmente e orbitando ao redor de um

centro comum. Todas as estrelas visíveis a olho nu (numa faixa

esbranquiçada do céu) na superfície terrestre pertencem à Via

Láctea. O Sol é apenas uma das estrelas dessa galáxia.

Além de estrelas e planetas, as galáxias contêm cúmulos ou

aglomerados estelares hidrogênio

atômico, hidrogênio molecular, moléculas

compostas de hidrogênio, nitrogênio, carbono e silício, entre

outros elementos, além de raios

cósmicos.

OBS.:

a CADA ponto luminoso que se vê na ilustração acima, é

simplesmente uma Galáxia com bilhões de estrelas e planetas

no seu interior. Calcula-se que em cada Galáxia exista mais de dez

bilhões (10.000.000.000) de sistemas solares como o nosso,

ou seja, numa Galáxia poderia existir mais de cem bilhões de

planetas (100.000.000.000). Somente em uma Galáxia. Pois, no

Universo existe mais de duzentos bilhões (200.000.000.000) de

Galáxias até no momento, computado pelos maiores e melhores

telescópios, como o Hubble. Imagine quantas formas de vidas

existiriam neste Universo com bilhões ou trilhões de planetas e

estrelas. Será que ainda muitos Ateus duvidariam da existência de

uma Poderosíssima Força, que chamamos, DEUS.

A única FORÇA CRIADORA deste INFINITO Universo.

Classificação das galáxias

As galáxias apresentam uma grande variedade de

formas. Algumas têm um perfil globular completo com um núcleo

brilhante. Essas galáxias, chamadas elípticas, contêm uma grande

população de estrelas velhas normalmente com pouco gás ou poeira

e algumas estrelas de formação recente. As galáxias elípticas

têm uma grande variedade de tamanhos, desde gigantes a anãs.

Ao contrário, as galáxias espirais têm a forma de

discos achatados e contêm apenas algumas estrelas velhas e uma

grande população de estrelas jovens, além de bastante gás,

poeira e nuvens moleculares, isto é, o lugar de nascimento das

estrelas.

Outras galáxias em forma de disco se denominam

irregulares. Essas galáxias têm também grandes quantidades de

gás, poeira e estrelas jovens, mas sua disposição não é em

forma de espiral.

Os quasares

são objetos que parecem estelares, mas seu grande deslocamento para

o vermelho indica que são objetos situados a grandes distancias.

Muitos astrônomos acreditam que os quasares são galáxias ativas

cujos núcleos contêm gigantescos buracos negros.

Distribuição das galáxias

As galáxias costumam formar agrupamentos de tamanho

pequeno e médio, que por sua vez formam grandes cúmulos ou

aglomerados de galáxias. Nossa galáxia pertence a um pequeno

agrupamento de aproximadamente 20 galáxias, que os astrônomos

chamam de Grupo Local. A Via Láctea e a galáxia de Andrômeda

são os dois membros maiores, com 100 bilhões a 200 bilhões de

estrelas cada uma. As Nuvens

de Magalhães são as duas galáxias mais próximas da Via

Láctea. Visíveis a olho nu, foram descobertas pelo navegador Fernão

de Magalhães na sua viagem de circunavegação.

Via Láctea, também chamada apenas a Galáxia,

agrupamento de estrelas com formato de disco, que inclui o Sol

e seu Sistema Solar.

Estende-se pelas constelações de Perseu,

Cassiopéia e Cefeu.

Para um observador colocado na Terra, aparece como

uma faixa fracamente luminosa que se observa à noite estendendo-se

pelo céu. A aparência difusa dessa faixa é o resultado da

combinação da luz das estrelas

demasiadamente próximas para serem distinguidas separadamente à

vista desarmada.

É uma grande galáxia em espiral, com vários

braços espiralados que se enroscam ao redor de um núcleo central.

A Via Láctea gira ao redor de um eixo que une os pólos galáticos.

Observada do pólo norte galático, a rotação da Via Láctea se

faz no sentido dos ponteiros do relógio, arrastando os braços da

espiral.

Sol, a estrela que, por efeito gravitacional de

sua massa, domina o sistema planetário que inclui a Terra. Mediante

a radiação de sua energia eletromagnética, comporta toda a

energia que mantém a vida na Terra, porque todo o alimento e

combustível procede em última instância das plantas que utilizam

a energia da luz do Sol. Ver Fotossíntese;

Energia solar.

Por causa de sua proximidade com a Terra e por ser

uma estrela típica, o Sol é um recurso extraordinário para o

estudo dos fenômenos estelares. Não se estudou nenhuma outra

estrela com tanto detalhe.

Composição e estrutura

A quantidade total de energia emitida pelo Sol em

forma de radiação é constante. Como a maioria das estrelas, o Sol

se compõe sobretudo de hidrogênio

(71%). Também contém hélio

(27%) e outros elementos mais pesados (2%). Próximo do centro do

Sol, a temperatura

é de quase 16.000.000°K e a densidade é 150 vezes a da

água. Sob essas condições, os núcleos dos átomos de hidrogênio

atuam entre si, fazendo a fusão nuclear (ver Energia

nuclear).

O Sol apresenta uma superfície visível chamada

fotosfera, uma atmosfera saturada de gases quentes com uma

temperatura de 6.000°K. A cromosfera, que se estende por milhares

de quilômetros acima da fotosfera, tem uma temperatura em torno dos

30.000°K. Sobre ela fica a coroa, mais difusa, que vai até o

limite interplanetário e tem uma temperatura de 1.000.000°K. O

material lançado pela coroa forma uma corrente de partículas

chamada de vento solar.

As áreas mais frias da fotosfera, que no Sol se

chamam manchas solares, provavelmente existem em outras estrelas. George

Ellery Hale descobriu em 1908 que as manchas solares

apresentam fortes campos magnéticos. O ciclo de manchas, em que a

quantidade varia de menos a mais e volta a diminuir ao cabo de uns

11 anos, é conhecido pelo menos desde o início do século XVIII.

Evolução solar

O passado e o futuro do Sol foram deduzidos dos modelos teóricos

de estrutura das estrelas. Durante seus primeiros 50 milhões de

anos, o Sol se contraiu até chegar ao tamanho atual. A energia

liberada pelo gás aquecia o interior e quando o centro ficou

suficientemente quente, a contração parou e começou a combustão

nuclear do hidrogênio em hélio. O Sol tem estado nesta etapa de

sua vida durante os últimos 4 bilhões e 500 milhões de anos.

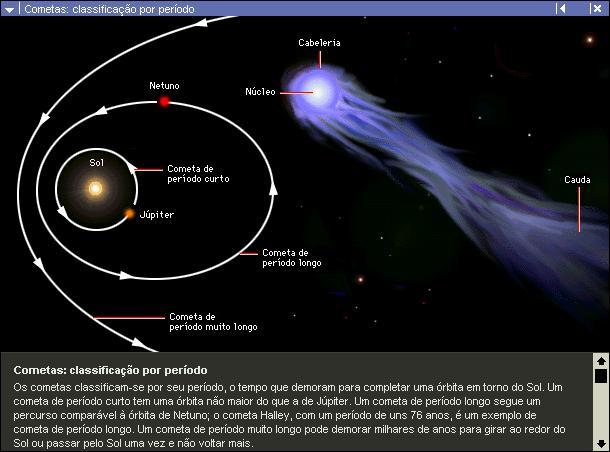

Cometa (astronomia) (em latim stella cometa,

"estrela com cabeleira"), corpo celeste de aspecto

nebuloso que gira ao redor do Sol. Caracteriza-se por apresentar uma

cauda comprida e luminosa que só se produz quando o cometa está

nas proximidades do Sol.

O aparecimento de grandes cometas era considerado um

fenômeno atmosférico até 1577, quando o astrônomo dinamarquês Tycho

Brahe demonstrou que eram corpos celestes. No século XVII o

cientista inglês Isaac

Newton demonstrou que os movimentos dos cometas estão

sujeitos às mesmas leis que controlam os planetas.

Ainda que não se tenha aceitado de todo nenhuma

teoria detalhada de sua origem, muitos astrônomos acreditam que os

cometas surgiram nos primeiros dias do Sistema Solar, em sua parte

exterior, mais fria, a partir da matéria planetária residual.

As pessoas superticiosas consideraram durante muito

tempo que os cometas eram o presságio de calamidades ou

acontecimentos importantes. O aparecimento de um cometa despertava

também o temor de uma colisão com a Terra. Alguns cientistas

sugeriram que devem ter ocorrido colisões no passado, as quais

podem ter trazido um efeito climático que teria resultado na

extinção dos dinossauros.

Composição

Um cometa consta de um núcleo claro, de gelo e

rocha, rodeado de uma atmosfera nebulosa chamada cabeleira ou coma.

À medida que um cometa se aproxima do Sol, a alta

temperatura solar provoca a sublimação (transição da fase

sólida para o vapor) do gelo, fazendo com que o cometa brilhe

intensamente. A cauda também se torna brilhante nas proximidades do

Sol e pode estender-se por dezenas ou centenas de milhões de

quilômetros. À medida que um cometa se afasta do Sol perde menos

gás e poeira, e a cauda desaparece.

João Evangelista, São (falecido

101 d.C.), um dos 12 apóstolos

no Novo Testamento. Participou da organização da primeira Igreja

na Palestina. Acredita-se que escreveu o Apocalipse,

ou Livro da Revelação, em Patos, onde, segundo a tradição, teria

se refugiado durante as perseguições romanas. De lá, seguiu para

Êfeso, onde redigiu três cartas e o quarto Evangelho.

Apocalipse, último livro do Novo Testamento,

rico em alegorias e sujeito a numerosas interpretações legítimas.

Em certas oportunidades, a obra é denominada Revelação.

O autor chama a si mesmo de João, e a tradição

eclesiástica mantém que se trata de São

João Evangelista. Entretanto, muitos especialistas se sentem

mais inclinados a atribuir o texto a algum outro destacado e

primitivo cristão. A opinião geral é de que foi escrito na ilha

de Patmos. Ali, talvez durante o reinado do imperador romano

Vespasiano (69-79 d.C.) — ainda que, com maior probabilidade,

tenha sido escrito durante o reinado do imperador Domiciano —, o

autor ouviu "uma grande voz, como de trombeta",

dizendo-lhe "o que vês, escreve-o em um livro e envia-o às

sete Igrejas: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes,

Filadélfia e Laodicéia" (1,10-11).

O Apocalipse foi escrito para preparar os cristãos

ante a última intervenção de Deus nos assuntos humanos. A Igreja

primitiva acreditava que este acontecimento não tardaria a chegar.

Quando se produzisse, começaria uma nova era no mundo, aquela em

que Cristo e a Igreja seriam triunfantes. Entretanto, antes,

agravariam-se e intensificariam-se os males e terrores da ordem

mundial existente. O autor do Apocalipse interpretou a piora das

condições dos cristãos no império romano de Domiciano como um

sinal do começo deste período catastrófico. Tudo indica que o

autor escreveu, sobretudo, para encorajar os cristãos a resistirem

durante essa aterradora crise final, na confiante esperança do

advento de uma iminente era justa para a eternidade.

Em nossos dias, o Apocalipse é muito apreciado pela

sua magnífica qualidade literária, por sua descrição de uma

crise histórica do cristianismo, por sua sublime dramatização da

luta contra o mal e por suas visões de Deus e sua última

redenção eterna aos justos.

Evangelho segundo São João, quarto livro do

Novo Testamento. A tradição eclesiástica, da segunda metade do

século II, sustenta que foi escrito por São

João Evangelista e publicado no final do século I, talvez

na antiga cidade grega de Éfeso.

A mesma tradição diz que este foi o último dos Evangelhos,

opinião compartilhada pelos estudiosos modernos. Esta é a razão

pela qual aparece no cânone do Novo Testamento após os três

evangelhos sinópticos (Mateus, Marcos e Lucas) que, entre si,

compartilham pontos de vista e temáticas comuns.

Os especialistas mais liberais situam João na

última década do século I, ou na primeira do século II.

Tratamento do evangelho

O Evangelho de João divide-se em quatro seções

diferenciadas. A primeira (capítulo 1, versículos de 1 a 18) é um

breve prólogo sobre a natureza de Jesus Cristo como encarnação da

Palavra ou Verbo (capítulo 1, versículos 1, 2 e 14) - o Logos.

Logos significa razão e, na antiga filosofia grega,

representa o princípio reitor do Universo. Designa, ainda, uma

doutrina cristã que explica Deus como o agente divino manifestado

na criação, ordenação e salvação do mundo.

A segunda seção (capítulo 1, versículos 11 e 19

a 57) - ou, segundo a divisão de outros especialistas, capítulo

12, versículos 19 a 50 - apresenta o testemunho de que Jesus é o

verdadeiro Messias. Cristo, em outras palavras, é o Logos

encarnado. Este testemunho é prestado por João Batista e pelos

primeiros discípulos. Mas se expressa, sobretudo, através dos

milagres de Jesus que, assim, "manifestou sua glória"

(capítulo 2, versículo 11). Estes milagres são a transformação

da água em vinho em Canaã (Jo.2,1-11), a cura do filho de um

funcionário real (Jo.4,46-54), a cura de um homem que estava há 38

anos enfermo (Jo.5,1-9), a multiplicação dos pães e dos peixes (Jo.6,1-15)

— este, o único milagre registrado nos quatro Evangelhos —, a

cura de um homem cego de nascimento (Jo.9,1-7) e a ressurreição de

Lázaro, amigo de Jesus (Jo.11,1-46). Alguns exegetas consideram que

a aparição de Jesus caminhando sobre as águas (Jo.6,16-21) é

também um milagre, embora existam os que duvidem que este fenômeno

deva ser considerado como tal. Outros estudiosos enumeram a morte e

ressurreição de Jesus como fatos milagrosos (capítulo 19,

versículo 30).

Teólogos afirmam que a terceira seção do

evangelho de João começa com as últimas viagens de Jesus a

Betânia e a Jerusalém. Estas viagens marcaram o final do

ministério público de Cristo (capítulo 12). De acordo com os

teólogos, esta parte compreende a paixão e ressurreição de Jesus

(capítulos 12 a 20). Outros especialistas - seguindo a doutrina do Logos,

definida no prólogo -, sustentam que o tema fundamental da terceira

seção é o regresso do Filho encarnado ao Pai. Por estas

opiniões, a terceira seção começaria, então, no capítulo 13

(onde se conclui a peregrinação de Cristo) e iria até o capítulo

20. Seja qual for a estrutura escolhida, esta seção inclui o

relato da última ceia, o último discurso e oração de Cristo. Os

parágrafos narrativos descrevem o drama da traição, prisão,

julgamento, crucificação e sepultamento de Jesus e o testemunho

pessoal do sepulcro vazio e das aparições de Cristo ressuscitado

ante Maria Magdalena, os discípulos e o incrédulo Tomé.

A quarta seção de João (capítulo 21) é um

apêndice ou epílogo. Nele, Cristo ressuscitado aparece, pela

terceira vez, ante seus discípulos e ordena a Pedro:

"apascenta meus cordeiros" e "minhas ovelhas",

também prediz o martírio do apóstolo e fala sobre um discípulo a

quem ama. Este discípulo se identifica como o próprio autor do

Evangelho (capítulo 21, versículo 24).

Hinduísmo, religião originária da Índia e praticada pela

maioria de seus habitantes até os dias atuais. O hinduísmo é uma das maiores

e mais importantes religiões do mundo, não somente pelo seu número de adeptos

(estimados em mais de 700 milhões) mas, também, pela influência que, ao longo

da história, tem exercido sobre muitas outras religiões. Inciadas em torno de

1500 a.C, as leis do hinduísmo definem-se mais pelas ações das pessoas

do que por seus pensamentos. Em conseqüência, entre os hindus encontra-se

maior uniformidade nas ações do que nas crenças. Muitos hindus veneram Shiva,

Vishnu ou a Deusa Devi,

além de centenas de outras divindades menores. Existem práticas que são

observadas por quase todos, entre elas, reverenciar a brâmane

(casta) e as vacas (consideradas animais sagrados), a proibição de comer

carne, casar-se somente com um membro da mesma casta (jati) na esperança

de ter um filho homem.

Textos

Para todos os hindus a suprema autoridade são os quatro Vedas.

O mais antigo é o Rig-Veda, escrito em sânscrito

arcaico entre 1300 e 1000 a.C. Ao Rig-Veda foram agregados outros

dois: o Yajur-Veda (livro do sacrifício) e o Sama-Veda, de hinos.

Um quarto livro, o Atharva-Veda, uma coleção de palavras mágicas, foi

incluído em torno de 900 a.C. Nesta mesma época, também foram escritos

os Brahmanas e, no início de 600 a.C., os Upanishad.

As duas obras épicas sânscritas mais importantes são o Mahabharata

e o Ramayana. No

primeiro, relata-se a guerra entre os irmãos Pândavas liderados por seu primo Krishna

(deus) contra os também primos Káuravas. O segundo conta a viagem feita por Rama

para resgatar sua esposa Sita.

Filosofia

Os hindus acreditam que o universo é uma grande esfera dentro

da qual existem céus concêntricos, infernos, oceanos, continentes e que a

Índia é o centro desta esfera. A vida humana é cíclica: depois de morrer, a

alma deixa o corpo e renasce em outra pessoa, animal, vegetal ou mineral. A

qualidade da reencarnação vem determinada pelo carma.

Os hindus dividem-se em dois grupos: os que buscam as

recompensas sagradas e profanas (saúde, dinheiro, filhos e uma boa

reencarnação) e aqueles que procuram se libertar deste mundo. Muitos esforços

foram feitos para conciliar estas duas correntes.

Culto e rituais

Em cerimônias públicas e particulares, todos os deuses são

adorados. Devido às bases sociais do hinduísmo, as festas mais importantes

são as dos rituais de passagem: nascimento e primeiro alimento sólido,

matrimônio, benção para as grávidas, morte e oferendas anuais aos

antepassados mortos.

Dentro do ritual diário dos hindus são feitas oferendas (puja)

de frutas e flores perante um altar dentro de casa. Muitos povoados e cidades

possuem templos, muitas vezes considerados centros culturais, onde os sacerdotes

celebram cultos durante o dia. Existem milhares de templos locais que se resumem

numa pequena construção de pedra. Além disto, a Índia conta com inúmeros

templos grandes e, até mesmo, algumas cidades-templo. Vários lugares sagrados

ou santuários — como o de Rishikesh, no Himalaia, ou o de Benares, no

Ganges — são objeto de peregrinação de fiéis de todas as regiões da

Índia.

História

As crenças e práticas religiosas básicas do hinduísmo não

são compreendidas fora de seu contexto histórico. Apesar de ser impossível

situar os primeiros textos e eventos, traça-se seu desenvolvimento cronológico

com muita clareza.

No vale do rio Indo cresceu, em torno de 2000 a.C., uma

próspera civilização. Em 1500 a.C., quando as tribos arianas invadiram a

Índia, esta civilização entrou em decadência. Ver também Civilização

do vale do Indo.

Ao se fixarem no Punjab, os arianos traziam seu panteão de

divindades indo-européias. Os deuses do panteão védico sobreviveram no

hinduísmo tardio, mas já não eram objetos de culto. Em 900 a.C., os

arianos ocuparam o rico vale do rio Ganges, onde desenvolveram uma civilização

e um sistema social sofisticado. Durante o século VI a.C., o budismo

começou a infiltrar-se na Índia e, ao longo do milênio, interagiu com o

hinduísmo.

Aproximadamente entre 200 a.C. e 500 d.C., a Índia

foi invadida por grupos provenientes do norte e iniciou-se um período de

mudanças e definições para o hinduísmo. Durante esta época foram

concluídas as obras épicas Dharmashastras e Dharmasutras. No

império Gupta (entre 320 e 480 d.C.), quando grande parte do norte

da Índia esteve subjugada a um único poder, o hinduísmo clássico encontrou

sua máxima expressão: codificaram-se as leis sagradas, iniciou-se a

construção dos grandes templos e preservaram-se os mitos e rituais nos Puranas.

Durante o período seguinte ao da dinastia Gupta, surgiu um hinduísmo

menos rígido e mais eclético, formado por seitas dissidentes. Muitas das

seitas surgidas entre 800 e 1800 são movimentos que ainda perduram na Índia.

Durante o século XIX realizaram-se importantes reformas sob o

auspício de Ramakrishna, Vivekananda e das seitas de Arya Samaj e de Brahmo

Samaj. Estes movimentos procuraram conciliar o hinduísmo tradicional

com as reformas sociais e políticas. Do mesmo modo, os líderes nacionalistas

Sri Aurobindo Ghose e Mahatma Gandhi

procuraram extrair do hinduísmo todos os elementos que melhor servissem para

enfatizar seus propósitos políticos e sociais.

Atualmente, muitos autoproclamados mestres dos ensinamentos

religiosos da Índia emigraram para a Europa e Estados Unidos. O hinduísmo —

religião que ajudou a Índia a se sustentar por séculos, apesar da invasão

estrangeira e dos problemas internos — continua a desempenhar importante

função, proporcionando significado às vidas dos hindus de hoje.

Encarnação, adoção de uma forma terrestre por um

deus. Em tempos primitivos, sacerdotes e reis eram com freqüência considerados

encarnações divinas. No cristianismo,

a encarnação ou união da natureza divina com a natureza humana, na pessoa de Jesus

Cristo, é a doutrina central. Participando completamente do divino e do

humano (exceto no pecado), ele é considerado a personificação de Deus.

Reencarnação - (Transmigração), trânsito da alma

a um novo corpo ou forma de ser. Este conceito também se conhece como

encarnação.

Os antigos egípcios acreditavam na transmigração das almas,

assim como os gregos Pitágoras

e Platão. Esta idéia nunca

foi adotada pelo judaísmo e cristianismo ortodoxo.

Na filosofia e no pensamento ortodoxo oriental, esta crença

não se relaciona com a antiga religião dos conquistadores arianos. Aparece, na

Índia, pela primeira vez de forma doutrinal nas compilações filosóficas e

religiosas dos Upanishad. A partir de então, Samsara

(termo sânscrito para transmigração) tem sido um dos principais dogmas das

principais religiões orientais: hinduísmo,

budismo e jainismo.

Jainismo, uma das mais importantes religiões da Índia. Foi

fundada por Vardhamana Jnatiputra ou Nataputta Mahavira, entre 599 e

527 a.C. e assemelha-se muito ao budismo.

Rejeitam a origem divina, a autoridade dos veda

e veneram os santos que oferecem a salvação. Admitem a existência, como

instituição, das castas e praticam um grupo de 16 ritos essenciais.

Para o jainismo é fundamental a doutrina das duas eternidades,

conhecidas como jiva (alma vivente: a que desfruta) e ajiva (objeto sem vida: a

que desfrutou). Por outro lado, crêem que os atos da mente e do corpo produzem

um carma sutil, pequenas partículas de matéria que se transformam em

escravidão, devendo renunciar à violência para evitar o sofrimento na vida.

Esses princípios são comuns para todos, mas existem diferenças em relação

às obrigações religiosas entre os membros das ordens monástica (yatis) e os

laicos (sravakas). Os yatis devem guardar a observância de cinco votos: não

infligir dano, sinceridade, não roubar, abstinência sexual e negar-se a

aceitar presentes desnecessários.

Vedas (em sânscrito "conhecimento"), os escritos

sagrados mais antigos do hinduísmo

ou cada um dos livros que formam o conjunto. Estes escritos literários antigos

consistem de quatro conjuntos de hinos, incluindo formulações poéticas e

fórmulas cerimoniais. São conhecidas como Rig-Veda, Sama-Veda, Yajur-Veda

e Atharva-Veda. Também são chamadas de as samhitas (que

significa "coleção").

As quatro coleções de vedas foram compostas em védico, uma

forma antiga do sânscrito. Acredita-se que as passagens mais antigas foram

escritas por estudiosos procedentes, em sua maioria, dos arianos que invadiram a

Índia entre os anos 1300 e

1000 a.C. No entanto, as coleções de vedas, tal como as conhecemos hoje,

datam, provavelmente, do século III a.C. Antes de serem escritas, sábios

chamados rishi as transmitiram oralmente, transformando-as e

elaborando-as durante este processo. Desta maneira, preservaram grande parte do

material ariano original e da cultura dravidiana da Índia, distinguidas,

claramente, no texto.

As três primeiras samhitas consistem num apanhado de

instruções para condução de rituais do período védico, oficiadas por três

tipos de sacerdotes que comandavam as cerimônias de sacrifícios. Rig-Veda

contém mais de mil hinos (em sânscrito, rig), compostos em várias

métricas poéticas e ordenados em dez livros. Sama-Veda revela passagens

em verso tomados, em sua maioria, do Rig-Veda. Yajur-Veda são

duas revisões compostas parte em verso e parte em prosa com o mesmo material,

ordenado de forma diferente. Também contém fórmulas para os sacrifícios (em

sânscrito, yaja significa "sacrifício").

Já Atharva-Veda parte do qual a tradição atribui a um rishi

chamado Atharvan, é composto por uma ampla variedade de hinos, encantamentos e

palavras mágicas.

Samsara, conceito fundamental da doutrina da

reencarnação no hinduísmo

e no budismo. Designa o ciclo

de vidas, mortes e renascimentos que cada ser sensível experimenta como

conseqüência de seu carma.

Todas as almas viajam por essa roda indefinida. Tanto o hinduísmo como o

budismo se esforçam para transcender este processo mediante a liberação

definitiva que supõe o aceso ao nirvana.

Pitágoras (c. 582-c. 500 a.C.), filósofo e

matemático grego. Suas doutrinas influenciaram Platão.

Até o ano 530 a.C., Pitágoras viveu em Crotona, uma colônia grega ao sul

da Itália, onde fundou um movimento com propósitos religiosos, políticos e

filosóficos, conhecido como pitagorismo. Sua filosofia só é conhecida

através da obra de seus discípulos.

Os pitagóricos aconselhavam obediência, silêncio,

abstinência de alimentos, simplicidade no vestir e nas posses e o hábito da

auto-análise. Acreditavam na imortalidade e na transmigração

da alma.

Entre as amplas investigações matemáticas realizadas pelos

pitagóricos destacam-se os estudos dos números pares e ímpares, dos números

primos e dos quadrados. Através destes estudos, foi estabelecido uma base

científica para a matemática.

Em geometria, a grande

descoberta da escola foi o teorema da hipotenusa, conhecido como teorema

de Pitágoras. A astronomia

dos pitagóricos marcou um importante avanço no pensamento científico

clássico já que foram eles os primeiros a considerar a Terra como um globo que

gira, junto a outros planetas, em torno de um fogo central.

Platão ( 428- 347 a.C.), filósofo grego, um

dos pensadores mais criativos e influentes da filosofia

ocidental. Discípulo de Sócrates,

aceitou sua filosofia e sua forma dialética de debate. No ano de 387 a.C.,

fundou em Atenas a Academia

que Aristóteles

freqüentaria como aluno. Seus escritos, em forma de diálogos, podem ser

divididos em três etapas de composição. A primeira representa o desejo de

divulgar a filosofia e o estilo dialético de Sócrates. As segunda e terceira,

compostas pelos diálogos dos períodos intermediário e final de sua vida,

refletem sua própria evolução filosófica, expondo já suas próprias

idéias.

O eixo de sua filosofia é sua teoria das formas ou das idéias.

Sob esta perspectiva, devem ser entendidas sua idéia do conhecimento, sua

teoria ética, sua psicologia e seu conceito de Estado. Platão, também,

distingue entre dois níveis de saber: a opinião e o conhecimento. O ponto alto

do saber é o conhecimento, porque concerne à razão, e não à experiência. A

razão, utilizada de forma adequada, leva a idéias que são corretas, e os

objetos dessas idéias racionais são os universais verdadeiros, as formas

eternas ou substâncias que constituem o mundo real. Influenciado por Sócrates,

estava persuadido de que se pode chegar ao conhecimento, teoria que expõe em A

República, mais particularmente em sua discussão sobre a imagem da linha

divisível e o mito da caverna.

Nesta obra, sua maior obra política, trata da questão da

justiça. O Estado ideal se compõe de três classes: os comerciantes, os

militares e os reis-filósofos. Cada classe está associada a uma das virtudes

tradicionais gregas: a temperança, o valor e a sabedoria. A justiça, que é a

quarta virtude, caracteriza a sociedade como um todo. O sistema educacional

ideal de Platão está estruturado visando a produzir filósofos-reis. Usou para

a análise da alma humana um esquema semelhante: a racionalidade, a vontade

e os apetites. Uma pessoa justa é aquela cujo elemento racional, com ajuda da

vontade, controla os desejos.

Sua teoria ética repousa na suposição de que a virtude é

conhecimento e que este pode ser aprendido. Esta doutrina também deve ser

compreendida no âmbito de sua teoria das idéias.

A influência de Platão através da história da filosofia foi enorme. O

neoplatonismo foi um importante desenvolvimento posterior de suas idéias, que

tiveram papel fundamental no desenvolvimento do cristianismo e no pensamento

islâmico medieval. Durante o Renascimento,

o primeiro centro de influência platônica foi a Academia Florentina, fundada

no século XV, próximo a Florença. Sob a direção de Marsilio Ficino, os

membros da Academia estudaram Platão em grego antigo. Na Inglaterra, o

platonismo foi recuperado no século XVII, pela escola de Cambridge. Sua

filosofia também influenciou pensadores do século XX, como Alfred North

Whitehead.

<<

Página Anterior

- Próxima

Página >>

(VOLTAR

A PÁGINA INICIAL)

|