Copyright© 1985-2001 PPGS-UFPb. Todos os Direitos Reservados. Nenhuma cópia deste artigo pode ser distribuída eletronicamente, em todo ou em parte, sem a permissão estrita da revista Política & Trabalho. Este modo revolucionário de publicação depende da confiança mútua entre o usuário e o editor. O conteúdo dos artigos publicados é de inteira responsabilidade de seus autores.

Política & Trabalho 17 - Setembro / 2001 - pp. 91-111

DRAMAS CLIMÁTICOS E RESPONSABILIDADE SOCIAL:

A RELAÇÃO ENTRE O RITMO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS

- DIAS DE TRABALHO E DESCANSO - E O CLIMA URBANO

Tárik Rezende de Azevedo (1)

Introdução

"As atividades humanas apresentam múltiplos e variados ritmos, no entanto, o ritmo da semana de trabalho ocidental é, sem dúvida, o mais marcante de todos nas áreas urbanas. Este ritmo é completamente arbitrário em relação aos ritmos astronômicos e em relação à circulação secundária, o que faz do mesmo conveniente para a investigação do papel das atividades humanas no sistema climático. A semana regular de trabalho é marcada pelo dia de menor atividade urbana, ou seja, o domingo. No entanto, os outros dias da semana nem sempre são dias 'úteis'. Ao longo de vários anos, a probabilidade dos feriados ocorrerem em qualquer dia da semana é praticamente constante, exceção as datas móveis (Páscoa e Carnaval). Mas, como existe o hábito das 'pontes', a quarta-feira é o dia da semana em que se acumula mais dias 'úteis'." (Azevedo & Tarifa, 2001)

No entanto, a justificativa apontada por estes autores é hipotética. O fato de uma hipótese parecer lógica não faz da mesma automaticamente verdadeira. No mesmo trabalho (Azevedo & Tarifa, 2001) pergunta-se: “Qual foi a real distribuição dos dias ‘úteis’ e feriados nas últimas décadas? Procede a hipótese de que haja mais dias úteis às quartas-feiras ao longo de alguns anos?”.

Neste trabalho, então, procuramos: (1) verificar se realmente ocorreram mais dias úteis às quartas-feiras e progressivamente menos em direção às segundas e sextas, no século XX e nos períodos estudados nos trabalhos anteriores (Op. cit.); (2) testar se agregados os mesmos registros meteorológicos, contrapondo dias de trabalho e descanso, há variação significativa e coerente com a hipótese de que nos dias de trabalho os fluxos de poluentes e calor antropogênicos são significativamente mais intensos.

Optamos por expor aqui, detalhadamente, os conceitos, convenções e critérios lógicos usados para classificar os dias para, por um lado, evidenciar o caráter histórico dos calendários e ritmos de atividade humana e sua [fim da página 93] controlabilidade, e, por outro lado, facilitar a avaliação crítica do procedimento por nós empregado e sua eventual aplicação por outros.

(feriado municipal) |

||

(Tabela 02) |

||

(Quinta-Feira) |

Registros meteorológicos

Para este trabalho, utilizamos os registros horários ininterruptos de temperatura do ar, velocidade do vento e precipitação atmosférica do período pioneiro de outubro de 1998 a novembro de 2000, da estação meteorológica experimental (8) do Laboratório de Climatologia e Biogeografia do Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo; e os registros horários de temperatura do ar, pressão e precipitação atmosférica da década de 90, da Estação Meteorológica da Água Funda (9), no Parque do Estado, Zona Sul do Município de São Paulo, do Instituto Astronômico e Geofísico da Universidade de São Paulo.

Todos os registros por horário foram agrupados em dias "úteis" e "não úteis" segundo os critérios expostos acima. Em seguida, obteve-se a média [fim da página 100] aritmética simples por horário em cada grupo.

Embora o ritmo do trabalho fosse marcado pelo ritmo diário da insolação em sua origem, como de fato ainda o é para parcela expressiva da humanidade, no caso da RMSP a correspondência entre os dois não é mais imediata. O período de maior atividade urbana inicia-se, normalmente pouco antes do nascer do sol. Sobretudo nas áreas periféricas, em que o transporte até as áreas mais centrais normalmente consome mais de hora e meia. A partir das sete horas da manhã formam-se os primeiros congestionamentos, sobretudo nas principais vias de ligação. Este tráfego intenso de veículos mantém-se o dia todo e se estende quase até meia-noite. Há uma expressiva população de estudantes noturnos, parte do comércio mantém suas atividades até às 22:00h e muitos dos estabelecimentos de serviços estendem sua atividade madrugada adentro. A influência da atividade urbana sobre a sua atmosfera se prolonga, portanto, além da meia-noite. Além disto, como as edificações, os pavimentos e o próprio solo apresentam certa inércia térmica, continuam irradiando calor que foi [fim da página 101]

Semana |

(Dias) |

|||||

Total |

||||||

(Seg. a Sex.) |

||||||

Semana |

(Dias) |

|||||

Total |

||||||

(Seg. a Sex.) |

||||||

Semana |

(Dias) |

|||||

Total |

||||||

(Seg. a Sex.) |

||||||

[fim da página 102]

armazenado durante o dia e início da noite durante a madrugada. Ao menos no caso da RMSP, é conveniente estender o conceito de dia até a madrugada seguinte. Significa, que, no caso da temperatura do ar, por exemplo, é admissível que a mesma tenda a ser maior nas madrugadas que sucedem dias "úteis" e menor nas que sucedem dias de descanso. O horário mais propício para separar os dias considerando simultaneamente o ritmo da insolação e o do trabalho é o do final da madrugada, quando os efeitos da insolação e da atividade humana do dia anterior são mínimos mas os do dia em questão ainda estão começando. Isto ocorreria por volta das seis ou sete horas da manhã (10).

Resultados e conclusão

O exame da tabela 03 permite verificar que, de fato, acumulou-se mais dias úteis em direção à quarta-feira nos três períodos considerados. Embora os critérios adotados para separação dos dias entre "úteis" e "não úteis" tenham sido baseados em suposições sem o exame de documentação histórica, a variação na distribuição dos dias "não úteis" dentre os dias de segunda a sexta-feira é suficientemente grande para que não haja a negação da hipótese a partir de uma investigação mais meticulosa. Isto decorre do fato de faltarem, na tabela 03, feriados e dias de baixa atividade urbana que efetivamente ocorreram. Nenhum destes feriados e dias de baixa atividade urbana foram datas móveis com dia da semana fixo. Portanto, distribuíram-se mais ou menos eqüitativamente por dia da semana ao longo de vários anos (11).

Os dias "não úteis" constituem pouco mais de cinco por cento, dos dias de segunda a sexta-feira, o que representa parcela significativa dos mesmos. Ao longo do século XX, por exemplo, ocorreram pouco mais de 1300 dias "não úteis" de segunda a sexta-feira. Considerando-se estes dias feriados somados aos sábados e domingos, constata-se que representam quase um terço do total de dias nos três períodos abordados na tabela 03. Esta proporção aproximada de dois dias "úteis" para cada um "não útil" implica numa questão de estatística. A probabilidade pura de um determinado evento específico, mesmo que desvinculado do dia da semana ou do fato de ser ou não feriado, já seria de dois terços para os dias "úteis" e de apenas um terço para os dias "não úteis". Isto significa que o procedimento empregado em Azevedo e Tarifa (2001) no qual selecionam-se os eventos extremos de cada série de observações meteorológicas [fim da página 103] por dia da semana não se aplica no caso da classificação dos dias em "úteis" ou "não úteis". Naquele caso, a distribuição da probabilidade pura de determinado evento por dia da semana é quase perfeitamente eqüitativa, tornando válida a comparação da maior temperatura registrada por dia da semana, por exemplo.

A média da temperatura horária do ar dos dias "úteis" foi maior que a dos dias "não úteis" nos dois casos investigados (gráfico 01). Resultado coerente com a hipótese de que os fluxos de poluentes e energia dissipada pelas atividades urbanas sejam mais intensos nos dias "úteis" que nos outros (12).

O desvio da temperatura dos dias "úteis" por volta das sete horas da manhã é nulo, aumentando continua e consistentemente até 0,5°C por volta das 11:00h na Estação do Laboratório de Climatologia e Biogeografia. Até às 17:00h se mantém uma diferença entre 0,5 e 0,6°C. Daí em diante a diferença diminui continuamente mas ainda apresenta-se entre 0,2 e 0,3°C maior por volta das sete horas do próximo dia.

O primeiro momento de aquecimento diferenciado mais intenso pode ser relacionado ao período do dia em que, gradativamente vai-se iniciando o funcionamento das diversas atividades com horários diferenciados. Por exemplo, as escolas começam suas atividades por volta das sete, os estabelecimentos comerciais com portas na rua entre oito e nove, os escritórios e diversos serviços públicos entre nove e dez, as lojas em centros de compras às dez e, finalmente, os bancos às dez e trinta. Às 16:00h os bancos são fechados, por volta das 17:00h parte dos serviços públicos já encerraram suas atividades, entre 17:00h e 19:00h os escritórios de negócios e parte das lojas com portas na rua fecham. Parte significativa da população urbana ainda transita pela cidade durante algumas horas. Não são apenas pessoas voltando para casa. Muitos constituem as dezenas de milhares de estudantes noturnos, dezenas de milhares de pessoas que recorrem a diversos serviços ou vão às compras. No final da tarde e início da noite milhares de restaurantes, bares e estabelecimentos semelhantes entram em atividade ao longo do dia e vão fechar por volta da meia noite de domingo a sexta ou durante a madrugada nas sextas e sábados. Mesmo a parcela que no início da noite vai chegando em casa, ainda toma seu banho, prepara a refeição e assiste à televisão pelo menos até cerca de dez da noite, o que implica em montante expressivo de energia consumida e dissipada. Assim, o gráfico 03, com certa "liberdade poética", pode ser interpretado como singelo retrato de uma metrópole que acorda nervosa e apressada em seus múltiplos ritmos de trabalho que se somam num ritmo maior, mas que reluta em parar e ir para a cama descansar.

Sem dúvida, meio grau Celsius, em si, não representa muita coisa. Em termos de conforto não faria a menor diferença, sobretudo no caso de São Paulo. No entanto, esta diferença de temperatura deve se configurar apenas sobre a mancha urbana e uma periferia imediata indiscernível até o presente momento. Esta diferença entre o interior e o exterior da atmosfera urbana deve implicar [fim da página 104] numa tendência de redução da pressão atmosférica em direção às áreas mais adensadas e/ou centrais. O campo de vento deve sofrer uma deformação em direção à área urbana, fazendo convergir os poluentes que são adicionados ao ar, dificultando portanto, sua dispersão.

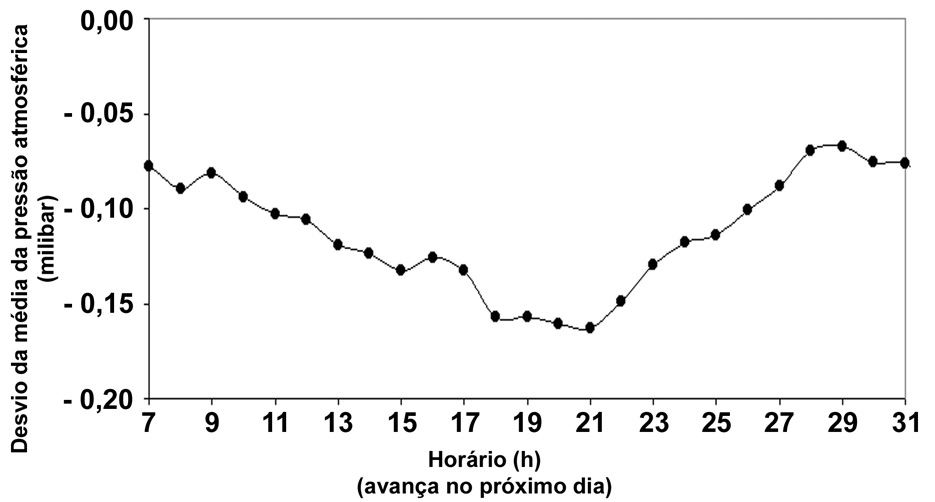

Durante a década de noventa a pressão atmosférica realmente tendeu a ser menor nos dias "úteis" em relação aos dias "não úteis" (gráfico 02). No entanto, para caracterizar perfeitamente esta redução de pressão, a Estação Meteorológica da Água Funda está localizada numa posição desfavorável, na porção sul de uma mancha urbana de mais de dois mil quilômetros quadrados. Próxima a Serra do Mar e numa altitude maior que a da área central da cidade, recebe antes a brisa marítima quando esta ultrapassa a Serra e se derrama sobre o Planalto. Por outro lado, na estação do Laboratório de Climatologia e Biogeografia não há, por hora, o registro horário contínuo da pressão atmosférica mas a velocidade média do vento dos dias "úteis" foi 16% maior que nos dias "não úteis".

Se há esta convergência do vento sobre a área urbana, acentuada nos dias "úteis", deve haver maior circulação vertical. Deve haver uma intensificação nos processos convectivos e portanto, intensificação na formação de nuvens. Possivelmente também ocorra um aumento na intensidade e freqüência da chuva nos dias "úteis", sobretudo no período da tarde e início da noite.

De fato, a média diária do total de chuva entre as 6:00h do dia e 6:00h do próximo, foi 9% e 29% maior nos dias "úteis" que nos "não úteis" respectivamente, na Estação da Água Funda e na Estação do Laboratório de Climatologia e Biogeografia. A diferença se exacerba no período da tarde e início da noite. Na segunda Estação, entre 14:00h e 24:00h a precipitação média diária foi 59% maior nos dias "úteis". Ou seja, de fato, choveu proporcionalmente mais nos dias úteis, no entanto, resta distinguir se é a intensidade ou a freqüência, ou ambas que aumentaram nos dias "úteis".

A proporção de referência para a freqüência, no caso da Estação do [fim da página 105] Laboratório de Climatologia e Biogeografia, é a proporção de 2,09 dias "úteis" para cada dia "não útil". Se a freqüência de horas com chuva fosse regida apenas pela probabilidade pura, seria esta a proporção de horas com chuva entre os dias "úteis" e "não úteis". Quando considerado o período de seis horas de um dia às seis horas do próximo, a proporção foi de 2,21. Ou seja, globalmente, ocorreram 6% a mais de horas com chuva nos dias "úteis". No entanto, a proporção foi de 2,41 no período de 14:00h de um dia às 2:00h do próximo. Ou seja, ocorreram 15% a mais de horas de chuva no período da tarde e início da noite nos dias "úteis". O mesmo procedimento aplicado à Estação da Água Funda, resultou em 7% a mais de horas com chuva das no período de 6:00h às 6:00h.

A intensidade (13) média da chuva na Estação do Laboratório de Climatologia e Biogeografia entre 6:00h do dia e 6:00h do próximo foi 20% maior nos dias “úteis”. No período de 14:00h do dia às 2:00h do próximo, a intensidade foi 37% maior. Na Estação da Água Funda, a intensidade entre 6:00h e 6:00h foi 8% maior nos dias “úteis”, enquanto no período de 14:00h às 2:00h, foi 12% maior. Se fosse possível determinar o tempo exato de chuva, e não apenas o número de horas com chuva, como temos, provavelmente as diferenças fossem ainda maiores.

No entanto, ainda seria importante tentar distinguir se as chuvas mais intensas, são mais freqüentes nos dias úteis e se nestes dias sua intensidade tende a ser maior. Normalmente considera-se que 10 mm em uma hora seja um bom limite inicial para isolar as chuvas mais intensas. No caso da Água Funda, a freqüência de chuvas de mais de 10 mm no período de 6 às 6:00h foi 21% maior nos dias úteis. No período de 14:00h às 2:00h foi 28% maior. A proporção entre o total de chuva recolhida entre 6:00h e 6:00h nas horas com mais 10 mm em dias "úteis" em relação aos "não úteis" foi de 2,75. Ou seja, 30% maior que a proporção de 2,11, dada pela probabilidade pura. No período de 14:00h às 2:00h foi 37% maior.

Em síntese, além de chover mais, a freqüência da chuva e sua intensidade foram significativa e consistentemente maiores nos dias "úteis" no período de dois anos dos registros meteorológicos da Estação do Laboratório de Climatologia e Biogeografia e na década de 90 na Estação da Água Funda. As evidências apresentadas sugerem que isto seja decorrente da deformação diferenciada do campo térmico e barométrico da atmosfera urbana causada pela variação dos fluxos de calor e poluentes emanados pela própria população.

[fim da página 106]

Considerações finais AZEVEDO, T. R. de. “O fluxo de calor gerado pelas atividades humanas no estudo climático da Região Metropolitana de São Paulo”. In: TARIFA, J. R. (org.). Os climas da cidade de São Paulo: teoria e prática, n.4. São Paulo: Contexto, 2001 a (Col. “GEOUSP”, vol. 4). AZEVEDO, T. R. de. Derivação antrópica do clima na Região Metropolitana de São Paulo abordada como função do ritmo semanal das atividades humanas. São Paulo: FFLCH-USP, 2001 b (Tese de Doutorado). AZEVEDO, T. R. de & TARIFA, J. R. “O ritmo semanal das atividades humanas e o clima na Região Metropolitana de São Paulo”. Revista GEOUSP. São Paulo, n. 10, 2001. ENCICLOPEDIA UNIVERSAL ILUSTRADA. Tomo X. Barcelona: Hijos de J. Espasa, 1924, pp.706-742.

OLIVEIRA, C. de. Dicionário cartográfico. Rio de Janeiro: IBGE, 1987. TARIFA, J. R.. “Sobre um programa de ‘climatologia experimental’ na Região Metropolitana de São Paulo”. Boletim Paulista de Geografia, n. 52, São Paulo, Associação dos Geógrafos Brasileiros, 1976. TARIFA, J. R. & ARMANI, G.. “Unidades Climáticas da Cidade de São Paulo (primeira aproximação)”. In: Secretaria do Verde e Meio Ambiente e Secretaria do Planejamento. Atlas ambiental do Município de São Paulo - FASE I. São Paulo: Prefeitura Municipal de São Paulo, 2001.

Embora os resultados apresentados sejam extremamente sugestivos, devem ser tomados com ressalvas. A mancha urbana da RMSP tem mais de dois mil quilômetros quadrados, apresenta-se implantada em diversos compartimentos do relevo e tem uma complexa distribuição da densidade populacional e das atividades econômicas. De fato, não há um "centro", mas muitos. Há milhões de pessoas e veículos automotores circulando ao longo do dia. Há poucas estações meteorológicas. Certamente não é seguro estender conclusões tomadas a partir de dois pontos para a metrópole inteira. Há que investigar os processos atmosféricos e a atividade urbana em "tempo real", já que, até o presente, as cadeias de causalidade estabelecidas são hipotéticas (Tarifa, 1976). Os raciocínios apresentados parecerem coerentes e os valores médios confirmam as tendências sugeridas, mas, por ora, constituem evidências parciais.

Por outro lado, no caso da RMSP, há claramente uma incidência aparentemente crescente de eventos pluviais intensos que culminam em enchentes e toda uma séria de decorrências que, em alguns casos, chegam a constituir "pequenas" calamidades. Aparentemente não podem ser atribuídos apenas à mudanças climática em escala regional ou global, ou ao aumento da impermeabilização do solo e assoreamento dos cursos de água. Estes eventos estão sendo estudados, no entanto, não se sabe até que ponto esta é uma especificidade da RMSP. Em outras áreas urbanas, sobretudo nas áreas metropolitanas, também é plausível que a atividade urbana modifique os processos atmosféricos a ponto de modificar a estrutura pluvial. Em parte, este trabalho convida outros pesquisadores a realizar investigações semelhantes em outras localidades.

Não há, aparentemente, pesquisa sistemática sobre os dias de trabalho e descanso na perspectiva apontada neste texto. De fato, sequer há bibliografia [fim da página 107] que esgote a questão dos feriados no Brasil, muito menos suas variações regionais e sua evolução ao longo do tempo, que seria da alçada dos historiadores. Por outro lado, a definição de dia "útil" e "não útil", aqui apresentados como sinônimos de dias de trabalho e descanso, é reconhecidamente precária e certamente discutível sob os pontos de vista sociológico, antropológico e econômico. Assim, queremos crer que as questões das quais partimos e os resultados iniciais a que chegamos certamente podem ser também um convite para que pesquisadores de outras áreas se debrucem sobre o problema cujo esclarecimento mais amplo provavelmente poderá subsidiar a cidadania em busca de melhores e mais justas condições de vida.

Referências Bibliográficas

Programa calendário dias “úteis”

Planilha “pascoas”

A1=”Ano”

B1=”Dia”

A3 a A104 preencher com anos de 1900 a 2002, formato número

B3 a B104 preencher com as datas da páscoa da Tabela 02, formato data

Planilha “calendario”

A1=”Dia solar”

A3 a A37622 preencher com números inteiros de 1 a 37620

B1=”Data”

B3 a B61 preencher com os números inteiros de 1 a 59, formato data

B62 a B37622 preencher com os números inteiros de 61 a 37621, formato data

C1=”Ano civil”

C3=INT(A3/365,25)+1900

C4 a C37622 copiar e colar fórmula de C3, formato número sem decimais

D1=”Dia do ano civil”

D3=INT(((A3/365,2491432)-INT(A3/365,25))*365,2491432)

D4 a D37622 copiar e colar fórmula de D3, formato número sem decimais

[fim da página 108]

E1=”Dia da semana”

E3=ARRED((A3/7-INT(A3/7))*7+1;0)

E4 a E37622 copiar e colar fórmula de E3, formato número sem decimais

F1=”Dia útil?”

F3=SE(E3=1;0;SE(E3=7;0;1))*SE(G3=1;0;1)

F4 a F37622 copiar e colar fórmula de F3, formato número sem decimais

G1=”Feriado ou ponte?”

G3 a G37622 preencher com zeros, formato número sem decimais

H1=”Observações”

Macro “pascoa”

Sub pascoa()

‘ Macro gravada em 20/04/01 por Tarik Rezende de Azevedo

Dim d(105) As Double ‘cria variável para datas da pascoa

Worksheets(“Pascoas”).Activate ‘ativa planilha Pascoas

For l = 2 To 104 ‘conta linhas

d(l) = Cells(l, 2) \ 1 ‘registra data da páscoa

Next l ‘próxima linha

Worksheets(“Calendario”).Activate ‘ativa planilha Calendario

For l = 2 To 104 ‘conta datas de páscoa

If d(l) > 0 Then ‘pula data nula

If Cells(d(l) + 1, 2) = d(l) Then ‘confere data

Cells(d(l) + 1, 7) = 1

Cells(d(l) + 1, 8) = “Páscoa”

Cells(d(l) + 1 - 2, 7) = 1

Cells(d(l) + 1 - 2, 8) = “Sexta-feira Santa”

Cells(d(l) + 1 + 60, 7) = 1

Cells(d(l) + 1 + 60, 8) = “Corpus Christi”

Cells(d(l) + 1 + 61, 7) = 1

Cells(d(l) + 1 + 61, 8) = “Ponte”

Cells(d(l) + 1 - 47, 7) = 1

Cells(d(l) + 1 - 47, 8) = “Carnaval”

Cells(d(l) + 1 - 48, 7) = 1

Cells(d(l) + 1 - 48, 8) = “Ponte”

End If

End If

Next l ‘próxima data

End Sub

Macro “datafixa”

Sub datafixa()

‘ Macro gravada em 20/04/01 por Tarik Rezende de Azevedo

For l = 3 To 37623 ‘conta linhas da planilha

If l / 376 = l \ 376 Then Cells(2, 9) = l / 376 ‘controle visual

’01 de Janeiro

If Cells(l, 4) = 1 Then ‘identifica 01/01

Cells(l, 7) = 1

Cells(l, 8) = “Dia da Fraternidade Universal”

If Cells(l + 1, 5) = 6 Then ‘identifica sexta-feira

Cells(l + 1, 7) = 1

Cells(l + 1, 8) = “Ponte”

End If

If Cells(l - 1, 5) = 2 Then ‘identifica segunda-feira

Cells(l - 1, 7) = 1

Cells(l - 1, 8) = “Ponte”

End If

End If

’25 de Janeiro

If Cells(l, 4) = 25 Then

Cells(l, 7) = 1

Cells(l, 8) = “Fundação de São Paulo”

End If

‘Identifica bissextos

If Cells(l, 3) / 4 = Cells(l, 3) \ 4 Then b = 1 Else b = 0

If Cells(l, 3) = 1900 Then b = 0

’21 de abril

If Cells(l, 4) = 111 + b Then ‘identifica 21/04

Cells(l, 7) = 1

Cells(l, 8) = “Dia de Tiradentes”

If Cells(l + 1, 5) = 6 Then ‘identifica sexta-feira

Cells(l + 1, 7) = 1

Cells(l + 1, 8) = “Ponte”

End If

If Cells(l - 1, 5) = 2 Then ‘identifica segunda-feira

Cells(l - 1, 7) = 1

Cells(l - 1, 8) = “Ponte”

[fim da página 109]

End If

End If

’01 de maio

If Cells(l, 3) > 1936 Then ‘seleciona anos a partir de 1937

If Cells(l, 4) = 121 + b Then ‘identifica 01/05

Cells(l, 7) = 1

Cells(l, 8) = “Dia Internacional do Trabalho”

If Cells(l + 1, 5) = 6 Then ‘identifica sexta-feira

Cells(l + 1, 7) = 1

Cells(l + 1, 8) = “Ponte”

End If

If Cells(l - 1, 5) = 2 Then ‘identifica segunda-feira

Cells(l - 1, 7) = 1

Cells(l - 1, 8) = “Ponte”

End If

End If

End If

’07 de setembro

If Cells(l, 4) = 250 + b Then ‘identifica 07/09

Cells(l, 7) = 1

Cells(l, 8) = “Proclamação da Independência”

If Cells(l + 1, 5) = 6 Then ‘identifica sexta-feira

Cells(l + 1, 7) = 1

Cells(l + 1, 8) = “Ponte”

End If

If Cells(l - 1, 5) = 2 Then ‘identifica segunda-feira

Cells(l - 1, 7) = 1

Cells(l - 1, 8) = “Ponte”

End If

End If

’12 de outubro

If Cells(l, 4) = 285 + b Then ‘identifica 12/10

Cells(l, 7) = 1

Cells(l, 8) = “Dia da Padroeira do Brasil”

If Cells(l + 1, 5) = 6 Then ‘identifica sexta-feira

Cells(l + 1, 7) = 1

Cells(l + 1, 8) = “Ponte”

End If

If Cells(l - 1, 5) = 2 Then ‘identifica segunda-feira

Cells(l - 1, 7) = 1

Cells(l - 1, 8) = “Ponte”

End If

End If

’02 de novembro

If Cells(l, 4) = 306 + b Then ‘identifica 02/11

Cells(l, 7) = 1

Cells(l, 8) = “Dia de Finados”

If Cells(l + 1, 5) = 6 Then ‘identifica sexta-feira

Cells(l + 1, 7) = 1

Cells(l + 1, 8) = “Ponte”

End If

If Cells(l - 1, 5) = 2 Then ‘identifica segunda-feira

Cells(l - 1, 7) = 1

Cells(l - 1, 8) = “Ponte”

End If

End If

’15 de novembro

If Cells(l, 4) = 319 + b Then ‘identifica 15/11

Cells(l, 7) = 1

Cells(l, 8) = “Proclamação da República”

If Cells(l + 1, 5) = 6 Then ‘identifica sexta-feira

Cells(l + 1, 7) = 1

Cells(l + 1, 8) = “Ponte”

End If

If Cells(l - 1, 5) = 2 Then ‘identifica segunda-feira

Cells(l - 1, 7) = 1

Cells(l - 1, 8) = “Ponte”

End If

End If

’25 de dezembro

[fim da página 110]

If Cells(l, 4) = 359 + b Then ‘identifica 25/12

Cells(l, 7) = 1

Cells(l, 8) = “Natal”

If Cells(l + 1, 5) = 6 Then ‘identifica sexta-feira

Cells(l + 1, 7) = 1

Cells(l + 1, 8) = “Ponte”

End If

If Cells(l - 1, 5) = 2 Then ‘identifica segunda-feira

Cells(l - 1, 7) = 1

Cells(l - 1, 8) = “Ponte”

End If

End If

Next lv Cells(2, 9) = “Pronto”

End Sub

Notas

Este trabalho busca contribuir, através de pesquisa geográfica, para a resposta à questão, social e politicamente relevante: até que ponto os fenômenos climáticos, especialmente em grandes áreas urbanas, são passíveis de controle humano. Investiga a hipótese de que o ritmo de trabalho e descanso da população da Região Metropolitana de São Paulo influencia os processos próprios da atmosfera urbana. Os resultados preliminares, ora apresentados, sugerem que sim. Classificaram-se os registros recentes de duas estações meteorológicas na área urbana em dias "úteis" e "não úteis". Os valores médios da temperatura do ar, da velocidade do vento e da precipitação atmosférica foram significativamente maiores enquanto da pressão atmosférica menor nos dias "úteis". Secundariamente confirmou-se a hipótese de que ocorrem mais dias "úteis" às quartas-feiras e progressivamente menos em direção ao domingo ao longo de alguns anos.

This paper tries to contribute, through geographical investigation, to answer a socially and politically relevant question: how much of climatic phenomena can be put under human control, specially in large urban areas? It investigates the hypothesis that the rhythm of work and rest of the population of São Paulo’s Metropolitan Region affects urban atmospheric processes. Preliminary results suggest that this is true. Meteorological data registered in two different points of the urban area were classified according to "working" days or "not working" days. On "working" days the median values of air temperature, wind velocity and rain were higher and the median value of atmospheric pressure was lower. Also the hypothesis that more "working" days occur on Wednesdays - if periods longer than one year are considered - was confirmed.

1) Doutor em Geografia, pesquisador do Laboratório de Climatologia e Biogeografia e professor do Departamento de Geografia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo.

2) Agradecemos ao Prof. Dr. José Roberto Tarifa, Coordenador do Laboratório de Climatologia e Biogeografia do Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo, por sugestões e críticas oportunas.

3) Deve-se lembrar apenas que, nos raros casos em que houve registro meteorológico no ano 1900 no Brasil, este não foi bissexto. Além disto, neste mesmo ano ocorreram pequenas correções no sistema de horário universal, ou seja, todos os relógios foram ajustados para compensar pequenas diferenças que haviam sido acumuladas entre a contagem de horas convencional e a duração média do dia solar, determinado com precisão progressiva.

4) Neste trabalho, desconsideraram-se estas datas neste trabalho, pois não foi possível, por ora, determinar a partir de quando deixou de implicar em redução significativa das atividades urbanas da RMSP. O prejuízo concorre no sentido contrário ao da hipótese.

5) Agradecemos ao historiador Jair Mongelli Jr., chefe do Arquivo da Cúria de São Paulo, pelas datas das Páscoas do Século XX e outras informações.

6) Durante o Governo José Sarney houve a tentativa de mobilizar os dias feriados que caíssem nas terças e quintas-feiras para segundas e sextas evitando a prática das "pontes". O expediente foi aplicado apenas num ano e depois abandonado, sobretudo porque são feriados religiosos e/ou são feriados também na maior parte dos países do mundo. Desconsiderou-se este detalhe neste trabalho, o prejuízo é no sentido contrário ao da hipótese.

7) Há ainda dias específicos em que foi decretado feriado por motivos diversos, mas sempre uma única vez. Por exemplo, no dia seguinte ao Golpe Militar de 1964 ou dias de luto oficial. Desconsiderou-se estes dias que implicariam em pesquisa exaustiva sobre documentação histórica e/ou jornais de época, já que, sua falta concorre no sentido contrário ao da hipótese. Haveria ainda, numa análise mais detalhada, dias em que há redução significativa das atividades urbanas por motivos culturais absolutamente desvinculados do calendário oficial ou religioso. Por exemplo nos dias de jogos da seleção brasileira de futebol, sobretudo nas décadas de setenta e oitenta. Evidentemente, a reconstituição destas datas só é possível mediante pesquisa detalhada da documentação histórica. Possivelmente tenham sido dezenas de dias ao longo do século XX. A falta, novamente, concorre contra a hipótese. Por outro lado, em outras áreas urbanas, que não a da RMSP, deve haver o caso inverso, ou seja, dias ou períodos em que há um aumento expressivo da atividade urbana e da energia dissipada em determinados feriados ou no período de férias escolares, como nos Carnaval, ou nos "Carnavais fora de época".

8) Mantida desde meados de 1998: uma para fins didáticos, em curto prazo, e gerar séries de registro meteorológico para estudos climáticos em médio e longo prazo. Consiste numa estação meteorológica automática Campbell.

9) Em funcionamento ininterrupto desde 1933. Consiste em estação convencional que atende os critérios da Organização Meteorológica Mundial para ser considerada estação meteorológica padrão. Sua série de registros é reconhecida na literatura como detentora de qualidade e confiabilidade excepcionais (Santos, 1964).

10) Os registros meteorológicos são tradicionalmente gerados e referenciados em função do calendário gregoriano e do horário civil. No entanto, os relógios das estações meteorológicas não são ajustados para o "horário de verão", ou similar, dependendo do país ou região, evitando equívocos na comparação de registros de datas diferentes. Se os montantes de energia e poluentes dissipados pela população implicam em alterações significativas nos processos atmosféricos, é de se esperar que seja também significativa a diferença dos períodos em "horário de verão" em relação àqueles em que não. Este fato importante não foi considerado neste trabalho preliminar, o prejuízo é, mais uma vez, no sentido contrário ao da hipótese.

11) Isto decorre das datas fixas avançarem um dia da semana de um ano para o próximo ou dois no caso em que se passa por um bissexto, já que o número 364 é múltiplo de 7. Por exemplo, se o Natal de um ano foi numa segunda-feira, o próximo será na terça, a não ser que o próximo seja um ano bissexto, incidindo a data na quarta.

12) O fato da Estação Meteorológica da Água Funda apresentar um desvio menor pode ser explicado pelo fato desta estar inserida no interior da maior área densamente arborizada da RMSP, o Parque do Estado, relativamente isolada, portanto, da influência direta do calor emanado das atividades humanas.

13) A forma mais simples de avaliação da intensidade da chuva é a proporção entre o total de chuva e o tempo de chuva. Neste caso, dispõe-se apenas do número de horas com chuva, que, de fato, é maior que o tempo de chuva real. Esta discrepância faz com que a intensidade resultante da substituição do tempo de chuva pelas horas com ocorrência de chuva seja sensivelmente menor que a intensidade real. Mas, como este é um trabalho preliminar e pretende-se apenas comparar os dias "úteis" e "não úteis", este problema pode ser relegado.

DRAMAS CLIMÁTICOS E RESPONSABILIDADE SOCIAL:

A RELAÇÃO ENTRE O RITMO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS

- DIAS DE TRABALHO E DESCANSO - E O CLIMMA URBANO

PALAVRAS-CHAVE: Atividades Econômicas; Trabalho; Descanso; Clima; Cidade de São Paulo.

CLIMATIC DRAMAS AND SOCIAL RESPONSIBILITY:

THE RELATIONSHIP AMONG THE RHYTHM OF THE ECONOMIC ACTIVITIES

- DAYS OF WORK AND DAYS OF REST - AND THE URBAN CLIMATE

KEYWORDS: Economic Activities; Work; Rest; Climate; City of São Paulo.