Stufe V: Stufe V:

Bis nach der Mitte des 12. Jahrhunderts beschränkten

sich die Werkzeugformen für die Oberflächengestaltung

auf die absprengende Wirkung der Werkzeugspitze

(Spitzeisen, Zweispitz/Spitzfläche) oder einer glatten

Schneide (Fläche, Meißel). Durch die enge

Aneinanderreihung einzelner Spitzen entsteht eine

gezahnte Schneide, welche die Vorteile beider

Werkzeugformen vereinigt. Allerdings besitzt die gezahnte

Schneide - zumindest beim technischen Stand

mittelalterlicher Werkzeugschmiede - nicht die robuste

Dauerhaftigkeit der Einzelwerkzeuge mit Spitze oder

Schneide. Sowohl Zahneisen als auch Zahnfläche dürften

ihren Ursprung im Gebiet der Weichgesteine haben.

Friederich vermutet als Ursprungsgebiet der gezahnten

Werkzeuge nordfranzösische Kalkstein- und

Kreidelandschaften, von wo aus unter anderem die

Anwendung der Zahnfläche zunächst nach Straßburg

(Ostteile) vermittelt wurde und sich dann über die

Kalksteingebiete Deutschlands weiter verbreitete. In

Gebieten mit Kristalingesteinen scheinen die gezahnten

Werkzeuge wegen der größeren Gesteinshärte zu fehlen.

Hier mußte man die Bearbeitung mit der Glattfläche

durchführen (man vergleiche dazu die Stufe IV nach Friederich).

Häufig wird die Zahnfläche im "Stich"

verwendet, was bei Kreide- und Kalksteinwerkstücken im

bruchfeuchten Zustand ein wesentlich ökonomischeres,

weil rasches Arbeiten ermöglicht, als dies bei der

Bearbeitung auf der "Bank" der Fall wäre.

Friederich wertet dies übrigens als einen weiteren

Hinweis auf die französiche Provenienz der Zahnfläche.

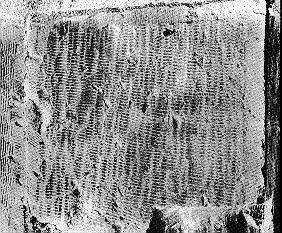

Die Zahnfläche dient seit dem Ende des 12.

Jahrhunderts in erster Linie der raschen und gröberen

Bearbeitung des Werkstückes aus Weichgestein. Die

charakteristischen Werkzeugspuren verleihen dem

Quaderspiegel zusammen mit dem mittelbreiten Randschlag

wieder eine Textur und optisch wirksame Individualität,

welche sich essentiell von der weiter gepflegten

Glattflächung der Stufe IV

unterscheidet - insbesondere dort, wo man Weichgesteine

offensichtlich bewußt nicht mit dem neuen Werkzeug der

Zahnfläche bearbeitete. Die Blütezeit der Zahnflächung

als oberflächengestaltendes Werkzeug liegt im 13.

Jahrhundert und wird in verfeinerter Form und

Hiebführung als künstlerisches Gestaltungsmittel in Stufe VI noch bis nach dem 14.

Jahrhundert weiterverwendet. Die Zahnfläche dient seit dem Ende des 12.

Jahrhunderts in erster Linie der raschen und gröberen

Bearbeitung des Werkstückes aus Weichgestein. Die

charakteristischen Werkzeugspuren verleihen dem

Quaderspiegel zusammen mit dem mittelbreiten Randschlag

wieder eine Textur und optisch wirksame Individualität,

welche sich essentiell von der weiter gepflegten

Glattflächung der Stufe IV

unterscheidet - insbesondere dort, wo man Weichgesteine

offensichtlich bewußt nicht mit dem neuen Werkzeug der

Zahnfläche bearbeitete. Die Blütezeit der Zahnflächung

als oberflächengestaltendes Werkzeug liegt im 13.

Jahrhundert und wird in verfeinerter Form und

Hiebführung als künstlerisches Gestaltungsmittel in Stufe VI noch bis nach dem 14.

Jahrhundert weiterverwendet.

|