.

I lombardi alla prima crociata

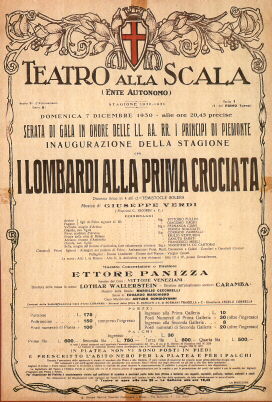

I lombardi alla prima crociata,

dramma lirico in quattro atti, venne rappresentato al Teatro alla Scala

di Milano l'11 febbraio 1843. Temistocle Solera ne scrisse il libretto

suddividendolo in quattro parti - rispettivamente titolate: La vendetta,

L'uomo

della caverna, La conversione, Il Santo sepolcro: la

vicenda fu tratta dall'omonimo poema del 1826 di Tommaso Grossi.

Nato a Bellano (Como) nel 1790,

Tommaso Grossi fu poeta e romanziere (scrisse anche alcune opere dialettali);

fu amico di Carlo Porta e del Manzoni. Con il suo poema I lombardi alla

prima crociata tentò, pur senza sortire l'effetto sperato, di

effettuare una sorta di "rivisitazione", secondo i propri intendimenti

più scorrevole e aggiornata, della Gerusalemme liberata del Tasso.

Da parte sua, Solera narrò la vicenda componendo versi il cui effetto

risultò, in alcuni passaggi, umoristico anche laddove l'intento

avrebbe dovuto essere drammatico. Un esempio: "... piano entraam conpiè

sicuro / ogni porta ed ogni muro; / fra le grida, fra i lamenti, / imperterriti

tacenti, / d'un sol colpo in paradiso / l'alme altrui godiam mandar: /

col pugnal di sangue intriso / poi sediamo a banchettar...". Primo violino

e capo dell'orchestra di quella prima esecuzione scaligera fu Eugenio Cavallini;

i principali interpreti dell'opera furono: Erminia Frezzolini (soprano),

Giselda; Teresa Ruggeri (soprano), Viclinda; Carlo Guasco (tenore), Oronte;

Napoleone Marconi (tenore), Arvino; Prospero Dérivis (basso), Pagano

e Gaetano Rossi (basso), Pirro.

La

vicenda, intricatissima, inizia a Milano nel 1099. Aiutato dallo scudiero

Pirro e da un pugno di sgherri, Pagano, nel tentativo di uccidere per gelosia

il fratello Arvino (il quale poi sposerà Viclinda, che Pagano vuol

conquistare, ma che lo respinge), colpisce invece a morte il padre. Pentitosi,

per riscattare la sua colpa, Pagano parte per la Terrasanta, dove l'azione

si sposta: qui vive da eremita in una grotta. Giunge anche Arvino, alla

testa dei crociati lombardi: sua figlia Giselda viene rapita e imprigionata

dal tiranno di Antiochia, Acciano, del cui figlio, Oronte, la giovane si

innamora. Giselda viene alfine liberata dai crociati, che uccidono Acciano

e Oronte; quest'ultimo muore tra le braccia dell'amata Giselda, dopo che

l'eremita Pagano è riuscito a battez tetto natìo..." - atto

IV, scena III - è il celebre coro con il quale i crociati e il loro

seguito implorano l'aiuto celeste): con loro combatte eroicamente l'eremita.

Ferito, quest'ultimo viene condotto nella tenda di Arvino, si fa riconoscere

e perdonare. Pagano infine muore, dopo avere però potuto contemplare

Gerusalemme, sulla quale sventolano le bandiere dei crociati vittoriosi. La

vicenda, intricatissima, inizia a Milano nel 1099. Aiutato dallo scudiero

Pirro e da un pugno di sgherri, Pagano, nel tentativo di uccidere per gelosia

il fratello Arvino (il quale poi sposerà Viclinda, che Pagano vuol

conquistare, ma che lo respinge), colpisce invece a morte il padre. Pentitosi,

per riscattare la sua colpa, Pagano parte per la Terrasanta, dove l'azione

si sposta: qui vive da eremita in una grotta. Giunge anche Arvino, alla

testa dei crociati lombardi: sua figlia Giselda viene rapita e imprigionata

dal tiranno di Antiochia, Acciano, del cui figlio, Oronte, la giovane si

innamora. Giselda viene alfine liberata dai crociati, che uccidono Acciano

e Oronte; quest'ultimo muore tra le braccia dell'amata Giselda, dopo che

l'eremita Pagano è riuscito a battez tetto natìo..." - atto

IV, scena III - è il celebre coro con il quale i crociati e il loro

seguito implorano l'aiuto celeste): con loro combatte eroicamente l'eremita.

Ferito, quest'ultimo viene condotto nella tenda di Arvino, si fa riconoscere

e perdonare. Pagano infine muore, dopo avere però potuto contemplare

Gerusalemme, sulla quale sventolano le bandiere dei crociati vittoriosi.

|

L'opera ebbe ottima accoglienza alla

sua prima rappresentazione a Milano; dieci mesi dopo segnò invece

un insuccesso, a Venezia dove venne messa in scena. In seguito il lavoro

venne riproposto in parecchi teatri e ottenne sempre un buon successo.

Con il titolo di Jérusalem, personaggi ribattezzati, il testo

di Solera tradotto in francese (a cura di Alphonse Royer e Gustav Vaëz)

e alcuni cambiamenti interni allo spartito, l'opera fu rappresentata con

ottimo esito il 26 novembre 1847 all'Opéra di Parigi. In questa

nuova edizione gli interpreti furono: Julian van Gelder (soprano), Elena;

Muller (soprano), Isaura; Gilbert Louis Duprez (tenore), Gastone; Charles

Portehaut (tenore), Conte di Tolosa; Adolphe Alizard (basso), Ruggero;

Hippolyte Brémont (basso), Ademaro di Monteil. Nuovamente ritradotta

in italiano da Calisto Bassi, la versione parigina fu presentata anche

alla Scala, il 26 dicembre 1850, con il titolo di Gerusalemme.

. |