SEÇÃO II

» 2ª Unidade: Bens Públicos

Por Antônio Rogério da Silva

A vigilância e a punição, funções que o contratualismo moderno atribuiu a instituições como Estado civil, são mecanismos que surgem no modelo de jogos de Bens Públicos para restringir as deserções e manter estável a cooperação entre os agentes economicamente racionais. No processo evolutivo da espécie homo sapiens sapiens, sentimentos de vingança podem ter surgidos como uma forma de consolidar estratégias retaliadoras no programa que rege seu comportamento em relações que envolvam mais de duas partes interagindo entre si. Por outras razões que não foram a princípio fundadas em jogos sociais, os contratualistas defenderam a validade moral das sanções externas, a fim de fazer valer o cumprimento dos pactos.

Entre filósofos contemporâneos, há sérias críticas contra soluções calcadas apenas em sanções externas para o estabelecimento da cooperação ou da condição moral de acordos mantidos por estes meios. O filósofo analítico Ernst Tugendhat, em Lições sobre Ética (1993), atacou esse estatuto da moralidade contratualista, considerado por ele, àquela época, no máximo, uma "quase-moral". Isso porque, na sua concepção, não seria possível fundar uma consciência moral simplesmente por meio de punições externas. O contratualismo, assim, não teria como reivindicar tal conscientização, uma vez pressuposto a racionalidade instrumental de suas ações voltadas primeiro para a maximização da satisfação dos interesses dos agentes.

O contratualismo anuncia uma fundamentação compreensível e correta, só que é fundamentado não em uma moral, mas uma quase-moral. Naturalmente, também não pode ser uma moral o que é fundamentado em caso particular - não podem existir no contratualismo, sendo ele consequente, juízos de valor com pretensão de fundamentação -, mas fundamentar-se (apenas) porque é bom para o indivíduo seguir tais regras. É fundamentado um ser bom relativo para cada um (TUGENDHAT, E. Lições sobre Ética, IV lição, p. 83).

O passo que falta ao recurso da sanção externa e da fundação de um Estado que vigie e imponha multas aos transgressores para que seja forte o suficiente para fundar a moralidade entre os agentes egoístas está no reconhecimento de tais medidas como sendo bom não apenas para o indivíduo, que terá seu ganho incrementado pela participação forçada do outro na cooperação, mas para todos envolvidos. Isso exige um grau de cognição e racionalidade que a própria teoria dos jogos e da cooperação, a princípio, tratou de deixar de fora, evitando qualquer petição de princípio, com o propósito de encontrar as causas mais elementares para a preservação da cooperação com muitos indivíduos. Por ter sido a primeira teoria a tratar da punição e do Estado como elementos fundamentais para formação de sociedades pacíficas, o contratualismo pode ser entendido agora com a corrente filosófica afim ao trato das consequências advindas das análises realizadas pelos modelos de jogos de Bens Públicos.

Aos Bens Públicos, falta ainda esse aspecto contratual que permitiria às partes se reunir para formar um corpo jurídico que visasse a contemplar os interesses individual e coletivos simultaneamente. De fato, o mecanismo da punição e das recompensas atuam de modo semelhante aos objetivos apontados de forma tortuosa por Michel Foucault (1926-1984), em Vigiar e Punir (1975). A função a qual tais recursos estão voltados é a normalização de um comportamento que precisa ser controlado para que se atinja um empreendimento comum.

(...) Que aquilo sobre o qual se aplicam esses dispositivos não são as transgressões em relação a uma lei "central", mas em torno do aparelho de produção - o "comércio" e a "indústria" -, toda uma multiplicidade de ilegalidades, com sua diversidade de natureza e de origem, sem papel específico no lucro, e o destino diferente que lhes é dado pelos mecanismos punitivos. E que finalmente o que preside a todos esses mecanismos não é o funcionamento unitário de um aparelho ou de uma instituição, mas a necessidade de um combate e as regras de uma estratégia (FOUCAULT, M. Vigiar e Punir, IV part. cap. III, p. 269).

O que está em jogo nos modelos interativos analisados pela teoria da cooperação é essa batalha surda entre interesses na sobrevivência e reprodução subjacente à seleção natural. Cada indivíduo emprega as estratégias que lhes são disponíveis e as regras melhor sucedidas passarão as gerações seguintes, perpetuando sua existência e normalizando suas atuações em sociedades.

O caráter normativo da punição, denunciado por Foucault, reflete-se também nas estratégias adotadas pelos jogadores no contexto dos dilemas dos prisioneiros e social. Isso significa que, tal como Luce e Raiffa já admitiam, a teoria dos jogos pode ser um instrumento válido para proposições de enunciados normativos, ainda que condicionados à adequação de suas regras a um conflito de interesses real ou a pressupostos de racionalidade para agentes orientados pelos resultados de atitudes. No sentido exposto po John Harsanyi, em artigo de 1993, agentes orientados pelos resultados procuram seguir as regras que levam a um fim almejado e não atribuem um peso significativo, para suas decisões, à utilidade do processo em si, mas sim dos ganhos obtidos (1).

Antes Só, do que Mal Acompanhado

Todo mecanismo de punição adotado nos jogos de Bens Públicos tem o propósito de resolver os conflitos e interesses existentes entre as partes conflitantes, da mesma forma como Foucault intuiu no seu famoso livro sobre a prisão. Essa guerra não declarada que subjaz a toda interação social, detectada pela teoria dos jogos e da cooperação, está no pano de fundo da argumentação contratualista moderna. Só que, enquanto Hobbes não via uma alternativa prática fora do contrato e da possibilidade de se aplicar multas por meio de uma instituição, o Estado, teóricos contemporâneos, notadamente os matemáticos austríacos do grupo de Christoph Hauert, mostraram a possibilidade de transformar o dilema social em uma interação voluntária em que se permita a coexistência de desertores e cooperadores. Com a participação de um terceiro tipo de agente "solitário" - que tem uma possibilidade de obter seu sustento de forma independente - embora os cooperadores não dominam a maior parte da população, pelo menos não seriam explorados (2).

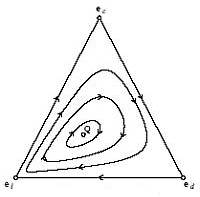

O modelo de Bens Públicos voluntário traduz o seguinte padrão cíclico de estratégias sua maioria coopera, o melhor é desertar; mas se os desertores dominam, o melhor é cair fora do jogo e agir sozinho, por conta própria. Porém, se os solitários prevalecem, então, grupos pequenos de cooperadores podem prosperar, pois seus ganhos são maiores do que a média de todos grupos de estratégias. Desse modo, o jogo segue a dinâmica do famoso Pedra-Papel-Tesoura, onde nenhuma estratégia pode dominar a outra e não há um ponto de equilíbrio em estratégias puras. Essa dinâmica permite que a cooperação possa persistir ciclicamente, ao invés de desaparecer por completo, como no jogo compulsório, sem punição. Assim, os solitários são um tipo de agente que protegem os cooperadores.

No jogo dos bens públicos, a opção de cair fora permite aos grupos formar-se sobre uma base voluntária, e assim reiniciar a cooperação novamente. Mas cada jogador adicional leva a um retorno da diminuição e uma ameaça de incremento da exploração. Como na terra da Rainha Negra [Red Queen] que obriga todos a correrem e se manterem no mesmo lugar. Indivíduos mantêm suas estratégias ajustadas, mas a longo prazo não fazem melhor do que se a opção dos bens públicos nunca tivesse existido. Por outro lado, a participação voluntária evita o impasse da deserção mútua que ameaça qualquer empresa pública em grupos grandes (HAUERT, Chr. et al. "Volunteering as Red Queen Mechanism for Cooperation in Public Goods Games", p.3).

Hobbes não tinha como prever que o mecanismo da Rainha Negra (3) de Alice no País do Espelho (1872), escrito dois séculos depois de seu Leviatã (1651), poderia resolver a guerra de todos contra todos, sem a necessidade de contratos ou da fundação de um Estado. Entretanto, mesmo que soubesse, talvez não ficasse satisfeito com a dinâmica cíclica em que estágios de conflito, dispersão e reunião tivessem que se alternar infinitamente para alguma cooperação ter de prevalecer de tempos em tempos. Um absolutista que era, não aceitaria por certo tanto desgaste por nada. E embora tivesse de reconsiderar a possibilidade de uma vida solitária e autárquica não ser tão bruta e mesquinha como a deserção permanente, por certo, continuaria fiel à necessidade de punição para que fosse mantido um horizonte de oportunidade estável, sob o qual se poderia tecer e realizar planos de vida longos e não intermitentes.

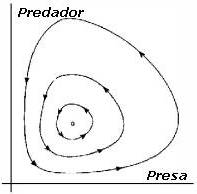

Entrementes, caberia uma revisão à descrição da situação original do estado de natureza, admitindo uma alternância de estados em sistemas dinâmicos, fora do equilíbrio - como as observadas em sistemas complexos pela teoria do caos. Mas essa especulação a mais seria igualmente anacrônica. No entanto, não deixa de ser tentador notar as semelhanças nos gráficos resultantes da triangulação cíclica em populações finitas de indivíduos que alternam as três estratégias - deserção, solitária e cooperadora - e o gráfico do ciclo de Lotka-Volterra para predador e presa. O terceiro elemento, o solitário, provocaria o ligeiro desequilíbrio que faz da ciranda das ações um atrator cuja periodicidade pode ser detectada por uma seção de Poincaré (4).

|

|

| Figura 1a - Dinâmica Replicadora dos Bens Públicos Voluntário (5) | Figura 1b - Ciclo de Predação Lotka-Volterra |

Os dilemas dos prisioneiros e social permitem abrir a porta para investigações de outros campos interdisciplinares através de suas simulações e testes de campo, como se verá na última unidade deste curso. Uma das razões para o estabelecimento dessas pontes está na utilização da linguagem matemática que permite o encontro de resultados equivalentes a vários campos afins: inteligência artificial, teoria do caos, biologia evolutiva, economia e também a ética. A solução do agente solitário vincula a dinâmica do jogo ao desenvolvimento cíclico de alguns eventos naturais já estudados pela física ou biologia, no controle das populações (6).

O solitário dos Bens Públicos voluntário corresponde à saída no DPI. Isto é, em um DPI, um agente coopera até que o outro jogador deserte e então sai imediatamente. A saída impede que o jogador seja explorado e age contra os desertores, impedindo que estes prosperem. Com isso, a mobilidade das populações pode agora ser relevante para o entendimento da sustentação e determinação da cooperação (7).

De acordo com o modo como são elaboradas as estratégias, a busca por pagamento mais alto pode gerar uma oscilação permanente da frequência em que as três estratégias - deserção, solidão e cooperação - são alternadas nos Bens Públicos Voluntário. Contudo, a média de pagamento envolvida nessa troca frenética é menor do que o resultado ótimo da cooperação plena. A ação voluntária de sair nos Bens Públicos não produz necessariamente uma fixação dos cooperadores, mas proporciona um limite à deserção, previnindo a permanência de desertores no seio da população. "É preciso outros mecanismos, tal como a punição para adquirir um regime estável de total cooperação" afirmam Franziska Michor e Martin Nowak (8)

A despeito das objeções de Tugendhat ao contratualismo, os jogos dos Bens Públicos têm revelado que Hobbes tinha razão. Sem o mecanismo de controle e punição implementado pelo Estado, esperar que a natureza incorpore ao padrão genético o sentimento de vergonha ou culpa que o comprometa com uma ação moralmente aceitável de cumprir os acordos não resolve os problemas enfrentados pelos seres vivos em sua geração. Seria o mesmo que pretender que o trabalho de Sísifo tivesse fim e o rei da mitológica Corinto pudesse descansar de seu castigo eterno, enquanto os desertores procriam em meio à cooperação, sem um perdão divino. O estado de natureza pode não ser exatamente o mesmo descrito por Hobbes. A situação simulada no jogo voluntário permite a convivência de um terceiro personagem entre desertores e cooperadores, o solitário. Todavia, as circunstâncias continuam não sendo a melhor para todos, apesar de mitigada frente às condições precárias de soma zero da guerra hobbesiana generalizada.

Efetivamente, a cooperação pode, em um processo longo e muito lento, surgir entre os organismos vivos em sua constituição celular. Genes e células que colaboram uns com os outros na formação de tecidos, órgãos que formam todo corpo de um ser vivo. Entretanto, esse mesmo organismo está sujeito a ataques de micróbios invasores ou mesmo mutações e mal funcionamento interno, que põem a saúde do vivente em perigo. Entre as espécies, a cooperação também floresceu a ponto de sociedades terem se formado como hoje. Nos animais capazes de formarem suas próprias leis de convivência, intuitivamente, a instituição do governo e do Estado civil veio em socorro daqueles que pretendiam forçar sua segurança, aumentar a expectativa de vida e poder realizar seus planos de vida com maiores chances de êxito.

O mecanismo de punição faz, ainda que artificialmente, que a cooperação se estabeleça com maior eficiência. Nesse sentido, estimula que estratégias cooperadoras evoluam e se tornem estáveis ao longo do tempo, antecipando os efeitos desejáveis da evolução de sentimentos morais espalhados na multidão. Faz o Estado e a punição aquilo que Immanuel Kant previa que fosse sua função: organizar a sociedade de demônios, a fim de garantir a paz interna e externa até que o ser humano venha a superar sua criminalidade e agir conforme a razão de maneira incondicionalmente boa.

(...) O mecanismo da natureza através das inclinações egoístas, que se opõem entre si de modo natural também externamente, pode ser utilizado pela razão como um meio de criar espaço para o seu próprio fim, e regulação jurídica, e assim também, tanto quanto depende do próprio Estado, de fomentar e garantir a paz interna e externa (KANT, I. A Paz Perpétua, B 62).

Notas

1 Veja HARSANYI, J. "Normative Validity and Meaning of Von Neumann-Morgenstern Utilities", p. 312.

2. Veja HAUERT, Chr. et al. "Volunteering as Red Queen Mechanism for Cooperation in Public Goods Games", p. 3.

3. Red Queen é uma personagem de Alice no País do Espelho, de Lewis Carroll (Charles Lutwidge Dodgson, 1832-1898), que na adaptação brasileira de José Bento Monteiro Lobato (1882-1948) recebeu o nome de Rainha Negra. Tradução essa que foi respeitada aqui. Veja CARROLL, L. Alice no País do Espelho, cap. II.

4. A seção de Poincaré é um segmento de reta que atravessa o cículo traçado por um fluxo contínuo cíclico para determinar o movimento periódico de um ponto. Essa idéia foi aplicada pelo matemático francês Jules-Henri Poincaré (1857-1912) na tentativa de resolver o problema de um sistema envolvendo três corpos. Em uma região do espaço, imagina-se um plano transversal por onde passariam os corpos em movimento. Haveria periodicidade toda vez que a curva traçada pelo objeto retornasse ao mesmo ponto dessa seção. Aos interessados em Teoria do Caos, recomenda-se a leitura desse livro, bem como a divulgação de STEWART, I. Será que Deus Joga Dados?.

5. Gráfico reproduzido de HAUERT, Chr. et al. Op. cit., p. 2. As taxas de rendimento maiores do que dois (r > 2), no jogo dos Bens Públicos com opção de saída, têm ponto fixo Q cercado por órbitas fechadas que representam a oscilação entre cooperadores, desertores e solitários de modo semelhante ao ciclo de Lotka-Volterra com apenas duas estratégias.

6. Veja LEWIN, R. Complexidades, onde se passa em revista as principais correntes teóricas dessa área de investigação.

7. Veja AXELROD, R. "On Six Advances in Cooperation Theory", pp. 29-31.

8. MICHOR, Fr. & NOWAK, M. A. "The Good, the Bad and the Lonely", p. 679.

« Antes: O Carona Free-rider |

A seguir: A Cooperação nos Bens Públicos.» |

AXELROD, R. "On Six Advances in Cooperation Theory". Analyse & Kritik, pp. 1-39, janeiro de 2000. Disponível na Internet via http://www-personal.umich.edu/~axe/research/SixAdvances.pdf

CARROLL, L. Alice no País do Espelho; trad. Monteiro Lobato. - São Paulo: Brasiliense, 1960.

FOUCAULT, M. Vigiar e Punir; trad. Lígia M. P. Vassalo. - Petrópolis: Vozes, 1987.

HARSANYI, J. "Normative Validity and Meaning of von Neumann-Morgenstern Utilities", in BINMORE, K., KIRMAN, A. & TANI, P. Frontiers of Games Theory, cap. 15. – Cambridge (Ma): MIT, 1993. pp. 307-320.

HAUERT, Chr. et al. "Volunteering as Red Queen Mechanism for Cooperation in Public Goods Games". Disponível na Internet via http://www.iiasa.ac.at. Arquivo consultado em 2003.

HOBBES, Th. Leviatã; trad. de João P. Monteiro. - São Paulo: Abril Cultural, 1983. (Os Pensadores)

KANT, I. A Paz Perpétua; trad. Artur Morão. - Lisboa: Edições 70, 19.

LEWIN, R. Complexidade; trad. Marta R. Schmidt. - Rio de Janeiro: Rocco, 1994.

MICHOR, Fr. & NOWAK, M. A. "The Good, the Bad and the Lonely", in Nature, vol. 419, outubro de 2002, pp. 677-679.

STEWART, I. Será que Deus Joga Dados?; trad. Mª Luíza X. de Borges. - Rio de Janeiro: Zahar, 1991.

TUGENDHAT, E. Lições sobre Ética; trad. Róbson R. dos Reis et al. – Petrópolis: Vozes, 1996.