Reflexiones sobre comportamiento humano, economía, ecología y política

Pedro J. Hernández pedroj.hernandezgonzalez@gobiernodecanarias.org

Viernes, 16 de septiembre de 2005 (revisión 27/11)

Me he propuesto intentar ordenar algunos pensamientos y notas bibliográficas sobre un conjunto de ideas al que no dejo de darle vueltas y cuyo nexo de unión es nuestro futuro a muy corto plazo (de aquí a un siglo aproximadamente).

No deja de ser curioso que nuestro futuro a corto plazo sea un tema mucho más complejo e impredecible que el futuro a muy largo plazo, pues este último sólo tiene dos finales posibles: la extinción de nuestra especie o el control absoluto del flujo de energía e información de todo el universo (ver mis comentarios al respecto en ciencia y esperanza).

La idea de organizar esto en forma de diario ¡no es original! y está inspirada por la enciclopedia digital que es la página de John Baez, y en concreto su diario de economía que nadie debería perderse.

El grupo de ideas al que me refiero interconecta de una forma que nadie alcanza a ver con exactitud varias disciplinas como son las neurociencias, la tecnología, las crisis ambientales y energéticas y la economía, pasando por la política e incluso las creencias religiosas, ideológicas o de otro tipo. Las ideas tienen su origen en la lectura a lo largo de varios años de los siguientes libros, que recomiendo a todo el mundo

· John Kenneth Galbraith. La cultura de la satisfacción. Ariel.1994.

· Carl Sagan. El mundo y sus demonios. Planeta 1997

· Pinker, S. 1997. Cómo funciona la mente. Destino. 2001.

· Paul Krugman. El teórico accidental. Crítica 1999

· Richard Dawkins. El gen egoísta. Salvat 2002

· Pinker, S. 2002. La Tabla Rasa. Paidós.

Relacionados con las ideas expuestas en estos libros y en la línea de nuestro futuro a corto plazo hay varios artículos on-line que han sido mi punto de partida.

Jay Hanson. 2001. Maximum Power. En su página algo pesimista (aunque quizás realista) DIE OFF - a population crash resource page- hay un compendio de información interesante.

Louis J. Appignani 2005. Roadmap to 2050 and a Humanist World

Robin Hanson 2002. Was Cypher Right?: Why We Stay In Our Matrix. Hay mucho material interesante en la web de este pensador original

Richard Layard 2003. Happiness: has social science a clue?.

Esta última referencia me ha impresionado y pasaré a comentarla en detalle.

Lo primero que llama la atención es la siguiente gráfica que muestra para EE UU la evolución del Producto Interior Bruto per cápita y del porcentaje de gente que declara ser muy feliz (Layard hace una buena defensa de la correlación entre lo que declara la gente y una medida más objetiva del grado de satisfacción)

La siguiente gráfica representa una medida de la felicidad frente a la media de ingresos de diferentes países.

Resulta revelador que el grado de satisfacción no aumente necesariamente a partir de unos 15000 $ per cápita. Resulta aún aleccionador que el grado de satisfacción de la gente en España esté bastante por debajo de países como Islandia, Irlanda o Nueva Zelanda. ¡¿No era éste el País donde supuestamente mejor se vivía?!.

A corto plazo, mayores ingresos generan satisfacción, pero hay dos efectos que actúan enseguida: habituación y competitividad. El segundo es muy peligroso porque hace que la gente intente conseguir más ingresos a costa de su tiempo libre. Y vemos que por encima de unos 15000$ per cápita el grado de satisfacción no aumenta necesariamente. Esto implica que las políticas fiscales actuales están en el camino equivocado. De hecho, por encima de unos 15000$ aprox. per cápita, cada dólar extra ingresado debería tener una tasa alta de impuestos (del orden del 60%) para desincentivar el tiempo extra de trabajo. Los países nórdicos han aplicado esta regla (aunque por otras razones) demostrando con su éxito económico y social además que es una falacia que los impuestos elevados tengan efectos necesariamente negativos sobre la economía.

Layard también considera diferentes factores puramente psicológicos que tenemos que atacar desde la política económica. Por ejemplo, sabemos que la gente se siente mejor si puede confiar en los demás. Pero resulta que el porcentaje de gente que piensa que se puede confiar en la mayoría ha disminuido con el tiempo, como se puede ver en el siguiente gráfico.

También ha disminuido el porcentaje de gente que piensa que los demás llevan una vida buena y honesta (en EEUU de un 51% en 1950 hasta sólo un 27% en 1998)

La causas de esto no son triviales pero Layard apunta al individualismo, a la movilidad laboral y a la desestructuración familiar como causas probables.

Layard hace unos comentarios interesantes sobre la influencia de la televisión. Desde luego todo parece indicar que el despliegue de cuerpos esculturales y bienes que no poseemos sólo pueden disminuir nuestra felicidad y no ayudar a mejorarla.

En resumen, si nuestra política futura debiera tener como objetivo prioritario aumentar el grado de satisfacción de sus ciudadanos deberíamos hacer cosas que parecen contradecir en parte a la economía neoclásica, como

Política fiscal más severa con los ingresos extras a costa del tiempo libre

Disminución de la movilidad laboral forzosa

Políticas agresivas contra el desempleo

Disminución de las diferencias de rentas

Potenciar la estabilidad laboral

Prohibir la publicidad dirigida directamente a menores

Tratamiento legal equitativo de los ciudadanos

Mejorar la educación en valores

Evitar los incentivos económicos dentro de las empresas y potenciar los incentivos profesionales

Reducir las diferencias notables en las jerarquías laborales

Potenciar la democracia participativa

sábado 24 de septiembre de 2005 (revisión 27/11)

Curiosamente Paul Krugman, economista y columnista habitual de The New York Times hace unos comentarios relevantes que no recordaba respecto de lo anterior en la sección 26 de

En 1950, el nivel de vida de una familia de clase media resulta sorprendentemente bajo para los estándares actuales. ¡Pero el americano medio de 1950 estaba más satisfecho que el actual, como hemos visto anteriormente!.

Y es que "la gente no se preocupa exactamente por su nivel material absoluto de vida; se preocupan de su nivel comparado con los demás".

Robert Wright, autor de dos libros que parecen interesantes

THE MORAL ANIMAL: Why We Are the Way We Are -- The New Science of Evolutionary Psychology, Robert Wright; Pantheon; 1994;

Nonzero: The Logic of Human Destiny. Pantheon Books. 2000.

subrayaría que nuestro interés por la posición social existe por buenas razones evolutivas. ¡Aunque hay que tener cuidado con que estas supuestas razones no sean más que bonitas historias que son sólo autoconsistentes!.

Krugman también señala algo interesante. El homo economicus, es decir, el supuesto de la teoría económica clásica del agente racional que intenta maximizar su beneficio, no es más que una hipótesis de trabajo que puede resultar útil. Y de hecho la neurobiología ha entrado al tajo demostrando que por supuesto no somos agentes racionales y no actuamos siempre ni mucho menos en nuestro propio interés. El artículo a leer al respecto, informativo, con muchas referencias y no excesivamente técnico es

Colin Camerer, George Loewenstein and Drazen Prelec, Neuroeconomics: how neuroscience can inform economics, Journal of Economics Literature, March 2005

que quizás comentaré en detalle más adelante.

Por eso, nuestra tendencia actual al capitalismo de corte más liberal parece en clara contradicción con aquello que nos satisface como humanos. ¡A no ser que cambiemos o más bien confundamos nuestras expectativas psicológicas que la evolución ha forjado a lo largo de los últimos 100,000 años!. Por eso podría dar la impresión de que la política económica actual no está adaptada a nuestros deseos e incluso a nuestros intereses, sino que más bien trata de adaptar nuestros deseos e intereses a la política económica.

Los errores básicos en los supuestos de la economía clásica están señalados en

FIVE FUNDAMENTAL ERRORS por Jay Hanson.

La pregunta es entonces, ¿a quién beneficia nuestra política económica?. La respuesta que parece obvia (?): a las grandes empresas. Quizás los verdaderos agentes racionales que tratan de maximizar sus beneficios de la economía clásica sean las grandes empresas y no los individuos. No estoy diciendo que esto se haga de forma consciente desde la política pues no soy partidarios de teorías de la conspiración, aunque los casos de condescendencia de determinados políticos con determinadas corporaciones esté fuera de toda duda razonable. Quizás estemos creando una sociedad cuya unidad fundamental no sea el propio individuo sino las grandes empresas. ¿Estaremos creando corporaciones más satisfechas a costa de individuos más infelices?.

Domingo 25 de septiembre de 2005 (revisión 27/11)

Y el petróleo no deja de subir y la pregunta que está en las mentes de todo el mundo es: ¿se trata de una crisis pasajera o estamos condenados a vivir en una crisis energética permanente?. No es un tema ni mucho menos nuevo. Podríamos empezar con el análisis que hace M. King Hubbert en 1956

M.K. Hubbert, Nuclear Energy and Fossil Fuels: American Petroleum Institute, Drilling and Production Practice, 7 (1956)

Hubbert nos presenta en esta estupenda exposición de la situación lo que posteriormente se conocería como la curva de Hubbert que no es más que una curva de producción de cualquier recurso finito. Por ejemplo, en la figura podemos ver el caso de la producción de petróleo (en millones de barriles anuales) en el estado de Ohio cómo alcanza un máximo de producción alrededor de 1896

En un análisis pormenorizado contemplando diferentes escenarios Hubbert hace una predicción sobre la evolución de la producción de petróleo para EEUU y para el mundo. Sus predicciones se muestran a continuación respectivamente para EEUU y para todo el planeta.

Vamos entonces a un artículo más reciente publicado en Science en 1998

The End of Cheap Oil, Colin J. Campbell and Jean H. Laherrère, Scientific American, 3,1998

donde sus estimaciones actualizadas (después de ¡más de 40 años!) coinciden básicamente con el análisis de Hubbert. Vemos además cómo la predicción para EEUU se cumplió con el pico de producción situado en 1970.

Los autores señalaban además que el pico de producción creará tensiones en la oferta-demanda como estamos de hecho viendo en estos días: aumento del precio acompañado de fluctuaciones y de sensibilidad a cualquier evento cercano a las zonas de producción o refino. Las posibles causas de este aumento de precios están bien explicadas en

http://en.wikipedia.org/wiki/Oil_price_increases_of_2004_and_2005

Una actualización de 2004 de la curva de Hubbert puede verse a continuación

Todo parece indicar así que el uso del petróleo como combustible es inviable más allá de la próxima década. Una de las estimaciones más optimistas es, ¡cómo no!, de U.S. Energy Information Administration

John Wood & Gary Long, Long Term World Oil Supply (A Resource Base/Production Path Analysis) (2000)

que sitúa el pico en algún lugar entre el 2021 y 2112. El tiempo se nos acaba.

Jueves 29 de septiembre de 2005 (Revisión 27/11)

¡O... no!. A veces uno se olvida del fenómeno Wikipedia. Las entradas que uno puede encontrar empiezan a ser extremadamente robustas e informativas. No deberían perderse

http://es.wikipedia.org/wiki/Teoría_del_pico_de_Hubbert ¡cuidado con el enlace, que puede causar algún problema por la tilde de teoría!.

Uno de los enlaces que he encontrado extremadamente útil es una excelente crítica a los resultados anteriores

Michael Lynch The New Pessimism about Petroleum Resources:Debunking the Hubbert Model(and Hubbert Modelers)

Lynch hacen una observación interesante: No hay que confundir correlación estadística con causalidad, que es lo que parecen estar haciendo Campbell y Laherrère razonando como sigue: hay un estancamiento en la producción desde 2000, las reservas descubiertas han disminuido en los últimos años, luego el petróleo ha alcanzado el pico de producción. Sin embargo podría ser simplemente que no se han empleado todos los recursos disponibles para encontrar y explotar reservas debido a que no ha sido hasta ahora rentable para las petroleras. En otras palabras, en un asunto tan complejo como éste, Campbell y Laherrère han obviado factores importantes.

Por otro lado Lynch acusa a Campbell y Laherrère de no emplear técnicas estadísticas suficientemente formales en sus análisis. ¡Esas son palabras mayores!. Sería cuestión aquí de repasar todas las referencias de estos dos autores, trabajo que sinceramente no estoy dispuesto a realizar en este momento: ¡queda como tarea para el supuesto lector!.

Quizás deberíamos contrastar el pesimismo de Campbell y Laherrère con el optimismo de un conocido (fuera de España) y polémico autor

Bjørn Lomborg 1998,2001. El Ecologista Escéptico. Espasa Calpe S.A. 2003.

Tanta polémica han despertado sus argumentos que de hecho existe una página anti-Lomborg: www.anti-lomborg.com

Con un primer beneficio de la duda para Lomborg, valoremos sus tres principales argumentos contrarios a los pesimistas:

1. Reservas que aumentan con el tiempo: cada vez disponemos de más petróleo, no menos

2. Aumento de la eficiencia energética

3. Posibilidad de sustitución del petróleo por otros combustibles

Respecto al primer argumento, vemos en la siguiente gráfica --procedente del informe de la petrolera BP de 2004 para que no haya dudas partidistas-- que las reservas no han aumentado significativamente en los últimos diez años.

En una crítica detallada y bastante destructiva del libro de Lomborg, en concreto sobre el capítulo 11 que dedica al tema de la energía, se hacen algunos comentarios interesantes como que tanto las compañías petroleras como los países miembros de la OPEC tienen más incentivos para exagerar sus reservas que para lo contrario, así las reservas podrían ser un arma política que no ayuda precisamente a dilucidar la polémica.

Respecto al segundo argumento, el aumento de la eficiencia energética es muy relativo, por dos razones básicas en las que puedo pensar ahora mismo:

a) La eficiencia energética de la extracción tiene una tendencia clara a la disminución. Actualmente se extraen entre 1 y 5 barriles de petróleo por cada barril consumido en las tareas de extracción, transporte y refinado.

b) Si el precio del petróleo aumenta a la par que la eficiencia digamos que podemos conseguir la misma producción por euro gastado en combustible. Como la economía aspira al crecimiento (mayor producción), terminaremos consumiendo más petróleo. Este razonamiento se conoce como paradoja de Jevons.

En cuanto al tercer argumento, en The Post-Petroleum Paradigm -- and Population, el geólogo Walter Youngquist argumenta que no tenemos actualmente una alternativa viable al uso tan variopinto que hacemos actualmente del petróleo. Y es difícil de imaginar una sustancia tan versátil, ligera de transportar y relativamente segura.

Se ha apuntado al etanol. Por ejemplo, Brasil ha hecho un gran esfuerzo para utilizar vehículos mixtos de alcohol y diesel. Sin embargo el etanol podría ser una energía deficitaria porque necesita ser producido. David Pimentel, de la universidad de Cornell y un citado ecologista (además de ser uno de los principales blancos del libro de Lomborg) defiende este argumento en

Pimentel, D. (1998). Energy and dollar costs of ethanol production with corn. Hubbert Center Newsletter, 98/2 M, King Hubbert Center for Petroleum Supply Studies.

Otra posibilidad sería la combinación energía solar+energía hidroeléctrica+hidrógeno. Los números sin embargo parecen indicar que esto sólo funcionaría si fuésemos consumidores energéticos más austeros (al menos en un factor 10 según Order of Magnitude Morality).

Se puede consultar información sobre otras alternativas en http://en.wikipedia.org/wiki/Future_energy_development

Pero podríamos concluir diciendo que la alternativa al petróleo, sea la que sea, necesitará de una serie de años de transición que no deberían coincidir con una crisis prolongada de producción si no queremos ver efectos devastadores en nuestra forma de vida. La apuesta deberíamos hacerla ya basada en posibilidades realistas y no futuristas (por ejemplo, no sabemos si la fusión nuclear es una alternativa realista en un periodo razonable de tiempo). Así, la única posibilidad parece estar en la diversificación de la producción energética.

Domingo 2 de octubre de 2005

Hoy en el diario El País precisamente el Debate gira en torno a las alternativas energéticas. El premio Nobel de física Carlos Rubbia nos da una visión equilibrada de la situación, sin embargo, el director de Greenpeace España, Juan López de Uralde suelta toda su ira contra la energía nuclear, usando como casi siempre hacen los ecologistas argumentaciones radicales sin mirar el término medio. Por ejemplo:

"Chernóbil ya puso punto final al debate sobre la seguridad de las centrales nucleares" que viene a ser como decir que el accidente del Prestige puso punto final al debate sobre la seguridad del transporte de crudo. Al contrario, el accidente de Chernóbil o el del Prestige nos dicen más sobre sobre nuestras formas de gestión pública que sobre cuestiones técnicas.

"La energía nuclear ha perdido la batalla de la competitividad económica en unos mercados energéticos cada vez más liberalizados". Cierto, pero no debería preguntarse el señor López de Uralde si no podría ser que la infraestructura haya apostado por los combustibles fósiles y estos han sido hasta ahora baratos y abundantes.

"Las centrales nucleares generan inexorablemente unos residuos cuya peligrosidad se prolongará durante muchas decenas de miles de años y con lo que no se sabe qué hacer". Lo que es una visión muy simplista del asunto y si no véase lo que tienen que decir los ingenieros.

El señor López de Uralde debería ser algo más equitativo con las partes y mencionar datos relevantes como:

Las centrales nucleares no producen dióxido de carbono (principal gas de efecto invernadero) y sus emisiones radiactivas ¡son menores que las producidas por una central térmica de carbón!.

El uso del carbón como fuente de energía ha producido más muertes que la energía nuclear.

El peor accidente industrial de la historia no fue Chernóbil sino la planta química de Bhopal.

En 1999 el precio medio del kWh nuclear se estimaba en 13 centavos de dolar, aproximadamente el doble que el generado en una central térmica (mi fuente es El Ecologista Escéptico, capítulo 11. pag. 199). Sin embargo, en esa época el barril de petróleo estaba por debajo de los 20$. Hoy está por encima de los 60$. Uno está en el derecho de preguntarse si una apuesta por la infraestructura nuclear podría hacer los precios más competitivos que los de la centrales térmicas.

Existen nuevas propuesta de reactores más eficientes y seguros.

Sábado 8 de octubre de 2005

El diario El Mundo comentaba hoy que España es uno de los países donde primero llegan a la población los nuevos tratamiento contra el Cáncer. No cabe duda de que el sistema sanitario público de nuestro País es uno de los mejores del mundo. Sin embargo, cada día aparecen tratamientos nuevos y cada vez más costosos. Como señala Paul Krugman,

Paul Krugman. El teórico accidental. Crítica 1999.§ 25

el problema no está en el crecimiento en el gasto sanitario, sino en que el porcentaje de ese gasto que cubre el Estado es considerable. Es curioso que, siendo éste un problema de mayor magnitud que el gasto asociado al envejecimiento de la población, se le haya prestado mucha menor atención. De hecho Krugman sólo puede pensar en una solución clásica que parece gustar poco a los políticos y economista actuales: elevar los impuestos.

Sin embargo hay un artículo que ha llamado profundamente mi atención:

Alguna de las cosas que dice Hanson desde luego no es lo que damos por sentado en la actualidad:

"...de hecho, la gran mayoría de lo que los médicos hacen no está basado en estudios científicos.[...] Mayormente los médicos copian los que otros médicos alrededor hacen, e intentan algunas cosas nuevas de motu propio. Esto produce una gran variación de las prácticas en pacientes similares de médicos de diferentes regiones".

"...una vez un medicamento ha sido aprobado para un determinado tratamiento en determinada condiciones, los médicos son libres de usarlo en otras condiciones, independientemente de lo que diga el estudio".

En cuanto a la fiabilidad de los estudios, Hanson señala algunas cosas que todos sospechamos y otras que le dejan a uno bastante desconcertado:

"...Las compañías farmacéuticas suelen realizar numerosas pruebas, pero sólo informan de aquellas que hacen a su medicamento parecer bueno, invalidando las estadísticas".

"...Las compañías farmacéuticas suelen realizar los mejores tests en los pacientes que más probablemente se beneficiarán y bajo el cuidado de médicos que más probablemente tomaran buenas decisiones".

"Los pacientes del ensayo pueden decir con frecuencia si están recibiendo el medicamento en lugar de un placebo por los efectos secundarios que éste produce".

Pero incluso si los estudios son completamente honestos, todavía puede existir una posibilidad considerable de que hayan encontrado una falsa correlación. Y aquí la referencia fundamental es

Loannidis JPA 2005. Why most published research findings are false. PLoS Med 2(8): e124.

"Hay una preocupación creciente de que la mayoría de los resultados de las investigaciones publicadas en la actualidad sean falsos[...]. El resultado de una investigación es menos probable que sea verdadero cuando los estudios realizados en es campo de investigación son escasos, cuando la magnitud del efecto encontrado es menor, cuando hay un mayor número y una menor preselección de relaciones testadas, donde existe mayor flexibilidad en los diseños, definiciones, resultados y modos de análisis; donde existe mayor financiación y otros intereses y prejuicios y cuando más equipos están envueltos en una investigación en busca de resultados estadísticos significativos".

Habitualmente en medicina de utiliza una significación estadística de uno a veinte, es decir, que en promedio en ensayos similares uno esperaría encontrar el mismo resultado por puro azar en un ensayo de cada veinte. No es mucho, pues por ejemplo en física es normal exigir una significación estadística de al menos uno en diez mil, por lo que uno espera encontrar muchos resultados engañosos.

Sin embargo, la afirmación que más me ha sorprendido del artículo de Robin Hanson es la siguiente

"Los estudios encuentran una gran influencia aparente en la salud de la edad, el género, el ejercicio físico, el status social, el lugar de residencia, el tabaco, las horas de sueño e incluso la asistencia a la iglesia. El género, el ejercicio y el status social pueden cambiar la esperanza de vida de 10 a 15 años. [Sin embargo] cuando uno se fija en el gasto médico, se encuentra generalmente que no hay ningún efecto apreciable sobre la esperanza de vida. Cuando se comparan naciones o individuos, la gente que dispone de más medicina no muestran mejor salud en promedio que la gente que obtiene menos medicina".

De hecho, resulta sumamente desconcertante que el aumento sistemático en la esperanza de vida en occidente ocurra cuando precisamente los factores que los estudios indican como negativos para la esperanza de vida parecen ser cada vez más comunes: sedentarismo, residencia en grandes ciudades, etc.

Por otro lado Hanson afirma que "cuando uno mira las gráficas que representan la tasa de mortalidad frente al tiempo para determinadas enfermedades, normalmente no se puede apreciar ningún cambio significativo en torno a las fechas donde se se introdujeron famosos tratamientos que curaban dichas enfermedades. La esperanza de vida se ha duplicado en el último siglo y la medicina no puede atribuirse el mérito de más de un año de aumento o así".

La pregunta clave entonces es ¿cuál es el factor relevante en el aumento de la esperanza de vida?. La respuesta de Hanson es que ¡no lo sabemos!.

Indirectamente Hanson no estás diciendo que podemos gastar mucho menos si dejamos de utilizar tratamientos que en el fondo no parecen mostrar su eficacia.

Esa idea me hace contemplar la homeopatía, la acupuntura y en general las medicinas alternativas desde otro punto de vista. Por supuesto que todas esas disciplinas y sus tratamientos no tienen ninguna base racional. Pero ante dolencias comunes como la migraña, el colon irritable, el acné o el insomnio para las que la medicina convencional actúa básicamente de la misma manera irracional, ¿por qué no dejar a la gente elegir el placebo con el que se sienta más a gusto?.

Con todo esto hemos olvidado el asunto principal. ¿Cómo financiaremos en el futuro el galopante gasto sanitario?. He aquí una posible propuesta:

La idea principal es crear un seguro médico más similar a un seguro de coche que a la situación actual. Una persona paga un seguro médico. En el caso de una enfermedad, la compañía paga una determinada cantidad establecida y la persona decide dónde y cómo gasta ese dinero. Eso aumenta la capacidad de elección del consumidor creando un costo marginal del servicio, que supuestamente podría hacerlo más eficiente. De hecho, uno de los problemas del sistema actual es su costo marginal cero. Es decir, el consumidor de un servicio sanitario actual no tiene ningún incentivo para reprimirse de acudir a éste para recibir un servicio que puede estimar no necesitar con alta probabilidad (por ejemplo en los casos de gripe o de resfriado en personas jóvenes y sanas). Es como una barra libre donde uno pide a veces una cuarta o quinta bebida cuando no está seguro de que le apetezca, sólo porque su costo marginal es cero y en cualquier caso puede abandonarla en cualquier rincón.

Lunes 10 de octubre de 2005

Robin Hanson tiene otra propuesta más compleja pero interesante en Buy Health, Not Health Care. La idea básica es que una misma compañía gestione la atención sanitaria y el seguro de vida de sus clientes, con lo que tendrá cierto interés en garantizar una buena atención sanitaria.

Aunque realmente las alternativas revolucionarias despierten nuestro recelo, acostumbrados a un sistema sanitario de libre acceso para todos, no cabe duda de que la sostenibilidad de tal sistema es dudosa en el futuro y con la llegada de tratamientos cada vez más costosos, el sistema sanitario no tiene más remedio que crear procedimiento selectivos que lo único que lograrán es una discriminación creciente entre ricos y pobres que de hecho ya se está produciendo en cierto grado.

Miércoles 12 de octubre de 2005 (revisión de 06/12)

Sin embargo, muchos estudios parecen indicar que existe una diferencia clara entre la esperanza de vida y los ingresos y curiosamente la atención médica de ambos grupos no parece un factor relevante, otra vez en contra de lo que nos dice nuestro sentido común. Robin Hanson tiene una página de referencias interesante en http://hanson.gmu.edu/EC496/Sources/sources.html

Respecto a un comentario de Hanson sobre el declive exponencial estacionario de la mortalidad específica con la edad a lo largo del siglo XX, la referencia en la que se basa es un artículo de Nature

SHRIPAD TULJAPURKAR, NAN LI & CARL BOE 2000. A universal pattern of mortality decline in the G7 countries Nature 405, 789 - 792

Hay dos libros disponibles on-line

Es ciertamente provocativo que no exista una explicación simple a ese declive y desde luego los avances médicos deberían reflejar en principio algunos saltos discretos en dicho declive aparentemente regular y constante. Pero no lo hacen.

Googleando un poco he encontrado una explicación no menos provocativa: el aumento del CO2 en la atmósfera. Teniendo en cuenta que el declive de la mortalidad se ha producido desde prácticamente comienzos de la era industrial, los autores de www.co2science.org hacen un resumen interesante de lo que sabemos del tema del aumento de la esperanza de vida según un patrón inesperado, citando las siguientes referencias que pueden resultar de interés

Horiuchi, S. 2000. Greater lifetime expectations. Nature 405: 744-745

Oeppen, J. and Vaupel, J.W. 2002. Broken limits to life expectancy. Science 296: 1029-1030

y aventurando la hipótesis de que un atmósfera menos rica en oxígeno evita en cierto grado la presencia de radicales libres. Algún ecologista pondría el grito en el cielo de atribuir algo tan deseable a nuestros desechos atmosféricos de la era industrial.

De hecho, otros efectos positivos que se han atribuido al calentamiento global que estamos padeciendo son:

el aumento de la fertilidad de las plantas por la presencia de CO2

y un efecto beneficioso sobre la mortalidad debido al aumento de temperaturas puesto que parece ser que se registran mayores tasa en invierno que en verano.

Es un hecho muy curioso que cada población esté adaptada a un temperatura óptima con una tasa de mortalidad mínima y que a ambos extremos de dicha temperatura óptima esta tasa aumente. Por ejemplo en el norte de Finlandia el óptimo está en unos 17,3ºC, en Londres en 22,3ºC y en Atenas en unos 25,7ºC.

Keatinge et al. 2000. Heat related mortality in warm and cold regions of Europe. British Medical Journal 321 (7262): 670-673

Sin embargo el asunto es complejo porque el clima será más extremo. De hecho el informe del IPCC (Panel Intergubernamental del Cambio Climático) menciona la posibilidad de mayor mortalidad por olas de calor más intensas y por extensión de enfermedades tropicales a regiones donde hoy en día no existen o son muy infrecuentes. Ver también los comentarios de Pim Martens 1999 American Scientist 87:534

Aunque mi interés en el asunto del cambio climático es muy elevado y he leído mucho al respecto, hay suficiente información de calidad en la red, por lo que no comentaré los detalles, aunque sí daré algunas referencias interesantes.

Si el lector no ha leído mucho al respecto, yo particularmente le recomendaría empezar por un reportaje interesantísimo y entretenido aparecido en el New Yorker donde uno se puede llevar una buena impresión de lo que está ocurriendo o lo que la gente cree que está ocurriendo con el clima.

A continuación buscaría información sobre la realidad del aumento global de la temperatura. Una página con una información estupenda y unas imágenes impresionantes en la web de John Baez. No se pierdan sobre todo la comparación entre el deshielo de Groenlandia en 1992 y 2002.

Por último intentaría valorar los argumentos de las dos partes en http://www.realclimate.org/ y http://www.climateaudit.org/.

Las últimas noticias indican que el calentamiento global se puede estar produciendo aún más rápidamente de lo que pensábamos.

Sin embargo, mi interés aquí, conectado con nuestro futuro a corto plazo, es la eficacia real del Protocolo de Kioto. El análisis más extenso y asequible que he encontrado hasta ahora está en el capítulo 24 del tan denostado

Bjørn Lomborg 1998,2001. El Ecologista Escéptico. Espasa Calpe S.A. 2003.

Las críticas detalladas de este capítulo de Lomborg pueden hallarse en esta página.

Las críticas ad hominem tan frecuentes de la figura de Lomborg han hecho que sienta cierta simpatía por el personaje. El libro está bien escrito, es bastante divulgativo y contiene una ingente cantidad de tablas, figuras y referencias interesantes, cosa que siempre es de agradecer. Como trata sobre muchos temas complejos y tan dados a la sensibilidad medioambiental que vivimos en la actualidad, por supuesto que un análisis en detalles como el que se hace en esta página no los superaría casi ningún autor. De hecho, el número de errores en tal despliegue de argumentos que hace Lomborg me da la impresión que es relativamente escaso comparado con el volumen de información. Y los ataques de tipo mentira, información sesgada o engaño deliberado me parecen algo excesivos. Sobre todo, cuando en cualquier análisis que se hace hoy en día de casi cualquier tema, las referencias son como el refranero español: siempre se puede encontrar el apropiado para cualquier situación y su contraria.

En un lado del debate Lomborg hace un balance costo-beneficios basado básicamente en "bussines as usual", es decir, considerando un modelo económico como el actual y llegando a la conclusión general de que probablemente es más óptimo gastar el dinero en políticas de ayuda al desarrollo que en el Protocolo de Kyoto.

En palabras del propio Lomborg en una entrevista en el diario La Vanguardia

"Deberíamos ser muy cuidadosos con las decisiones sobre el calentamiento global. Es un gran problema, pero hoy podemos hacer poco para cambiarlo, y a un coste altísimo. Kioto supondría reducir las emisiones de CO2 en un 30% para el 2020 en el mundo desarrollado. Pero aunque todos cumplieran, eso sólo retrasaría seis años las emisiones previstas para el 2100. Y mientras, sacrificaremos casi el 2% del PIB anual para cumplir. Los 150.000 millones de dólares que costará como mínimo Kioto son el triple de la ayuda al desarrollo actual. Con el presupuesto de sólo un año, el Tercer Mundo podría tener agua potable. Podríamos usar el dinero de Kioto de manera más útil invirtiendo en los países en desarrollo, lo que redundará en que disminuyan su contaminación. Además, dado lo costosa que es hoy la reducción del CO2, sería mejor dedicar parte de nuestros esfuerzos a investigar fuentes energéticas menos contaminantes. De nuevo, hay que mostrar a la gente las prioridades verdaderas."

"El calentamiento global no es el mayor de los problemas del mundo. Analizado en términos de coste-beneficio, no nos damos cuenta de los grandes efectos que tendría algo tan simple como que todo el mundo tuviera agua potable limpia. Acusamos a nuestros mercados y nuestra agricultura de los problemas, pero los mercados son la solución para resolver algunos. Si recortamos las enormes ayudas agrícolas de Europa y EE.UU. beneficiaremos a nuestras sociedades y a las sociedades en desarrollo rápidamente. Si queremos dejar a nuestros herederos un mundo mejor, es fundamental que nos centremos en la economía. No todo va a ser solucionado por el mercado, hay que regular lo que parece más sensato, con un razonable orden de prioridades, pero no por miedos irracionales. En lo ya firmado, como el protocolo de Kioto por parte de la UE, hay que aplicarlo de la manera menos costosa posible para lograr nuestros objetivos".

También hay una entrevista disponible en Muy Interesante.

Un punto de vista divergente es el de Michael Grubb

Michael Grubb, The Kyoto Protocol: An Economic Appraisal (2000)

El IPCC considera escenarios más complejos intentando tener en cuenta el valor económico de aspectos ambientales como la desaparición de especies o de culturas que viven en islas

INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE, CLIMATE CHANGE 2001: SYNTHESIS REPORT, SUMMARY FOR POLICYMAKERS (2001)

Dos artículos críticos con los argumentos de Lomborg, mucho más amable e informativo que la gran mayoría, con numerosas e interesantes referencias es

Douglas A. Kysar 2003. Some Realism About Environmental Skepticism: The Implications of Bjørn Lomborg’s The Skeptical Environmentalist for Environmental Law and Policy. ECOLOGY LAW QUARTERLY Vol. 30:2

que básicamente defiende la posición del IPCC. Y

Matthew A. Cole ENVIRONMENTAL OPTIMISTS, ENVIRONMENTAL PESSIMISTS AND THE REAL STATE OF THE WORLD. The Economic Journal, 113 (June 2003),

Jueves 13 de octubre de 2005 (revisión 06/12)

En el suplemento The New York Times en el diario el País de hoy viene un artículo interesantísimo sobre las iniciativas del rey Jigme Singye Wangchuck del pequeño estado de Bután de unos 47000 km2 y poco más de 2 millones de habitantes situado al este del Himalaya y al sur del Tibet. Dicho rey decidió crear en 1972 una especie de índice FNB (Felicidad Nacional Bruta) y como prioridad nacional se han implantado políticas para garantizar que la prosperidad fuera compartida por toda la sociedad y que estuviera en consonancia con las tradiciones culturales, la protección del medio ambiente y un Gobierno responsable.

El 64,2% de Bután está cubierto por bosques y es objetivo del gobierno mantenerlo así, aunque actualmente esté protegido sólo el 21%. La economía de Bután es prácticamente en su totalidad agrícola y aunque es un estado muy pobre, las esperanza de vida pasó de los 47 años en 1984 a los 66 en 1998.

Bután está además tratando de potenciar una industria turística sostenible principalmente a base de visitantes adinerados. En 2001 más de 7.000 visitaron el país.

El pequeño país se ha convertido en un exportador de energía hidráulica. En 2001 Bután produjo 1.896 millones de kWh, el 99,95% de ellos de origen hidroeléctrico, todo un ejemplo de independencia energética.

"El nivel de posesiones y el nivel de bienestar no tienen por qué estar relacionados" afirma Thakur S. Powdyel, un alto funcionario del ministerio de Educación de Bután. Hace una década, afirmaciones como éstas hubiesen sonado idealistas a un economista o aun político, pero las cosas parecen estar cambiando, aunque no lo suficientemente rápido.

Miércoles 26 de octubre de 2005

Coincido con un articulista del diario El País que sostiene que nuestro futuro a corto plazo depende en gran medida de que los políticos, las empresas y los ciudadanos asuman de una vez las responsabilidades sociales que les corresponden.

Me parece una irresponsabilidad tremenda ocupar la mayor parte de nuestra vida política nacional con el eterno e imaginario problema vasco y ahora las reivindicaciones políticas de Cataluña. Digo problemas imaginarios, porque los verdaderos problemas de nuestro país que en el futuro pueden costarnos más disgustos son: nuestra dependencia energética absoluta y nuestra debilidad internacional en I+D que deteriora gravemente la diversificación de la economía (cuyo crecimiento está dependiendo básicamente del sector de la construcción y en el consumo a costa del endeudamiento).

Emilio Méndez, hoy en el suplemento Futuro del diario El País denomina a esta situación "El país alegre y confiado" y pone el ejemplo (dura lección para nuestros políticos) de la consulta que han hecho un grupo de congresista estadounidenses de ambos partidos a las academias nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina sobre las medidas que debe tomar el país para que pueda prosperar en un mundo globalizado. La respuesta es casi obvia: creación de trabajo de alta cualificación y desarrollo de una energía limpia, barata y disponible en todo momento. Eso lleva implícita un aumento anual del 10% en el presupuesto de investigación básica que suponen unos 10,000 millones de dólares anuales.

Y mientras, ¿qué estamos haciendo en España con respecto a ambos aspectos?. El balance de la situación energética nacional de 2004 realizado por el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE) es demoledor:

“En el año 2004, las energías renovables han representado un 6,5% de participación en el consumo de energía primaria en España, reduciéndose en 5 décimas la aportación del año 2003, que fue un 7%. Es decir, estamos en niveles más bajos que en el año 1999, cuando se aprobó el Plan de Fomento de las Energías Renovables con el objetivo de conseguir que, en el año 2010, el 12% del consumo de energía primaria en nuestro país procediera de fuentes de fuentes de energía renovable”...“ante la evidencia de una demanda sin restricciones aparentes y de un crecimiento progresivo e inevitable de nuestra dependencia energética en el futuro inmediato, paralelo también al que está experimentando la Unión Europea, es absolutamente necesario que sigamos trabajando con ahínco en la línea de aumentar tanto nuestra eficiencia energética como el grado de diversificación de nuestras fuentes de energía primaria”...“la barrera más importante para el desarrollo de las energías renovables es la ausencia de políticas efectivas y vinculantes de gestión de la demanda y de eficiencia energética”. “Si no corregimos esa barrera el objetivo del 12% será inalcanzable. Porque podemos hacer un esfuerzo importante y crear un incremento importante en el consumo de renovables, pero mientras la demanda de energía o el consumo sea superior, cualquier esfuerzo que hagamos será absorbido por el crecimiento del consumo de energía”.

Un análisis del diario el País, El inaplazable reto del "Made in Spain", cuya última sección apareció el 19 de octubre de 2005 da algunos datos preocupantes sobre nuestro interés en el I+D:

El retroceso en el ámbito europeo es evidente: España ha pasado de coordinar el 7,3% de los proyectos del V Plan Marco de la UE al 5,8% en el Plan VI. Hay una unanimidad general de que el sistema adolece de un exceso de fraccionamiento... Mientras en el extranjero los grandes grupos y hasta los países se asocian para acometer conjuntamente proyectos gigantescos especializados, aquí cada comunidad se lo monta por su cuenta, todo el mundo pretende hacer de todo... En el seno de la comunidad científica existe el anhelo general de que los principales partidos políticos alcancen un amplio acuerdo que dé estabilidad a la política científica... es preferible una inversión de crecimiento moderado y sostenible durante 12 años que invertir mucho en cuatro años y luego abandonar esa inversión.

Actualmente los jovenes investigadores de la red pública ganan unos 30,000 euros anuales, 20,000 menos que una figura científica consolidada. En EE UU un buen profesor investigador gana entre 200,000 y 300,000 dólares anuales.

En EEUU unas 1,830 empresas de biotecnología emplean a 172,000 trabajadores. En España existen un centenar que emplean a unos 1,571 trabajadores. Es decir, para que nos hagamos una idea de la diferencia, en EE UU, 5 de cada diez mil personas trabajan en una empresa de biotecnología, en España esa relación baja a 4 de cada 100,000.

En un mapa que acompaña al artículo de investigación y análisis puede verse que sólo las comunidades de Madrid, País Vasco, Navarra y Cataluña están marginalmente por debajo de la media europea de inversión en I+D (2% del PIB). El resto está por debajo del 1%.

¡Terrible situación!.

Jueves 3 de noviembre de 2005

Hay una interesante gráfica en un artículo de investigación y análisis en el diario El País del 26 de octubre donde se muestra el consumo per cápita de electricidad frente al índice de desarrollo humano. Intentemos sin embargo una representación frente la PIB per cápita de más de un centenar de países (datos extraídos de World Resources Institute)

Los números no engañan. Se aprecia perfectamente un aumento del PIB con el consumo eléctrico para los países pobres, pero una vez alcanzado cierto consumo en torno a 5000 kwh per cápita, el resto es despilfarro que no contribuye esencialmente a mejorar el nivel de desarrollo.

La moraleja de la figura es que los países industrializados tienen un gran margen de ahorro energético que no tendría gran influencia en sus niveles de vida actuales. En concreto EE UU podría consumir perfectamente de 1/3 a 1/4 de su consumo actual sin cambiar en absoluto su estilo de vida.

De continuarse este despilfarro energético podría validarse la teoría de esta interesantísima página

Jay Hanson. 2001. Maximum Power

El argumento principal de Hanson es el siguiente:

"Todas las especies expanden su número tanto como permiten los recursos, los depredadores, los parasitos y las condiciones físicas. Cuando se introduce una especie en un nuevo habitat donde se han acumulado recursos previamente, la población crece sin control hasta que todos los recursos se han usado".

Los ejemplos de ello son numerosos. Desde la bacterias que fermentan el vino, cuya población crece exponencialmente hasta agotar los nutrientes o hasta que los desechos se conviertan en tóxicos. Pasando por los 29 renos colocados en 1944 en la isla de St Matthew que no tenía depredadores naturales y que alcanzaron los 6000 ejemplares 19 años después y que de repente, cuando expoliaron los recursos de la isla, la población cayó hasta los 42 ejemplares.

Con respecto a los seres humanos, los habitantes de la Isla de Pascua vivían en una isla que podían rodear en un solo día y sin embargo terminaron cortando todos los árboles de la isla en un ejemplo claro incompetencia económica expoliando los recursos a pesar de conocer su límite. ¿No estaremos cayendo en el mismo error que los habitantes de la isla de Pascua, consumiendo las últimas reservas de petróleo antes de tener un sustituto?. Parece que la tecnología nos puede salvar también esta vez, pero ¿a qué precio?. ¿Y estará la tecnología siempre ahí para salvarnos?.

Hay un artículo on-line interesante al respecto

"Filosóficamente, nuestro modelo dice algo importante. Las sociedades pueden encontrase cerca del colapso aún cuando exista un crecimiento sostenido. La relación de uso de los recursos es un factor clave. Por ejemplo, mejorar la extracción de petróleo puede ser negativo para el mundo; esto podría permitirnos continuar usando el petróleo como principal fuente de energía, produciendo un colapso más drástico".

Varias referencias interesantes para delinear algunas respuestas a estas preguntas parecen ser

Jared M. Diamond. 2004. Collapse: How Societies Choose to Fail or Succeed. con parte del Capítulo I on-line.

Tainter, Joseph A. (1990). The Collapse of Complex Societies. Cambridge: Cambridge University Press

En concreto Jared Diamond parece un pensador muy lúcido, como demuestra una entrevista reciente a la revista NPQ que no tiene desperdicio. Diamond ganó el premio Pulitzer en 1998 con su libro Guns, Germs, and Steel: The Fates of Human Societies, que parece como una primera versión de su más reciente publicación.

Por cierto, descubro un portal en español que parece interesante sobre economía, política e ideas globales donde aparece una reseña del libro de Diamond que ¡finalmente tendré que leer en algún momento!.

En la entrevista Diamond dice cosas relevantes como

"Cuando se ha enfrentado a problemas ambientales en el pasado, el mercado no los ha resuelto. Como los economistas denominados "behaviorists" que han ganado premios Nobel en economía han señalado, ni los individuos, ni las compañías toman siempre decisiones racionales en el mercado"

¿Quiénes son estos economistas "behaviorists"?. De nuevo Wikipedia al rescate. La entrada behavorial finance tiene la respuesta. En realidad siempre estamos dando vueltas sobre el mismo tema: el comportamiento humano. Realmente la biología, la psicología y la neurociencias tienen mucho que decirnos al respecto.

Domingo 6 de noviembre de 2005

El siglo XXI va a ser el de la biología en muchos aspectos. Uno de los cambios rápidos que se está produciendo es el del estudio cada vez más detallada sobre el funcionamiento de nuestro cerebro y sobre nuestro comportamiento. Hay dos enfoque básicos conocidos como psicología evolucionista (junto a una disciplina estrechamente relacionada denominada sociobiología) y la neurociencia. La primera estudia cómo la historia evolutiva ha creado estrategias estables de comportamiento y la segunda usa las nuevas técnicas de imaginería cerebral con objeto de encontrar los correlatos neuronales de determinados comportamientos o acciones. La diferencia es algo así como intentar entender el funcionamiento de un coche estudiando la historia de los motores de explosión o simplemente observando directamente el motor del coche cuando estamos acelerando, frenando, etc, para ver cómo funciona.

La psicología evolucionista ha sido considerada por muchos una pseudociencia. De hecho, en una versión del año 2000 del excelente e imprescindible Diccionario Escéptico de Robert Carrol figuraba como tal, aunque no deje de resultar significativo que ya no exista dicha entrada.

Matt Ridley tiene un entretenido e imprescindible libro

Matt Ridley 2003. Qué nos hace humanos. Taurus. 2004.

Todo el mundo debería leer por lo menos el capítulo Los siete significados de la palabra "gen".

Lo primero que a uno le debe quedar claro es que cuando hablamos de un gen hablamos de un modelo igual que cuando hablamos de un átomo hablamos de un modelo. Hay diferentes modelos de átomos. Uno simple como "pequeñas esferitas en movimiento" puede ser muy útil para explicar por ejemplo los cambios de estado de la materia (¡buf!, ¡creo que se está notando a qué me dedico profesionalmente!). Otro como el modelo de Bohr es más útil a la hora de explicar cómo funciona un láser.

Así un gen puede ser:

La unidad mendeliana de la herencia

Partículas elementales que se encuentran en diferentes combinaciones en diferentes especies.

Unidad mínima que puede copiarse y expresarse con la producción de proteínas

Interruptores que activan o desactivan diferentes procesos metabólicos.

Unidad de selección y replicación o "gen egoísta" (¡recuerden, es sólo un modelo!)

Mecanismo para extraer información a partir del ambiente

Por ello, es confuso en general hablar de un gen parta tal o un gen para cual comportamiento. Habitualmente un gen en el sentido 2 activa o desactiva un grupo de genes en el sentido 4 que producen determinados procesos durante el desarrollo de algún circuito neuronal que limita o crea tendencias a los posibles comportamientos. Sin embargo, el entorno también puede influir en qué genes en el sentido 4 se activan o desactivan. Es algo así como el limpiaparabrisas de un coche diseñado para funcionar en caso de lluvia, pero que funciona o no funciona dependiendo de si llueve o no llueve.

Por ejemplo, parece que las crías de rata que reciben muchos lametones y acicalamientos de la madre durante la primera semana de vida son menos temerosas y relajadas en su vida adulta. Así se ha visto que genes del cerebro de las crías se ve modificados (activados o desactivados en el sentido 4) según el trato de la madre.

Esto termina con el viejo debate herencia/entorno sobre el que parece que siempre había que decantarse por una de las opciones. El comportamiento está influido por ambos (Ese es el principal argumento de Ridley). La mejor forma de verlo es la siguiente: los genes crean estructuras neuronales construidas para responder al entorno. Éste a su vez modifica dichas estructuras para mejorar la respuesta.

Para una historia sobre el debate herencia/entorno una referencia imprescindible es

¿Pero qué significa mejorar la respuesta al entorno?. Ahí es donde entra el modelo de gen egoísta (¡recuerden de nuevo!: ¡es sólo un modelo!). Nuestros cuerpos son los vehículos de nuestros genes cuyo único objetivo es hacer el máximo número de copias de sí mismos utilizando todos los medios (de ahí lo de egoísta).

¡Cuidado aquí con lo de objetivo!. Solemos hablar para entendernos de manera teleológica (¡vaya con la palabreja!) lo que significa que hablamos de objetivos o finalidad de un determinado órgano o proceso para entender su funcionamiento, lo que no significa que ese órgano o proceso esté "pensando" de alguna manera en actuar de la manera que lo hace o fuese "diseñado" para lograr un fin. El órgano o proceso simplemente "se lleva a cabo" y nosotros vemos un objetivo concreto porque si no fuese así el organismo no hubiese podido existir en primer lugar.

Luego a los genes egoístas le interesa crear máquinas que se reproduzcan el mayor número de veces posible y cuyos retoños sobrevivan para reproducirse el mayor número de veces posible. En ese sentido el genoma humanos lo ha hecho bastante bien aunque los insectos por ejemplo lo han hecho generalmente mejor. ¡En este modelo no somos una especie con más éxito evolutivo que las moscas!.

La dinámica puede ser muy compleja. Al fin y al cabo todos los individuos compartimos un alto porcentaje de genes, e incluso muchos genes son los mismos en diferentes especies, por lo que a veces la mejor política de un individuo no es la más obvia de aniquilar al adversario para sobrevivir. Aunque cuando esa es la mejor política, no dudemos en utilizarla.

Martes 15 de noviembre de 2005

De la genética damos un salto al vacío hasta un tema desgraciadamente muy de actualidad: la violencia. Al respecto hay un libro que parece interesante

Ghiglieri, M.P. 1999. EL LADO OSCURO DEL HOMBRE: LOS ORIGENES DE LA VIOLENCIA MASCULINA. TUSQUETS EDITORES. 2005

Los últimos 100 años parecen un periodo especialmente violento. La tabla que se encuentra en Jay Hanson. 2001 resulta escalofriante

|

País |

Periodo |

Asesinatos |

|

USSR |

1917-1987 |

61,911,000 |

|

China (PRC) |

1949-1987 |

35,236,000 |

|

Germany |

1933-1945 |

20,946,000 |

|

China (KMT) |

1928-1949 |

10,075,000 |

|

Japan |

1936-1945 |

5,964,000 |

|

China (Mao Soviets) |

1923-1949 |

3,466,000 |

|

Cambodia |

1975-1979 |

2,035,000 |

|

Turkey |

1909-1918 |

1,883,000 |

|

Vietnam |

1945-1987 |

1,670,000 |

|

Poland |

1945-1948 |

1,585,000 |

|

Pakistan |

1958-1987 |

1,503,000 |

|

Yugoslavia (Tito) |

1944-1987 |

1,072,000 |

|

North Korea |

1948-1987 |

1,663,000 |

|

Mexico |

1900-1920 |

1,417,000 |

|

Russia |

1900-1917 |

1,066,000 |

|

China (Warlords) |

1917-1949 |

910,000 |

|

Turkey (Ataturk) |

1919-1923 |

878,000 |

|

United Kingdom |

1900-1987 |

816,000 |

|

Portugal (Dictatorship) |

1926-1982 |

741,000 |

|

Indonesia |

1965-1987 |

729,000 |

|

Miscellaneous Murder |

1900-1987 |

13,636,000 |

|

Total de asesinatos |

1900-1987 |

169,202,000 |

Casi ¡170 millones de muertes!. A partir de aquí se suele oír por ahí que las sociedades primitivas no eran tan violentas y que sólo iban a la guerra en casos de extrema necesidad (el mito del "buen salvaje"). Pues bien, el arqueólogo Lawrence Keeley

War before Civilization: The myth of the peaceful savage. Oxford University Press. 1996.

ha resumido la proporción de muertes de varones debidas a la guerra en una serie de sociedades primitivas para las que dispone de datos en América del Sur y Nueva Guinea. El resultado es muy revelador

|

Sociedad |

Porcentaje aproximado de muertes de varones |

|

Jíbaro |

60% |

|

Yanomami (Shamatari) |

40% |

|

Mae Enga |

35% |

|

Dugum Dani |

30% |

|

Murngin |

28% |

|

Yanomami (Namowei) |

25% |

|

Huli |

20% |

|

Gebusi |

8% |

|

Siglo XX en EE UU y Europa |

<2% |

Y no somos la única especie que hace la guerra y mata a sus congéneres. Los chimpancés realizan incursiones silenciosas en en el territorio de los grupos vecinos, emboscando a los machos y matándolos a golpes. Los simpáticos delfines se entregan a veces a prácticas que se parecen demasiado al secuestro y la violación en pandillas.

Steven Pinker dedica todo un capítulo

al tema de la violencia. Se pueden encontrar algunos datos relevantes:

En todas las culturas, los hombre matan entre 20 y 40 veces más que las mujeres

La mayor parte de las muertes las provocan jóvenes de entre 15 y 30 años

El 7% de los varones jóvenes provocan el 79% de los delitos violentos repetidos.

Más del 80% de las mujeres y más del 90% de los hombres tienen fantasías donde matan a personas que no les gustan.

Sin embargo, la edad más violenta es hasta los 2 años, donde un 50% de los niños y algo menos de niñas se pelean, muerden y dan patadas.

Después de todo esto la pregunta no es entonces por qué somos violentos, sino ¿por qué no lo somos la mayoría de nosotros y la mayoría del tiempo?

La respuesta podría estar en el modelo de "gen egoísta". Para una máquina de genes egoístas (¡vuelvan a recordar, es sólo un modelo explicativo!) las otras máquinas de genes no son más que el "duro y cruel entorno". Una posibilidad directa, como hemos visto es su exterminación, pero ¿qué ocurre si nuestros genes pueden sacar partido? (¡recuerden que estamos hablando de objetivos que nuestros genes obviamente no tienen, pero es una manera de entendernos!).

Obviamente para nuestros genes primeros contamos nosotros, pero nuestro entorno también está lleno de familiares, es decir, otras máquinas de genes que comparten parte de nuestros mismos genes. Por ellos la regla es generalmente que sentimos más apego por aquellos que comparten más genes y que tienen más probabilidades de perpetuar esos genes. Eso por ejemplo explicaría la asimetría de todos conocida entre el afecto de padres a hijos. Así que la tendencia a formar clanes familiares parece obvia en este contexto.

También parece obvia la conveniencia de la reciprocidad directa: "tú rascas mi espalda, que yo rascaré la tuya". A veces un aliado puede ayudar a propagar nuestros genes, hasta que aparece un conflicto como la perspectiva mutua de una posible pareja: ¡una buena amistad puede terminar de muy malos modos cuando no violentamente con la aparición de una pareja deseable para ambos!.

Pero no tan obvia es la reciprocidad indirecta: ¡Yo te ayudo a tí, que alguien me ayudará a mí!. La referencia clave aquí es

Martin A. Nowak & Karl Sigmund. Evolution of indirect reciprocity. Nature. Vol 437|27 October 2005

"La evolución de la cooperación por reciprocidad indirecta lleva a la construcción de la reputación, los juicios morales y las interacciones complejas de la sociedad con una demanda cognitiva creciente".

Eso lleva a una de las numerosas paradojas de nuestra naturaleza. Tenemos el comportamiento violento dispuesto a hacer su aparición cuando las circunstancias lo provoquen pero tenemos una moral básica cableada en nuestro cerebro. ¡Cuidado con la frase anterior!. Resume en pocas palabras algo que necesitaría un libro entero para ser conveniente explicado. Para entender las complicaciones piénsese que estamos hablando de genes que han evolucionado para construir máquinas con un cerebro cuyos circuitos neuronales responden al entorno con comportamientos que aumentan la probabilidad de aumentar el número de copias de dichos genes (realmente la frase anterior no añade información, pero sí espero que le haga entender al lector lo complejo que es el asunto en los detalles). Así, ante determinadas situaciones similares o incluso idénticas tendemos a responder con patrones comunes aunque no necesariamente idénticos.

Esos patrones comunes que se repiten en todas las culturas reciben el nombre de Universales Humanos. Una lista puede verse en esta página.

Así que tenemos un modelo naturalista de cómo surgen nuestros comportamientos morales. Y los comportamientos altruistas no son precisamente exclusivos de nuestra especie. En

THE SPIRIT IN THE GENE: Humanity's Proud Illusion and the Laws of Nature, by Reg Morrison, Lynn Margulis; Cornell, 1999

podemos leer (la traducción es mía): "Habiendo evolucionado como una especie cooperativa, el Homo Sapiens parece haber retenido casi todas esas características de los mamíferos que más admiramos--caridad, devoción, compasión, coraje, generosidad, e ingenio- hasta el punto que una de las cosas que más destaca en los seres humanos no es lo malos que podemos llegar a ser, sino lo buenos que la mayoría somos la mayoría del tiempo, incluso para los estándares animales. Desafortunadamente, damos esa bondad por hecha y habitualmente nos pasa desapercibida. Cuando lo hacemos, sin embargo, damos por supuesto que ésta es únicamente nuestra, una expresión de la espiritualidad humana. De hecho, el comportamiento altruista es común a través del reino animal, y en otras especies éste pareces estar enteramente libre de tediosos sermones y autocomplacencia. Ellos, como nosotros, simplemente hacen lo que funciona mejor para su linaje genético. Con este objetivo, muchas especies se emparejan por vida; alimentan, protegen y educan a sus crías con fervor obsesivo; y voluntariamente dan sus vidas cuando la familia, tribu o territorio se ven amenazados".

Y el comportamiento altruista en animales como ratas de laboratorio está perfectamente documentado.

Dos referencias que parecen interesantes son

The Moral Animal: Why We Are the Way We Are -- The New Science of Evolutionary Psychology, Robert Wright; Pantheon; 1994

Good Natured: The Origins of Right and Wrong in Humans and Other Animals . Frans de Waal.

Miércoles 16 de noviembre de 2005

Me han llamado la atención dos temas relacionados con la entrada anterior. El primero es hasta qué punto nuestras diferencias con los otros mamíferos no son más que de grado y el segundo qué argumentos tenemos hoy en día para no legislar una Declaración Universal de Derechos de los animales.

Es curioso que hay mucha gente de ciencias y biólogos que se han dedicado a pensar sobre lo que nos hace especiales, y realmente desde Darwin deberíamos tener claro que nuestra hipótesis más probable de partida debería ser que al menos la mayoría de nuestras diferencias con los animales son cuantitativas y no cualitativas.

Al respecto he encontrado un artículo interesante

Griffin DR, Speck GB. New evidence of animal consciousness. Anim Cogn. 2004 Jan;7(1):5-18. Epub 2003 Dec 5.

En el abstract menciona algunos datos relevantes

Nada parece indicar que existan estructuras neuronales especiales en el ser humano relacionadas con la consciencia

Respuestas apropiadas a nuevos retos: comportamiento versátil en ciertos grajos, evidencias de que los monos a veces saben que saben, construcción creativa de herramientas por parte de algunos cuervos o comportamiento dirigido por objetivos en ratas.

Comunicación animal: como simios que han demostrado una habilidad creciente en el uso de gestos o símbolos de un teclado para hacer peticiones o preguntas; loros que aprovechan su poder de imitación de las palabras para pedir cosas que quieren o contestar a preguntas sencillas o la flexibilidad en la comunicación gestual que demuestran los enjambres de abejas a la hora de tomar decisiones que afectan al grupo.

Jueves 17 de noviembre de 2005

Otro artículo interesante con numerosas referencias que explora la posibilidad de consciencia en aves y cefalópodos es

David B. Edelman, Bernard J. Baars, Anil K. Seth. Identifying hallmarks of consciousness in non-mammalian species. Consciousness and Cognition 14 (2005) 169–187

¿Hasta dónde tenemos que llegar?. Peter Singer ha escrito algunos libros, empezando con

The Expanding Circle: Ethics and Sociobiology. Nueva York, Farrar, STraus and Giroux 1981

donde propone que nuestro instinto a considerar enemigos a aquellos que no son de nuestro clan o tribu implica que podemos conseguir disminuir la violencia aumentando el círculo de aquellos que consideramos nuestro clan. De hecho la idea de "globalización" también puede extenderse a la "globalización ética". Y ahí está la importancia de educar a nuestros hijos para que vean a cualquier persona de este planeta como alguien que tiene algo que ofrecernos. Es decir, aunque suene duro, se trata de hacer que los demás tengan más valor vivos que muertos (ver los comentarios más elaborados de Robert Wright).

Eso no siempre se consigue y de hecho al mismo tiempo que hemos logrado un cierto grado de expansión de nuestro círculo abarcando todo el planeta, resulta demasiado sencillo sacar a otros seres humanos del círculo ético. Las atrocidades que se siguen cometiendo vienen siempre acompañadas de tácticas de deshumanización y humillación, tal y como hemos visto tristemente en las torturas llevadas a cabo recientemente por el ejército norteamericano. Los soldados que se fotografiaban con los presos en situaciones humillante probablemente los veían no como seres humanos, sino como animales de un zoo, fuera de su círculo ético (Ver comentarios de Fiske et al 2004 en Science).

Peter Singer tiene además un libro editado en español

La Izquierda Darwiniana. Barcelona, Crítica, 2000

y es un defensor de la liberación animal. De hecho, ese es un círculo moral que se ha estado expandiendo puesto que existe una mayor sensibilidad hacia el trato de los animales. Pero tenemos mucho que hacer para el futuro. Lo primero es impedir que numerosas especies se sigan extinguiendo. La situación parece realmente preocupante.

Viernes 18 de noviembre de 2005

Hay un conjunto de conferencias impartidas en la universidad de UCLA donde podemos encontrar a muchos de los autores que he nombrado hasta ahora. Se trata de las Tanner Lectures, que precisamente están en la línea de pensamiento apropiada a este diario. Algunas que parecen de obligada lectura

Bruntland, Dr. Gro Harlem Environmental Challenges of the 1990s Our Responsibility to ward Future Generations

Damasio, Antonio Exploring the Minded Brain

Dawkins, Richard The Science of Religion

de Waal, Frans B.M. Morality and the Social Instincts

Diamond, Jared The Broadest Pattern of Human History

Diamond, Jared Ecological Collapses of Pre-industrial Societies

Frankfurt, Harry I. Taking Ourselves Seriously. II. Getting it Right

Freeman, Dyson Bombs and Poetry

Fukuyama, Francis Social Capital

Glover, Jonathan Towards Humanism in Psychiatry

Gould, Stephen J. Challenges to Neo- Darwinism and Their Meaning for a Revised View of Human

Hill Jr., Thomas E. Respect for Humanity

Howe, Irving The Self and the State

Hrdy, Sarah The Past, Present, and Future of the Human Family

Hudson, Liam The Life of the Mind

Keller, Evelyn Fox Rethinking the Meaning of Genetic Determinism

Kleinman, Arthur Experience and Its Moral Modes: Culture, Human Conditions, and Disorder

Korsgaard, Christine Fellow Creatures: Kantian Ethics and Our Duties to Animals

Lear, Jonathan Happiness

Lewontin, Richard Biological Determinism

Nussbaum, Martha C. Beyond the Social Contract: Toward Global Justice

Parfit, Derek What We Could Rationally Will

Pinker, Stephen The Blank Slate, the Noble Savage, and the Ghost in the Machine

Richardson, William C. Reconceiving Health Care to Improve Quality

Robinson, Mary I. Human Rights and Ethical Globalization II. The Challenge of Human Rights Protection in Africa

Sagdeev, Roald Science and Revolutions

Sandel, Michael J. What Money Can’t Buy: The Moral Limits of Markets

Simon, Herbert Scientific Literacy as a Goal in a High - Technology Society

Snyder, Solomon H. Drugs and the Brain and Society

Solow, Robert Welfare and Work

Stigler, George Economics or Ethics?

Stroud, Barry The Study of Human Nature and the Subjectivity of Value

Verba, Sidney Representative Democracy and Democratic Citizens: Philosophical and Empirical Understandings

¡Se acumulan las lecturas!.

Sábado 19 de noviembre de 2005

Que la guerra forme parte de la naturaleza humana no significa que no pueda evitarse. Unos comentarios interesantes al respecto

War or Peace. John Horgan. Science & Spirit Magazine 2002.

argumenta sobre el hecho obvio de que sociedades con ancestros beligerantes como los países nórdicos y Japón han conseguido estar entre las más pacíficas del mundo y apunta al hecho de que las sociedades modernas y sobre todo las democracias son menos beligerantes.

El antropólogo Brian Ferguson argumenta en

The birth of war. Natural History. 2003

que no existen evidencias arqueológicas evidentes de guerras antes de unos 10,000 años atrás, por lo que la guerra no es necesariamente una parte de la naturaleza humana. Más bien, Ferguson apunta a varias causas

El paso de sociedades de cazadores-recolectores formadas por miembros de una misma familia a sociedades formadas por clanes y finalmente a las sociedades sedentarias

Competición por los recursos

Desarrollo de la jerarquía social

Aumento del comercio a larga distancia

Cambios climáticos

Martes 22 de noviembre de 2005 (revisión 06/12)

Hemos visto que podemos ser grandes criminales, pero también estamos evolutivamente dotados del "espíritu de la cooperación". Pero ese espíritu no es precisamente el Espíritu Santo; nuestros valores morales no nos vienen directamente de un Ser Superior.

Victor Stenger 2005. Do Our Values Come from God?

Lo más preciado de las grandes religiones, la existencia de valores morales en el ser humano, es otra evidencia clara de nuestro pasado evolutivo y no de nuestra naturaleza sobrenatural. Entonces, ¿tiene algún sentido que la evolución haya creado a primates con creencias en lo sobrenatural?. Al menos un 80% de los seres humanos son creyentes, por lo creer en lo sobrenatural es parte de nuestra naturaleza, y todo está apuntando a que el mundo de lo sobrenatural efectivamente está ahí, pero dentro de nuestras cabezas.

Un artículo magnífico que no se debe perder nadie es

Paul Bloom. Is God an accidente?. Atlantic Montly December 2005.

"Freud describió un triple cometido para las creencias religiosas: 'deben exorcizar los terrores de la naturaleza, reconciliar al hombre con la crueldad del destino y compensar por los sufrimientos y las privaciones de la vida civilizada en común... Muchas veces, los teólogos usan los argumentos precedentes para convencernos de la necesidad de creer: si uno busca designio, significado y vida eterna, no hay donde ir excepto hacia Dios".

"Un problema con esta explicación es que no solemos típicamente hallar consuelo en propuestas que de hecho no creemos ciertas. Un hambriento no se anima creyendo que se acaba de engullir un montón de comida... Además, todas las sociedades creen en seres espirituales, pero muchas religiones simplemente no se enfrentan a cuestiones metafísicas o teológicas..."

"La teoría alternativa es de naturaleza social: la religión une a la gente... Lo que explica casi todo acerca de la religión, excepto la parte religiosa del asunto... La teoría social no explica nuestro mayor interés: la creencia en lo sobrenatural."

"Las creencias en lo sobrenatural pueden explicarse como una teoría de la religión-por-accidente... Una versión de esta teoría empieza con la noción que una distinción entre lo físico y lo psicológico es fundamental en el pensamiento humano... ¿De dónde procede esta distinción?. ¿Es algo que aprendemos de la experiencia o está de alguna manera pre-cableado en nuestros cerebros?."

"La comprensión del mundo físico y la comprensión del mundo social puede ser visto de forma análoga a la existencia de dos ordenadores en el cerebro del bebé, corriendo programas separados y realizando labores separadas... [Estos dos sistemas evolucionaron en diferentes momentos de nuestra prehistoria; nuestra comprensión física es compartida po numerosas especies, mientras que nuestra comprensión social es una adaptación relativamente reciente, y en algunos aspectos podría ser única al ser humano".

"Pero esos sistemas podrían verse extralimitado de dos maneras que constituyen el origen de la religión. Primero, percibimos el mundo de los objetos como esencialmente separado del mundo de las mentes, haciendo posible visualizar cuerpos sin alma y almas incorpóreas...Segundo, nuestro sistema de comprensión social se extralimita, haciendo inferencias de objetivos y deseos donde no los hay. Esto nos hace animistas y creacionistas".

"Experimentamos el mundo de las cosas materiales como separado del mundo de los objetivos y los deseos... Somos dualistas; parece intuitivamente obvio que un cuerpo física y una entidad consciente -un mente o alma- son genuinamente cosas diferentes. No sentimos que somos nuestros cuerpos. Más bien, sentimos que lo ocupamos, que lo poseemos, que somos sus dueños."

"Si pensamos en cuerpos y las almas como entidades separadas, puede haber cuerpos sin almas y almas sin cuerpos".

"Como predicho [por esta teoría], cuando preguntamos sobre propiedades biológicas, los niños aprecian los efectos de la muerte... Pero preguntados sobre propiedades psicológicas, más de la mitad de los niños dicen que éstas continúan... El alma sobrevive. Y los niños lo creen así más que lo hacen los adultos, sugiriendo... que la noción de vida después de la muerte no es aprendida. Es un subproducto de la manera natural en qué pensamos sobre el mundo."

"[Pero] ésta es sólo la mitad de la historia... Tenemos un cognición social hipertrofiada. Vemos propósito, intención, designio, aún cuando no está ahí... Nuestra rapidez para reconocer en exceso propósito en las cosas expande la percepción de diseño intencional. La gente tiene un ojo terrible para lo aleatorio... [Pero] a veces sí que hay signos de diseño funcional y no-aleatorio... 'La biología es el estudio de cosas complicadas que tienen la apariencia de haber sido diseñadas con un propósito'."

"Darwin cambió todo eso. Su gran perspicacia fue que uno podría explicar el diseño complejo y adaptativo sin tener que recurrir a un diseñador divino... Pero casi nadie cree [en la selección natural]... Parece como si 'el cerebro humano estuviese específicamente diseñado para malentender el darwinismo'...[Así] el auténtico problema con la selección natural es que no tiene sentido desde el punto de vista intuitivo... Cuando vemos una estructura compleja, vemos el producto de creencias, objetivos y deseos... Nuestra sensación instintiva es que el diseño requiere un diseñador... Niños de cuatro años insisten en que todo tiene un propósito, como los leones 'para ir al zoo a verlos' o las nuebes 'para que llueva'. Cuando se pide que explicar por qué un grupo de piedras son puntiagudas, los adultos prefieren una explicación física mientras que los niños eligen una funcional... Y cuando se pregunta sobre el origen de los animales y las personas, los niños tienden a preferir explicaciones que implican a un creador intencional, incluso aunque los adultos que los criaron no lo hagan".

"La enseñanza religiosa ciertamente da forma a muchas de las creencias específicas que sostenemos; nadie nace con la idea que el lugar de nacimiento de la humanidad fue el Jardín del Edén, o que las almas entran en el cuerpo en el momento de la concepción... Esas ideas son aprendidas. Pero los temas universales de la religión no son aprendidos. Emergen por accidente como subproductos de nuestro sistema mental. Son parte de la naturaleza humana."

La neuroteología puede observar este fenómeno directamente. La neuroteología es la idea de que la religión está toda en nuestra mente y se basa en la inducción de experiencias religiosas en el cerebro o en la observación del cerebro mientras un individuo tiene una experiencia religiosa. Dos artículos interesantes al respecto son

Brain storm BY ANJANA AHUJA

Your Brain on Religion: Mystic visions or brain circuits at work? Sharon Begley, Newsweek 2001

El estudio que más controversia ha generado ha sido quizás

Persinger, Michael and Faye Healey. 2002. "Experimental Facilitation of the Sensed Presence: Possible Intercalation Between the Hemispheres Induced by Complex Magnetic Fields." J Nerv Ment Dis, 190:8, pp. 533-54

Tres neurocientíficos que afirman haber localizado un área del lóbulo temporal donde se producen intensos sentimientos religiosos (incluida la visión de Cristo o Dios) tras estimulación eléctrica ¡incluso en personas no creyentes!.

Otra referencia académica de interés es

Gilbert DT, Brown RP, Pinel EC, Wilson TD. The illusion of external agency. J Pers Soc Psychol. 2000 Nov;79(5):690-700.

Relacionado, Chris Wade describe cómo los niños atribuyen a un agente inteligente la existencia de objetos y fenómenos naturales.

Otros dos estudios que no dejan de resultar curiosos y que están estrechamente relacionados con la relación religión-cerebro son

Miércoles 23 de noviembre de 2005

¿Cuál es la razón de la entrada anterior?. ¿Qué tiene que ver la religión con nuestro futuro social?. La respuesta es que mucho. En el siguiente artículo

Louis J. Appignani Roadmap to 2050 and a Humanist World Free Inquiry August/September 2005

se dice lo siguiente: "La mitología religiosa medieval y obsoleta continúa retrasando el progreso de la ética, la cultura y las ciencias. Ésta debería ser reemplazada donde fuese posible por la visión humanista[...] A medida que la raza humana evoluciona, los individuos deben desarrollar una consciencia ética basada no en los Diez Mandamientos u otros mandatos de origen divino sino en las consecuencias de las acciones humanas en este mundo".

Las evidencias de que esa afirmación da en el clavo vienen de varios aspectos, que pueden ser sólo correlaciones no causales consideradas individualmente pero que parecen apuntar en la dirección de la afirmación anterior

Las países centroeuropeos y nórdicos que presentan las sociedades más desarrolladas y pacíficas que conocemos tienen menores tasas de creyentes practicantes (ver tablas estadísticas).

Las personas no creyentes no cometen más crímenes ni llevan vidas socialmente más disruptivas que los creyentes. Incluso existe un estudio que concluye que las creencias religiosas pueden contribuir a a tasas mas alta de crímenes, abortos, promiscuidad sexual y suicidios.

Los países con menor índice de asistencia a oficios religiosos suelen ser más generosos a la hora de ayudar a los países más pobres como se puede ver en esta gráfica procedente de este interesante artículo.

El respeto moral tradicional de las principales religiones son el germen de la intolerancia, la discriminación y los prejuicios, además de crear situaciones de riego para el futuro de la humanidad como ocurre con la expansión del SIDA en países latinoamericanos de amplia mayoría católica, el retraso en la posible cura de enfermedades que requieren el uso de células embrionarias, los obstáculos al control de la natalidad o el deterioro de la enseñanza de las ciencias al pretender introducir opiniones frente a teorías científicas bien contrastadas como la evolución darwiniana.

Martes 6 de diciembre de 2005 (Revisión del 19/12)

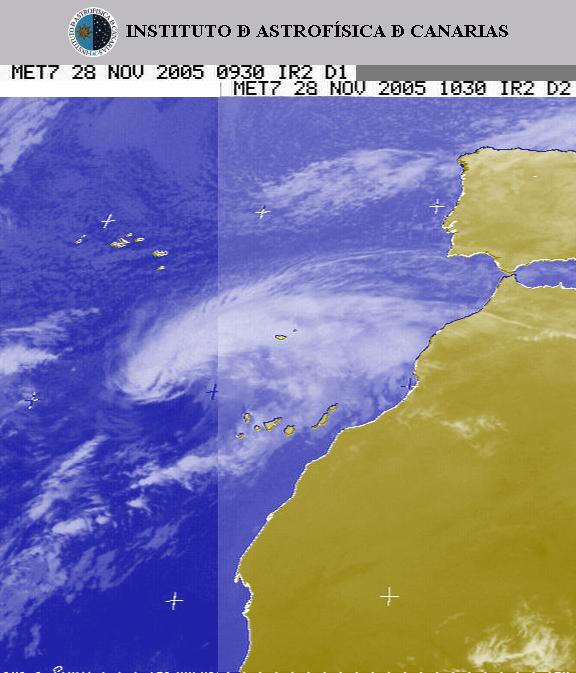

¡No iba a hablar del calentamiento global!, pero después

de la inusual llegada de los restos de la tormenta tropical Delta

(ver imagen a la derecha) a las Islas Canarias (donde resido) todo el

mundo no deja de hacer la misma pregunta, ¿un efecto del