Der ehemalige Lesehof des Hochstiftes Passau in Klosterneuburg

Baugeschichte und Rekonstruktion

Einleitung

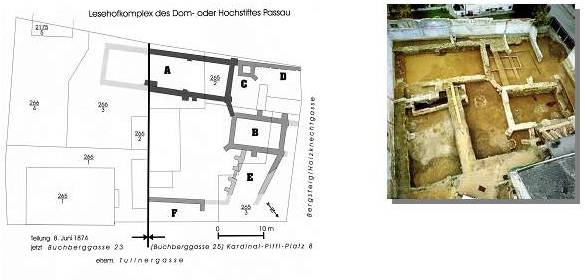

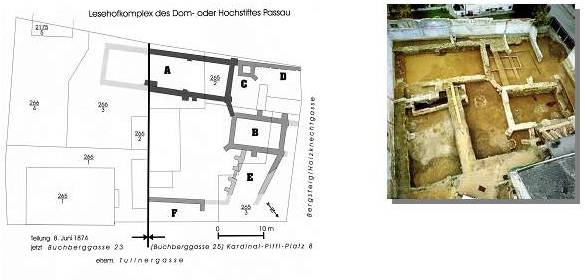

Bei den 1995 bis 1996 durchgeführten Grabungen im Bereich der Liegenschaft Kardinal-Piffl-Platz 8 wurden die Fundamente und teilweise auch das aufgehende Mauerwerk von insgesamt sechs dem Mittelalter zuordenbaren Gebäudekomplexen aus Stein erfaßt. Spätere Eingriffe in die Bausubstanz, rigorose Abtragungen und Veränderungen der Bodenniveaus und nicht zuletzt die Lage des ergrabenen Bereiches überliefern diese baulichen Strukturen nur im fragmentierten Zustand. Von den in der Folge mit A - F bezeichneten Gebäudeteilen sind lediglich die Gebäude B und C in ihrem Grundriß nahezu vollständig erhalten. Der größte Gebäudekomplex A ist wahrscheinlich zu zwei Drittel seiner ursprünglichen Länge erfaßt, Gebäude E möglicherweise zu drei Viertel seiner Längserstreckung. Die Existenz eines weiteren Gebäudes (F), das vermutlich den Abschluß der mittelalterlichen Verbauung im NO zum heutigen Kardinal-Piffl-Platz (ehemals Buchberggasse bzw. Tullnergasse) bildet, ist durch einen teilweise angeschnittenen, winkelförmig verlaufenden Fundamentrest gesichert. Die Gebäude A, B und C bildeten mit einer Umfassungsmauer D vermutlich eine geschlossene Hofarchitektur. Weitere Fundamentreste innerhalb dieses Hofes lassen auf eine Einfriedung schließen. Kellereinbauten und Gebäudeteile (I, H) aus der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts, verschiedene Pfostensetzungen und Gruben aus dem Mittelalter und älteren Epochen sowie ein rezenter Brunnen sollen hier nicht weiter behandelt werden.

Zur Methode der Bauforschung

Trotz der teilweise rigorosen Störungen und Reduzierung der baulichen Strukturen in nachmittelalterlicher Zeit scheint es möglich, die baulichen Überreste der gotischen Gebäudekomplexe zumindest in ihrer Entstehungsgeschichte und ihrem Typus zu erfassen. Da es sich bei den mittelalterlichen Gebäuden fast ausschließlich um Profanarchitektur handelt, die - bedingt durch die Anpassung an unterschiedliche Nutzungen - einen hohen Grad an individueller Formgebung aufweist, sind Aussagen, welche über den archäologischen Befund und das daraus resultierende Grundrißmodell hinausgehen, naturgemäß problematisch. Verschiedene erhaltene Baudetails wie Grundrißtypus, Strebepfeiler und Gewölbeansätze bieten jedoch Anhaltspunkte für eine über den ergrabenen Bestand hinausgehende Interpretation des aufgehenden Baukörpers.

Weitere Informationen, die einer Rekonstruktion dienlich sind, ergeben sich aus den Resten der ehemaligen Ausstattung und aus den vereinzelt gefundenen Architekturteilen. Konstruktive Merkmale, vor allem der Deckenkonstruktionen des Gebäudes A, können aus den dort im Abbruchschutt vorgefundenen verkohlten Resten von Trambalken abgeleitet werden. Hier erweist sich insbesondere die genaue Lage der baulichen Reste im Schutt, welche durch die sorgfältige Grabungstechnik dokumentiert ist, als aussagekräftig. Raum- und Gebäudehöhen sind aufgrund des fragmentarischen Erhaltungszustandes der Gebäudegrundrisse lediglich aus Analogieschlüssen erhaltener Bauten und allgemeinen Baugepflogenheiten der mittelalterlichen Profanarchitektur anzunehmen. Zumindest kann jedoch aus der Bauweise der erhaltenen Fundamente und den Resten der Wandvorlagen auf die Mehrgeschossigkeit eines Gebäudes geschlossen werden.

Ein wichtiges Problem bildet die Datierung der einzelnen Gebäude als Grundlage für eine Baugeschichte des Gesamtkomplexes. Da schriftliche Urkunden im Sinne von Baunachrichten fehlen, beruht die Datierung der Einzelgebäude auf einer Analyse der Mauerstruktur, dem Baugefüge, dem Grundrißtypus und schließlich auf den schichtmäßig zuordenbaren und datierbaren Funden. Aus dem Baugefüge ergibt sich zunächst eine relative Chronologie: Jüngere Gebäude werden an ältere angebaut oder überlagern diese. Die Bauweise des Mauerwerks ändert sich im Laufe der Zeit, sodaß an der Mauerstruktur das ungefähre Alter des Bauwerks ermittelt werden kann. Gleiches gilt für den Typus des Gebäudes. Die genaueste Datierung ermöglichen architektonische Schmuck- und Ausstattungsformen wie die Profile von Kämpfern und Basen. Gleichbedeutend sind die Ergebnisse aus der Datierung der archäologischen Funde, insbesondere dann, wenn die damit zeitlich bestimmte Bodenschicht mit der Architektur in Verbindung gebracht werden kann. Hier erweist sich die Zusammenarbeit zwischen Archäologie und Bauforschung als besonders nützlich.

weiter (Befunde aus bauhistorischer Sicht) ...

Studiolo | Inhalt | Einleitung | Befunde | Zusammenfassung

© studiolo 21.06.99 18:57